GlasknochenkrankheitMitgefühl statt Mitleid – Grobiens Film macht den Unterschied

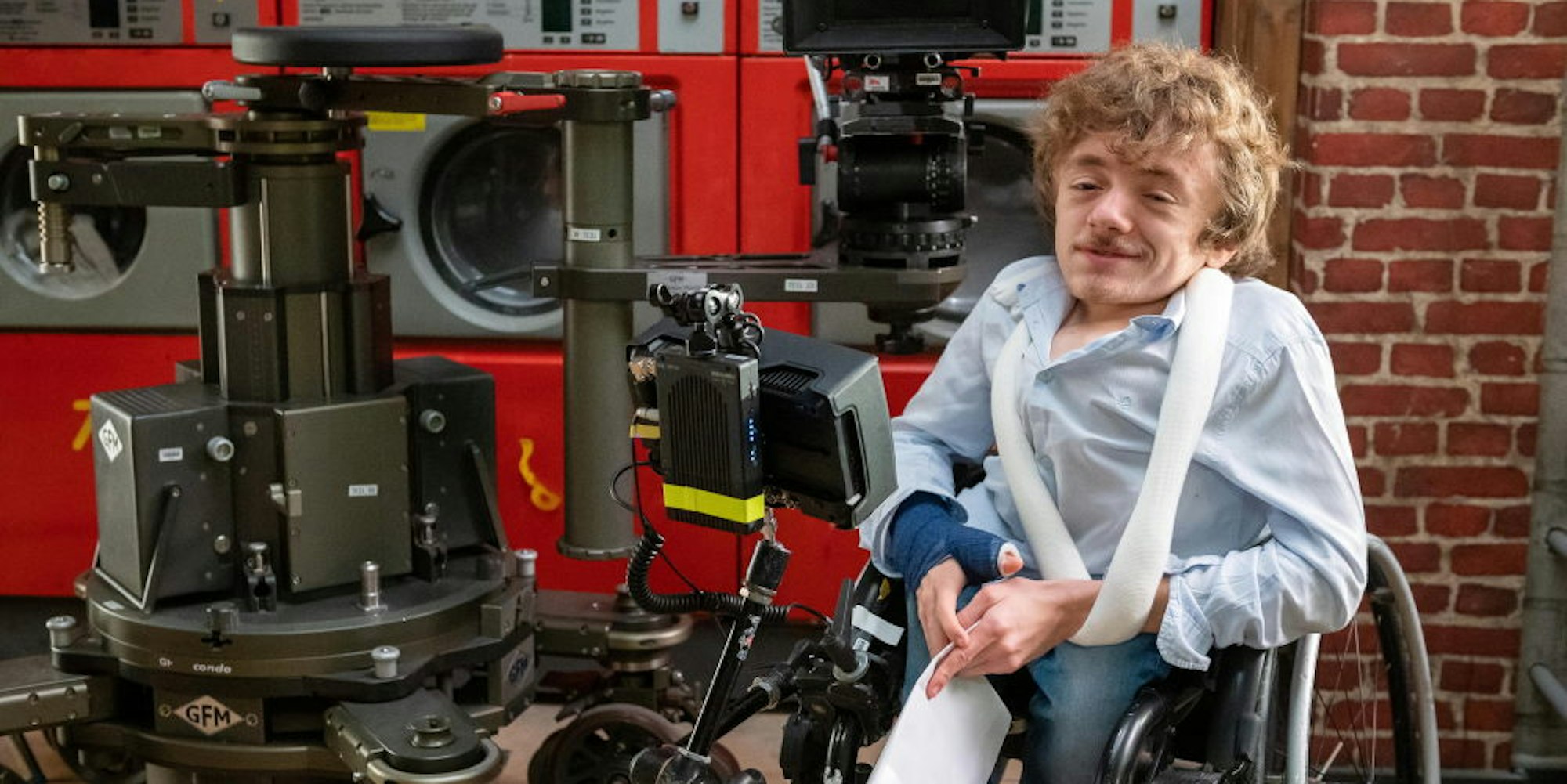

Leonard Grobien beim Dreh in der Schanzenstraße in Mülheim.

Copyright: Uwe Weiser

- Leonard Grobien ist Student an der Internationalen Filmschule in Köln und ein außergewöhnlicher Mensch.

- Nach der Geburt gaben ihm die Ärzte aufgrund seiner Glasknochenkrankheit ein Jahr.

- Eine Fehleinschätzung – der Mann ist heute 21 Jahre alt, und er dreht Filme.

Köln – Wir erzählen diese Geschichte nicht, weil Leonard Grobien die Glasknochenkrankheit hat. Das würde er nicht akzeptieren, ihn zu einem Außenseiter machen, mit dem alle Welt doch Mitleid haben müsse. Und Mitleid ist das Letzte, was er braucht.

Wir erzählen sie, weil Leonard, 21, Student an der Internationalen Filmschule in Köln, von sich selbst sagt, er „befürchte“, dass er ohne Behinderung, ohne Kleinwuchs, erhöhte Knochenbrüchigkeit und frakturbedingte Fehlstellungen „ein anderer Mensch“ geworden wäre. Ohne die ganzen Krankenhausaufenthalte, die Phasen größerer Schmerzen, etliche Operationen, die eingeschränkte Selbstständigkeit, die diese eine Krankheit nun mal mit sich bringt.

Leonard Grobien ist schlicht ein außergewöhnlicher Mensch, der am Set in einer Waschsalon-Kulisse an einem Samstag in seinem Rollstuhl die Morgenandacht hält. So nennt man das beim Film, wenn vom Regisseur über den Aufnahmeleiter, vom Ton über die Schauspieler bis hin zum unbedeutendsten Praktikanten alle versammelt sind, bevor die erste Klappe fällt.

„Shut up“ spielt in einem Waschsalon. Ein Mann erfährt, dass er seine Sprache verloren hat.

Copyright: Uwe Weiser

Es ist sein Regiedebüt, sein Drehbuch, den Arm trägt Leonard in einer Schlinge, ein Daumen ist lädiert und wird am Montag gerichtet werden müssen, das Schulterblatt ist gebrochen, weil er eine Woche zuvor bei einem Besuch in Berlin auf einer dieser schlechten Straßen mit dem Rollstuhl in eine Rille geraten und umgekippt ist. „Ausgerechnet jetzt“, sagt er, wo er doch immer so höllisch aufpasst, dass ihm genau das nicht passiert.

Drehbuch und Regie: Leonard Grobien

Ist es aber – mal wieder. Doch jetzt geht es nicht um die Folgen eines Sturzes, der bei Glasknochen-Menschen zum Alltag gehört, sondern um seinen ersten Kurzfilm. Drehbuch und Regie: Leonard Grobien. Das ist ziemlich ungewöhnlich für jemanden, der erst seit einem Jahr das Fach Drehbuch studiert. Der Film hat kein Budget, die Waschsalon-Kulisse haben die Studenten im Rahmen eines Seminarprojekts gemeinsam gebaut. Die Requisiten und „alles, was sonst noch so anfällt“, hat Grobien aus eigener Tasche bezahlt. Die Schauspieler über Agenturen gesucht, die das freiwillig und unentgeltlich mitmachen.

„Shut up“ heißt der Film. Es geht um einen Mann, der vor der Waschmaschine hockt und per Handy von seinem Arzt die Nachricht bekommt, dass seine Stimme, die er vor ein paar Wochen verloren hat, nie mehr wiederkehren wird. „Er ist Schauspieler. Für ihn ist das der Untergang eines Traums, wenn nicht sogar seines ganzen Lebens“, sagt Grobien. „Der Mann erlebt einen ganz starken emotionalen Moment als Reaktion auf die Nachricht. Neben ihm auf der Bank sitzt eine junge Frau, die das alles mitbekommt, aber natürlich nicht ahnen kann, welcher Schicksalsschlag dem Menschen neben ihr gerade widerfahren ist. Sie beobachtet ihn und reagiert sehr empathisch. Erst wortlos, später probiert sie, auch mit ihm zu sprechen.“

Grobien:„Ich möchte Empathie in den Menschen wecken“

Es sind Szenen wie diese, die für Grobien den großen Reiz des Filmgenres ausmachen: „Ich möchte Empathie in den Menschen wecken. Mit künstlerischer Freiheit Dinge kreieren, die es so noch nicht gibt und die irgendetwas Besonderes haben.“ Er wolle Botschaften kommunizieren, auf Probleme hinweisen, die in der Gesellschaft existieren. „Natürlich habe ich aufgrund meiner eigenen Biografie Minderheiten dabei besonders im Blick.“

Grobien hat recht früh zu Schulzeiten mit dem eigenen Youtube-Kanal „Typitus“ angefangen, „da war ich noch nicht mal in der Oberstufe“. Auch ist er ein Protagonist auf dem Youtube-Kanal „100percentme“ und versucht auf diese Weise, etwas für die Aufklärung über das Leben von Menschen mit einer körperlichen Behinderung zu tun.

Für seinen Film hätte es keinen Unterschied gemacht, „ob ich selbst eine Behinderung habe oder nicht“. Für ihn selbst hingegen schon. Grobien geht es in „Shut up“ wie im echten Leben darum, den Menschen den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl zu verdeutlichen. „Shut up“ soll zeigen, „dass es trotz aller widrigen Umstände möglich ist, seinem Traum zu folgen“, sagt er.

Mitgefühl statt Mitleid

Für einen Schauspieler könne es doch nichts Schlimmeres geben, als die Stimme zu verlieren. Der Mann im Waschsalon rastet aus, zertrümmert das Handy auf der Maschine, reißt immer wieder den Mund auf. Die junge Frau neben ihm braucht ein paar Minuten, bis sie begreift, was gerade geschehen ist. Und gibt ihm ganz behutsam zu verstehen, dass Schauspiel ja nicht nur aus Worten, sondern auch aus Gesten, Mimik und Körpersprache besteht. Sie nimmt den Text, den er gerade noch zu lernen versucht hat, sucht den Einstieg und beginnt mit ihm zu tanzen.

Mitgefühl statt Mitleid. Grobien versucht mit filmischen Mitteln, auf diesen immensen Unterschied aufmerksam zu machen. „Wenn ein Film gut ist, erzeugt er Empathie und versetzt den Zuschauer in die Situation der Charaktere.“Er sei kein Mensch wie Raul Krauthausen, der die Glasknochenkrankheit als Aktivist nach außen trägt. „Raul hat eine Botschaft“, sagt Grobien. „Er geht durch echte Kriege, um Gesetze anzuregen und Sachen aktiv zu verändern. Das unterstütze ich, aber ich bin das einfach nicht. Ich habe mir eine andere Aufgabe gesucht. Wenn alles gut läuft, kann man die Welt auch mit Filmen verändern.“ Es sei halt so, dass „man Menschen wie mir mit Vorsicht begegnet, weil man nichts falsch machen möchte“, sagt Grobien. Er habe schon zweimal die Situation erlebt, als er mit Freunden in der Stadt unterwegs war und „sie angesprochen wurde, was das doch für ein toller Beruf ist, mich zu begleiten. Als ob das meine Pfleger oder Assistenzen sind.“ Er habe das nicht persönlich genommen: „Aber dass meine Freunde dafür gelobt werden, mit mir unterwegs zu sein, hat mich echt erschüttert.“ Manchmal habe er das Gefühl, „die Leute wundern sich, dass ich überhaupt reden kann“.

Keine Unterschiede, die nicht sein müssen

Es sei völlig normal, dass er auffalle, sagt Grobien. Doch er wünsche sich im Umgang mit Menschen, die nicht der Norm entsprechen, mehr Mut. „Meine Lehrer haben in der Schule teilweise gesagt, lasst uns in die Kneipe rollen. Weil ich ja nicht gehen kann.“ Es sei unangenehmer, Unterschiede zu machen, die nicht sein müssen. „Gehen bedeutet nicht nur Laufen, sondern bezeichnet eine Fortbewegungsart. Das ist ein Oberbegriff. Wenn wir in die Kneipe rollen, sind alle Fußgänger ausgeschlossen.“

Mut und Mitgefühl. Er könne jedem verzeihen, der sich „im Umgang mit mir in eine unangenehmere Situation hineinfallen lässt“ anstatt schon vorauseilend Hürden wegzuräumen, wo vielleicht gar keine sind. „Dann riskiert man im positiven Sinne, dass man keine Unterschiede mehr macht. Das ist das Ende von Diskriminierung.“ Der Trick sei „einfach nicht zu sagen, dem Armen geht es aber schlecht und mir geht’s supergut. Sondern dass jeder sein Päckchen zu tragen hat“. Bei Mitgefühl gehe es „um Ähnlichkeiten, die man im anderen sucht“. Bei Mitleid distanziere man sich „direkt im großen Stil von seinem Gegenüber und schaut auf ihn herab“.

Und deshalb erzählen wir diese Geschichte. Weil sie die Botschaft hat, dass jeder das Beste aus seinem Leben machen sollte.