Kölner KalkbergEin Hügel voller Geschichten und Altlasten

Trügerisches Idyll: Blick vom „kleinen Kalkberg" auf die Hubschrauberstation.

Copyright: Hermans

Köln-Kalk – Unterhalb der Stadtautobahn am Fuße des Kalkbergs haben böse Buben kürzlich ein Bauschild überklebt. Die ursprüngliche Version stammte aus 2012 und kündigte an, auf dem Berg werde eine Hubschrauberstation errichtet. Diese Pläne wurden aber mit einem Ratsbeschluss vom 10. September 2020 endgültig begraben – nach 16-jährigem Ringen, nach Klagen und Gutachten zum Zustand der ehemaligen Sondermülldeponie, die bei vorbereitenden Arbeiten ins Rutschen gekommen war.

Nicht nur daran erinnert das neue Plakat, sondern auch an den damaligen Auftrag der Politik an die Verwaltung, „die Bürgerschaft“ in die Planungen für eine künftige Nutzung des Bergs einzubeziehen. Die Überschrift: „Kalkberg frei! Hier entsteht ein Park mit Weitsicht“ ist auch eine Anspielung auf den gerühmten 360-Grad-Panoramablick, den man von oben haben soll.

Nachprüfen konnten das die Teilnehmer an der Führung unter Leitung von Boris Sieverts allerdings nicht. Sie wurde von der Bürgerinitiative (BI) Kalkberg und dem Büro für Städtereisen angeboten, die seit Jahren gegen die Pläne für eine Hubschrauberstation ankämpfen. Los ging es an der Ecke Kalk-Mülheimer-Straße und Istanbulstraße. „Wir wollten rauf, und zuerst sah es noch ganz gut aus. Aber dann gab es Bedenken wegen der zu etwa 75 Prozent fertiggestellten Hubschrauberstation. Das Betreten der Baustelle sei zu gefährlich“, informierte Sieverts, BI-Sprecher und Betreiber des Büros für Städtereisen, die Teilnehmer über die Ablehnung.

Sieverts hatte sich entschieden, die Veranstaltung dennoch nicht ausfallen zu lassen, denn das Interesse war groß. Drei Termine fanden an diesem Nachmittag statt, insgesamt wären rund 100 Bürger gern auf den „großen Kalkberg“ gestiegen, zogen mit Sieberts stattdessen aber auf den benachbarten, ähnlichen beschaffenen „kleinen Kalkberg“. Der liegt jenseits der Karlsruher Straße in Buchforst und ist öffentlich zugänglich. Das soll auch so bleiben, Gegenstand öffentlicher Diskussion ist dieser Berg – anders als sein höherer Nachbar - jedenfalls nicht. Vom „kleinen Kalkberg“ aus hatten die Teilnehmer einen guten Blick auf die unvollendete Hubschrauberstation gegenüber, in die die Stadt bislang rund 13 Millionen Euro gesteckt hat. „Eigentlich wollten wir da oben in ungefähr zwei Wochen auch die ersten Workshops zur künftigen Nutzung des Bergs veranstalten und Ideen der Bürger sammeln“, so Sieverts. „Aber das wurde uns ebenfalls verboten.“

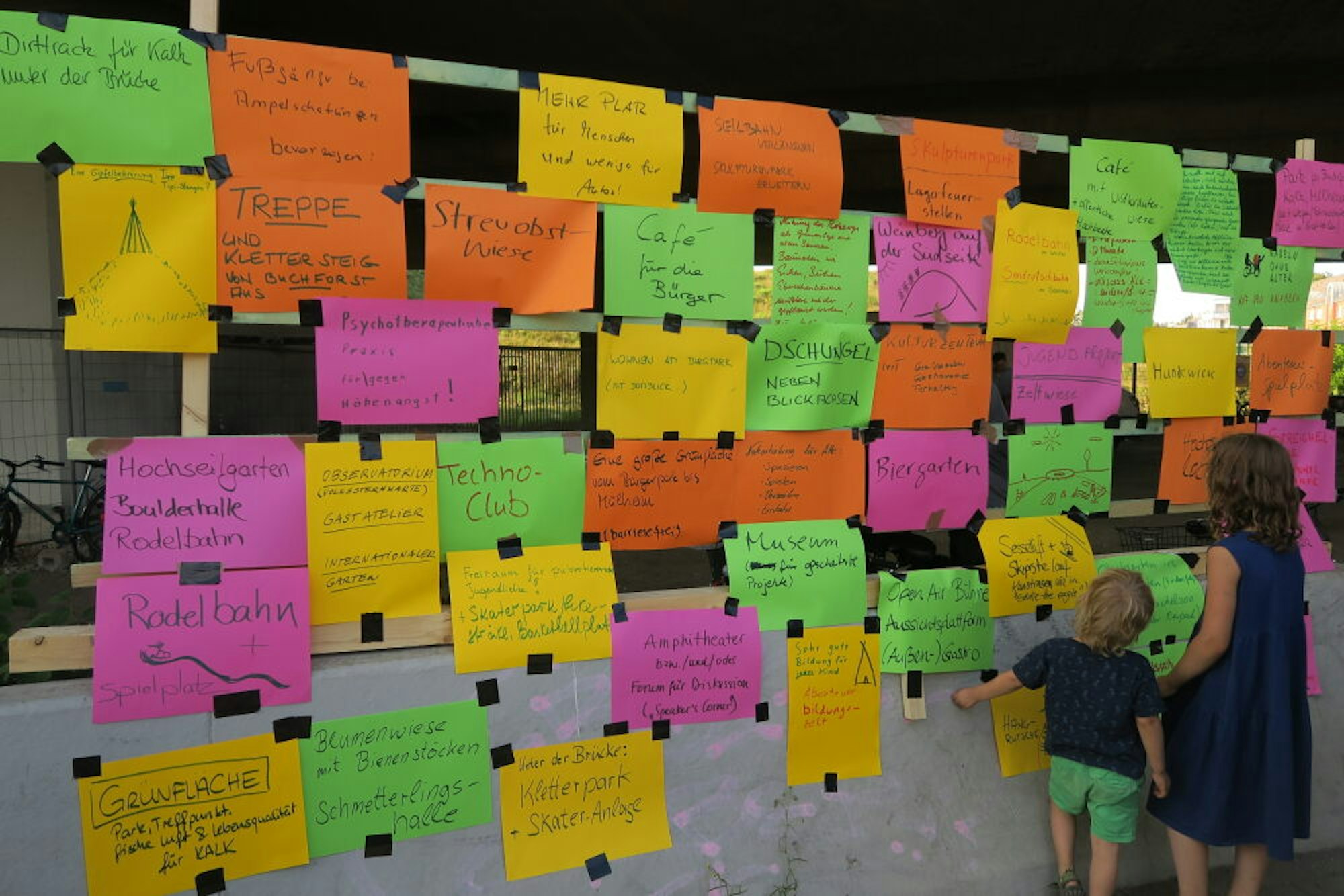

Wand mit Vorschlägen zur künftigen Nutzung (linkes Foto). Boris Sieverts (M.) und Teilnehmer der Führung

Copyright: Hermans

Nun sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, wonach Stadtdirektorin Andrea Blome gesagt haben soll, dass der Status quo möglicherweise für weitere zehn Jahre erhalten bleibt. Weil für die nun geplante permanente Rettungshubschrauberstation auf dem Flughafen – die derzeit nur den Charakter eines Provisoriums hat – zunächst ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden muss, das sich lange hinziehen könnte. In dieser Zeit müsse die Station auf dem Kalkberg als möglicher Standort für den Rettungshubschrauber vorgehalten werden, weil keine Alternative in Sicht sei. Die Stadt hat das mittlerweile dementiert.

Wand mit Vorschlägen zur künftigen Nutzung (linkes Foto). Boris Sieverts (M.) und Teilnehmer der Führung

Copyright: Hermans

Ein Grund für Boris Sieverts, noch einmal die Geschichte des Bergs und den Grund für seine heikle Beschaffenheit zu erläutern. Der lag nämlich auf dem früheren Grundstück der Chemischen Fabrik Kalk (CFK) und ist im Wesentlichen eine Aufschüttung von Kalzium- und Sodaschlämmen, Aschen und Schlacken, die bei der Düngemittel-Produktion übrig geblieben waren: „Eine Masse, die nur sehr langsam hart wird, von Fachleuten wird sie auch »Pudding« genannt“. Als 2012 für die Hubschrauberstation zusätzlich eine 50000 Tonnen schwere Erdkuppe aufgeschüttet werden sollte, gab der Berg jedenfalls nach, die Stadt musste 17,2 Millionen Euro in die Stabilisierung des Kalkbergs investieren.

Der Standort des Kalkbergs

Copyright: Ksta-Grafik

„Der Berg ist einfach viel zu steil angelegt“, erläuterte Sieverts. Angesichts der nahen Wohnbebauung sei es auch unmöglich, ihn unten weiter zu verbreitern, um das zu ändern. Den Anwohnern werde ohnehin schon viel zugemutet. So hatte die Bezirksregierung der Stadt zur Auflage gemacht, „tageslärmempfindliche Einrichtungen“ – darunter Schulen, Kindergärten, Seniorenheime – im Umkreis von 1000 Metern mit zusätzlichem Lärmschutz auszustatten, Doppelverglasung etwa. Immerhin 23 Einrichtungen in der Umgebung wären betroffen gewesen. Die Menschen, die teilweise in nur 320 Metern Entfernung von der Spitze des Kalkbergs wohnen, hätten mit dem Lärm leben müssen.

„Hier geht es ja nicht um ein Nobelviertel, und offensichtlich dachten die Verantwortlichen, die Leute würden das einfach hinnehmen“, sagte Sieverts. „Aber sie hatten vergessen, dass man in alten Arbeitersiedlungen das Kämpfen gewohnt ist.“ Er erzählte von Demos auf dem Bolzplatz nördlich des großen Kalkbergs, auf die von größeren Ansammlungen von Altöl, auf die BI-Mitglieder knapp unter der Oberfläche der Westflanke des Bergs gestoßen waren und von Stollen, die Anwohner während des Zweiten Weltkriegs als Zuflucht vor den Bombenangriffen in den Berg gegraben hatten.

Schon seit Ende der 70er Jahre setzen sich Kalker Bürger dafür ein, dass der große Kalkberg in dem dicht bebauten Viertel für Freizeitaktivitäten genutzt werden kann. Auch eine Aussichtsplattform wünschen sich viele, aber die würde rund 650000 Euro kosten, die die Stadt bislang nicht in die Hand nehmen möchte. An der Südflanke des Bergs, unterhalb der Trasse der Stadtautobahn, könnten Skateparks oder Dirt Tracks für Jugendliche angelegt werden. „Einige habe auch vorgeschlagen, hier Container mit Proberäumen für Bands aufzustellen“, so Sieverts. Auf einem großen Brett konnten die Teilnehmer an den Führungen, aber auch Passanten ihre Ideen für die Zukunft des „großen Kalkbergs“ festhalten. „Seilbahn“, „Weinberg“, „Dschungel“ stand da, oder „Streuobstwiese“. Ein Vorschlag sorgte für viel Heiterkeit: „Museum für gescheiterte Projekte“.