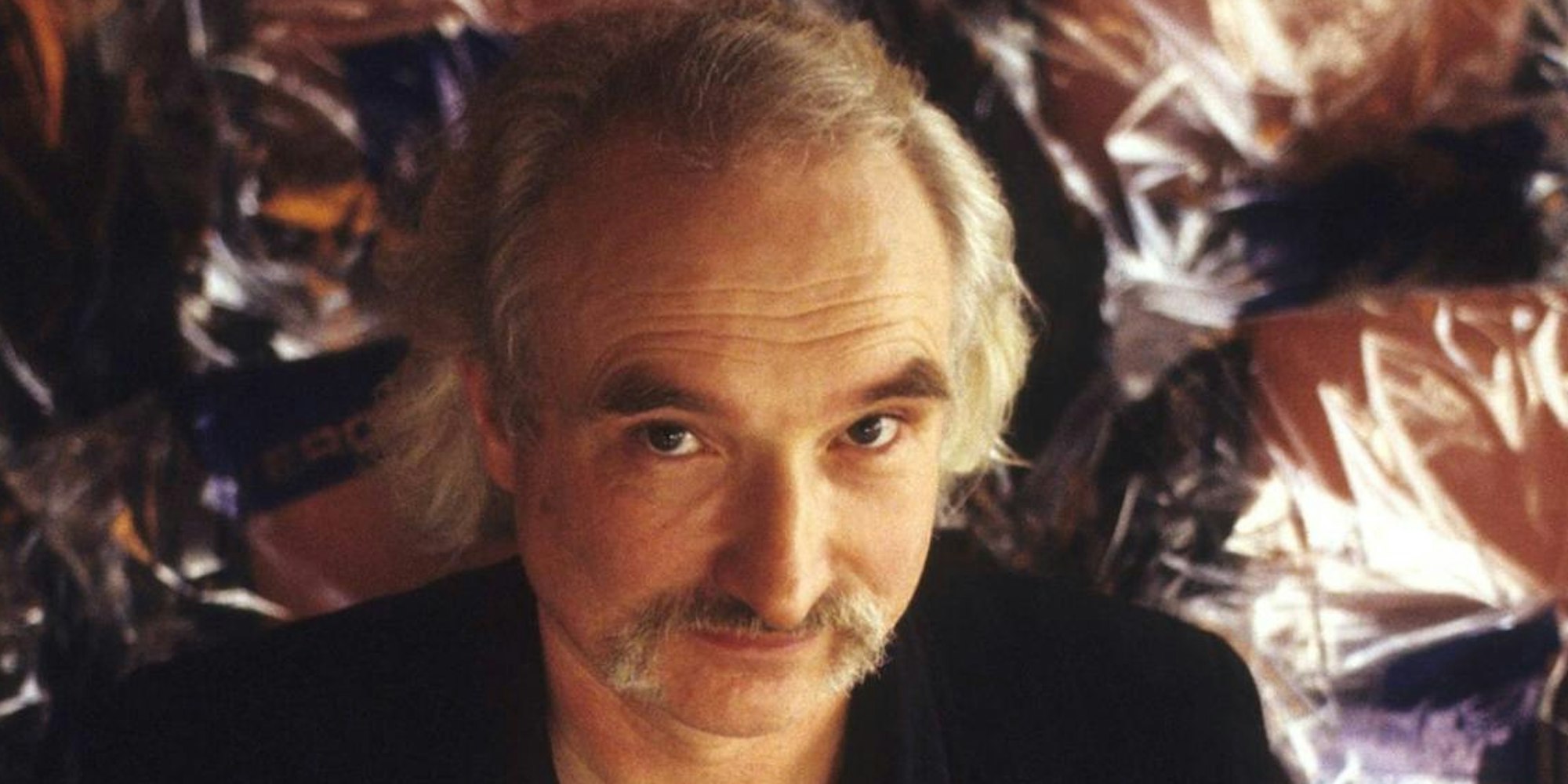

Nachruf auf Holger CzukayCan war die einflussreichste Band aus Köln

Holger Czukay starb im Alter von 79 Jahren.

Copyright: imago/Future Image

Köln – Ganz allein sitzt der Mann mit dem Lenkstangenbart im ehemaligen Kinosaal von Weilerswist, dessen Wände er mit Matratzen ausgekleidet hat. Er lauscht fernen Stimmen aus dem Kurzwellenradio, ein Farsi-Sänger, eine persische Schönheit, die ihm zu antworten scheint, könnte auch indisch sein.

Später, als er diese Fundstücke aus dem Äther für seinen „Persian Love Song“ verwendet – wer braucht schon einen Sänger, wenn sich die schönsten Stimmen aus der Luft einfangen lassen? – kombiniert Holger Czukay sie mit einer fröhlich dahinperlenden Gitarre, die eine Brücke zwischen afrikanischer Highlife-Musik und hawaiianischen Ukulelen baut – und schlägt auf diese Weise auch der Orientalismusfalle einen Haken.

Dieser „Persian Love Song“ aus dem Jahr 1979 ist eines der frühesten Beispiele für Weltmusik und die Macht des Sampling im Pop, also für die Kunst des Zitats. Zwei Jahre später griffen Brian Eno und David Byrne Czukays Idee auf und machten daraus ein ganzes, nicht minder großartiges Album, „My Life in the Bush of Ghosts“.

Can war die einflussreichste Band aus Köln

Man findet das Stück auf „Movies“, dem ersten Album, das Czukay veröffentlicht hat, nachdem er Can verlassen hat. Man hatte sich zu Tode kritisiert, begründete Czukay später seinen Bruch mit der einflussreichsten Band, die jemals aus Köln kam. Doch man blieb befreundet und die gesamte Band spielte auf „Movies“ mit, hörbar erleichtert von der Bürde, Can zu sein.

Es war von Anfang an das allerunwahrscheinlichste Zusammentreffen von Musikern gewesen, denen einzig der Wunsch gemein war, ihre jeweilige Filterblase zu verlassen, wie man heute sagen würde. Jaki Liebezeit, im Januar dieses Jahres verstorben, war ein Free-Jazz-Schlagzeuger auf der Suche nach neuen Regeln; Irmin Schmidt ein klassisch ausgebildeter Dirigent.

Czukay und Schmidt lernten sich in Karlheinz Stockhausens Kursen für Kompositionslehre kennen. Czukay hatte sich dem Meister mit dem Bekenntnis anempfohlen, durch sämtliche Konservatoriumsprüfungen gefallen zu sein. Eine Zeit lang hatte er den alternativen Plan verfolgt, reich zu heiraten und zu diesem Zweck eine Stelle als Musiklehrer an einem Elite-Internat in der Schweiz angenommen. Statt einer Frau brachte er von dort seinen hochbegabten Gitarrenschüler Michael Karoli mit nach Köln, der ihn schließlich doch noch von der innovativen Kraft der Rockmusik hatte überzeugen können.

Can waren überall berühmt, nur nicht in Köln

Nominell übernahm Czukay bei Can den Part des Bassisten, tatsächlich war er eher so etwas wie der Zampano der Band, der die endlosen Jamsessions seiner Mitmusiker – zuerst in Schloss Nörvenich, später im Weilerswister Inner Space Studio – auf Tonband mitschnitt, auf der Suche nach den magischen Momenten, in denen vielleicht gerade Missverständnisse zwischen den so unterschiedlich ausgebildeten Spielern, zufällige Fehler, zu etwas völlig Neuem führten. Sich selbst bezeichnete Czukay als universellen Dilettanten, jemanden, der alles, aber nichts richtig konnte – und gerade deshalb fündig wurde. Vergleichbare Rollen spielten etwa Teo Macero für Miles Davis und Brian Eno für Roxy Music, ihnen allen war bewusst geworden, dass die Aufzeichnung von Musik im Studio selbst ein Instrument ist.

Die ersten Can-Alben – „Monster Movie“, „Tago Mago“, Ege Bamyasi“, Future Days“ – veränderten die Geschichte mindestens der populären Musik, beeinflussten so gut wie jeden Künstler mit offenen Ohren, von David Bowie bis Radiohead, von den Eurythmics bis zu den Red Hot Chili Peppers, von Joy Division bis Pavement. John Lydon bot sich Can nach der Auflösung seiner Sex Pistols als neuer Sänger an, Damon Albarn gründete auf Czukays Vorschlag hin die virtuelle Band Gorillaz, Kanye West sampelte Songs der Sampling-Pioniere. Kurz, Can waren eigentlich überall weltberühmt, nur nicht in Köln.

„Ich bin eine lebende Suchmaschine“

Experimentierfreudige DJs mischen bis heute ehrfurchtslos übersprudelnde Czukay-Tracks wie „Cool in the Pool“ in ihre Sets, weil sie sich eben immer noch anhören, als seien sie just gestern aus dem Geist des „alles geht, nichts muss“ entstanden.

Auf den Soloalben findet sich jener rheinische Humor, der sich im Kritikfeuer der Band oft aufrieb, der hübsch bekloppte „Bankel-Rap“ oder die in Richtung Disco ziehende Marschmusik von „Der Osten ist rot“. Dort in der Freien Stadt Danzig, war Czukay am 24. März 1938 als Holger Schüring geboren worden, noch während des Zweiten Weltkriegs floh die Familie in den Westen. Der Großvater, ein Schuldirektor, hatte den Stammbaum der Familie gefälscht, um unter der Nazi-Diktatur seine Stelle behalten zu können. Als der Enkel später von zwei polnischen Sängerinnen, mit denen er in Duisburg auftrat, erfuhr, dass „Czukay“, sein eigentlicher Familienname, „Suche“ bedeutet, nahm er ihn dankbar wieder an: „Ich bin eine lebende Suchmaschine“, verkündete er noch in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag.

Das war er, fast bis zuletzt. Als seine Frau Ursula, die unter den Künstlernamen U-She (und später Ursa Major) mit ihm zusammen musizierte, schwer erkrankte, zog sich der sonst vor Jovialität und Anekdoten sprühende Czukay zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 28. Juli, an ihrem 55. Geburtstag, starb Ursula.

Am Dienstag, wie der „Express" zuerst berichtet, nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau, fand ein Nachbar den toten Musiker im zur Wohnung umgebauten Can-Studio in Weilerswist. Holger Czukay wurde 79 Jahre alt, wir wollen uns vorstellen, dass er bis zuletzt den Stimmen aus dem Radio gelauscht hat.