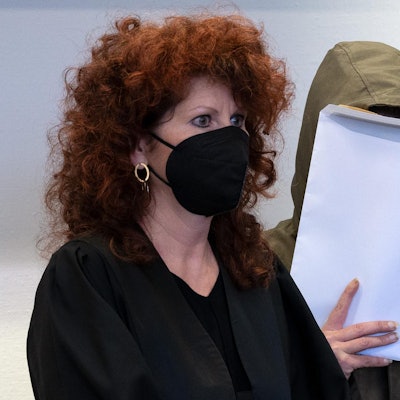

Kölner Strafrichter im Interview„Ich glaube immer noch an das Gute im Menschen“

Achim Hengstenberg (45) ist Vorsitzender Richter einer großen Strafkammer am Landgericht Köln.

Copyright: Max Grönert

- Achim Hengstenberg ist Vorsitzender Richter einer großen Strafkammer am Kölner Landgericht, er verhandelt allgemeine Strafsachen, aber auch Mord und Totschlag.

- Mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sprach der 45-Jährige offen über seine persönlichen Empfindungen bei den Fällen, milde und harte Urteile und wie manche knifflige Entscheidungen am Ende eines Verfahrens überhaupt zustande kommen.

Herr Hengstenberg, ganz aktuell haben Sie eine Frau verurteilt, die ihr Baby kurz nach der Geburt getötet hat. Wie sehr berühren Sie Fälle wie diese persönlich?

Achim Hengstenberg: Sehr. Wir sind ja auch als Richter Menschen. Das lässt einen natürlich nicht los, wenn man so persönliche Schicksale sieht. Wir versuchen selbstverständlich professionell damit umzugehen und müssen das auch. Aber wenn wir uns dann beispielsweise Bilder von dem toten Baby aus der Akte anschauen, dann bewegt uns das sehr stark. Auf der anderen Seite berührt es einen auch, wenn man ein besonderes Schicksal eines Angeklagten oder einer Angeklagten sieht.

Nimmt man diese Fälle mit nach Hause?

Ja, spätestens wenn die Fälle vorbei sind, erzähle ich auch zu Hause von ihnen, allerdings immer deutlich entschärfte Versionen, weil meine Arbeit auch nicht immer für alle Ohren gleich geeignet ist. Wenn es um wirklich schlimme Schicksale geht, dann kann ich das nicht gleich wegschieben. Wie bei jedem, der in seinem Beruf etwas Bewegendes erlebt, habe ich dann das Bedürfnis, darüber zu reden, um dies verarbeiten zu können.

Da geht es wahrscheinlich auch nicht um juristische Feinheiten.

Beim Strafrecht ist es meistens so, dass es eher darum geht, was für eine Geschichte sich ereignet hat. Und wenn es nah am Menschen ist, dann finde ich es persönlich immer sehr interessant.

Sie sprechen Urteile im Namen des Volkes. Manchmal hat man aber den Eindruck, „das Volk“ will härtere Strafen. Was ist für Sie eine harte, was eine milde Strafe?

Es hängt tatsächlich, so abgedroschen sich das anhört, immer sehr stark vom Einzelfall ab. Wir haben ja ganz unterschiedliche Fälle. Und wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass man den Opfern gerecht wird, aber auch die Besonderheiten auf der Täterseite sieht. Wenn ich das Gefühl habe, dem Opfer ist großes Leid geschehen, dann kann ich sehr große Befriedigung darin empfinden, mit einem harten Urteil für Gerechtigkeit zu sorgen, umso mehr, wenn der Täter nicht einsichtig ist. Das Opfer und die Öffentlichkeit sollen das Gefühl bekommen, es gibt hier eine gerechte Sanktion.

Haben Sie Fragen, Ideen oder Wünsche?

Schreiben Sie uns!

Welche Themen aus dem Bereich Kriminalität interessieren Sie besonders? Wünschen Sie sich Verhaltenstipps zu bestimmten Betrugsmaschen? Oder eher hintergründige Reportagen über die Arbeit von Ermittlerinnen und Ermittlern? Berichte über Aufsehen erregende Verbrechen und die Menschen, die damit zu tun haben?

Treten Sie gerne mit uns in Kontakt und schicken Sie uns Ihre Themenvorschläge per E-Mail an crime@kstamedien.de. Wir freuen uns über ihre Anregungen!

Auf der anderen Seite ist es aber auch so: Wenn ich einen Angeklagten sehe, der Drogenprobleme hat und deswegen Diebstähle begeht, dann kann die richtige Sanktion auch darin bestehen, dass man ihn nur in einer Erziehungsanstalt unterbringt und dadurch Sorge dafür trägt, dass er künftig keine Straftaten mehr begeht. Ich bekomme auch mit, dass viele Bürger sich härtere Strafen wünschen. Was ich allerdings auf der anderen Seite ebenso wahrnehme, ist, dass das bei den Schöffen, die das gesamte Verfahren miterlebt, die auch den Angeklagten und seine Lebensgeschichte kennen gelernt haben, nahezu nie der Fall ist. Und da haben wir einen großen Querschnitt durch die Bevölkerung.

Schöffen sind Laienrichter, da sitzen Bäcker, Verkäufer und Professoren. Wie sehr sind diese denn in die Urteilsfindung eingebunden?

Die Stunde der Schöffen schlägt insbesondere an zwei Stellen. Die eine ist die Beweiswürdigung. Wem haben wir geglaubt? Die andere ist die Strafzumessung, also die Frage, welche Strafe wir ausurteilen sollen. Und da kommt es auf die Schöffen auch immer sehr stark an. Das ist tatsächlich mal ganz spannend, weil das wahrscheinlich die wenigsten wissen: Wir haben alle das gleiche Stimmrecht, egal ob Vorsitzender, Beisitzer oder Schöffen, und man braucht eine Zweidrittelmehrheit für den Angeklagten beschwerende Entscheidungen.

Das heißt konkret?

Wenn da drei Berufsrichter sitzen und der Auffassung sind, dass der Angeklagte vier Jahre ins Gefängnis soll, die beiden Schöffen aber nur zwei Jahre auf Bewährung wollen, dann wird man in der Urteilsberatung natürlich zunächst lange darüber sprechen und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Wenn die Schöffen aber bei ihrer Auffassung bleiben, dann gibt es die Bewährung. In aller Regel liegen die Vorstellungen allerdings nicht so weit auseinander.

Es gibt Richter, die begründen ihr Urteil äußerst knapp und trocken und beziehen sich manchmal sogar auf das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Sie machen das genau andersherum, oft scharf und pointiert. Warum?

Hier nutze ich die Gelegenheit, mich mal frei zu dem Fall zu äußern. Das kann ich im laufenden Verfahren nicht so einfach, weil ich mich sonst der Besorgnis der Befangenheit aussetzen könnte. Wenn wir etwa eine Einlassung des Angeklagten oder eine Erklärung eines Verteidigers als absoluten Unsinn bewerten, dann kann ich das jetzt erstmals mit deutlichen Worten sagen. Oder wenn wir etwas als herzlos empfunden haben, kann ich nun das Wort an den Angeklagten richten und ihm mal die Augen öffnen, wie er auf andere wirkt.

Haben Sie ein Urteil im Nachhinein mal richtig bereut?

Das kann ich so nicht sagen. Ich denke zwar auch im Nachhinein sehr viel an Fälle, die wir verhandelt haben. Ich habe dabei aber bislang noch nicht das Gefühl gehabt, dass wir dem Opfer oder dem Täter nicht gerecht geworden sind. Das mag natürlich irgendwann einmal vorkommen.

Wie schwer machen Sie sich knappe Entscheidungen, wenn es darum geht, Angeklagte entweder in Freiheit zu entlassen oder doch ins Gefängnis zu stecken?

Grundsätzlich mache ich mir die Entscheidung nicht leicht. Es ist ja gerade die besondere Herausforderung an diesem Beruf, dass es auch um viel geht. Und deswegen denke ich auch sehr viel über unsere Fälle und mögliche Urteile nach. Allerdings auch nicht alleine, sondern in meinem Fall ist es ja so, dass wir ein Team von drei Berufsrichtern und zwei Schöffen sind. Wir überlegen sehr viel gemeinsam und fragen uns immer wieder, ob wir auch auf dem richtigen Weg sind. Ich selbst denke zudem auch in meiner Freizeit, zum Beispiel beim Duschen oder Joggen, sehr regelmäßig über Fragestellungen nach, die sich in unseren Verfahren stellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine große Bedeutung in unserem Beruf hat ja auch der „In dubio pro reo“–Grundsatz. Das heißt, wenn wir uns nicht sicher sind, müssen wir zugunsten des Angeklagten entscheiden. Man sagt, dass für eine Verurteilung jeder vernünftige Zweifel schweigen muss. Und das nehme ich persönlich auch sehr ernst. Für mich ist es so, dass ich lieber 100 Schuldige freispreche, als einmal einen Unschuldigen zu verurteilen.

Vor Ihnen saßen schon Mörder, Vergewaltiger, professionelle Betrüger. Glauben Sie noch an das Gute im Menschen?

Mein Menschenbild hat sich durch die jetzt circa 15 Jahre als Strafrichter nicht verändert. Ich glaube nach wie vor an das Gute im Menschen. Ich denke auch nicht, dass es wirklich böse Menschen gibt, oder wenn, dann nur ausnahmsweise. Es gibt Menschen, die Böses tun. Darauf müssen wir dann reagieren.