Spagat zwischen Judentum und GroßstadtEin nicht ganz koscheres Leben in Köln

Judith Steinhauer (links) und Shira Rademacher gehören zur Synagogen-Gemeinde Köln.

Copyright: Martina Goyert

- Die jüdische Gemeinde in Köln ist die älteste in ganz Deutschland. Hinter Düsseldorf ist sie mit etwa 4.100 Mitgliedern die zweitgrößte Gemeinde in NRW.

- Judith Steinhauer und Shira Rademacher sind zwei von ihnen. Die „Mizwot“ - die Gebote und Verbote des Judentums - versuchen sie auch im Alltag einzuhalten.

- Uns haben sie erzählt, auf welche Hürden sie dabei stoßen und was jüdisch sein für sie bedeutet.

Köln – Ein Surren und die schwere Holztür öffnet sich. Das Foyer wirkt wie die Miniatur einer Sicherheitsschleuse am Flughafen. Hinter einer Glasscheibe fragt ein Herr nach den Ausweisen. Dann noch ein Surren. Das Innere der Synagoge ist schmucklos und sehr still. Nur die Glastüren zieren goldene Ornamente mit Davidstern. 1899 wurde die Synagoge in der Kölner Roonstraße eröffnet und im Laufe des Krieges schwer beschädigt. Ende der 50er konnte das Gebäude restauriert und wiedereröffnet werden. Judith Steinhauer ist hier quasi aufgewachsen.

„Diese Religion, ihr werdet alle fanatisch“, sagte Rademacher zu ihren Eltern

Heute versucht sie jungen Gemeindemitgliedern weiterzugeben, was sie hier als Kind kennengelernt hat: Gemeinschaft. „Jachad“ nennt sich das Jugendzentrum der Synagogen-Gemeinde, hebräisch für „zusammen“. Judith war erst Besucherin, dann Betreuerin, übernahm schließlich die Leitung.

Die Kölner Synagoge in der Roonstraße.

Copyright: Martina Goyert

Die blauen Augen der 22-Jährigen blicken sanft, ihre Hand streckt sie einem zaghaft entgegen. Halb versteckt hinter roten Locken liegt um ihren Hals eine Kette mit Davidstern. Judith wählt ihre Worte mit Bedacht, korrigiert sich oft. Shira Rademacher tritt da anders auf. Sie hat als Schauspielerin gearbeitet, ihre Stimme ist laut. Die Bühne, im Mittelpunkt stehen, sie mag das, sagt sie selbst. Dass sie mal ein dickköpfiger Teenie war, kann man sich gut vorstellen.

„Diese Religion, ihr werdet alle fanatisch, ihr seid verrückt. Jetzt können wir nicht mehr zu McDonalds, weil es unkoscher ist. Das haben wir doch immer gemacht“, erzählt sie von ihrer Reaktion, als die Eltern sich entschieden, nach den jüdischen Regeln zu leben. Heute ist Rademacher 36 Jahre alt und eine von zehn Lehrerinnen für jüdische Religionslehre in NRW. Aus der rebellierenden Jugendlichen wurde eine Gläubige.

Gebote und Verbote bestimmen den Alltag orthodoxer Jüdinnen und Juden

Für orthodoxe Juden wie Judith und Shira ist der Tag gepflastert mit Regeln, Pflichten und Verboten. „Jüdisch sein ist immer ein Kraftakt“, sagt Shira Rademacher. 613 Ge- und Verbote (Mizwot) stehen in der hebräischen Bibel. Bei der Einhaltung jüdischer Speisegesetze, der Kaschrut, stoßen Shira und Judith im Alltag an Grenzen. „Du sollst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen“, steht in der Tora. Milchige (chalavi) und fleischige (basari) Speisen dürfen nur getrennt gegessen werden und müssen schon im Zubereitungsprozess separat bleiben.

Sabbat, Chanukka und Tanach

Die Heilige Schrift des Judentums ist der Tanach beziehungsweise die Hebräische Bibel. Sie besteht aus drei Teilen: Der Thora, den Büchern der Propheten Neviim und den Schriften Ketuvim.

Am 7. Tag der Woche feiern Juden den Sabbat. Weil Gott an diesem Tag geruht hat, sollen auch Menschen in dieser Zeit nicht arbeiten und sich auf die Familie besinnen.

Als koscher werden Lebensmittel bezeichnet, die den jüdischen Speisegesetzen entsprechen. Fleisch- und Milchprodukte dürfen nicht zusammen gegessen und nicht zusammen verarbeitet werden.

Chanukka ist ein Lichterfest, das Juden im November oder Dezember feiern. Es erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Während des achttägigen Festes werden in einer bestimmten Reihenfolge die acht Arme des Chanukkaleuchters angezündet.

Am Sederabend werden auf dem Sederteller Speisen in einer bestimmten Anordnung angerichtet. Mit ihm beginnt das Pessach-Fest. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. In diesem Jahr dauert Pessach vom 8. bis 16. April. (eku)

In einer koscheren Küche gibt es darum alles doppelt: Vom Kochlöffel über den Ofen bis zur Arbeitsplatte. In Köln gibt es nur einen einzigen Kiosk, der koschere Produkte verkauft. Im Restaurant wählen Shira und Judith vegetarische Gerichte. Ein Kompromiss. „Sonst würde das Abschottung von nicht-jüdischen und nicht-gläubigen Freunden bedeuten“, sagt Judith. Sie verhandeln jeden Tag aufs Neue, welche Mühe sie bereit sind aufzuwenden, um die Regeln zu befolgen.

Sabbat und Mizwot hin oder her - die Liebe hat Vorrang

Jüdisch sein heißt für Judith Steinhauer etwas anderes, als für die Generation ihrer Großmutter. „Wir sind jüdisch und Punkt. Das war für sie die Hauptsache“, erzählt Judith. „Aber ich habe mich gefragt: Was weiter?“ Judith wollte wissen, wie das geht, jüdisch leben. Mit ihrer Familie tastete sie sich Schritt für Schritt vor, las sich Wissen an, begann den Sabbat zu feiern. Melachot – 39 Arten von Arbeit wie putzen und schreiben – sollen gläubige Juden in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnacht nicht verrichten. Auch kochen ist nicht erlaubt. Das traditionelle Menü aus Fisch, Suppe, Fleisch und Dessert wird vorab zubereitet. Die Erzeugung von Stromkreisläufen, also beispielsweise Lichtschalter bedienen, ist ebenfalls tabu.

Judith Steinhauer in „ihrem“ Jugendzentrum.

Copyright: Martina Goyert

Ihrem Freund, der in Frankfurt lebt, schreibt Judith aber auch am Sabbat eine SMS. Stromkreislauf hin oder her. Dass ihr Partner jüdisch ist, war ihr Wunsch. Eines der Mizwot ist das aber nicht: „Es ist Liebe, das kann man nicht kontrollieren. Aber ich will auch an die Zukunft denken: Ein nicht-jüdischer Partner würde es vielleicht nicht verstehen, wenn ich mein Kind beschneiden lassen oder eine Bat Mizwa feiern möchte.“

Die Traditionen feiern viele, den Glauben leben nur wenige

Die Autorin Mirna Funk schreibt, junge Menschen jüdischen Glaubens entscheiden heute selbst, ob und wie sie das Judentum leben möchten. Sie hätten genug davon, permanent Rede und Antwort für die Vergangenheit stehen zu müssen. Längst nicht alle, die an Chanukka die Kerzen anzünden, den Sabbat feiern und auf dem Papier orthodox sind, wenden so viel Mühe wie Shira und Judith auf.

„Viele feiern die Traditionen. Einfach, weil es schön ist. Ansonsten leben sie kaum nach den jüdischen Werten und Grundsätzen“, sagt Rademacher. Glaube und Tradition sind zwei Paar Schuhe. Das ist nicht anders als bei Christen, die oft nur an Weihnachten zur Kirche gehen. Die Lichter und die Musik sind einem vertraut und schön, man trifft die Nachbarn.

Judith Steinhauer sagt, weil Juden immer wieder vertrieben wurden, fliehen mussten und sich neu niederließen, haben sie von überall etwas mitgenommen und zu ihrem Eigenen gemacht. Sie bezieht diesen Satz nur auf die jüdische Küche, skizziert damit aber jüdische Lebensrealität: Funk sagt, Unterschiede seien nichts, dass ich „aushalten“ und zähneknirschend akzeptieren muss. Unterschiede hochhalten, das sei das Jüdischste überhaupt.

Shira Rademacher lehrt den Balanceakt zwischen Moderne und Orthodoxie

Ein Klassenzimmer in der Synagoge. Holzstühle stehen auf den Tischen, die Tafel ist vollgekritzelt mit Smileys und in einem Glasschrank an einer Wandseite reihen sich dicke Buchrücken mit goldenen Lettern aneinander: „Die Heilige Schrift“. Auf einem der Tische liegt eine Kippa, am Fenster stehen eine Chanukkia und ein Sederteller. Hier unterrichtet Shira Rademacher etwa 70 Schülerinnen und Schüler.

Sie versucht, ihnen vorzuleben, dass es funktionieren kann, gleichzeitig modern und orthodox zu sein. „Wir zeigen die Vielfalt des Judentums. Die Möglichkeiten, wie man die Religion leben kann. Wir animieren die Schüler dazu, sich selbst damit auseinanderzusetzen und die Dinge zu hinterfragen. In allen Lebensbereichen“, beschreibt sie ihren Lehrauftrag.

Shira Rademacher an ihrem Arbeitsplatz. In einem Klassenzimmer in der Synagoge unterrichtet die 36-Jährige jüdische Religionslehre.

Copyright: Martina Goyert

Judith gehörte zur ersten Generation in Köln, die wieder die Chance hatte, im Unterricht ihre Religion kennenzulernen. Sie startete an der jüdischen Grundschule in Köln, als diese gerade ein Jahr eröffnet war. „Wie muss ich die Chanukka-Kerzen noch gleich anzünden?“, fragt Judiths 90-Jährige Oma die Enkelin manchmal. Sie stammt aus der Sowjetunion und wuchs ohne die jüdischen Traditionen und Geschichten auf. Heute lebt sie in Israel.

„Ich konnte meine Identität und Religion immer verteidigen“

Das Wissen um die Hintergründe ihrer Religion hilft, Vorurteilen zu begegnen. Shira war noch in der Grundschule, als die Lehrerin erklärte, es seien die Juden gewesen, die Jesus ans Kreuz nagelten. Schon damals wusste sie genug über die Geschichte, dass sie sicher war, die Aussage sei falsch. Sie meldete sich und widersprach: „Ich konnte immer sehr gut argumentieren und meine Identität und Religion verteidigen.“

Jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter hat. Zu „Vaterjuden“ – also Kindern eines jüdischen Vaters und einer nicht-jüdischen Mutter, gibt es unterschiedliche Meinungen. Als jüdisch anerkannt werden sie erstmal nicht – was für viele eine schmerzhafte Erfahrung des Ausgeschlossenseins bedeutet. Mittlerweile gibt es aber liberale Vertreter, die diesen Kindern immerhin den Übertritt zum Judentum – den Gijur – leichter machen wollen als anderen nicht-jüdischen Menschen. Denn üblicherweise ist die Konvertierung nach der Halacha – den jüdischen Religionsgesetzen – ein langwieriger und aufwendiger Prozess.

Wer jüdisches Leben verstehen möchte, muss nachfragen

Anders als das Christentum und der Islam, vertritt das Judentum keinen Heilsanspruch und missioniert nicht. Es ist nicht das Ziel, dass möglichst viele Menschen dem Judentum angehören. „Das Judentum ist keine Religion des Wortes, sondern der Tat“, sagt Rademacher. Wer konvertieren möchte, der muss nachweisen, dass er zuvor mindestens ein Jahr jüdisch gelebt hat. Das bedeutet: Speisegesetze beachten, jüdische Feste feiern und im Alltag die jüdischen Regeln einhalten. „Es kostet große Mühe zu konvertieren, aber auch das Leben eines Juden ist sehr mühsam.

Der nicht-missionarische Ansatz kommt daher, dass wir sagen, es ist okay nicht-jüdisch zu sein. Denn jüdisch sein ist eine große Pflicht und Verantwortung“, sagt Rademacher. Daraus folgt aber auch: Wer das Judentum verstehen möchte, der muss aktiv nachfragen. Anders als der Islam oder das Christentum, wo man stolz seine Überzeugungen zeigt, stellt das Judentum erstmal nicht zur Schau, wofür es steht. Das birgt auch die Gefahr des Rückzugs und des fehlenden Dialogs.

Wurzeln in der Sowjetunion, England, Israel - und der Eifel

Shiras Mutter floh aus der DDR und vollzog den Gijur in Israel. Von dort stammt auch ihr Vater. Die Vorfahren von Judith Steinhauer stammen aus Sibirien, England und Deutschland. Ein Großteil ihrer Familie lebt heute in Israel. Mit ihrer Mutter und Schwester spricht Judith russisch, geboren wurde sie in der Eifel. Etwa 80 Prozent der Juden in Köln kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Andere aus Israel und dem Rest Europas.

Sie sind der Grund, dass das Judentum in Deutschland nach dem Krieg wiederbelebt wurde. Juden in Deutschland sprechen verschiedene Sprachen, entstammen verschiedenen Kulturen. Sie haben Verwandte im Holocaust verloren – oder nicht. Sie essen koscher – oder nicht. Sie gehen in die Synagoge, weil sie gläubig sind – oder weil es der Ort ist, an dem sie andere Juden treffen. „Zwei Juden, drei verschiedene Antworten“, beschreibt es Shira Rademacher.

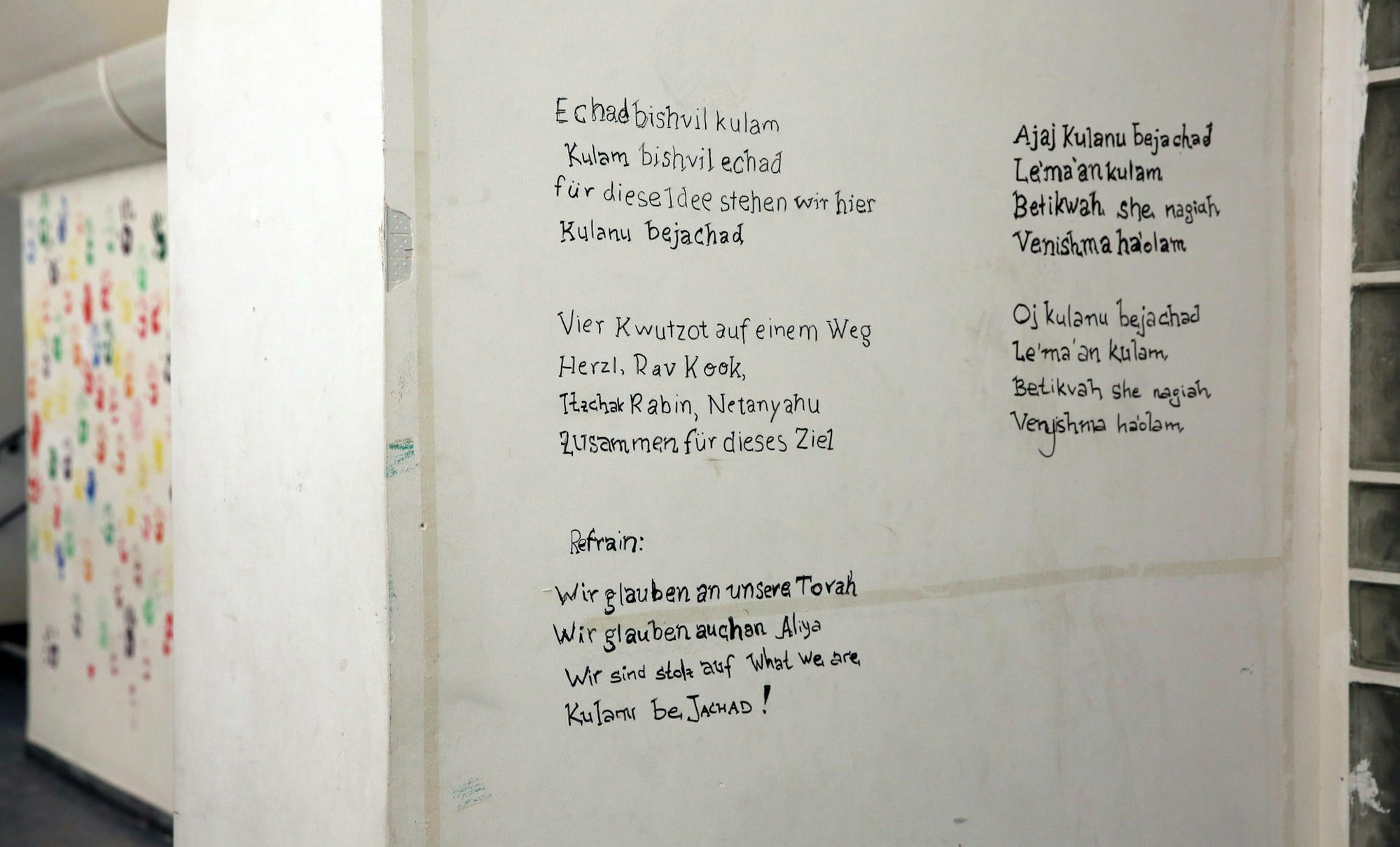

„Wir sind stolz auf What we are - Kulanu be Jachad!“. Die Hymne des „Jachad“ steht auf Deutsch und Hebräisch an der Wand im Jugendzentrum.

Copyright: Martina Goyert

Holocaust, Antisemitismus, Diskriminierung. Außerhalb dieser Gedankenkette tauchen Juden im Alltag der meisten Deutschen kaum auf. Unter 80 Millionen sind die 100 000 Juden und Jüdinnen eine Minderheit. Das bedeutet im Alltag: Immer und überall der Einzige zu sein. „Man wird zum Repräsentant für das gesamte jüdische Volk erklärt“, sagt Rademacher. Sie habe das immer gemocht: etwas „Besonderes“ sein. Doch für die meisten ihrer Schüler sei das schrecklich.

Antisemitismus steht in der Mitte der Gesellschaft

Judith Steinhauer kennt die Geschichten vom Schulhof, die ihr die Jugendlichen erzählen, aus eigenem Erleben. „Du Jude“, wurde ihr hinterhergerufen. Beschimpfungen wie diese liegen unterhalb der Strafbarkeit und sind darum in Statistiken nicht sichtbar. Rademacher erlebte als Schülerin, dass eine Freundin ihr sagte, sie dürfe nicht mehr mit ihr spielen, weil sie jüdisch sei. Die Eltern hatten es verboten. Das zieht sich so durch, sagt Shira. Nicht messbarer Antisemitismus, der im Nebel verschwindet.

Für das Jahr 2018 führt das Landeskriminalamt NRW in seinem Verfassungsschutzbericht 350 antisemitische Straftaten auf. In 311 Fällen waren die Straftaten rechtsextremistisch motiviert. 28 judenfeindliche Delikte fanden in Köln statt. Genauso wie der Rechtsextremismus, ist aber auch der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft verankert. „In Deutschland kommt hinzu, dass Antisemitismus aufgrund der Geschichte stark tabuisiert ist. Antisemit sein, das geht gar nicht.“, sagt Silke Kargl. Das heiße aber nicht, dass auch wenige antisemitisch denken würden. Mit anderen Wissenschaftlerinnen engagiert sich Kargl in dem Projekt „School ist open“ gegen Antisemitismus an Schulen.

12,5 Prozent der Befragten der Mitte-Studie aus dem Jahr 2018 finden, dass Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reichs einen Vorteil für sich zu ziehen. 16,3 Prozent sagen, angesichts der israelischen Politik könnten sie gut verstehen, dass man etwas gegen Juden habe. Ein „kollektives Verantwortlichmachen von Juden für Handlungen des Staates Israel“ – ist laut der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHAR) Antisemitismus.

„Rent a Jew“ macht Jüdinnen und Juden sichtbar

Kargl sagt, physische Angriffe allein seien gar nicht das fatalste: „Entscheidend ist die latente Gefahr und das Wissen darum, dass so etwas passieren kann. Das schränkt Menschen in ihrer Selbstbestimmung und freien Entfaltung ein.“ Rademacher sagt: „Es ist eine ständige Unsicherheit, auf wen man treffen könnte. Wir erleben auch sehr viel positiven Zuspruch, aber es muss ja nur einmal der Falsche dabei sein.“

Für Shira gibt es nur den Weg nach vorne. „Wenn man sein jüdisch sein nur so lebt“, sie hält sich den Finger vor die Lippen, „dann bietet das Angriffsfläche. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, selbstbewusst jüdisch zu sein.“ Seit kurzem engagiert sie sich bei „Meet a Jew“ – „Treffe einen Juden“. Bei der ehrenamtlichen Initiative kommen Juden an Schulen, in Kirchen und Vereine und zeigen: Uns gibt es auch außerhalb von Geschichtsdokumentationen. Damit künftige Generationen Juden mit mehr verknüpfen als dem Holocaust. Denn deutscher Jude sein, sagt Judith, sei gar nichts Schlimmes. Das sei etwas Schönes.