Kölner nahmen Ukrainer auf„Wurden gefühlt 24 Stunden am Tag in Beschlag genommen“

Corinna Kübler (m.) mit Natasha und Nikita aus Charkiw

Copyright: Thilo Schmülgen

Köln – Was tun angesichts des Kriegs, der Millionen Menschen auf der Flucht, der Bedrohung der Sicherheit in Europa? Viele Hundert Kölnerinnen und Kölner haben sich nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar entschieden, Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Entstanden sind Wohngemeinschaften, Freundschaften, neue Perspektiven auf Menschen in Not und die eigenen Privilegien, manchmal auch Schwierigkeiten.

Sprachbarrieren und Konfrontation mit Traumata

Viele Kölner, die eine Etage, ein Zimmer oder gleich eine ganze Wohnung zur Verfügung stellten, waren auch und immer wieder überfordert: wegen Sprachbarrieren, fremder Gewohnheiten, überbordender Bürokratie und der täglichen Konfrontation mit den Traumata der neuen Mitbewohnerinnen.

„Am Anfang war es sehr turbulent“, erinnert sich Corinna Kübler. „Aus dem beschaulichen Leben zu zweit mit meiner Tochter ist am 9. März eine Sechser-WG mit unterschiedlichen Ess-, Schlaf und Lebensgewohnheiten geworden.“ Eigentlich hatte sie zwei Geflüchtete im Keller ihres Einfamilienhauses unterbringen wollen, zu Natasha und ihrem Sohn Nikita aus Charkiw gesellten sich kurzfristig noch zwei junge Profitänzer, Sasha und Jana, die ebenfalls aus Charkiw geflohen waren.

„24 Stunden am Tag in Beschlag genommen“

„Die waren sympathisch, aber sehr extrovertiert und energiegeladen, manchmal hat mich das überfordert, wir wurden gefühlt 24 Stunden am Tag in Beschlag genommen“, sagt Kübler.

Sasha und Jana fanden bald eine andere Bleibe und touren mit ihrem Tanzensemble inzwischen wieder um die Welt. Natasha und der 17-jährige Nikita, der in Köln im Frühjahr sein ukrainisches Abitur gemacht hat, leben bis heute bei Corinna Kübler und ihrer Tochter Henne.

Corinna Kübler (58)

Copyright: Thilo Schmülgen

Unten haben Mutter und Sohn einen getrennten Bereich, dort gibt es auch ein altes Bad; Küche und Toilette im Erdgeschoss teilen sich die vier. „Viele Menschen haben ja Sorge, dass sie Fremden nicht trauen könnten, vielleicht ist das etwas typisch Deutsches“, sagt Corinna Kübler. „Ich wusste sehr schnell, dass das vernünftige Menschen sind, die Hilfe brauchen – und dankbar sind, vorrübergehend hier leben zu können.“

Rakete schlug im Haus von neuen Mitbewohnern Natasha und Nikita aus Charkiw ein

Anfang März flüchteten Natasha und Nikita aus Charkiw. Während der Flucht schlug eine Rakete in das Mehrfamilienhaus ein, in dem sie wohnen – eine Decke ihrer Wohnung stürzte ein. „Als sie zu uns kamen, waren die beiden erstaunlich gefasst“, erinnert sich Kübler.

Die neue WG habe sich schnell eingespielt. Schon drei Tage nach Einzug der neuen Mitbewohner fuhr die Gastgeberin in den Urlaub – die 20-jährige Henne kam mit den neuen Bewohnern allein zurecht.

Zusammen sauber machen, Yoga und ins Kino gehen

Samstags wird bis heute zusammen saubergemacht und aufgeräumt, gelegentlich essen alle zusammen, abwechselnd gibt es ukrainische, deutsche oder internationale Gerichte. „Manchmal schleppe ich Natasha mit zum Yoga, kürzlich waren wir in einem Film mit George Clooney, weil Natasha den so gern mag. Auch zu Familienfeiern nehme ich die beiden mit“, sagt Kübler.

Inzwischen suchen Natasha und Nikita eine eigene Wohnung – nach einem halben Jahr in der Rodenkirchener WG wird bald ein neuer Abschnitt beginnen. „Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht“, sagt Natasha. „Wir planen vorläufig, in Deutschland zu bleiben.“ Corinna Kübler sagt, es habe keine Eile mit einem Auszug. „Es funktioniert sehr gut, ich finde das Zusammenleben bereichernd.“

Am Anfang sei es ihr manchmal schwergefallen „die eigene Komfortzone zu verlassen – und nicht die normalen Abläufe zu haben“. Genau das erlebe sie „im Rückblick als Gewinn“.

Initiative gegen die eigene Hilflosigkeit

„Wir haben ein paar Tage nach Ausbruch des Krieges entschieden, dass wir Menschen aufnehmen wollen“, sagen Annika und Uwe N., die mit ihren zwei Kindern in einem Reihenhaus am Kölner Stadtrand leben.

Es habe gutgetan, etwas Konkretes anbieten zu können – „auch, um die eigene Hilflosigkeit angesichts dieses sinnlosen Kriegs zu bekämpfen“, sagt Uwe.

Am 14. März schrieben sie eine Mail an die Koordinierungsstelle für Geflüchtete – „am gleichen Tag kam ein Anruf, ob heute noch eine Mutter und ihre Tochter bei uns einziehen könnten“. Die Familie räumte ein Zimmer im Souterrain, kaum eine Stunde später klingelte es an der Haustür. Mutter und Tochter, beide aus Dnjepropetrowsk, kamen mit einer Bekannten, die übersetzte. Einen Tag später zogen die beiden ein.

Essen: Viel Fleisch vs. vegan

Die erste gemeinsame Aktivität: Uno spielen. „Das hat ganz gut geklappt“, erinnert sich Uwe. „Unsere Kinder waren total begeistert, wir haben gelacht – es war ein guter Eisbrecher.“ Bedröppelter seien die Mienen der neuen Mitbewohnerinnen beim ersten Abendessen gewesen. Vater und Kinder essen vegetarisch, Annika vegan.

„Mit der Folge, dass die Mutter das Essen gar nicht angerührt hat und ihre Tochter nur ein paar Bissen runtergewürgt hat“, erinnert sich Annika. Sie sprach es sofort an – alle Gespräche liefen über ein Übersetzungsprogramm auf dem Handy – und erntete erleichtertes Nicken. „Natürlich haben wir dann vereinbart, dass die beiden unsere Küche frei nutzen und Fleisch essen können.“

WG-Absprachen funktionierten nicht

Um die Sprachbarriere zu reduzieren, habe sie alle haushaltsrelevanten Gegenstände mit den entsprechenden Vokabeln auf Deutsch und Russisch versehen, sagt Annika – Kühlschrank, Tisch, Badezimmer, Haustür. Dass der Kühlschrank sich schnell mit viel Fleisch füllte, sei ungewohnt, aber ok gewesen. „Schwerer fiel es uns, dass selten ein Danke kam, nicht immer aufgeräumt wurde – und die beiden auch nach drei oder vier Wochen noch zu erwarten schienen, dass wir sie zu Behörden oder Ärzten fahren“.

Da Annika sich in einem Sabbat-Jahr an der Schule befand, hatte sie Zeit und begleitete die Frauen in den ersten Wochen zu jeder Behörde. „Dass man sich in einem fremden Land erstmal hilflos fühlt, ist ja klar“, sagt sie. „Wir haben auch Ärzte organisiert, die Russisch sprechen, ich war jeden Tag mit Behördensachen beschäftigt – habe das aber versucht so anzulegen, dass die beiden langsam selbstständiger werden.“

Das habe leider nicht so gut funktioniert, auch Haushaltsabsprachen seien schwierig geblieben: „Wenn man wie in einer WG zusammenlebt, sich Küche und Bad teilt, sollte es klar sein, dass auch abwechselnd sauber gemacht wird und jeder sein Zeug wegspült. War es aber leider nicht immer.“

Nicht mehr wohl gefühlt im eigenen Haus

Die Stimmung habe sich von Tag zu Tag verschlechtert. „Am Anfang haben wir schöne Ausflüge gemacht, waren zusammen auf dem Kölner Dom und dem LVR-Turm, haben uns die Stadt angeschaut und waren im Siebengebirge“, erinnert sich Uwe. „Aber es wurde doch irgendwann zäh. Wir fühlten uns manchmal nicht mehr wohl im eigenen Haus – weil wir wie in einer WG zusammengelebt haben, die WG so nicht richtig funktioniert hat.“

Mit der Stimmung der Eltern habe auch die Euphorie der Kinder nachgelassen. Nach zweieinhalb Monaten entschied die Familie, das gemeinsame Wohnen zeitlich zu begrenzen – auf maximal vier Monate. „Als wir das gesagt haben, war erstmal Stille, aber es war wohl für beide Seiten auch erleichternd“, sagt Annika.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Familie suchte für ihre ukrainischen Gäste eine Wohnung, im zweiten Anlauf funktionierte es. Inzwischen wohnen Mutter und Tochter in der Nähe. „Leider reduziert sich der Kontakt aufs Grüßen, wenn wir uns sehen.“

„Wir stellen eigene Privilegien stärker infrage“

Trotzdem würde die Familie „jederzeit wieder Geflüchtete aufnehmen, und zwar völlig egal, aus welchem Land die Menschen kommen“. Auch für die Perspektive auf das eigene Leben sei die Erfahrung positiv gewesen: „Wir sind demütiger geworden“, sagt Annika, „und stellen unsere eigenen Privilegien stärker infrage.“

Altes Paar (83 und 84) mit sehr guten Erfahrungen

Ihrer Privilegien bewusst sind sich auch Renate und Günther S., die in Rodenkirchen in einem Haus mit Kunst an den Wänden und Weltliteratur in den Bücherregalen leben. Platz hat das Paar genug, die Kinder sind lange aus dem Haus – die beiden allerdings schon 84 und 83 Jahre alt. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir das schaffen“, sagt Renate S. „Haben uns dann aber entschieden: Wir versuchen es!“

Am 16. Mai zog eine Mutter mit ihrem 14-jährigen Sohn und ihrer 18-jährigen Tochter in ein großzügiges Zimmer, das Günther S. zuvor als Büro genutzt hatte. Das Erdgeschoss des Hauses samt Bad und zweitem Zimmer hatten die neuen Mitbewohner für sich. „Wir haben manchmal zusammen gegessen, aber es war gut, eine räumliche Trennung zu haben“, sagt Renate S. „Sonst wäre das Zusammenleben für uns wohl zu anstrengend gewesen, obwohl wir nur – und wirklich nur! – positive Erfahrungen gemacht haben.“

Missverständnisse bei der Kommunikation

Schwierig sei die Verständigung gewesen: Ihr Sohn habe ihnen ein I-Pad mit Übersetzungssoftware gegeben, „da wir aber weder Smartphones haben noch Internet nutzen, war das eine hohe Hürde“. Schnell gab es Missverständnisse, so, als der Sohn tagsüber weg war, Renate S. fragen wollte, wann er wiederkomme, die Mutter aber verstand, wann sie wieder abreisen wollten. Viel wichtiger aber sei gewesen, dass sie sich der Frau „von Anfang an wesensverwandt gefühlt“ habe, sagt die 84-jährige Kölnerin.

Nachbarn äußerten Unverständnis

Wie sie selbst sei die neue Mitbewohnerin aus Czernowitz eine „nachdenkliche und sensible Frau“. Sie habe viel über den Krieg und ihre Traumata gesprochen. Nicht nur, weil sie den Zweiten Weltkrieg als Kinder selbst erlebt haben, konnten die Kölner Gastgeber die Ohnmacht nachempfinden.

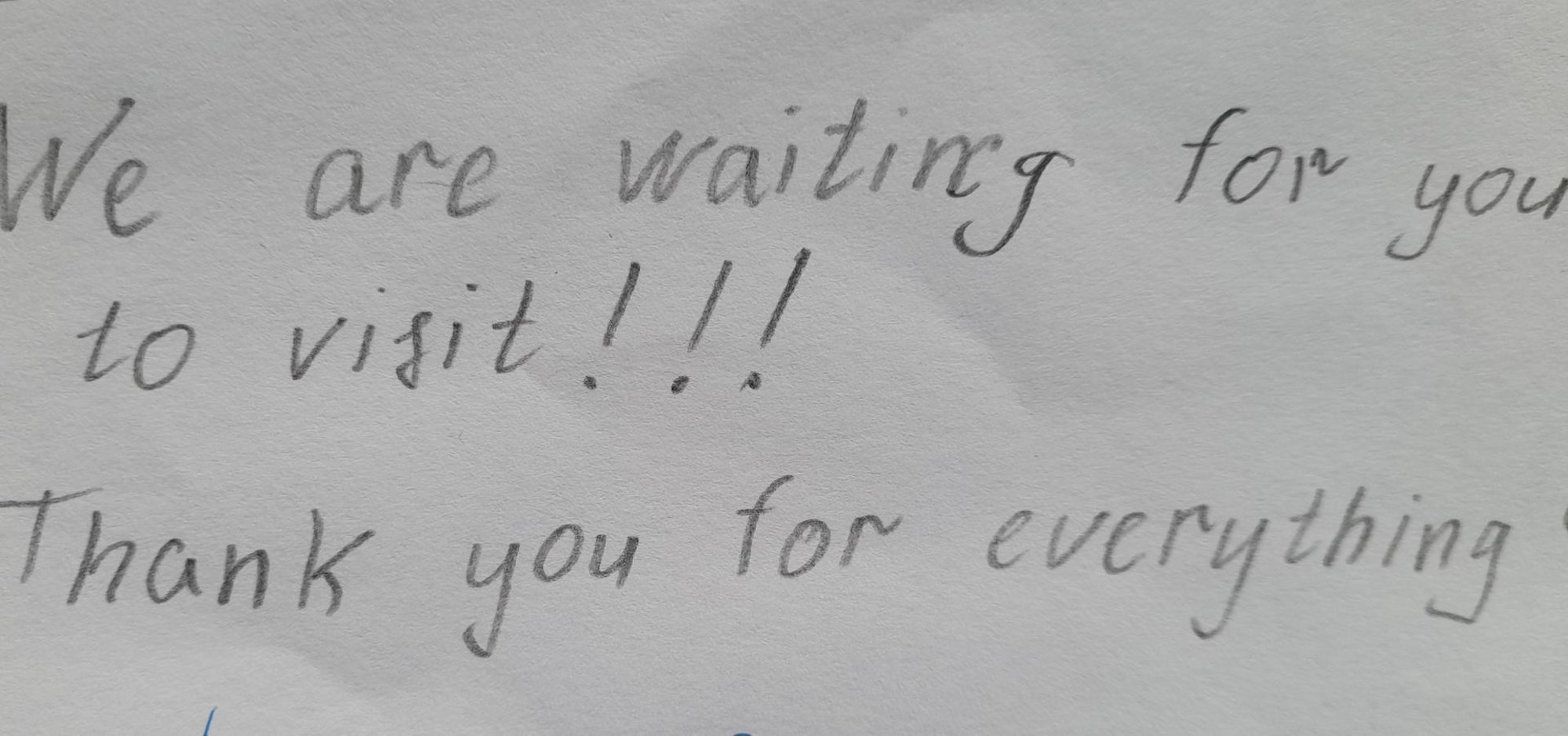

Dankeschön an Renate und Günther S.

Copyright: Uli Kreikebaum

Renate und Günther S. wollen nicht mit vollem Namen genannt werden, weil „nicht wenige in unserem Bekanntenkreis irritiert oder mit Unverständnis darauf reagiert haben, dass wir Geflüchtete aufnehmen“. Die eigenen Vorstellungen – auch solche von fremden Menschen aus Osteuropa – für einen Moment aufzugeben, um das Unbekannte neu wahrzunehmen und daraus zu lernen, das falle wohl vielen schwer, glaubt das Paar.

Begegnungen mit der eigenen Geschichte

Renate und Günther S. haben immer versucht, das Fremde kennenzulernen und zu verstehen. Sie sind oft in die Ukraine und nach Belarus gereist – auch für dieses Frühjahr hatten sie eine Ukraine-Bildungsreise gebucht. „Wenn man dort hinkommt, begegnet einem auf Schritt und Tritt die Geschichte – auch der Massenmord der Nazis während des Zweiten Weltkriegs.“

Das Zimmer bleibt frei – für den Fall, dass der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert

Um Wiedergutmachung könne es bei einer Beherbergung von ukrainischen Geflüchteten nicht gehen, sagen die beiden. „Aber vielleicht ist es zumindest ein Zeichen des Zurückgebens, der Verständigung. Es hat uns auf jeden Fall tief bewegt, auch weil wir um die Geschichte wissen“, sagt Renate S. Dankbar sei auch die ukrainische Familie gewesen, die sich nach drei Monaten entschied, ins vermeintlich relativ sichere Czernowitz zurückzukehren.

Beim Abschied flossen Tränen. Das Zimmer in Rodenkirchen bleibt für die neuen Freunde frei – „für den Fall, dass der Krieg weiter eskaliert“.