Eine Hommage an 150 Jahre ReclamDas Leben ist zu kurz für dicke Bücher

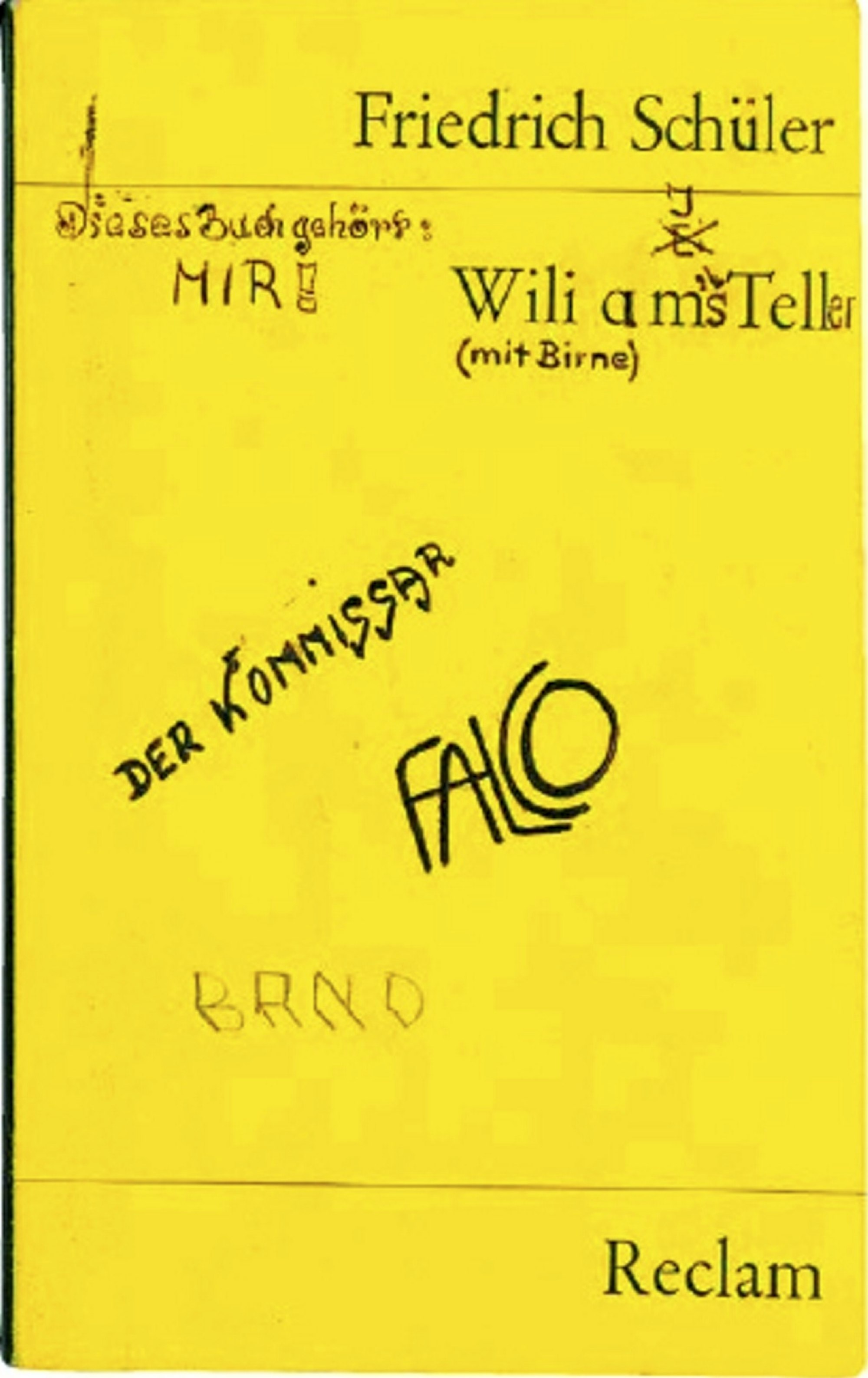

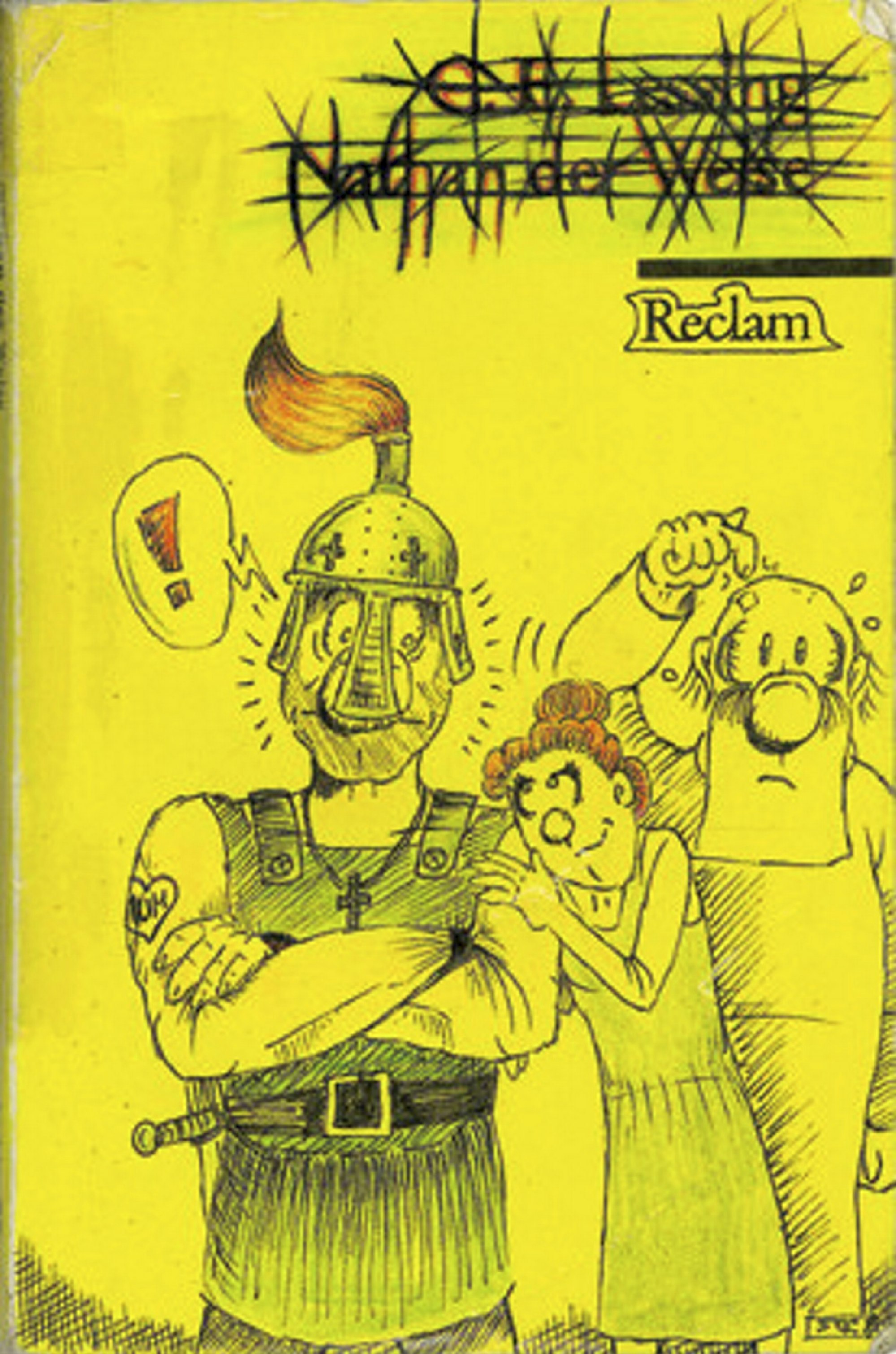

Nur echt mit Schülerkritzeleien

Copyright: Reclam

Köln – Seit 150 Jahren vermittelt Reclams Universal-Bibliothek die höhere Bildung in Heftchenform. Unsere Redaktion hat zum Jubiläum gesammelt: Kindheitserinnerungen, Traumata und Träume. Eine Hommage an die gelben Hefte.

Ein Traum für den Mittelsitz

Es gibt tatsächlich Leser, die ein gestörtes Verhältnis zu den Reclam-Heften haben. Die auf die Erwähnung der gelben Werke mit schmerzverzerrtem Gesicht reagieren, als ginge es um eine Magenverstimmung. Dahinter stecken Schultraumata, na klar. Die sind mir auch vertraut. Doch bringe ich diese nicht mit den Reclam-Heften in Verbindung, die eine „Universal-Bibliothek“ sein wollen. Zumal die Büchlein für mich schon lange fester Bestandteil des Reisegepäcks sind – also zum angenehmen Teil des Daseins gehören. Reclam-Hefte bieten literarische Spitzenkost im schmalen Gewand und bei leichtem Gewicht. Ein Traum auf jedem Flug, wenn man einen Mittelsitz erwischt hat; eine Freude im Freien, wo es nicht stört, wenn das Papier feucht wird oder die Seiten vom Sand am Strand durchsetzt sind. Ein „Faust“ passt in jede Hosentasche. Sie tun nicht schön, diese Hefte, sondern stellen den Text ins Zentrum. Das Büchlein, das zuletzt mit auf Reisen war und jetzt ein paar Souvenirfetzen – Fluggepäckschein, Restaurant-Karte – freigibt, war das grandiose Tagebuch des wunderlichen Samuel Pepys. Der sortierte die Bücher seiner Bibliothek nach Größe. Also, wären die Reclam-Hefte nicht erst 150 Jahre alt, sondern schon 350 Jahre – sie stünden bei Pepys ganz vornean.

Martin Oehlen

Misshandelte Schullektüre

Copyright: Reclam

Innen verbarg sich das Erlesenste aus 3000 Jahren Schriftkultur, außen jedoch lud die aufreizend freie, knallgelbe Umschlagfläche der Reclam-Hefte Generationen von Schülern zu Blüten kalauernden Stumpfsinns und pubertären Humors ein. Man möchte es eigentlich keinem Autor wünschen, einmal als solchermaßen misshandelte Schullektüre zu enden. Andererseits: Die wirklich Guten überleben selbst die Krakeleien gelangweilter 14-Jähriger unbeschadet. „Gottfried Keiler“ ebenso wie der zum Leidensgenossen herabgewürdigte „Friedrich Schüler“ oder Johann Wolfgang von Goethe, der schon deshalb der größte aller Reclam-Dichter sein musste, weil man bei ihm die „o“’s so schön kontemplativ ausmalen konnte. Unter meinem gelben Regalmeter habe ich heute Morgen „Emil Otto“ von einem gewissen „Old Ephraim Lässig“ gefunden, erschienen bei „Reclame“. Wahrscheinlich hat Robert Gernhardt deshalb, als eine Auswahl seiner Gedichte im 9-mal-15-Zentimeter-Format erschien, den Umschlag selbst bekritzelt: „Sonne“, „Wonne“, „Brust“, „Lust“ steht da zu lesen, notdürftig illustriert von einer Badegesellschaft, die eben diese Brachialreime verkörpert.

Christian Bos

Fragen nach der Wirklichkeit

Copyright: Reclam

Den Buchdeckel von Karl Philip Moritz’ Roman „Anton Reiser“ – eher ungewöhnlich für ein Reclam-Buch – ziert ein Bild. Es zeigt einen jungen Mann mit seltsamer Frisur, großen Augen und Stehkragen, wie er Ende des 18. Jahrhunderts in Mode war. Mit 568 Seiten ist auch der Umfang dieser psychologischen Erzählung eher untypisch für die Universalbibliothek – aber wer wissen will, wie Pietismus, Introspektion und Psychologie zusammenhängen, sollte jede einzelne von ihnen genau studieren. Als Schüler des Deutsch-Leistungskurses habe ich dieses Buch mit höchster Spannung gelesen, denn die Probleme des Erwachsenwerdens, die Moritz zwischen 1785 und 1790 beschrieb, bewegten uns ganz genau so zu unserer Zeit. Frank Olbert „City of Glass“ des US-amerikanischen Autors Paul Auster aus dem Jahr 1985 erscheint nicht gerade als typisches Beispiel eines Reclam-Heftes, denke man an Klassiker wie „Faust“. Umso gebannter war ich von der vordergründig so klaren Detektivgeschichte um den Schriftsteller Quinn und seine Spurensuche nach einem vermeintlich künftigen Mörder. Vor der imposanten Kulisse von New York City entfaltet sich eine Geschichte, die sich als zunehmend realitätsfern erweist und – wie ich, unbedarfter Studienanfänger, im Seminar erfahren durfte – eines der zentralen Probleme moderner Literatur darstellt: Was ist Wirklichkeit? Und weiter: Wie ist Wirklichkeit mit den begrenzten Mitteln der Sprache zu fassen? Dieses New York, diese Stadt aus Glas, ist durchsichtig, identitätslos. Alles ist zufällig, nichts verlässlich, die Sprache schon gar nicht. „City of Glass“ ist ein spannender, absolut fesselnder Roman, der Fragen aufwirft, die über das bloße Leseverständnis hinausgehen. Als Pflichtlektüre an der Universität hatte ich keine Wahl. Heute kann ich nicht mehr ohne dieses kleine rote Büchlein in meinem Regal.

Frederike Schäfer

Missmutig im Klassenzimmer

Meine erste Begegnung mit Reclam-Heften war schwierig. In der Unterstufe lasen wir Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Und während der vergnügt in die Welt ziehen durfte, saßen wir missmutig im Klassenzimmer und quälten uns durch das zum Glück schmale Bändchen. Ich habe mich seither immer schwergetan mit den kleinen Heften, obwohl ich sie eigentlich fantastisch finden müsste: Ich liebe die Idee, große Literatur allen günstig zugänglich zu machen. Sie sind leicht zu transportieren, passen in jede Tasche. Mir gefallen die Schlichtheit und der hohe Wiedererkennungswert. Und weil ich zum Chaos neige, ist auch die gelbe Farbe für mich perfekt. Ein Reclam-Heft findet man immer wieder. Bloß das Lesen, und das ist nun mal das Wichtigste, macht mir keine rechte Freude. Es hat etwas mit der Haptik zu tun, mit dem Gefühl, ein „richtiges Buch“ in der Hand halten zu wollen, mit der Sehnsucht nach Luft zwischen den Zeilen, die dem Auge erlaubt, auch mal auszuruhen. Während des Studiums las ich viele Dramen in der Reclam-Variante. Das ging besser. Aber wahre Liebe wurde es mit uns nie, es ist und bleibt eine Zweckbeziehung.

Anne Burgmer

Plötzlicher Stilbruch

Wer noch bewusst die „weiße Phase“ der Reclam-Hefte erlebt hat, darf ein Oldtimer genannt werden. Und mit 60 Lebensjahren ist man das ja wohl auch. Also: Für mich war die seinerzeitige Umstellung der Cover-Farbe von – nein, nicht direkt Weiß, sondern, sagen wir mal – Sandfarben auf Zitronengelb (sie muss in den frühen 70er Jahren erfolgt sein) ein echter Kulturbruch. Das waren fortan einfach nicht mehr meine Reclams, die mir in der gymnasialen Unter- und Mittelstufe so ambivalent, aber eben doch eigentümlich vertraut geworden waren. Und es ging nicht nur um Farbe, sondern auch um Papier: Das war jetzt unattraktiv angeraut, nicht mehr so schön glatt wie vorher. Konkret verbindet sich diese haptische Erinnerung mit Theodor Storms düsterer Novelle „Aquis submersus“, die ich damals, angeregt durch den im Deutschunterricht behandelten „Schimmelreiter“, in den Sommerferien auf Ibiza unter Pinien in heller, mediterraner Hitze las. Für Storm habe ich übrigens bis heute eine Schwäche, und sie verbindet sich ganz eindeutig mit – dem Reclam-Heft.

Markus Schwering

Goethe hat nicht geliefert

Das erste Reclam-Heft, das ich mir nicht für die Schule, sondern zum privaten Vergnügen kaufte, war, wenn die Erinnerung nicht trügt, der „Urfaust“ von Goethe. Also eigentlich klassische Schullektüre. Aber eben auch Sturm und Drang. Ich vermute, dass ich mir damals heiße Tipps erhoffte, wie man ein angehimmeltes Genie wird, und muss leider sagen, dass Goethe in dieser Hinsicht nicht geliefert hat. Ansonsten hielt er, was Reclam bis heute verspricht: Genuss ohne (finanzielle) Reue und die Gewissheit, dass man nicht mit endlosen Geschichten von Schuld und Sühne behelligt wird. Mit seinem Format spricht mir Reclam aus dem Herzen: Das Leben ist zu kurz für dicke Bücher.

Michael Kohler