Das Eierplätzchen soll nach Dieter Wellershoff benannt werden. Die Bezirksvertretung hat aber zunächst eine Prüfung durch das NS-Dokumentationszentrum beauftragt.

Beliebter Veedel-TreffMögliche Umbenennung des Eierplätzchens sorgt für Kontroverse

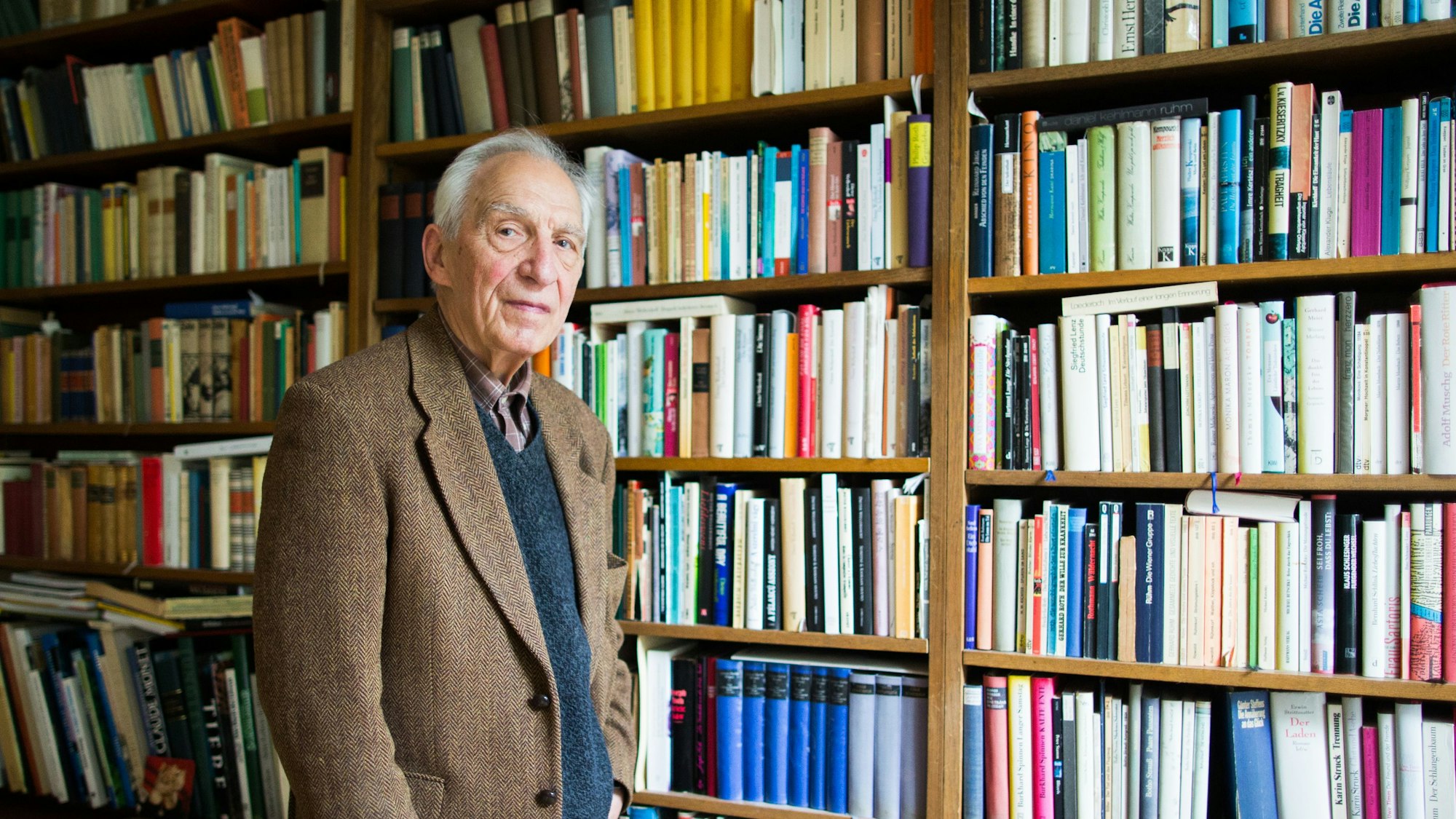

Dieter Wellershoff 2015 in seiner Wohnung in der Kölner Südstadt, wo nun das „Eierplätzchen“ nach ihm benannt werden soll. Das ist Anlass zu Diskussionen über seiner Vergangenheit.

Copyright: picture alliance / dpa

Schwierigkeiten und Widerstand nach viel anfänglichem Beifall – damit hatte Irene Wellershoff nach eigenem Bekunden „nicht gerechnet“. Im Herbst 2024 hatte sie bei der zuständigen Bezirksvertretung Innenstadt den Antrag eingereicht, diese möge den bislang unbenamten Platz am Kreuzungspunkt von Mainzer Straße, Teutoburger Straße und Trajanstraße in der Kölner Südstadt „Dieter-Wellershoff-Platz“ nennen. Der auf Anhieb triftige Anlass: Ihr Vater, eben der Dichter, Essayist und Literaturtheoretiker Dieter Wellershoff, der 40 Jahre lang in unmittelbarer Nähe, in einer Eigentumswohnung in der Mainzer Straße 45, wohnte und dort auch 2018 92-jährig verstarb, würde im November 2025 hundert Jahre alt. Nicht nur erschloss sich der bekennende Südstädter das Umfeld seiner Wohnung als passionierter Flaneur, vielmehr setzte er ihm auch in seinen Büchern ein Denkmal: in der Essay-Sammlung „Pan und die Engel“ genauso wie in der Novelle „Die Sirene“.

Wellersdorf setzte der Südstadt in seinen Büchern ein Denkmal

Darüber hinaus und vor allem repräsentiert Wellershoff in der Tat wie kaum ein anderer Schriftsteller neben Heinrich Böll (dessen langjähriger Lektor er beim Verlag Kiepenheuer & Witsch war) die Literaturmoderne der Kölner Nachkriegszeit. Das offizielle Köln ist sich dieser Tatsache durchaus bewusst: Das öffentlich finanzierte Förderprogramm für junge Autoren heißt „Dieter-Wellershoff-Stipendium“.

Eigentlich eine eindeutige Angelegenheit, glaubten Tochter Irene und die Mitunterzeichner des Antrags. Indes: Weit gefehlt! Mittlerweile hat sich ein regelrechter Eiertanz ums Eierplätzchen entwickelt, in dem sich allerdings sehr unterschiedliche Bewegungsimpulse mischen. Eierplätzchen! Niemand weiß genau, woher der volksmundliche Name kommt, aber er ziert die Freifläche weithin. Unbekannte banden mittlerweile an einen Laternenpfahl an Ort und Stelle ein nachgeahmtes Straßenschild mit der Bezeichnung „Eierplätzchen“. Dieses sei, heißt es in der erläuternden Unterzeile, seit Jahrzehnten über Köln hinaus als „Treffpunkt und Kulturstätte“ bekannt.

Eiertanz ums Eierplätzchen: Hat Wellershoff einen Platz verdient?

In der Bezirksvertretung stößt dieses Bewahrenwollen teils auf positive Resonanz. Etwa bei der CDU-Fraktion. „Langsam, langsam“, mahnt deren Vorsitzender Günter Leitner an, der nichts gegen eine Wellershoff-Ehrung hat, wohl aber gegen die Widmung gerade des Eierplätzchens: „Die Diskussionen, die solche Gedächtnisprozesse auslösen, brauchen Zeit.“ Leitner: „Wie wäre es erst einmal mit einer Gedenkplakette am Wohnhaus?“

Wie auch immer: Zu einer Entscheidung im Bezirksparlament wird es einstweilen nicht kommen. Auch jenseits der CDU folgen längst nicht alle Mitglieder der dezidierten Antragsbefürwortung seitens des grünen Bezirksbürgermeisters Andreas Hupke. Die ganze Causa – im Kern die Frage, ob Wellershoff einen Platz „verdient“ – wurde mittlerweile dem Kölner NS-Dokumentationszentrum zur Prüfung vorgelegt. Deren Expertise will das Gremium auf jeden Fall abwarten. „Das ist ein normaler Vorgang bei der Benennung oder Umbenennung von Straßennamen“, stellt Martin Herrndorf fest, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion.

Karte mit Wellershoff Namen in der NSDAP-Mitgliederkartei gefunden

Die Adressierung des NS-Dok zeigt an, dass es keineswegs nur um Eierplätzchen-Romantik geht. Im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ macht Herrndorf vielmehr deutlich, dass seine Zurückhaltung, die ihn im Dissens mit seinem Parteifreund Hupke zeigt, auch mit der Rolle des Autors in der Nazizeit und seinem späteren Umgang damit zu tun hat. Diesbezüglich möchte er einige Sachverhalte geklärt sehen: Wellershoff meldete sich 1943, als 17-Jähriger, freiwillig zur Panzerdivision „Hermann Göring“, deren Angehörige nachweislich während ihres Einsatzes in Italien Kriegsverbrechen begingen. Weiterhin wurde 2009 im Berliner Bundesarchiv, wo die NSDAP-Mitgliederkartei aufbewahrt ist, eine Karte mit Wellershoffs Namen, Geburtsdatum und Geburtsort (Neuss) gefunden. Die Aufnahme des seinerzeit 18-Jährigen wurde am 20. April 1944 beantragt – es war Hitlers Geburtstag – und erfolgte rückwirkend zum 20. April 1943.

Das Eierplätzchen in der Südstadt

Copyright: Stefan Rahmann

Die Diskussion um nachmals prominente, frühere Wehrmachts- oder gar SS-Angehörige, die nach dem Krieg ihr seinerzeitiges Tun und Lassen beschwiegen oder leugneten – der prominenteste Fall ist wohl Günter Grass –, bezeichnet das Design einer Vergangenheitsbewältigung, in das Wellershoff auf Anhieb gut hineinzupassen scheint. Allerdings gilt es – das sieht auch Herrndorf so – genau hinzuschauen. Und das ist bereits jetzt möglich – bevor die Stellungnahme aus dem NS-Dok vorliegt.

Wellershoff wohl nicht an Kriegsverbrechen in Italien beteiligt

Zum ersten Punkt: Wellershoff kam als Mitglied der Fallschirm-Panzer-Division „Hermann Göring“ 1943 nicht nach Italien, sondern wurde – das lässt sich seinem autobiografischen Kriegsbuch „Der Ernstfall“ wie auch seinem „Spiegel“-Essay „Nur zufällig überlebt“ vom Juli 2007 entnehmen – für das „Begleitregiment Hermann Göring“ ausgewählt und aus der Grundausbildung in Holland nach Berlin geschickt. Ende Juli 1944 kam der Gefreite nach Kurland an die ostpreußisch-litauische Grenze und somit an die zusammenbrechende Ostfront, wo er im Oktober schwer verwundet wurde. Im „Spiegel“-Text nimmt er zu den Kriegsverbrechen der Division in Italien in einer Weise Stellung – er spricht von einem nach einem Partisanenüberfall verübten „Massaker unter der Bevölkerung“ als einer „panikartigen Strafaktion“ –, die bei Herrndorf immerhin ein „mulmiges Gefühl“ auslöst.

Die Frage, warum sich der 17-Jährige überhaupt freiwillig zur Wehrmacht meldete, hat Wellershoff – der sich selbst nie einen Widerstandslorbeer umhängte, sondern seine „Verstrickung in das Kriegsgeschehen“ ohne Relativierungsversuche eingestand – mehrfach beantwortet: weil er, unter anderem, als ehemaliger Fähnleinführer beim „Jungvolk“ die Rekrutierung durch die SS befürchten musste und dieser durchaus entgehen wollte.

War die Parteimitgliedschaft Ergebnis von Manipulation?

Hinsichtlich der Parteimitglieds-Karte ist festzustellen, dass ein dazugehöriger Aufnahmeantrag mit Unterschrift seitens des Aspiranten bis heute nicht gefunden wurde – weil es ihn, wie Wellershoff 2009 dem Schreiber dieser Zeilen versicherte, nicht gibt. Angesichts der desaströsen Kriegslage wäre, so der Autor, eine Antragsstellung auch schlicht verrückt gewesen. Und Tochter Irene ist sich sicher: „Wenn er eingetreten wäre, hätte er später darüber geschrieben.“

Die Existenz der Karteikarte erklärte Wellershoff 2009 mit jener „massenhaften Rekrutierung ohne persönliche Beteiligung der Betroffenen“, wie sie in den letzten Kriegsjahren öfters vorgekommen sei. Für diese Deutung spricht ein weiterer Vorgang: Wellershoffs Name findet sich auch auf einer Namensliste mit 368 Anträgen, die indes erst am 28. Oktober 1944 von der Düsseldorfer Gauleitung bei der NSDAP-Reichsleitung in München eingereicht wurden. Der Eingang in München ist für den 25. Januar 1945 ausgewiesen. Man kommt kaum umhin, hinter diesem ganzen Datierungsdschungel ein Höchstmaß an Fiktion – besser wohl: Manipulation – anzunehmen.

NS-Dok startet bis zu viermonatige Recherche

Sammelaufnahmen ohne Wissen der Betroffenen – diese Praxis ist von Historikern sowohl bestätigt als auch bestritten worden. Die Sache hängt also – vielleicht bringt das NS-Dok tatsächlich noch Licht hinein. Wie dessen Leiter Henning Borggräfe dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ mitteilt, wird die einschlägige Recherche bis zu vier Monate in Anspruch nehmen. Das NS-Dok startet Anfragen beim Bundesarchiv und bei der Wehrmachtsauskunftsstelle und wird auf der Basis der erwarteten Auskünfte sein Gutachten erstellen.

Befürworter wie Kritiker der möglichen Platzbenennung stimmen immerhin darin überein, dass nach dem Stand der Dinge für Wellershoff die rechtsstaatsübliche Unschuldsvermutung zu gelten hat. Tatsächlich: Wer die Selbstdarstellung des Autors anzweifelt, müsste dies mit bislang unbekannten Quellen unterfüttern. Mit einer Herrschaft des Verdachts, mit einem Nebel, in dem alle Katzen braun werden, ist niemandem gedient.