#MeToo-Debatte bei IllnerSvenja Flaßpöhler: Was genau bedeutet „Ich auch“?

Svenja Flaßpöhler mahnte in der Sendung vor der Verallgemeinerung.

Copyright: Screenshot ZDF

- TV-Kritiken geben die Meinung des Autors wieder

Berlin – Anja Reschke, eine der wichtigsten Stimmen im deutschen Fernsehen, mokierte sich jüngst über die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Während in den USA bei der Verleihung der Golden Globes die Frauen in schwarzen Kleidern erschienen waren, um gegen sexuelle Übergriffigkeit von männlichen Kollegen und Machtmissbrauch zu protestieren, begann die Veranstaltung in Köln mit halbnackten Tänzerinnen, an der Hüfte Bananen und auf den Brüsten: Troddeln. Offenbar von Trotteln erdacht, die Bretter vorm Kopf haben.

Die Ankündigung der jüngsten Talkshow von Maybrit Illner zum Thema „Macht, Sex, Gewalt – der späte Aufschrei“ war mit zwei Brüsten unter halbtransparentem BH bebildert, mit blauem Stift stand „NO = NO“ auf dem üppigen Dekolleté, das zudem eine kleine Doppelaxt schmückte, Symbol der lesbischen Bewegung: Man kann das provokant finden oder reißerisch, jedenfalls bringt es den Kern der Debatte um sexuelle Gewalt auf den Punkt, wie er sich in der anschließenden Diskussion zeigte. Denn da entspann sich zwischen zwei Frauen ein interessanter Streit über die Rollen, die Frauen in der aktuellen Auseinandersetzung um den Fall Dieter Wedels und der „MeToo“ Bewegung zugeschrieben werden.

„Wahnsinnige Verallgemeinerung“

Svenja Flaßpöhler, Philosophin und Chefredakteurin des „Philosophie Magazins", wandte sich gegen den generalisierenden Impetus der MeToo-Bewegung. Damit würden Frauen in eine infantile Rolle gedrängt, als Spezies gezeichnet, die sich nicht wehren könne. Das reproduziere ein Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert.

Es nütze aber den Frauen nichts, sei gefährlich in seiner „wahnsinnigen Verallgemeinerung“. „MeToo“ fasse ja ganz heterogene Fälle. Was genau bedeute denn „Ich auch“, fragte Flaßpöhler. Man könne doch so klar nicht sagen: Was ist Verführung, was Belästigung? Stattdessen müsse es um Selbstermächtigung der Frauen gehen. Es gebe schließlich Situationen, wo sie eine Handlungsmöglichkeit haben.

Das empfand Anne Wizorek, Bloggerin und die Initiatorin des Hashtags #Aufschrei, als Ausdruck von Weltfremdheit. „Sexualisierte Gewalt“ umfasse eben ein ganzes Spektrum. Sie wies darauf hin, dass jede zweite Frau sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen sei, jede siebte schon Vergewaltigung erfahren habe. Das Ausmaß sexualisierter Gewalt sei noch längst nicht klar.

Es beginnt jedenfalls, erkennbar zu werden. Dazu trugen die Frauen bei, die sich gegenüber den Redakteurinnen der Wochenzeitung „Die Zeit“ äußerten und von angeblichen Übergriffen des Regisseurs Dieter Wedel berichteten. Eine von ihnen, Patricia Thielemann, heute Yoga-Lehrerin, ehemals Schauspielerin, war bei Illner zu Gast und erklärte ihr spätes Bekenntnis zunächst damit, dass ihr damals „sowieso niemand geglaubt“ hätte.

Das bestätigte Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der „Zeit“ anhand eines anderen Beispiels. Da sei eine Frau verletzt worden, aber weder ihr Nahestehende noch sonst jemand habe ihr geglaubt. Und nicht einmal das Bulletin ihres behandelnden Arztes hat die produzierende Sendeanstalt veranlasst, etwas gegen Wedel zu unternehmen.

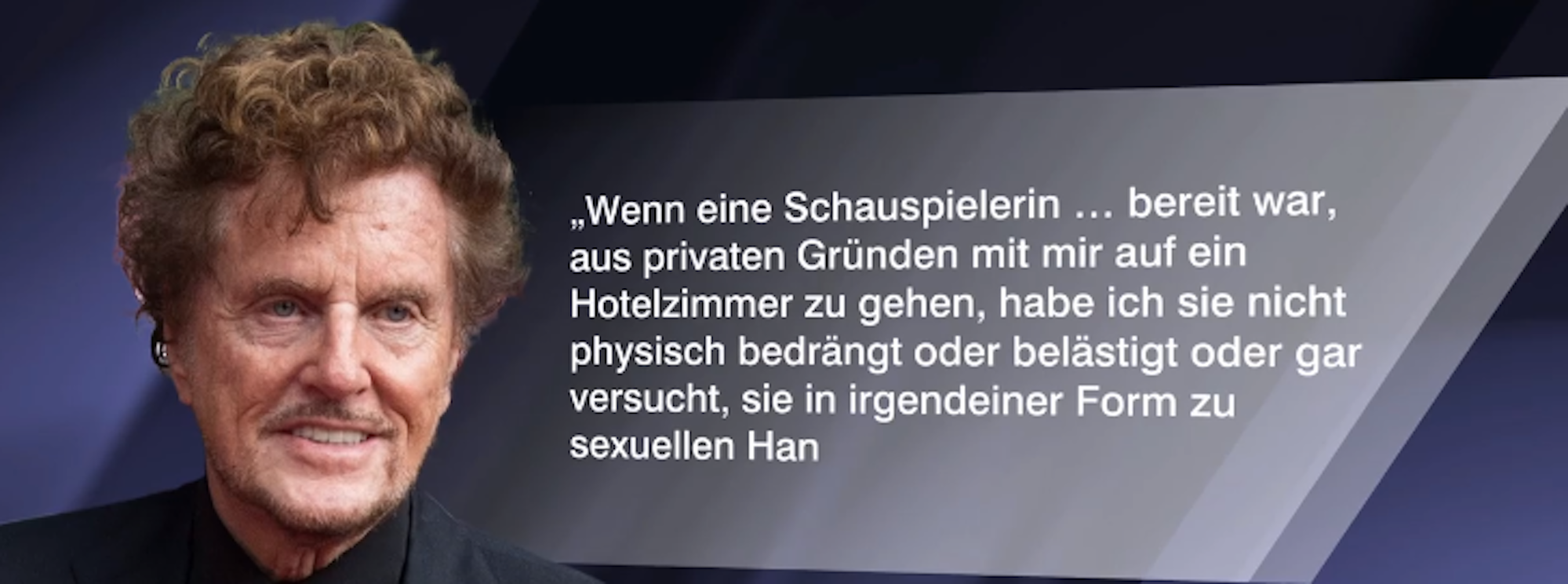

Ein Zitat, das Dieter Wedel gegenüber der „Zeit“ sagte.

Copyright: Screenshot ZDF

Alle wussten es, keiner sagte etwas

Dem renommierten Regisseur ist auch Thomas Bellut begegnet, heute ZDF-Intendant und zuvor Programmdirektor. Doch ihm sei nie etwas zu Ohren gekommen. Allerdings musste Bellut auch einräumen, der Bereich der Produktionsfirmen, mit denen der Sender zusammenarbeitete, sei „unbeobachtet“ gewesen. Der Intendant gab sich eher defensiv, konnte er doch nicht ausschließen, dass ähnliches auch am Mainzer Lerchenberg geschehen sein könnte. Schon habe er Mails von Schauspielerinnen bekommen, deutete Bellut an.

Dass niemand etwas mitbekommen haben soll, sei es von Wedels Auftritten oder von anderen, darf man ja getrost ins Reich der Märchen verweisen. Warum aber niemand „was gesagt“ habe, versteht Bellut nicht. Es habe einen „falschen Geniekult“ gegeben, glaubt Produzent Benjamin Benedict (unter anderem „Unsere Mütter, unsere Väter“).

Es habe offenbar uneingeschränkte Machtsysteme und wenig Korrektive gegeben, Zu Recht nahm er die Betroffenen in Schutz gegen Vorwürfe, sie hätten so lange geschwiegen: Niemand, der nicht selbst Opfer sei, könne ermessen, was der Schritt in die Öffentlichkeit bedeute. Di Lorenzo verwies darauf, dass die Frauen davon ja keinen Vorteil hätten.

Flaßpöhler hätte Kevin Spacey nicht rausgeschnitten

Maybrit Illners etwas arg schräge Frage, was mit „MeToo“ geschehe, wenn sich Wedels Unschuld herausstellen sollte, lehnte Anne Wizorek ab. Im übrigen sah sie das Risiko, an diesem Fall „kleben zu bleiben“. Ohnehin werde dieser Casus „über Bande gespielt“, warf Svenja Flaßpöhler ein und verwies auf die Attraktivität für die Boulevardpresse, die auf prominente Opfer schiele.

Bellut will jedenfalls in nächster Zeit kein Werk von Wedel zeigen. Maßnahmen wie sie Kevin Spacey trafen, den Netflix nach Bekanntwerden seiner Übergriffe gleich aus der Erfolgsserie „House of Cards“ herausschnitt, fand Svenja Flaßpöhler jedenfalls „ganz schlimm“. Man müsse doch das Kunstwerk vom Künstler trennen, argumentierte sie mit Verweis unter anderem auf den wegen Mordes verurteilten Caravaggio.

Im übrigen, und da war sich Flaßpöhler mit ihrer Kontrahentin Wizorek einig, gebe es ja einen materiellen Sexismus, man denke an den ungleichen Lohn für Männer und Frauen und deren spärliche Repräsentanz in Führungspositionen. Das sei eigentlich das Hauptthema. Und die meisten Fälle von sexueller Gewalt geschähen ja im familiären Nahumfeld, fügte Wizorek hinzu.

Es sei notwendig, mehr Bewusstsein in die Gesellschaft zu tragen, befand Patricia Thielemann, Frauen müssten gestärkt werden. Flaßpöhlers weitergehende Forderung nach einer Debatte über das weibliche Begehren fand keinen Widerhall. Zunächst müssten sich die Frauen einer weltweiten Rückwärtsbewegung erwehren, sagte Anne Wizorek mit Hinweis auf die rechtsextremen Tendenzen der Gesellschaft, die auch in Deutschland im Erstarken rechter Parteien wie der AfD mit ihrem antiquierten Frauenbild zum Ausdruck kommt. Es gibt also viel zu tun. Für Frauen wie für Männer.

„Maybrit Illner“, ZDF, von Donnerstag, 1. Februar. Im Netz: ZDF Mediathek.