Rocky Klimt leidet seit einem Unfall unter spastischer Lähmung, die starke Schmerzen auslöst. Cannabis hilft ihm besser als Morphin und Opioide.

Nach schwerem UnfallWie medizinisches Cannabis einem Kölner bei chronischen Schmerzen hilft

Rocky Klimt ist berechtigt, über einen Inhalator Cannabis gegen seine starken Schmerzen zu konsumieren.

Copyright: Michael Bause

Es sind wenige Sekunden, in denen Rocky Klimt sieht, dass ein Lkw auf seine Autobahnspur herüberzieht. Danach spürt er gar nichts mehr. Neun Monate lang liegt er im Koma. Als er aufwacht, ist da vor allem: Schmerz. „Ich konnte nichts mehr. Ich konnte mich nicht wirklich bewegen, nicht sprechen“, erinnert sich der Kölner, „das einzige, was geblieben war, war meine Sicht“ – und selbst die wird immer trüber.

Der Unfall hat seine Wirbelsäule, sein Nervensystem und sein Gehirn stark beschädigt. Mit einer spastischen Lähmung wacht er auf. Sie beeinflusst seine Körperhaltung, das Gehen, Gleichgewicht und Sprechen. Auf einer Odyssee durch Kliniken und Reha-Stationen lernt er alles neu: Reden, Aufstehen, Bewegen. Was bleibt, sind die Schmerzen und der „Kampf“, wie Klimt es beschreibt, diese in den Griff zu kriegen.

Rocky Klimt ist seit einem Unfall körperlich behindert ist, leidet unter spastischer Lähmung und sitzt im Rollstuhl.

Copyright: Michael Bause

Gegen die Schmerzen wird ihm zunächst Tilidin verschrieben, ein synthetisches Opioid. „Das hat zwei Jahre geholfen, dann kam die Depression“, erinnert er sich und denkt, dass das Medikament dafür verantwortlich war. Psychiatrische Erkrankungen sind zwar laut Fachinformation keine bekannte Nebenwirkung, allerdings berichten einige Patienten von Depressionen nach langer Einnahme.

„Cannabis hat viel besser geholfen als Morphin“

Stattdessen wird ihm nun Morphin verschrieben, in hoher Dosis. „Da ist man richtig auf Droge“, beschreibt er die Wirkung und erinnert sich an Halluzinationen und Stimmen, auf die er nicht reagieren konnte. „Ich habe eigentlich nichts mehr so richtig mitbekommen“. Dazu sei er abhängig geworden. Nach sechseinhalb Jahren kam der „Knall“, sagt Klimt. Er sei mehrfach zusammengebrochen, habe epileptische Anfälle gehabt. Nebenwirkungen, die laut Fachinformation sehr selten vorkommen.

Man muss diese Medikamenten-Historie kennen, um zu verstehen, wie einschneidend die Veränderungen für den Kölner sind, als die Uniklinik Köln im Jahr 2011 schließlich vorschlägt, Cannabis als Medikament auszuprobieren. Klimt bekommt es drei Monate lang im Rahmen eines Forschungsprojekts verabreicht. „Das hat viel besser geholfen als Morphin“, berichtet er.Man muss diese Medikamenten-Historie kennen, um zu verstehen, wie einschneidend die Veränderungen für den Kölner sind, als die Uniklinik Köln im Jahr 2011 schließlich vorschlägt, Cannabis als Medikament auszuprobieren. Klimt bekommt es drei Monate lang im Rahmen eines Forschungsprojekts verabreicht. „Das hat viel besser geholfen als Morphin“, berichtet er.

Mit Morphin ist man richtig auf Droge. Ich habe eigentlich nichts mehr so richtig mitbekommen

Dass Cannabis bei Schmerzen so gut anschlägt, liegt am sogenannten Endocannabinoid-System, ein Teil des menschlichen Nervensystems. „Das System hat Rezeptoren, die Signale erfassen“, erklärt der Arzt Julian Wichmann, „das hat außer dem Namen erstmal nichts mit Cannabis zu tun, aber es ist prädestiniert für die Bestandteile von Cannabis“. Der Radiologe hat Algea Care gegründet, eine telemedizinische Plattform unter anderem mit Standort in Köln, die sich auf die Schmerztherapie mit Cannabis spezialisiert hat und Daten über die Therapieverläufe für die Forschung verwendet.

„Cannabis reduziert nicht nur die Schmerzweiterleitung, sondern auch das Schmerzempfinden“

Wenn ein Patient, eine Patientin Cannabis zu sich nimmt, wird die Signal-Vermittlung angepasst, erklärt Wichmann: „Es wird nicht nur die Schmerzweiterleitung reduziert, sondern auch das Schmerzempfinden.“ Selbst wenn der Schmerzreiz gleich bleibt, belaste es die Patientinnen und Patienten also nicht so sehr. Rocky Klimt berichtet, dass er sich durch das Mittel entspanne, wodurch auch die Spastiken, die hauptverantwortlich für seine Schmerzen sind, seltener auftreten.

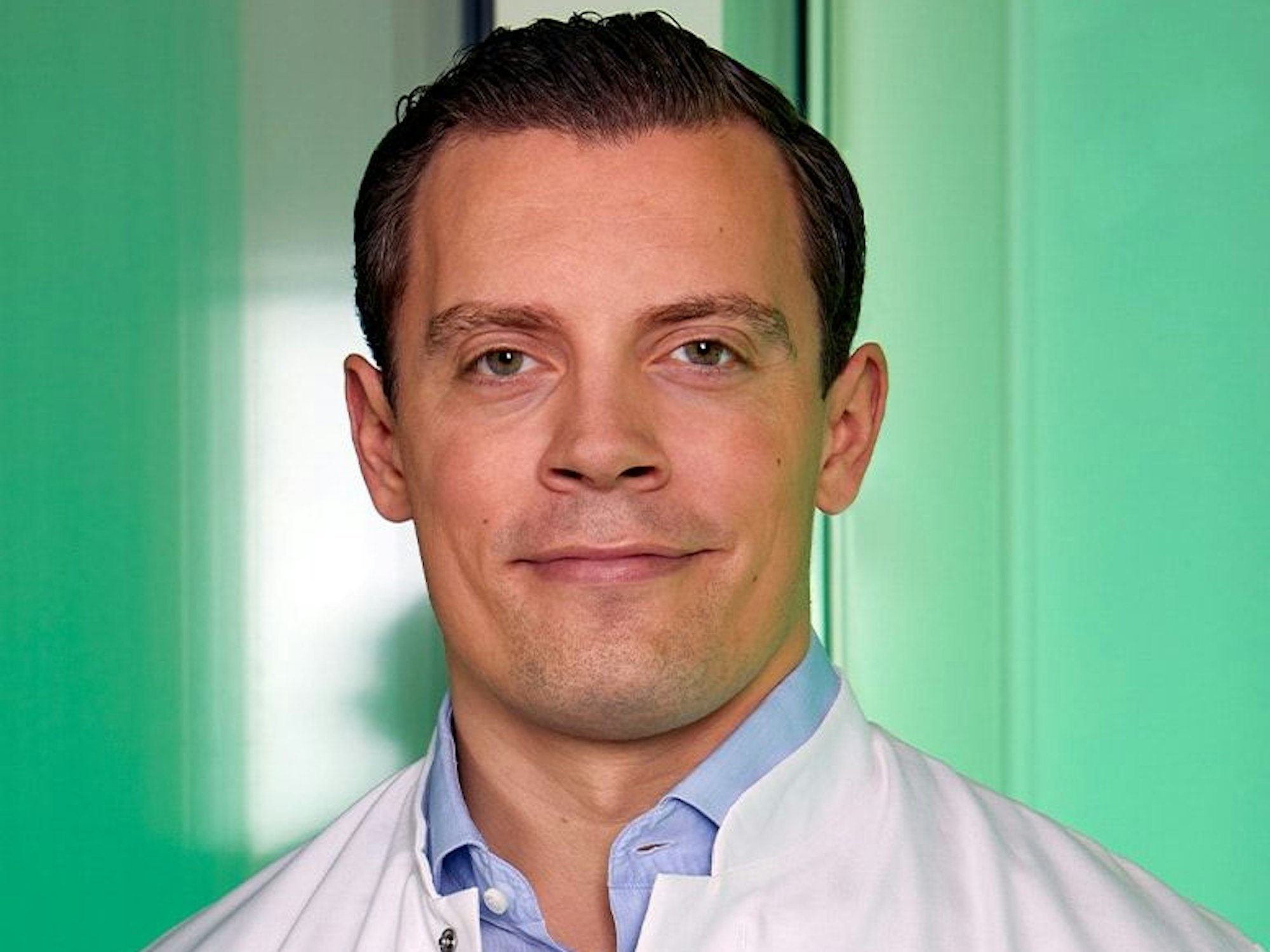

Julian Wichmann ist Radiologe und hat Algea Care gegründet, die sich auf die Schmerztherapie mit Cannabis spezialisiert haben.

Copyright: Algea Care

Klimt bekommt seit 2019 Cannabisblüten verschrieben, die in einem medizinischen Inhalator verdampfen. Diese Methode wirke bei ihm am besten. „Es wird alles in mir warm“, beschreibt er das Gefühl direkt nach dem Inhalieren, „dann wird alles entspannter, der Kopf freier und ich kann mich besser bewegen.“ Das sei bei vielen Patienten so, berichtet Wichmann. Cannabinoid-basierte Medikamente können auch in Kapselform oder als Spray verschrieben werden. Das empfiehlt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), da die Zusammensetzung und Wirksamkeit weniger schwanke als bei Blüten.

Allgemein muss die Schmerztherapie mit Cannabis individuell auf jede Patientin, jeden Patienten angepasst werden

Wichmann hingegen sagt, dass Blüten sich gerade bei Schmerzen anbieten, weil durch das Inhalieren schneller eine Wirkung zu spüren sei, als bei Kapseln und es somit besser zu steuern sei. „Allgemein muss die Schmerztherapie mit Cannabis individuell auf jede Patientin, jeden Patienten angepasst werden“, so Wichmann. Das bedeutet Aufwand, weil es etliche verschiedene Blüten und Präparate gibt. Es führe aber auch zu besseren therapeutischen Entscheidungen. Es empfiehlt sich deshalb für eine solche Behandlung zu spezialisierten Ärztinnen und Ärzten oder einem Schmerzzentrum zu gehen. Bei Rocky Klimt hat es rund zehn Jahre gedauert, bis die Art und Weise der Cannabis-Therapie passte.

Cannabis ist ein Medikament wie andere sehr starke Schmerzmittel

Es sei üblich, zunächst mit geringer Dosis anzufangen, so Wichmann. Ärztinnen und Ärzte haben eine hohe Verantwortung und müssen sich genau mit dem Medikament auseinandersetzen. Deshalb gebe es auch nicht so viele geben, die Cannabis verschreiben, obwohl es theoretisch jeder Mediziner dürfe – mit Ausnahme von Zahn- und Tiermedizinern. „Viele wissen gar nicht, wie gut die cannabisbasierte Schmerztherapie helfen kann“, sagt Wichmann. „Es ist ein Medikament, wie andere sehr starke Schmerzmittel, jedoch mit meist deutlich geringeren Nebenwirkungen.“

Rocky Klimt hat einen Cannabis Patientenausweis. Diesen kann er vorzeigen, um zu beweisen, dass er Cannabis als Medikament konsumiert. Es ist aber kein staatlich anerkanntes Dokument.

Copyright: Michael Bause

Wer kann eine medizinische Behandlung mit Cannabis in Anspruch nehmen?

Infrage kommen nur Menschen mit schwerer, chronischer Erkrankung, bei denen andere medizinische Behandlungen nicht zur Verfügung stehen oder nach ärztlicher Einschätzung nicht möglich sind. „Medizinisches Cannabis ist ein komplett kontrolliertes Präparat“, erklärt Julian Wichmann. „Es gibt wenige Medikamente, die bis zur Abgabe aus der Apotheke ähnlich stark kontrolliert werden.“ Die Kontrolle fange beim Anbau an, wird bei den Therapievoraussetzungen und der Abgabe weitergeführt. Apotheken geben Cannabis nur gegen Rezept ab und wiegen genau nach.

Ich glaube es gibt wenige Medikamente, die bis zur Abgabe aus der Apotheke ähnlich stark kontrolliert werden

Weitere Verlaufskontrollen und enge Beobachtung seien während der Therapie wichtig, so Wichmann. Bei Rocky Klimt sprechen sich Uniklinik, Hausarzt und Neurologe ab. Monatlich fahre er zur Kontrolle, um gegebenenfalls auch seine sehr hohe Dosis anzupassen. „So hat mich der Doktor eingestellt, das hilft mir, da will ich nicht dran herumfummeln“, sagt er, „auch weil ich Angst habe, es wieder aufgeben zu müssen.“ Cannabis habe seine Lebensqualität um ein Vielfaches gesteigert. Nebenwirkungen spüre er nicht.

Nebenwirkungen von Cannabis sind häufig gering

Das gilt allerdings nicht für alle Patientinnen und Patienten. Laut BfArM bricht jede dritte Person die dauerhafte Behandlung wegen Nebenwirkungen ab. Klassisch seien laut Wichmann Mundtrockenheit, Appetit und Müdigkeit, Psychosen hingegen sehr selten. Bekannt sind auch Stimmungsschwankungen, Schwindel, trockenes Auge, Muskelschwäche, Herzrasen, plötzlicher Blutdruckabfall und Herzbeschwerden. Lebensbedrohliche Komplikationen wurden bislang nicht berichtet.

„Andere Nebenwirkungen, von denen man üblicherweise hört, kommen nicht durch Cannabis selbst, sondern durch Beigemischtes, das wir beim medizinischen Präparat nicht haben.“ Zudem gewöhnen sich Patientinnen und Patienten in den meisten Fällen so sehr an bestimmte Bestandteile des Medikaments, dass sie sogar Autofahren können und dürfen, sofern sie bestimmte Vorschriften beachten.

Auch Rocky Klimt, der durch sein medizinisches Cannabis nicht mehr klassisch „high“ wird, darf seit einem Gutachten mit psychologischem Test wieder ans Steuer, hat besondere Einrichtungen dafür im Auto. Er fahre aber nur, wenn es nicht anders geht, wenn zum Beispiel die Bahnsteige nicht barrierefrei sind. Das Autofahren löst noch immer Unbehagen in ihm aus, wegen seines Unfalls.

Was er sich für andere Betroffene und sich selbst wünscht, ist mehr Sensibilisierung und Wissen in der Gesellschaft über medizinisches Cannabis. Noch hat er viele Probleme mit der Krankenkasse, der Polizei, aber auch mit Menschen, die ihn anstarren: „Ich inhaliere eigentlich nur noch zu Hause, weil ich mich sonst unwohl fühle“, erzählt er. Die Stigmatisierung ist immer noch groß, dabei ist es nicht nur in seinem Fall das Medikament, das am besten hilft.