Kölner KunstszeneWie Martin Germann leer stehende Räume zwischennutzen will

Sommerkunst auf der Baustelle

Copyright: Simon Vogel

Köln – Was tut man, wenn man eine Ausstellung machen will, deren Teilnehmer über die halbe Welt verstreut sind und nicht zueinander kommen können? Im Jahr 1969 war das eine eher theoretische Frage, auf die der Kurator Seth Siegelaub eine legendäre und heute wieder erstaunlich aktuelle Antwort fand. Siegelaub lud elf Künstler ein, dort, wo sie gerade waren, ein Kunstwerk zu schaffen und vor Ort auszustellen – er würde die gleichzeitig gezeigten Arbeiten lediglich im Katalog zusammenführen. So sparte er Reise- und Transportkosten und gab zugleich einem weltweiten Publikum die Möglichkeit, die Ausstellung zu sehen. Dafür musste man nur den jeweiligen materiellen Teil fürs ideelle Ganze nehmen.

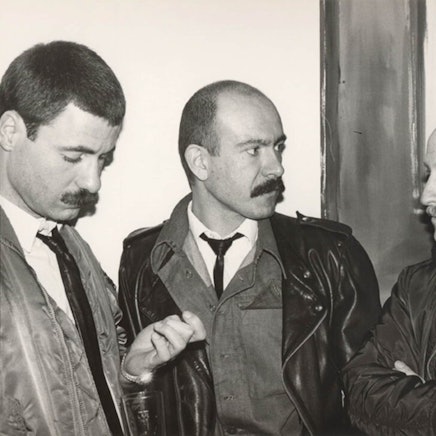

Martin Germann

Copyright: Tobias Zielony

Als sich die deutsche Kunstszene gerade von der dritten Coronawelle erholte, erinnerten sich Martin Germann und Carla Donauer, die seit 2015 von Köln aus nomadische Kunstschauen initiiert, an Siegelaubs Idee – und fanden in ihr die Lösung auf Probleme angelegt, die sich nicht erst seit Corona zeigen. „Die Pandemie hat Phänomene eines aus den Fugen geratenen Lebens verstärkt, die sowieso schon da waren“, sagt Germann, und auch die Klimakrise treffe die Kunstszene an einem wunden Punkt. „Oft unterwegs zu sein, ist ein Merkmal des Kunstbetriebs“, so der Kölner Kurator – die meisten Kuratoren, Künstler, Sammler und Galeristen gehören zum Vielfliegerclub. In dieser nomadischen Existenz zeigt sich eine Sehnsucht nach Internationalität, die sich allerdings weder unter Pandemiebedingungen bewahren noch mit den aktuellen Klimazielen vereinbaren lässt.

Zwischennutzung auf der St-Apern-Straße

Germanns und Donauers Antwort auf diesen Widerspruch vereint zwei aktuelle Trends: Sie verlegen das Nomadentum ins Lokale, indem sie sich mit ihren Ausstellungen in wechselnde, gerade leer stehende Räume einquartieren, und sie holen Künstler aus aller Welt wenigstens virtuell nach Köln. Im vergangenen Sommer sah das in den zwischengenutzten Geschäftsräumen eines Herrenausstatters dann etwa so aus, dass der japanische Künstler Shimabuku wie bei einer „richtigen“ Baustelle die Titelseiten von Zeitungen in die Schaufenster kleben ließ und staunende Passanten ins Nachrichtenjahr 1969 zurückversetzte. Ko Sing Tung bat täglich eine beliebige Person im Ausstellungsraum, für sie ein Loch in die Wand zu bohren, und David Horvitz verlegte seinen kalifornischen Garten nach Köln, indem er Mohnblumensamen in die Ritzen des Kopfsteinpflasters säte; geblüht haben sie allerdings nicht.

Anders als bei Siegelaub kamen die Werke (und auch einige Künstler) tatsächlich an den Ausstellungsort – überhaupt nicht mehr zu reisen, ist schließlich auch keine Lösung, und ins Netz gestellte Kunst haben wir alle wahrlich zur Genüge gesehen. Die mittlerweile geschlossene Schau (mit prominenten Teilnehmern wie Phyllida Barlow und Nairy Baghramian) lebt im Internet auf www.julyaugustseptember.net weiter, ein Katalog, der zugleich ein erster Entwurf für weitere Ausstellungen ist, soll noch erscheinen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Als Kurator, der lange am Städtischen Museum für aktuelle Kunst im belgischen Gent arbeitete, kennt Germann die verschiedenen Existenzformen des Kunstbetriebs aus eigener Erfahrung. Aktuell bereitet er als Europakorrespondent eines japanischen Museums eine große Ausstellung vor, in den Freiräumen arbeitet er an der Fortsetzung seines Heimatprojekts. Der Arbeitstitel lautet „01-12“, für die Monate des Jahres, zwei Ausstellungen, mit dem Kölner Maler David Ostrowski sowie dem belgischen Künstlerduo Jos de Gruyter/Harald Thys, sind für 2022 fest eingeplant. Das Interesse unter den Künstlern sei groß, versichert Germann, und auch leere Räume für die ressourcenschonenden Zwischennutzungen gibt es in den Einkaufsstraßen mehr als genug. „Die Innenstadt von Opladen kommt mir geradezu postkapitalistisch vor“, so der in Leverkusen aufgewachsene Kurator.

Ähnlich schlimm ist es in der Kölner City noch nicht. Aber auch auf dem Zwischennutzungsmarkt dreht sich offenbar alles um die gute Lage und um interessante Bausubstanz. „Ich suche einen typisch westdeutschen Bungalow aus den 1960er- oder 1970er Jahren, idealerweise unrenoviert“, sagt Germann, also ein Stück internationale Architektur- und Kunstmoderne. Dort findet dann hoffentlich eine alte Losung eine neue temporäre Heimat: Global gedacht, lokal gemacht.