Alt, aber effektivWie die Rohrpost in der Gummersbacher Klinik viele Wege spart

Auf Ebene 5 laufen die Rohre von fünf Linien zusammen

Copyright: Gaudich

- Seit dem Einbau 1992 ist es für die Klinikabläufe unverzichtbar.

- Jeden Monat werden mehr als 25.000 Röhren verschickt, das sind knapp 850 pro Tag.

- Wir haben uns das System einmal ganz genau zeigen lassen.

Gummersbach – Mit einem leisen Zischen verschluckt ein grauer Kasten die Plexiglasröhre und schickt sie auf Reisen durch die Zwischendecken und Wände des Gummersbacher Kreiskrankenhauses. Für Patienten und Besucher ist eine der aufwendigsten technischen Anlagen des Klinikums unsichtbar: Die Rohrpost verbindet 47 Arbeitsräume auf allen Ebenen des Krankenhauses, von der obersten Station bis zur Pathologie im Keller. In Oberberg existieren nur ganz wenige Rohrpostanlagen, eine gibt es auch im Kreisgesundheitsamt – doch die im Kreiskrankenhaus ist weitaus größer. Hier flitzen die Büchsen im Minutentakt durch ein verworrenes Röhrensystem über den Köpfen der Menschen.

Rohrpost in Zeiten von Internet, E-Mail und Videochat? Zumindest die FDP-Bundestagsfraktion hält die Technik eher für museumsreif. Eine Anfrage der Liberalen hatte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) jüngst damit beantwortet, das Bundeskanzleramt würde monatlich 2400 Vorgänge per Rohrpost schicken – eine kostengünstigere Form der Übermittlung sei bis zur Einführung der elektronischen Akte im Sitz der Kanzlerin nicht vorhanden. Für die FDP war das ein Beleg, dass die Regierung in Sachen Digitalisierung konzeptlos sei.

Copyright: Gaudich

Dass die Rohrpost antiquiert sei, hört Holger Baeck nicht gerne. Er ist der stellvertretende technische Leiter im Krankenhaus, kennt die Anlage aus dem Effeff und weiß von ihren Vorzügen. Seit dem Einbau 1992 wird das System regelmäßig gewartet – und ist für die Klinikabläufe unverzichtbar. Anders als im Berliner Kanzleramt werden in Gummersbach jeden Monat sogar mehr als 25.000 Röhren verschickt, das sind knapp 850 pro Tag. In fast der Hälfte der rund 50 Zentimeter langen und 15 Zentimeter breiten Rohrpostbüchsen werden Blut- und Urinproben von den Stationen in das Labor transportiert. Daneben rauschen auch Schriftstücke und kleine Materialien, wie Batterien, durch das Röhrensystem.

Laborchefin Sonja Kippels empfängt per Rohrpost Blutproben

Copyright: Gaudich

Im Labor auf Ebene 3 plumpst eine Büchse aus dem Rohr und kullert über einen Auffangtisch. Laborleiterin Sonja Kippels nimmt das durchsichtige Gefäß, öffnet den roten Plastikdeckel und entnimmt einen Schutzbeutel mit einigen Blutampullen. Eine Station ein paar Ebenen höher hat sie knapp drei Minuten zuvor auf Reisen geschickt. Weil die Blutproben empfindlich sind, werden sie in einem geringeren Tempo durch die Röhren geleitet. Die Ampullen verarbeitet Kippels nun schnell weiter. Mit Hilfe von Analyse-Maschinen wird das Blut untersucht, die Werte direkt im hausinternen Rechnernetz gespeichert.

Copyright: Gaudich

Moderne Computertechnik hat natürlich längst auch im 1986 eröffneten Gummersbacher Krankenhaus Einzug gehalten. Die Laborergebnisse der Blut- und Urinuntersuchungen kann das Klinikpersonal auf allen Stationen an Rechnern einsehen. Weil die Bundesärztekammer es vorschreibt, berichtet Kippels, druckt sie die Laborergebnisse aber auch aus und schickt sie mit der Rohrpost zur Station: Das Datenpapier packt sie zusammengerollt in eine Büchse und steckt diese in ein weiteres Rohr – den Weg findet der Behälter automatisch.

Copyright: Gaudich

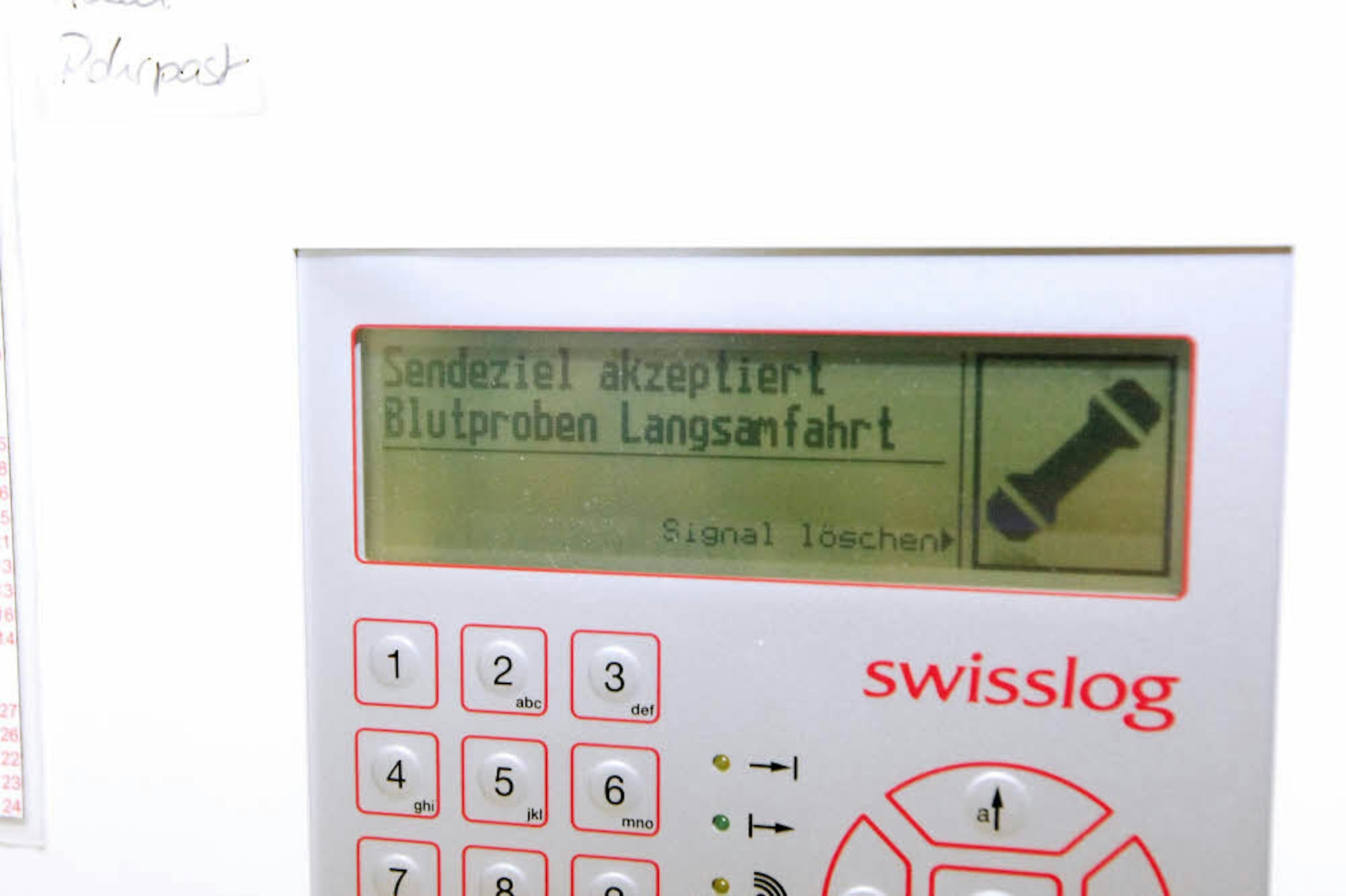

Die meisten der 500 im Krankenhaus verfügbaren Büchsen sind per elektronischem Transponder den verschiedenen Stationen zugeteilt. So erkennt das computergesteuerte System, welchen Weg ein Behälter nehmen muss. Ist mal keine Büchse zur Hand, die auf den Empfänger eingestellt ist, kann der Behälter auch an jeder Station mit einem Zahlencode auf sein Ziel programmiert werden.

Mit Überdruck und Unterdruck

Das Herzstück der Rohrpost befindet sich in einem weitläufigen Technikraum auf Ebene 5 des Kreiskrankenhauses Gummersbach. Dort laufen die Röhren von fünf separaten Linien der Anlage zusammen. Durch die Unterteilung des Systems können zeitgleich fünf Büchsen transportiert werden.

Sind Start und Ziel nicht allzu weit voneinander entfernt und an derselben Linie angeschlossen, nimmt die Büchse den direkten Weg. Muss sie aber eine längere Strecke über zwei Linien zurücklegen, landet die Büchse garantiert in der Zentrale der Rohrpost auf Ebene 5. Dort sind die Röhren aller fünf Linien mit der sogenannten Überfahrt verbunden, einem Verteiler: Eine Büchse kommt aus der Röhre einer Linie und wird automatisch in die einer anderen Linie geschoben. Das Röhrensystem im Haus umfasst mehrere hundert Meter. Auf den Etagen verteilt sind 23 Weichen, in denen ein Rohr so bewegt wird, dass es mit einem von mehreren anderen verbunden wird. So sind alle 47 Rohrpost-Stationen miteinander vernetzt.

Jeder der fünf Linien ist ein separater Elektromotor zugeteilt, erklärt der stellvertretende technische Leiter Holger Baeck: „Die Motoren treiben Verdichter an, die entweder einen atmosphärischem Unterdruck oder aber einen Überdruck erzeugen.“ Dadurch entsteht ein Sog oder Druck im gesamten System, der die Behälter in den Röhren antreibt, sagt Baeck: „Die Büchsen werden quasi geblasen oder gesaugt.“

Ein zentraler Rechner sorgt dafür, dass durch Verteiler und Weichen jede Büchse ans richtige Ziel geleitet wird. Das System, hergestellt von der Schweizer Firma Swisslog, ist sehr komplex: Die schematische Darstellung erinnert an den Plan der Londoner U-Bahn. (ag)

Nur selten muss eine steckengebliebene Büchse befreit werden. Wenn das passiert, liegt’s meist an einem Anwenderfehler: Die Büchse wurde über das zulässige Gesamtgewicht von zwei Kilogramm hinaus beladen oder nicht richtig verschlossen. Einen Komplettausfall gab es in den vergangenen 27 Jahren nur wenige Male, berichtet Techniker Baeck. Und wenn das geschieht, wissen die Mitarbeiter, was sie an der Rohrpost haben. Kippels erzählt, dass ihr Labor zum Taubenschlag wird, wenn die Mitarbeiter im Minutentakt Urin- und Blutproben vorbeibringen. Zudem müssen dann unzählige Papiere durchs ganz Haus getragen werden.

Die Klinikmitarbeiter sind sich sicher: Ihre Rohrpost wird so bald nicht ausgedient haben – trotz Digitalisierung.