Schwimmende StädteAuf den Spuren der alten Rhein-Riesen – Floßbau in Niederkassel

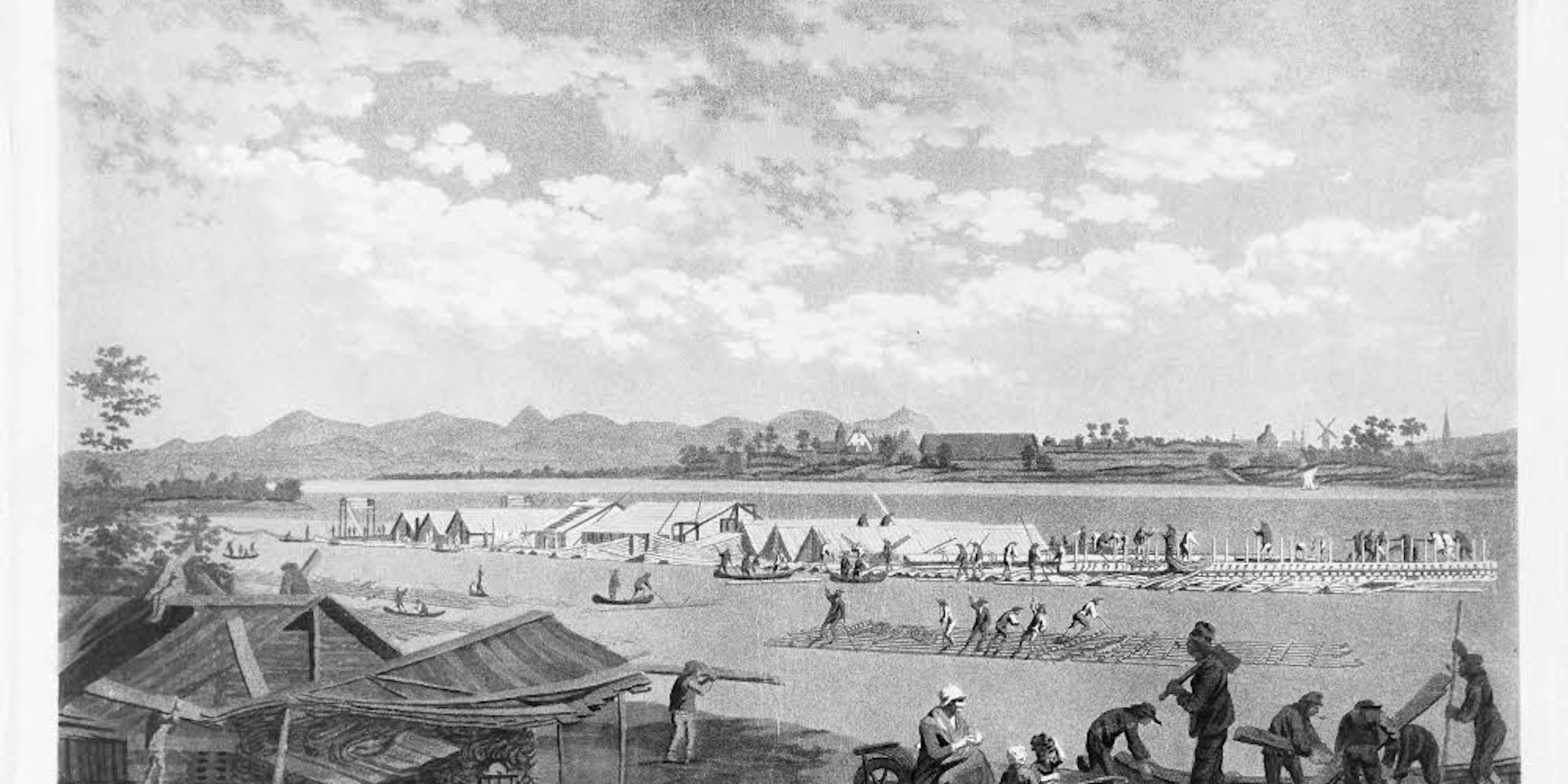

Detailgenau hat der Zeichner dieser Szene um 1800 den Bau eines großen Holländerfloßes am Mondorfer Rheinufer festgehalten.

Copyright: Rheinisches Bildarchiv, Ebert (2)

Niederkassel – „Hier wird es gewesen sein.“ Roland Klinger lässt den Blick prüfend von der schwarz-weißen Lithografie aufs Rheinufer bei Mondorf schweifen, hinüber zu dem Zipfelchen Land, das in den Fluss ragt, zum anderen Ufer, wo die Silhouette des Siebengebirges mit dem grauen Himmel verschwimmt und der spitze Kirchturm von Graurheindorf in die Wolken piekst.

Immer wieder vergleicht er, schaut auf das alte Bild. „Viel verändert hat sich in den 200 Jahren eigentlich nicht“, urteilt der Heimatkundler, „selbst heute ankern hier noch Schiffe.“

Elmar Scheuren, Leiter des Siebengebirgsmuseums in Königswinter, kennt das Bild aus dem Kölner Stadtmuseum gut, das ein französischer Zeichner um 1800 angefertigt hat und das den Bau eines riesigen Floßes zeigt. Holzplanken werden am Ufer behauen, Material lagert unter provisorischen Hüttendächern, Boote transportieren Bauteile zu einem großen Floß, auf dem Männer arbeiten und Wohnbaracken stehen.

Berichte der Lokalzeitungen aus dem späten 19. Jahrhundert belegen, dass in Mondorf Hölzer gelagert und Flöße gebaut wurden. Regelmäßig gingen die Gefährte hier vor Anker, „theils um Leute für die Weiterfahrt zu heuern, theils um Lebensmittel oder Bier einzukaufen“.

Blütezeit der Flößerei im 17. und 18. Jahrhundert

Dass der Hafen zur Blütezeit der Flößerei im 17. und 18. Jahrhundert auch eine so große Rolle gespielt hat, glaubt Scheuren eher nicht: „Mondorf wurde vermutlich als Ausweichplatz genutzt, wenn die anderen Floßbauplätze belegt waren.“

Denn um die so genannten Holländerflöße, schwimmende Städte von über 300 Meter Länge und 65 Meter Breite, aus den Einzelteilen zusammenzubauen, die vom Schwarzwald den Fluss heruntergeschickt wurden, brauchte es die passende Infrastruktur.

In Graurheindorf gab es zwar ein Sägewerk, über die Sieg könnten Hölzer zum Rheinufer transportiert worden sein, aber es brauchte auch andere Gewerke wie Nagelschmieden für die tausenden Riesennägel für den Floßbau. Solche Zulieferer saßen vor allem in Namedy bei Andernach.

Vier- bis fünfmal so groß wie die heutigen Binnenfrachtschiffe transportierten die zu voller Größe angewachsenen Holländerflöße Eichen- und Buchenstämme bis ins holländische Dordrecht, fünf Lagen übereinander. Auch Mühlsteine und Sandsteinblöcke fanden auf den Riesen Platz.

Kein Wunder, dass der Anblick eines solchen Kolosses mit bis zu 30 hölzernen Wohnbaracken, Ställen für Rinder und Geflügel und eigenem Schlachthaus, bei so manchem Maler wildromantischer Rheinlandschaften schon mal die Fantasie durchgehen ließ. Kilometerlang schlängeln sich auf vielen Bildern hölzerne Fantasiegebilde die Windungen des Flusses hinunter.

500 bis 600 Mann starke Besatzung

Was auch daran liegen mag, dass gerade das Bewältigen der vielen Kurven im Rheintal eine echte Kunst war: Bis zu fünf bewegliche Vorderteile, so genannte Knie, sorgten dafür, dass das Floß lenkbar war. Das erforderte enormen Kraftaufwand der 500 bis 600 Mann starken Besatzung, wie Jacob Sieger aus Königswinter weiß.

Das letzte Floß fuhr 1968

Große Mengen Holz wurden nach Holland für den Bau von Schiffen und Häusern geflößt. „Die ganze Erweiterung von Amsterdam steht auf Stämmen aus dem Schwarzwald“, weiß Jacob Sieger. Doch wer die begehrten Eichen und Buchen kaufen wollte, musste auch immer Nadelhölzer mit abnehmen: Daraus war die Schwimmschicht des Floßes.

In aufgestauten Zuflüssen des Rheins wurden die Floßteile gebaut. „War ein Teil fertig, wurde der Damm eingerissen und das Floß schoss auf einer riesigen Bugwelle los. Hatte es die Engpässe zwischen dem Binger Loch und Koblenz passiert, wurde es mit weiteren Bausteinen zu einem riesigen Floß mit beweglichen Vorder- und Seitenteilen zusammengebunden. Zehn bis 15 dieser Giganten bereisten den Rhein in den Sommermonaten.

Hunderte Flößer, Fleischer, Ruderknechte und Handwerker waren auf der schwimmenden Stadt beschäftigt, „raue Gesellen“, wie Sieger weiß. Oft gab es Prügeleien, „die Rädelsführer wurden vom fahrenden Floß aus auf einer einsamen Rheininsel ausgesetzt“. Von Holland mussten die Flößer zu Fuß zurück in den Schwarzwald laufen, nur die Floßherren fanden auf der Yacht Platz, die mit den wertvollen Ankern und Tauen zurück getreidelt wurde.

Im 19. und 20. Jahrhundert schrumpften die Riesen auf 100 Meter, immer mehr Schiffe und immer weniger Flöße fuhren auf dem Rhein – das letzte passierte Köln 1968.

Er hat sich mit der Technik der Riesenflöße beschäftigt, das maßstabsgetreue und bis ins kleinste Detail ausgestattete Modell im Kölner Stadtmuseum und dessen kleine Schwester im Siebengebirgsmuseum gebaut. „Jeweils sieben Ruderknechte bedienten 15 Meter lange Ruder, mit großen Winden wurden die Knie in die vom Steuermann befohlene Richtung geschwenkt.“

Waren die Windungen oder die Strömung besonders tückisch, wurden aus mit dem Floß verbundenen Booten Anker ausgeworfen und der Koloss so um die Kurve gezogen.

„Der Steuermann, der auf einem erhöhten Stuhl saß und die Kommandos gab, musste nicht nur die Kurve kennen, die direkt vor dem Floß lag“, beschreibt Scheuren, „er musste schon wissen, wie man in die dahinterliegende reingeht.“

Gute Steuermänner waren begehrt

Gute Steuermänner waren so begehrt, dass die Holzgesellschaften sie sogar die Wintermonate durchbezahlten. Jede Kurve, jedes Anlegen am Ufer waren ein Risiko; der Tiefgang von bis 2,40 Metern verwandelte das Floß in eine rasend schnell dahintreibende Wand aus Holz.

„Muss angelegt werden, so reißt oft der Strom die ganze Masse mit ihren hundert Ankern noch eine Strecke fort, dass die Taue brechen, die Kniee zersplittern, und Felsenstücke von ihrer Stelle gerückt werden, bis endlich der Vordertheil ans Land treibt, und sich dasselbe festlegt“, beschreibt es der Mainzer Historiker Niklas Voigt in seinen „Ansichten des Rheins“ von 1806.

Immer mal wieder missglückten solche Anlandungen – und dann war Eile geboten: Ein Boot, in manchen Fällen sogar ein berittener Bote, wurden geschickt, um vor dem herantreibenden Floß zu warnen. „Da musste alles Platz machen, die ankernden Schiffe mussten weg, die Strommühlen mussten raus aus dem Wasser, die Brücken mussten geöffnet werden“, erzählt Sieger. „Immer wieder gab es Unfälle mit Flößen.“

Ein Kölner Zeitungsartikel vom 1. Mai 1823 berichtet von einem großen Holzfloß, „welches gestern Abend bey Mondorf landen sollte, dessen Anstalten dazu jedoch misslungen waren“.

Um elf Uhr abends wurde die Stadt Köln von einem Boten gewarnt, die Pontonbrücke eilig geöffnet, das Ufer beleuchtet – und den Flößern im Vorbeiflug schnell noch 500 Taler abgeknöpft – schließlich waren sie aus dem Badischen und damit Ausländer. Zum Halten kam das Floß aber noch lange nicht, das gelang erst in Merkenich, um 2 Uhr nachts.

Anlanden eines Floßes in Mondorf war eine große Sache

Das Anlanden eines Floßes in Mondorf war eine große Sache, wie die Lokalzeitung noch 1893 schreibt: „Die Spezereihändler und Metzger machen dann gute Geschäfte“, die Mondorfer Brauerei Schlimgen, die zwischen 1875 und 1915 rund 30 Angestellte beschäftigte, schenkte „Flößer-Bier“ aus.

Auf den riesigen Holländerflößen gehörte Obergäriges sogar zur Verpflegung: Jedem Arbeiter standen fünf Liter Bier am Tag zu, ganze Jahrgänge wurden aufgekauft, Masse statt Klasse zählte. Wenn ein Brauer einen anderen beleidigen wollte, dann sagte er: „Du braust ja bloß Flößer-Bier...“