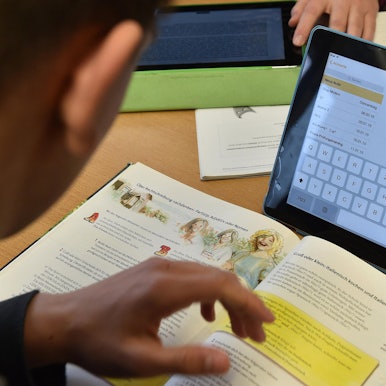

Bildungsforscher zum Halbjahr„Extensiver Handykonsum bedeutet ein Jahr Lernverlust“

Die Anforderungen an eine zeitgemäße Schulbildung haben sich auch durch die Erfahrungen in der Krise gewandelt.

Copyright: dpa

- Der Bildungsforscher Klaus Zierer hat im Lockdown das Buch geschrieben „Ein Jahr zum Vergessen“ und untersucht empirisch die Folgen der Pandemie an den Schulen und die Digitalisierung an Schulen.

- Er erklärt, was die Schulen im digitalen Unterricht falsch machen, warum der Lehrplan dringend entrümpelt werden muss und analoges Lesen auch Vorteile hat.

- Er erläutert die Folgen von extensivem Smartphonekonsum der Kinder zu Hause.

Das zweite Corona-Schuljahr ist zur Hälfte rum, es gibt Halbjahreszeugnisse. Sie haben im Sommer in ihrem Buch konstatiert „Ein Jahr zum Vergessen“. Ist in diesem Halbjahr alles besser geworden?Klaus Zierer: Die empirischen Daten belegen, dass die Bildungsungerechtigkeit noch einmal zugenommen hat. Studien zur Lernleistung zeigen, dass alle Schüler Federn gelassen haben. Aber besonders solche aus bildungsfernen Milieus. In den 60er Jahren war das katholische Mädchen vom Dorf Inbegriff des Bildungsverlierers. Heute ist es der Junge aus der Stadt mit Migrationshintergrund. Corona hat die Problematik massiv verschärft. Das gilt auch für die körperliche und psychosoziale Verfassung der Kinder.

Was müsste jetzt passieren, um die Defizite aufzufangen?

Wir müssten viel mehr Diagnosen stellen. So wie wir das Coronavirus massenhaft testen, müssten wir auch regelmäßig testen, wo die Kinder kognitiv und psychosozial stehen. Gerade jetzt müsste individuelle Förderung massiv in den Schulen verstärkt werden. Für regelmäßige kleine Tests könnte man die Digitalisierung gut nutzen. Wenn etwa die Bildungsverwaltung Programme zur Verfügung stellt, damit die Lehrerinnen und Lehrer durch Online-Tests entlastet werden, dann wird dem einzelnen Schüler im Anschluss ein auf ihn zugeschnittener Lernpfad zur Verfügung gestellt.

Es gibt Verlage, die so etwas anbieten. Hierbei geht es ausdrücklich nicht darum, aus den Tests eine Note zu generieren oder Druck zu erzeugen. Es ist eine Chance: Der Schüler erfährt, was er kann und was er als nächstes tun muss. Und der Lehrende erfährt, wie er ihn besser unterstützen kann.

Die Politik hat ja millionenschwere Aufholprogramme aufgelegt. Wenn man aber in die Schulen reinhört, ist das Problem, dass Vieles von externen Trägern freiwillig außerschulisch am Nachmittag nach dem Unterricht angeboten wird. Und viele von denen, die das am dringendsten brauchen, gehen nicht hin. Was läuft falsch?

Diese Aufholprogramme sind Augenwischerei und nicht vernünftig zu Ende gedacht. Statt außerschulischer Angebote hätte man Lehramtsstudierende in die Schulen reinholen müssen, um die individuelle Förderung vor Ort zu stärken. Das wäre zentral. Das hat man in der Pandemie völlig verpennt. Man hat sich darauf konzentriert, Geld zur Verfügung zu stellen und die Schulen zu virologischen Testzentren zu machen.

Corona hat die Schulen immens gefordert. Jetzt gibt es allenthalben den Druck, Lernlücken zu schließen und gleichzeitig den vollen Lehrplan abzuarbeiten. Das sorgt für ungemeinen Stress…

Stimmt: Das Lehrpersonal und viele Kinder sind überlastet. Die Lehrpläne waren schon vor Corona zu voll und setzen mehr auf Quantität als auf Qualität. Spätestens jetzt müssen sie dringend entrümpelt und neu gewichtet werden. Dann hätten wir mehr Zeit für Vertiefung und würden Druck aus dem System nehmen. Wir vermitteln viel zu viele Inhalte, die für die Kinder weder sinnvoll noch nützlich sind.

Klaus Zierer

Copyright: Universität Augsburg

Wann ist ein Lernstoff denn aus Sicht der Lernenden sinnvoll und wird dadurch auch mit Motivation gelernt?

Die wichtigsten Kriterien für Lernmotivation sind Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung. Beispiel für einen sinnvollen Lernstoff in diesem Zusammenhang ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Es kann nicht sein, dass ein Thema, das für die Zukunft der nachwachsenden Generation so wichtig ist, in der Schule nur als Präambellyrik vorkommt und die Kinder auf der Straße mehr darüber lernen als im Unterricht. Es ist auch deshalb so geeignet, weil es interdisziplinären Charakter hat. Ich kann in Mathe meinen CO2-Verbrauch berechnen und in Philosophie kann ich schauen, welche Werteentscheidungen daraus folgen.

Der Fokus liegt immer auf dem Thema Lernlücken. Dabei gibt es ja vor allem auch Lebenslücken und viele psychosoziale Defizite durch die Lockdowns…

Deswegen wäre bei einer Lehrplanreform ebenso wichtig, die wirklich wichtigen Fächer wie Kunst, Sport und Musik ins Zentrum zu rücken. In denen ich lerne zu kommunizieren, kooperativ und kreativ zu sein. Aber diese Fächer stehen am Rand und fallen als Erstes aus. Erst recht während Corona. Das sind aus empirischer und auch bildungsphilosophischer Sicht die Fächer, die im Hinblick auf Bildung die größten Effekte haben. Jetzt haben wir eine ganze Generation von Kindern, die nicht schwimmen können. Das sind Lebenslücken, die weitaus schwerer wirken als ein paar fachliche Lücken in Mathematik.

Klaus Zierer gilt als Hattie-Experte und untersuchte die Folgen der Corona-Pandemie

Klaus Zierer ist Professor für Pädagogik und Ordinarius an der Universität Augsburg. Der Bildungsforscher ist Mitherausgeber der deutschen Ausgabe der renommierten „Hattie-Studie“ mit dem Titel „Lernen sichtbar machen“ (Visible Learning). Dazu hatte der neuseeländische Forscher John Hattie in einer jahrzehntelangen Datensammlung die Einflussfaktoren für erfolgreiches Lernen herausgearbeitet. Zierer gilt im deutschsprachigen Raum als führender Hattie-Experte und entwickelt die Projekte und Metastudien „Visible Learning“ seit 2020 weiter. Er untersucht intensiv in seinen Studien die Digitalisierung des Unterrichts und nimmt Möglichkeiten und Grenzen in den Blick.

Buch zu den Folgen der Corona-Pandemie

In der Corona-Pandemie veröffentlichte er das Buch „Ein Jahr zum Vergessen – wie wir die drohende Bildungskatastrophe verhindern können“. Er nimmt die Folgen der Pandemie in den Blick und plädiert für eine Weiterentwicklung des Schulsystems entlang humanistischer Grundsätze und empirischer Forschungsergebnisse. Mittlerweile umfasst der Datensatz von Hattie und Zierer 1800 Metaanalysen und ist damit der größte Fundus der empirischen Bildungsforschung. John Hattie hatte mit der Veröffentlichung des ersten Teils 2013 Aufsehen erregt, da er mit seinen Metastudien empirisch belegte, dass der Kernfaktor für gutes Lernen weder Klassengröße noch Ausstattung, sondern vielmehr die Person des Lehrers und die gute Beziehung zwischen ihm und dem Schüler ist.

Die Pandemie hat den Schulen in Punkto Digitalisierung einen großen Schub versetzt. Wie fällt da in Ihren Studien die Bilanz aus?

Im Hinblick auf die Ausstattung in jedem Fall positiv. Aber eine Revolution des Unterrichts ist das noch nicht. Wir haben riesige Datensätze erhoben zum digitalen Unterricht. Und da kann man zusammenfassend sagen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Tablets sind noch keine Bildungsrevolution. Wir digitalisieren das ganze Bildungssystem durch, ohne empirische Evidenz zu beachten, was wirklich sinnvoll ist. Keine Frage: Digitale Medien haben großes Potenzial, den Unterricht zu verbessern. Vor allem in dem Unterricht, der ohnehin schon gut ist, wirken sie besonders gut. Aber einen schlechten Unterricht werden auch digitale Medien nicht verbessern. Das Problem ist außerdem, dass es viel unreflektierten Einsatz gibt und Fallstricke, die Lernen verhindern. Die muss man kennen.

Wo sehen Sie die Fallstricke?

Zum Beispiel machen viele Lehrer ohne Ende Powerpointpräsentationen, ohne darüber nachzudenken, ob das für die Schüler sinnvoll ist. Ich habe viel Unterricht mit Powerpoint erlebt, der war richtig schlechter Frontalunterricht. Genauso wie völlig unreflektiert gedruckte Bücher durch digitale Schulbücher ersetzt werden. Dabei wissen wir aus Forschungen, dass das Lesen von digitalen Texten bis heute dem Lesen von gedruckten Texten weit unterlegen ist. Der Grund ist, dass Menschen, die digital lesen, alles sehr viel schneller weiterwischen als sie es beim analogen Lesen machen. Das merken Menschen aber gar nicht. Also muss ich mit den Schülern Strategien entwickeln, wie ich auch am Tablet lerne, tiefergehend zu lesen.

Wenn ich das nicht übe, habe ich negative Effekte für das Leseverständnis. Vielleicht ist die Quintessenz, dass digitales Lesen sinnvoll sein kann, wenn es um kurze Informationsaufnahme geht oder um belletristische Texte. Aber wenn ich im Unterricht einen komplexen Text erlesen will, hat das Papier durchaus seinen Vorteil. Genau diese Reflektionsprozesse sind wichtig, um Herr über die Technik zu sein und sie finden an den Schulen noch viel zu wenig statt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Immer mehr Schüler lesen nicht nur im Unterricht auf dem Tablet, sie tippen auch auf der Tastatur und schreiben nicht mehr handschriftlich mit. Wie ist das zu bewerten?

Es gibt Studien, die untersucht haben, wie sich Digital Natives Unterrichtsinhalte besser merken können – wenn sie mitschreiben oder wenn sie mittippen. Das Ergebnis war eindeutig: Lernende können sich Unterrichtsinhalte deutlich besser merken, wenn sie mit dem Stift mitschreiben statt auf der Tastatur mittippen. Der Grund ist neurologisch: Weil sie weniger mitschreiben und dabei gleichzeitig schon Querverbindungen herstellen. Das heißt, der Stoff wird schon beim Schreiben verarbeitet.

Wo liegen denn die großen Chancen des digitalisierten Unterrichts?

Kern von gutem Unterricht, das hat die Hattie-Studie eindeutig erwiesen, sind eine gute Schüler-Lehrer-Beziehung und dass die Lerninhalte nützlich und motivierend für die Lernenden sind. Genau für diese beiden Bereiche ist die Digitalisierung eine Chance. Feedback ist für den einzelnen Schüler enorm wichtig. Das kann ich digital einfacher und regelmäßig geben und auch einholen und so die Beziehung stärken. Auch die Lernherausforderung kann ich durch digitale Hilfsmittel so anpassen, dass die Aufgaben nicht zu leicht und nicht zu schwer sind. Eine kluge regelmäßige digitale Diagnose mit Lernpfaden zeigt, wo die Stärken und Schwächen des Lernenden sind. So steigt automatisch die Lernmotivation. Dann machen digitale Medien Sinn.

Nicht nur die Klassenzimmer sind digitalisiert, sondern auch die Kinderzimmer. Der Smartphone-Konsum von Kindern hat sich in der Pandemie noch mal deutlich verstärkt. Was hat das für Folgen?

Wir haben Studien ausgewertet, die bei extensiver Smartphonenutzung Effekte von bis zu einem Jahr Lernverlust nachweisen. Von der psychosozialen und körperlichen Entwicklung ganz zu schweigen. Zusätzliches Problem ist, dass Kinder aus bildungsfernen Milieus noch viel stärker unter extensivem Medienkonsum und den Folgen wie geringer Aufmerksamkeitsspanne leiden. Das heißt, Smartphones sind ein weiterer Treiber für noch mehr Bildungsungerechtigkeit.

Wenn wir dieses Problem nicht in den Blick nehmen, beeinträchtigt das das Bildungsniveau unseres Landes und auch die Demokratiefähigkeit. China hat voriges Jahr verordnet , dass dort Kinder bis 18 Jahren nur noch drei Stunden die Woche Onlinespiele machen dürfen. Freitags, samstags und sonntags je eine Stunde. Die regulieren da brutal rein, weil sie die Probleme erkannt haben, die dadurch entstehen.

Das ist in Deutschland wohl keine angemessene Option. Was muss passieren, um Kindern Medienkompetenz zu vermitteln?

Schule muss Medienerziehung ganz nach vorne stellen. Wir müssen die Kinder stärken, Chancen der Technik zu nutzen und Risiken zu vermeiden. Damit sie wissen, wann sie digitale Medien nutzen und wann sie bestimmte digitale Medien bewusst nicht nutzen oder bewusst mal ausschalten. Schule und Elternhaus müssen hier eine Partnerschaft eingehen und kooperieren. Das beginnt damit, dass wir in Schulen mit den Eltern reflektieren müssen, wie regulieren wir Handykonsum zuhause und wie können wir gemeinsam an einem Strang ziehen, damit Kinder frühzeitig Medienmündigkeit erlangen.

Medienerziehung ist eine immens wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil Medien eben in alle gesellschaftlichen Bereiche wirken: Ins politische Leben, in die Art wie wir Nachrichten konsumieren und interagieren. Sie fängt übrigens bei der Vorbildfunktion an: Meine Kinder berichten täglich von Lehrern, die im Unterricht Whatsapp-Nachrichten schreiben und Kinder erleben Zuhause, dass Eltern am Esstisch das Handy nutzen.