Kölns historische Villa am Sachsenring erzählt von einer reichen, von Krieg und Krisen beeinflussten Vergangenheit.

Köln früher und heuteWie die Villa am Sachsenring vom Wandel der Zeit erzählt

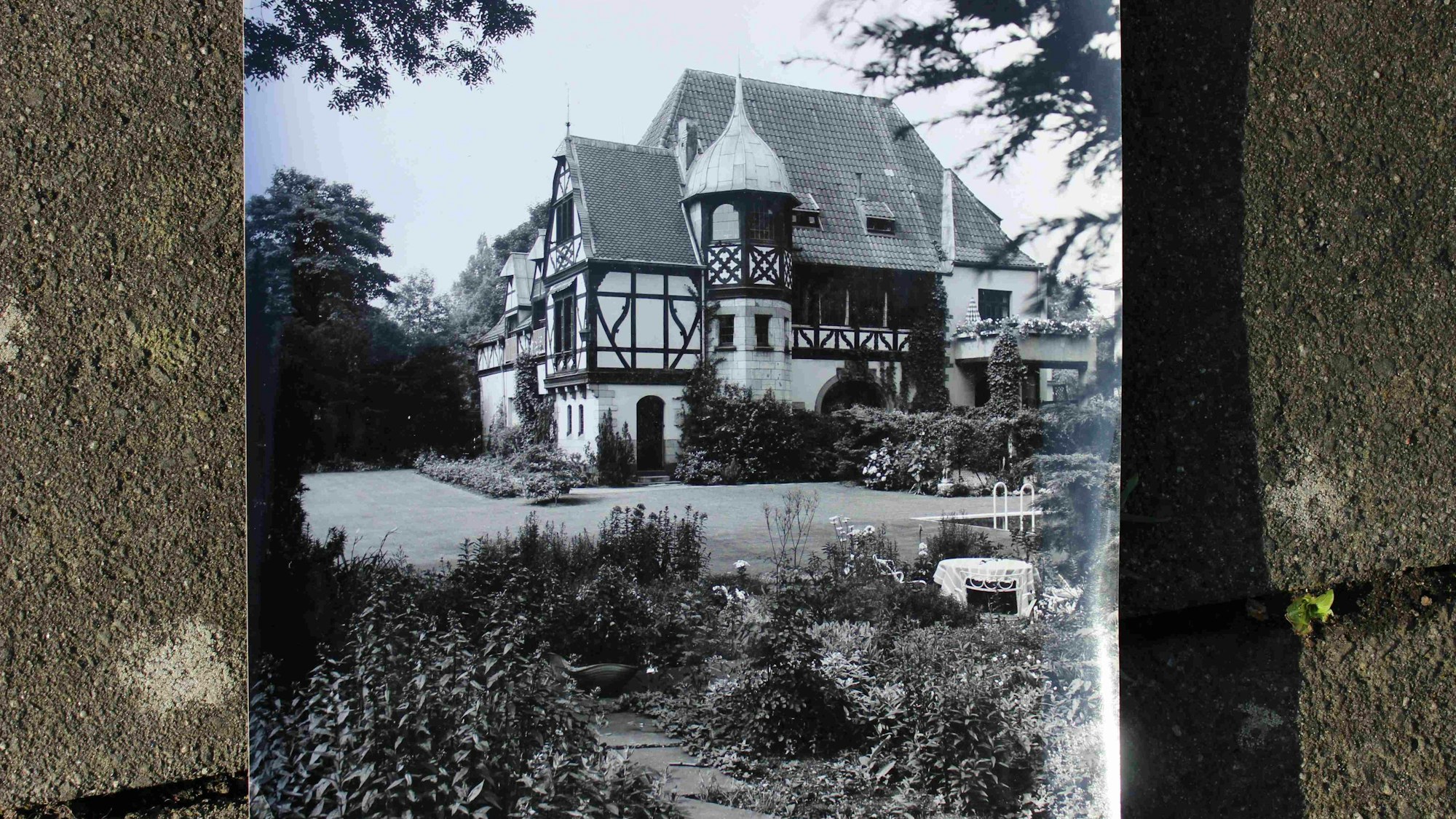

Die Villa von Ella und Arnold von Guilleaume entstand 1901 am Sachsenring 73, Foto von 1917.

Copyright: Alexander Schwaiger

Von der einstigen Pracht ist nur noch ein Schatten geblieben. Der Garten hinter dem romantischen Gebäude an der Lothringer Straße unweit der Ulrepforte ist zwar noch immer ein kleines Paradies inmitten der Großstadt. Doch im Laufe der Zeit wurde er immer mehr eingekesselt von hohen Wohn- und Bürogebäuden. Die Sonne will an diesem Morgen deshalb nicht so recht vordringen zu diesem Relikt großbürgerlichen Wohnens.

Ella von Guilleaume mit ihrer Enkelin Anfang der 1930er Jahr an ihrer Villa am Sachsenring.

Copyright: Familienarchiv von Guilleaume

Was der anthroposophische Tobiasverein heute für therapeutische Praxen und Ateliers nutzt, ließ das Unternehmer-Ehepaar Ella und Arnold von Guilleaume vor rund 130 Jahren als Kutscherhaus für ihre Pferde und das Personal bauen. Es war ein stattliches Stallgebäude, das Architekt Franz Brantzky im rheinischen Fachwerkstil entwarf – inklusive kleinem Innenhof, Familienwappen und malerischem Türmchen. Doch für die geplante Villa nebenan beauftragten Ella und Arnold lieber einen anderen: „Aber so malerisch Brantzky auch seine Fassade entwerfen konnte, für das Innere eines Wohnhauses schien er uns nach dieser Probe auf keinen Fall geeignet“, schrieb Ella von Guilleaume in den 1960-er Jahren in ihren Erinnerungen. Brantzky, der immerhin das Kunstgewerbemuseum am Hansaring entworfen hatte, war der Villa nicht würdig.

Etikette für die Familie wichtig

1890 hatte Ella Arnold geheiratet. Es war eine standesgemäße Ehe. Während Ella der Bankiersfamilie Deichmann entstammte, war Arnold der Sohn von Franz Carl Guilleaume, Inhaber der Firma „Felten & Guilleaume“. Nach Franz Carls Tod übernahm Arnold die Seil- und Kordelproduktion, die schon 1826 am Kartäuserwall gegründet worden war. Seine beiden Brüder kümmerten sich um das weitaus bedeutendere Kabel- und Drahtseilwerk in Mülheim mit tausenden Beschäftigten und weltweiten Aufträgen. „Meine Brüder haben die Rennpferde, und ich habe den Ackergaul“, soll Arnold gesagt haben.

Das Kutscherhaus an der Lothringer Straße vor den Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg.

Copyright: Familienarchiv von Guilleaume

Trotzdem ging es ihm nicht gerade schlecht. Nachdem das Kutscherhaus 1897 fertig war, sollte die Villa auf demselben Grundstück mit Ausrichtung zum Sachsenring entstehen. Als Franz Brantzky ausschied und auch ein Architektenwettbewerb nicht das erwünschte Ergebnis brachte, entschied man sich für Ernst von Ihne, kaiserlicher Hofarchitekt aus Berlin. „Es sind Formen der so genannten Deutschen Renaissance mit Motiven aus der Nürnberger Patrizierhaus-Architektur“, erläutert der frühere Kölner Stadtkonservator Ulrich Krings den eher konservativen Entwurf. Den damals brandaktuellen Jugendstil lehnten die Bauherren, ebenso wie Kaiser Wilhelm II., jedenfalls entschieden ab: „Er schien uns wie ein hypermodernes Kleid zu sein, das man im nächsten Jahr nicht mehr anziehen will“, schreibt Ella von Guilleaume.

Für Köln war die Familie halt sehr, sehr bedeutend

Stephan von Guilleaume ist der Ur-Enkel der 1972 mit fast 100 Jahren verstorbenen Patriarchin. Als Kind lernte er sie noch kennen, wenn sie zu Besuch in Süddeutschland war, wohin die Seilproduktion schon Ende der 1920-er Jahre verlegt worden war. „Sie war eine Institution, um sie scharrte sich die ganze Familie. Sie hatte etwas Adeliges, aber nichts Überhebliches.“ Die Etikette spielte trotzdem eine große Rolle. Schon Tage vor ihrem Besuch habe er den Handkuss üben müssen, erinnert sich der 64-Jährige, der sich heute um die Familiengeschichte kümmert.

Das herrschaftliche Interieur der Villa am Sachsenring. Bereits 1942 erlitt das Palais schwere Kriegsbeschädigungen.

Copyright: Familienarchiv von Guilleaume

In der mit Möbeln, Teppichen und Kunstwerken üppig bestückten Villa, die sich direkt gegenüber der Seilerei am Kartäuserwall befand, führte Ella ein strenges Regiment. Die Aufgaben für ihre Hausdiener, Haushälterinnen und Küchenmädchen schrieb sie auf Zettelchen, die sie bei ihren täglichen Rundgängen verteilte: „Dann konnten sie wenigstens nicht sagen: „Dat han ich jans vergesse“, oder „dat habe ich nich jehört“, wie sie sich in ihren Memoiren erinnerte. 1903 wurde das zwei Jahre zuvor fertiggestellte Palais groß gefeiert, 93 Gäste von Rang und Namen stellten sich am Sachsenring 73 ein. „Für Köln war die Familie halt sehr, sehr bedeutend“, sagt Stephan von Guilleaume. Äußerst wohlhabend, aber auch spendabel seien seine Vorfahren gewesen.

Nach dem Krieg kamen die Krisen

Glanz und Gloria hielten sich am Sachsenring 73 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. „Diese Jahre bedeuteten für die Patrizierfamilien und deren Lebenszuschnitt einen Höhepunkt“, heißt es in den Memoiren: „Man wetteiferte mit eleganten Festen, aber auch mit opferfreudigen Stiftungen für die Vaterstadt, für Museen, Wohltätigkeitsanstalten.“ 1908 war das Haus Ernich bei Unkelbach fertig, das die Guilleaumes mit ihren sechs Kindern als Sommerresidenz nutzten. Auch hierbei kam Architekt Ernst von Ihne zum Zug.

Das ehemalige Kutscherhaus an der Lothringer Straße gibt es heute noch und wird für Ateliers und Praxen genutzt.

Copyright: Alexander Schwaiger

Nach dem Krieg kam die Zeit der Krisen. Die Villa am Sachsenring wurde von englischen Offizieren beschlagnahmt, es folgten die Hyperinflation, eine kurze Rückkehr der alten Geselligkeit nach dem Abzug der Besatzer 1926, Ende der 1920-er Jahre dann aber auch der Börsencrash und schließlich der Aufstieg der Nationalsozialisten. Arnold starb am 21. Mai 1939, kurze Zeit später brachen die Nazis den Zweiten Weltkrieg vom Zaun.

Villa wurde in den 1950ern zum jetzigen Wohngebäude am Sachsenring

Das Palais erlitt bereits Mitte 1942 schwere Beschädigungen durch englischen Bombenbeschuss. Menschen kamen nicht zu Schaden. Doch das Gebäude und große Teile des wertvollen Inventars waren nicht mehr zu retten. „Die großen italienischen Steinkamine liegen zertrümmert im Schutt, unkenntlich zerborsten, die grünen Marmorumrahmungen der Türen zerfallen wie Staub, die schönen Decken, die geschnitzten Treppen, alles verbrannt“, notierte Ella anschließend in einem Brief: „Mein einziger Trost ist, dass Kinder und Enkel und die Hausleute unversehrt geblieben sind und dass der liebe Vater Arnold das nicht erleben musste.“

Durch modernere Wohn- und Geschäftshäuser hat das Grundstück am Sachsenring an Weite eingebüßt.

Copyright: Alexander Schwaiger

Arnolds Sohn Joachim ließ die Ruine abreißen und in den 1950-er Jahren das jetzige Wohngebäude am Sachsenring errichten. Das noch heute äußerst charmante Kutscherhaus, ebenfalls im Krieg teilweise stark beschädigt, stellte er wieder her und bewohnte es bis 1975. Doch komplett verschwunden ist auch die Villa nicht. Wer sich den „Neubau“ aus den 1950-er Jahren genauer anschaut, entdeckt an einem rückwärtig gelegenen flacheren Gebäude einen alten Erker. Außerdem seitlich ein zugemauertes Säulenportal mit Eulenfigur, das einst zur Bibliothek der Villa führte.

Alt und Neu wurden hier auf sonderbare Art vereint. So geschichtsträchtig, wie es Bauarbeiter vor einigen Jahren dachten, ist die architektonische Liaison freilich nicht. Bei Ausschachtungsarbeiten fiel ihnen das Portal auf und sie hielten es für die Überreste eines römischen Tempels.