Die Geschäftsführung der städtischen Klinken will die Häuser in Holweide und Riehl schließen und ihre Stationen verlegen. Ein Interview.

Krankenhaus-SchließungenChefs der Kölner Kliniken: „Es gibt jetzt ein Modell, das die Zukunft sichert“

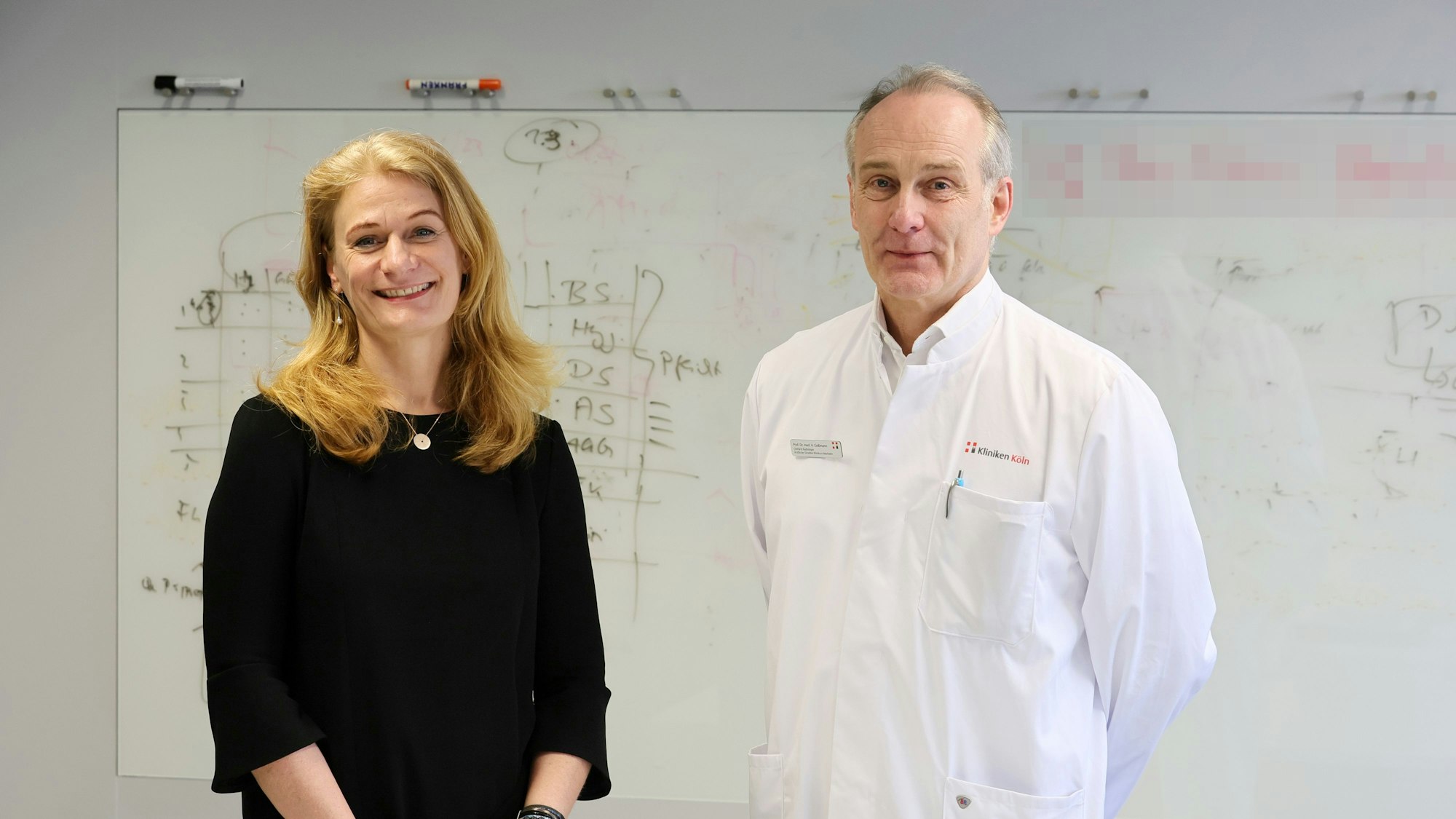

Sylvia Langer und Axel Goßmann wollen die städtischen Kliniken in Merheim bündeln.

Copyright: Herbert Bucco

Frau Langer, Herr Goßmann, Ihr Plan sieht vor, bei den städtischen Kliniken mehrere hundert Stellen abzubauen. Warum ist er für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ihrer Sicht dennoch das Beste?

Sylvia Langer: Bis 2031 fallen beim „Ein-Standort-Modell“ pro Jahr durchschnittlich 35 Stellen weg. Unsere Fluktuation ist heutzutage schon höher. Zudem wollen wir über die Strukturveränderungen bestimmte Bereiche zusammenlegen. Im gesamten Pflegebereich wollen wir aber nicht abbauen, im Gegenteil: Hier ist ein Aufbau neuer Stellen vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben, wenn wir das Modell umsetzen. Stattdessen schaffen wir neue, attraktive Stellen in der Pflege.

Wofür ist dann ein Abfindungsmodell hinterlegt?

Langer: Wir wollen Menschen, die ihr Arbeitsleben vielleicht früher beenden wollen, die Möglichkeit dazu bieten. Dafür soll es zum Beispiel Altersteilzeitmodelle geben. Wir werden diese Option nutzen, wenn einzelne Mitarbeiter in bestimmten Abteilungen darum bitten und dann individuell Gespräche führen.

Sieht die Belegschaft das Thema auch so entspannt?

Langer: Der Betriebsrat kennt die Zahlen und hat sich eindeutig für unser Modell ausgesprochen. Ich habe unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen, dass man dankbar ist, dass es jetzt ein Modell gibt, das eine Zukunft sicherstellt. Es gibt eher Verwirrung, wenn dieses Modell von einigen wieder infrage gestellt wird, diese jahrelange Diskussion will niemand von vorne anfangen.

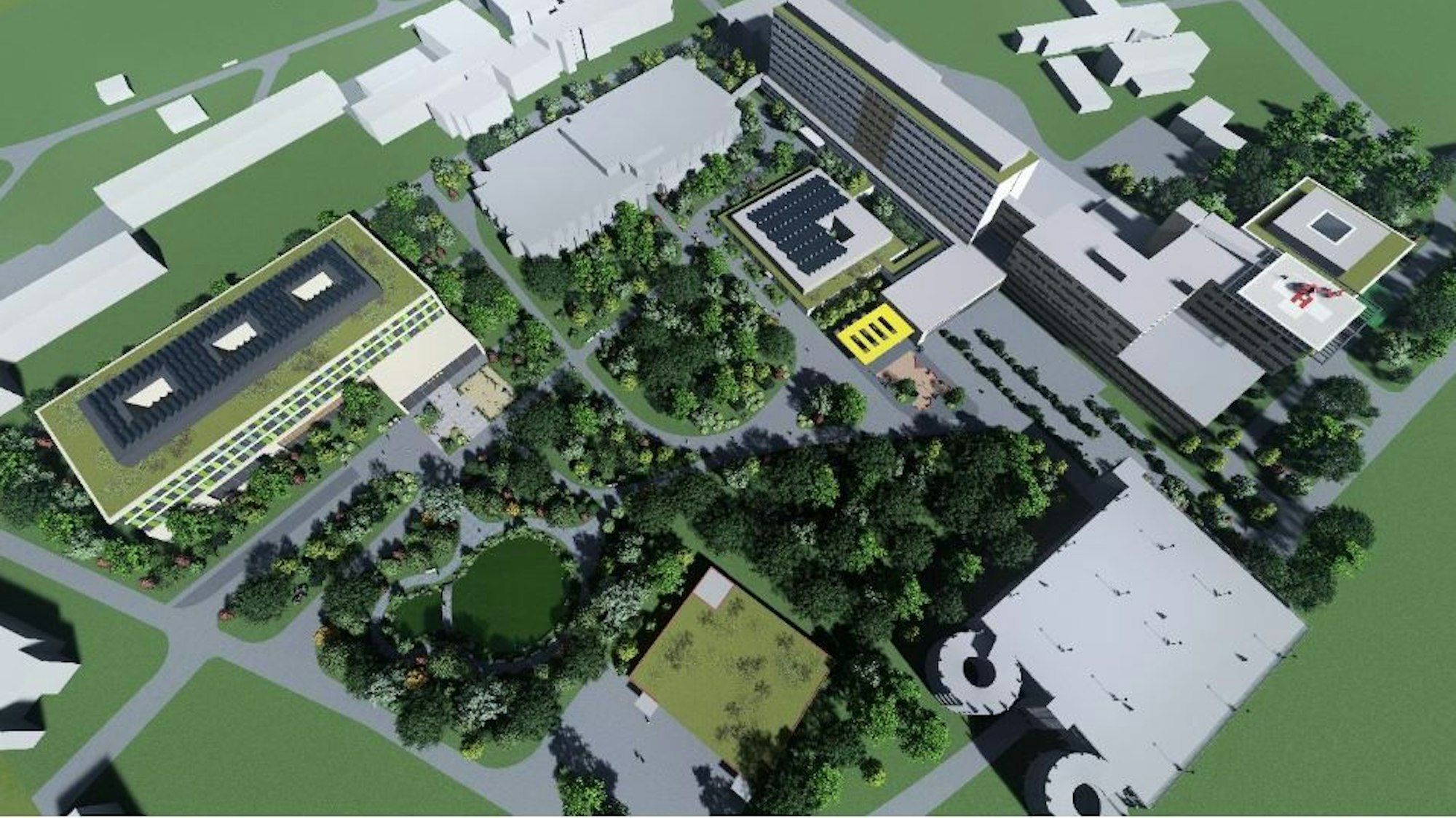

Vision: So könnte eine neue Kinderklinik mal aussehen.

Copyright: Visualisierung: Kliniken Stadt Köln

Doch es gibt zum Beispiel in Holweide auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz nicht an ein anderes Krankenhaus verlegen wollen.

Langer: In den nächsten Wochen werden wir mehrere Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Sicherlich wird es Argumente geben von Menschen, die wohnortnah arbeiten und das auch weiter tun wollen. Das ist ein berechtigtes Anliegen.

Axel Goßmann: Es geht um eine massive Umstrukturierung, da werden Sie nie eine hundertprozentige Schnittmenge haben und natürlich gibt es einzelne Mitarbeiter, die es gerne anders hätten. Das liegt in der Natur der Sache. Für viele stehen aber auch echte Verbesserungen in Aussicht, es gibt Ärzte, die täglich über den Rhein hin und herfahren, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Wir haben sehr viel Verkehr zwischen unseren drei Häusern, dieser würde bei einer Konzentration auf Merheim wegfallen.

Wenn wir nichts tun, müssen wir in drei Standorte investieren, was zu weiteren massiven Defiziten führt und uns langfristig nicht voranbringt.

Was gibt den Kölnerinnen und Kölnern denn die Sicherheit, dass die rund 800 Millionen Euro, die bis 2031 insgesamt ausgegeben werden sollen, gut investiert sind?

Langer: Wenn wir nichts tun, müssen wir in drei Standorte investieren, was zu weiteren massiven Defiziten führt und uns langfristig nicht voranbringt. Wir wollen nachhaltige Verbesserungen.

Ist eine mögliche Fusion mit der Uniklinik vom Tisch, wenn Ihr Modell beschlossen wird?

Langer: Nein, das Modell würde nicht gegen einen Klinikverbund sprechen.

Können Sie das Zögern verstehen, mit dem viele auf die mögliche Schließung zweier Krankenhäuser reagieren?

Goßmann: Ich möchte betonen, dass es nicht um eine Schließung geht. Es geht um eine Zentralisierung der Strukturen in Merheim, wir wollen die Stationen verlegen, nicht schließen. Die Kinderklinik in Riehl war bei der Eröffnung im Jahr 1963 eine visionäre Einrichtung, sie war hochmodern. Vor Jahrzehnten waren die städtischen Kliniken einzelne Häuser, die erst viel später in eine zentrale Trägerschaft überführt worden sind.

Jetzt sind wir in einer Zeit, in der die Zusammenlegung von Kliniken geboten ist, um Personal zu finden und die Behandlungsqualität zu verbessern. Andersherum würde niemand fordern, die einzelnen Kliniken der Uniklinik auf verschiedene Standorte zu verteilen, um mehr Krankenhausstandorte in Köln zu haben. Im Gegenteil: Die Uniklinik profitiert massiv von ihrer zentralen Struktur. Die städtischen Kliniken sind so, wie sie heute aufgestellt sind, nicht zeitgemäß.

Dennoch dürfte sich etwa die Versorgung von Kindern im Kölner Norden verschlechtern, wenn es die Kinderklinik auf der Amsterdamer Straße nicht mehr gibt.

Goßmann: Das stimmt so nicht ganz: Im rechtsrheinischen Norden verbessert sich die Versorgung, wenn es in Merheim eine Kinderklinik gibt. Im Linksrheinischen gibt es die Uniklinik mit einer sehr gut aufgestellten Kinderklinik.

Wir sind aufgefordert, die Kliniken medizinisch und wirtschaftlich zu verbessern. Eine Ein-Standort-Lösung ermöglicht beides.

Und linksrheinisch braucht es im Norden keine Kompensation der wegfallenden medizinischen Leistungen?

Goßmann: Wir sind Geschäftsführer der städtischen Kliniken, wir können die Krankenhauslandschaft der Stadt nicht nach freier Hand gestalten. Wir versuchen, die städtischen Kliniken zukunftsfähig zu machen.

Langer: Wir nehmen wahr, dass es vor Ort Menschen gibt, die mit unseren Plänen nicht zufrieden sind, weil sie gerne ein Krankenhaus vor der Tür hätten. Das kommt auch bei uns an.

Viele Menschen sind in Sorge darüber, dass es im gesamten Stadtbezirk Mülheim künftig kein Krankenhaus mehr geben soll. Ist diese Sorge nicht berechtigt?

Goßmann: Wir sind aufgefordert, die Kliniken medizinisch und wirtschaftlich zu verbessern. Eine Ein-Standort-Lösung ermöglicht beides. Die Urologie und die Geburtsklinik sind rechtsrheinisch in Holweide. Wer also in Merheim wohnt und diese Leistungen beanspruchen will, fährt nach Holweide. In dem Modell ist es andersherum.

Langer: Wir haben die Chance, die Versorgung langfristig sicherzustellen und uns im Wettbewerb um Pflegerinnen und Ärzte viel besser aufzustellen. Wir sind der Überzeugung, dass unser Modell hierfür die Perspektive ist.

An welchen Stellen sparen Sie denn konkret?

Goßmann: Wenn wir alles an einem Standort haben, können wir Durchleuchtungsgeräte, Mammographiegeräte und ganz sicher ein MRT-Gerät einsparen. Wir halten noch an allen drei Standorten Dialyse-Geräte vor. Bei der Zentralisierung reicht es, das an einem Ort zu machen. Auch Reinigung, Wartung und Instandhaltung sind mit Kosten verbunden. Wir betreiben ein Perinatalzentrum in Holweide und eine Kinderstation in Riehl. Wenn wir die zusammenlegen, können wir die Dienstpläne synchronisieren.

Zukunftsaussichten: So könnte der Maximalversorger in Merheim mal aussehen.

Copyright: Visualisierung: Kliniken Stadt Köln

Sollte man die Umstrukturierung nicht erst dann vornehmen, wenn man Konkretes über die Förderung durch Land und Bund weiß?

Langer: Im Management ist Nichtstun die schlechteste Option. Gesetzesänderungen und Reformen wird es immer geben.

Goßmann: Beim Krankenhausplan NRW sind wir bereits in der Umsetzung. Bei Lauterbachs Krankenhausreform sprechen wir von Visionen, hier soll im Januar 2024 ein Entwurf vorliegen. Ohne die Länder wird hier aber nicht viel passieren – wir sprechen also über ein, zwei oder drei Jahre, bis wir wirklich wissen, worum es geht. Stand jetzt haben wir einen strategischen Nachteil, weil wir unter unseren eigenen Krankenhäusern Kooperationsverträge abschließen müssen, die Uniklinik hat diesen Nachteil mit einem großen Standort nicht.

Würde der Erhalt von Holweide und Riehl – auch in verkleinerter Form – ihre Pläne grundlegend konterkarieren?

Goßmann: Wenn wir die Wirtschaftlichkeit optimieren wollen, wird es mit drei Standorten nicht funktionieren. Alles andere wäre ein neuer Auftrag.

Langer: Der zweite Aspekt ist, dass wir aufgrund des Fachkräftemangelns, der sich in den nächsten Jahren verschärfen wird, definitiv weiter personelle Probleme bekommen werden, wenn wir weiterhin für drei Standorte Pflegerinnen und Pfleger finden wollen.

Die ersten Umzüge sind für das zweite Halbjahr 2028 vorgesehen, das wirkt ganz schön ambitioniert. Wie realistisch ist das?

Langer: Das Modell ist auf insgesamt neun Jahre ausgelegt. Und wir reden ja nicht über einen kompletten Neubau, sondern wir reden über Erweiterungen und einen Neubau der Kinderklinik. Es gibt Beispiele, bei denen Häuser dieser Größenordnung in dieser Zeit gebaut worden sind. Es ist nicht unrealistisch, solche Projekte in der Zeit umzusetzen.

Goßmann: Das Modell geht davon aus, dass es jetzt losgeht, wenn der Rat am 16. Mai entscheidet. Je länger die Entscheidung dauert, desto mehr verschiebt sich die Umsetzung. Wir müssen ohnehin bauen, entweder an drei Standorten oder einem. Stellen Sie sich die Kernsanierung im laufenden Betrieb mit Patienten in den Krankenhäusern an drei Standorten vor. Ich glaube nicht, dass das schneller geht und weniger kostet. Aber ja, wir sind zum Beispiel auf eine schnelle Baugenehmigung angewiesen.

Wie merkt eigentlich der Patient konkret die Verbesserung der medizinischen Versorgung an einem Standort, die Sie ankündigen?

Goßmann: Konkret hatten wir diese Woche beispielsweise eine angemeldete Notfall-Drillingsgeburt. Bei Mehrlingsschwangerschaften werden oft sehr kleine Frühchen geboren, die manchmal nur 500 bis 700 Gramm wiegen – und das drei Mal. Bei drei so kleinen Neugeborenen brauchen Sie möglicherweise zur Betreuung drei Neonatologen, also Kinderärzte, die besonders auf Frühgeborene spezialisiert sind. Einer ist immer vor Ort in Holweide.

Bei der Drillingsgeburt müssen wir im Kinderkrankenhaus in Riehl anrufen und zwei Neonatologen ins Rechtsrheinische nach Holweide beordern. Wir wissen ja vorher nicht, ob es einem Kind schlecht geht oder allen dreien. Und Frühgeborene haben oft das Risiko einer Hirnblutung, dann müssten wir sie nach Merheim transportieren. Haben Sie aber einen beispielsweise einen Darmdurchbruch am Tag nach der Geburt, dann fahren wir die Kinder aus Holweide in die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße. An einem Standort wären künftig alle Expertinnen und Experten vor Ort verfügbar.

Die Grundstücke Holweide und an der Amsterdamer Straße sind dem Modell nach 124 Millionen Euro wert, ohne den Verkauf nähert sich das 1+0-Modell der Investition von einer Milliarde Euro. Können Sie sich vorstellen, dass die Kliniken die Grundstücke auch behalten?

Langer: Der Verkauf ist eine mögliche Option, aber letztlich entscheidet das der Stadtrat.

Grüne und SPD sprechen sich dafür aus, die Grundstücke zu halten.

Langer: Es gibt ja Ideen für Wohnraum für Pflegekräfte an den Standorten, das unterstützen wir maximal. Arbeitsnaher, bezahlbarer Wohnraum für Krankenhaus-Mitarbeitende wäre ein großer Standort-Vorteil.

Goßmann: Letztlich ist das eine finanzielle Entscheidung. Verkauft die Stadt die Grundstücke, ist es für ihren Haushalt günstig. Entwickelt sie die Grundstücke selbst, kostet es Geld, schafft aber möglicherweise einen Mehrwert für die Gesundheitsvorsorge in Köln.

Sie gehen nach der Umsetzung des Modells für das Jahr 2031 von einem Defizit von 2,5 Millionen Euro vor Steuern aus. Angesichts der immensen Investitionen: Ist es nicht auch möglich, zumindest kostendeckend oder sogar profitabel zu werden?

Langer: Die Erfahrung zeigt, dass neue Krankenhäuser mehr Patienten anziehen. Davon gehe ich in unserem Fall auch aus. Ausgeglichene Ergebnisse halte ich für möglich. In der Zukunft.