Kölner Pfleger in der Corona-KriseDie Angst ist sein ständiger Begleiter

Während Verwandte die Wohnungen von Alten meiden sollen, muss Jens Dieckmann täglich dort hinein.

Copyright: Martina Goyert

- Während Verwandte die Wohnungen von Alten meiden sollen, muss Jens Dieckmann täglich dort hinein. Als ambulanter Pfleger ist er für viele Patienten gerade der einzige menschliche Kontakt.

- Um seine Kunden zu schützen, schränkt er sein privates Leben extrem ein. Denn Abstand halten ist in seinem Beruf nicht möglich. Darum ist die Angst sein ständiger Begleiter.

- Einen Tag lang hat er uns mitgenommen – via Telefon.

Die Stadt ist noch verschlafener als sonst in diesen Tagen, kaum einer auf den Straßen, Vorhänge noch vor den Fenstern, da ruft Herr Dieckmann zum ersten Mal an. Es ist 6.29 Uhr, es ist ein Dienstag, irgendwann im April, irgendwann während der Corona-Pandemie, die die Wochen zusammengerührt hat, zu einem formlosen Klumpen Zeit.

Herr Dieckmann ist seit mehr als einer Stunde wach, um 5.20 Uhr grölt sein Wecker, zehn Minuten braucht er, um sich fertig zu machen, sagt er, sich die Arbeitskleidung anzuziehen, die er am Abend zuvor herauslegt. Wasser ins Gesicht und los. Mit dem Rad zum Bahnhof, abschließen, zum Gleis, Regionalexpress, acht Minuten Fahrt, wieder raus. Zu Fuß ins Büro. „Caritas-Zentrum Ehrenfeld“ steht rot und groß über dem Eingang. Darunter: „Für Köln“.

Dieckmann holt die Schlüssel aus dem Tresor. Liest das Übergabe-Protokoll auf dem Handy. Wenn jemand abgesagt oder Fieber hat oder über Nacht ins Krankenhaus musste, steht es dort drin. Heute steht da nichts dergleichen.

Dieckmann steigt ins Auto, weißer Kleinwagen, und fährt los. Festgelegte Route, er sagt dazu „Tour“. Sie führt entlang der Adressen von Menschen, die Dieckmann seine „Kunden“ nennt. Er ist Dienstleister, klar. Seit dem Ausbruch von Covid-19, aber wirkt Dieckmann eher wie ein Held. Ganze Nachbarschaften applaudieren für seine Kolleginnen und ihn, jeden Abend, um 21 Uhr. In den Nachrichten nennen Politiker seinen Job jetzt „systemrelevant“.

Dieckmann war in den vergangenen Wochen für viele der letzte direkte Sozialkontakt

Jens Dieckmann, 43, dunkles Haar, tiefe Stimme, ist ambulanter Altenpfleger. Während der Großteil der Gesellschaft im Home-Office sitzt, geschützt im ergonomischen Bürostuhl, besucht er Tag für Tag noch diejenigen, die sonst niemand besuchen soll: Die Alten, die Vorerkankten, diejenigen, die das größte Risiko tragen an dem Virus zu sterben. Er bringt ihnen Medikamente, wäscht sie, zieht ihnen die Kompressionsstrümpfe an. Für viele von ihnen war er in den vergangenen Wochen der letzte direkte Sozialkontakt.

Eigentlich macht Dieckmann im Moment gar nicht so viel anders als vor dem Ausbruch der Pandemie. Nur hat die plötzlich offengelegt, was lange übersehen wurde: Es sind Menschen in vermeintlich einfachen Berufen, die eine Gesellschaft zusammenhalten, wenn sich Katastrophen anbahnen.

Jens Dieckmann war in den vergangenen Wochen für viele der letzte direkte Sozialkontakt.

Copyright: Martina Goyert

Einen Tag lang hat sich Dieckmann bei seiner Arbeit begleiten lassen. Durch sein Telefon. Nach jedem Kundenbesuch hat er angerufen, erzählt, wie es gerade war, was passiert ist. Welche Ängste er nun hat, was ihm Hoffnung gibt. Seine Bedingung: Seine Kunden bleiben anonym.

6.29 Uhr. Frau S. ist noch jung, aber körperlich und geistig behindert, kann kaum etwas selbst erledigen. Dieckmann hat neue Flüssignahrung in ihre Ernährungssonde gefüllt. Das Telefonat dauert neun Minuten.

Morgen, Pfleger Dieckmann hier. Also die Tour heute, die ging jetzt schon aufregend los. Die Dame hatte nämlich letztens erst Verdacht auf Corona. Ein Kollege von mir hatte vor ein paar Tagen Fieber bei ihr festgestellt. Sie kam sofort ins Krankenhaus, auf die Isolierstation. Ich war kurz davor noch bei ihr. Natürlich mit Mundschutz und Handschuhen. Aber die Frau kann sich quasi nicht bewegen. Wie soll ich bei solchen Leuten einen Abstand von anderthalb Metern halten? Geht nicht. Mir war ziemlich schnell klar: Wenn sie es hat, habe ich es auch. Eigentlich hatte ich mir kaum Gedanken darum gemacht, wie das wäre, wenn mich ein Kunde ansteckt. Nur, wie ich verhindere, dass ich irgendwen anstecke. Als die Nachricht mit dem Verdacht kam, da hat mich das schon verfolgt, bis abends, bis ich eingeschlafen bin. Ich würde lügen, wenn ich sage: Das war keine Erleichterung, als die Diagnose negativ war. Auch als Frau S. wieder zu Hause war, bin ich noch komplett im Schutzanzug in die Wohnung. Ist im Moment Dienstvorschrift bei Kunden, die Fieber haben. Und ich sag’ mal so: Sicher ist sicher. Mittlerweile geht’s ihr besser. Ich trage neben der Maske zusätzlich eine Schutzbrille. Desinfiziere natürlich beim Rein- und Rausgehen meine Hände. Und lege ihr ein Zewa halb übers Gesicht, damit ich, wenn sie husten muss, nichts abbekomme.

Dieckmann muss weiter. Eigentlich hätte er noch eine Kundin auf derselben Straße. Normalerweise zieht er ihr die Kompressionsstrümpfe an. Vor wenigen Tagen aber flog die Frau aus dem System, weil die Kasse für den Dienst nicht mehr aufkommen will. Warum, weiß auch Dieckmann nicht. Passiert nicht so selten.

Die Kassen diktieren seine Arbeit in einer weiteren Hinsicht. Weil sie es sind, die die Kosten tragen, bestimmen sie auch, wie viel Zeit Dieckmann und seine Kollegen für eine Aufgabe zu brauchen haben. Medikamentengabe: Zwei Minuten. Die Caritas bekommt dafür einen Betrag von knapp neun Euro.

Die Menschen und die Nähe leiden

Viele in der Branche sind sich einig, dass diese sogenannten Vorgabezeiten oft viel zu knapp bemessen sind, dass die menschliche Nähe darunter leidet. Zwar arbeitet die Caritas im Vergleich zu privaten Pflegediensten nicht gewinnorientiert. Trödelt ein Pfleger allerdings konsequent, gefährdet er im schlimmsten Fall die Existenz seiner Einrichtung, weil am Ende Geld fehlt.

7.21 Uhr. Frau W. ist Mitte 70 und sitzt im Rollstuhl. Chronische obstruktive Lungenerkrankung und Multiple Sklerose. Dieckmann wäscht sie im Bett, leert ihren Blasenkatheter, macht einen neuen Beutel dran, hebt sie dann in den Rollstuhl. 15 Minuten Telefonat.

Wenn ich jemanden hochheben muss, geht das mit dem Mindestabstand natürlich auch nicht. Eigentlich, habe ich gerade im Auto gedacht, geht das bei fast keinem der Kunden. Höchstens bei denen, die nur ihre Medizin brauchen. Und, klar, meine Kunden sind alles Risikogruppe, sie sind entweder alt oder krank.

Mir war von Anfang an klar, dass ich für ihren Schutz verantwortlich bin. Deswegen habe ich meine privaten Kontakte total runtergeschraubt, nur meine Freundin und meine Arbeitskollegen kriegen mich noch zu Gesicht. Ist einfach meine Fürsorgepflicht. Als das Virus hier ausbrach, da waren die Bahnsteige trotzdem noch voll. An manchen Tagen habe ich morgens gedacht: Kannst du nicht machen, Jens, nicht, wenn so viele Leute da im Zug sind. Ich habe dann auf den nächsten gewartet.

Dieckmann, der abends gern Yoga macht und vor Corona montags immer tanzen gegangen ist, arbeitet seit 17 Jahren in seinem Beruf. Seit einem Jahr ist er bei der Caritas. Eigentlich, sagt er, wollte er Kaufmann werden. Aber die Pflege liegt in der Familie, die Mutter arbeitete schon im Altenheim. Er begleitete sie zu einer Schicht. Entschied sich für die Ausbildung. Liebt seitdem das, was er tut. Sagt er. Sagt aber auch, dass er manchmal auf das Gehalt seiner Freundin guckt, sie ist Software-Entwicklerin. Und dass ihm dann manchmal der Gedanke komme, den Beruf zu wechseln, um irgendwann ein bisschen mehr zu haben. 2546 Euro brutto im Monat verdienten Fachkräfte bei ambulanten Diensten 2017 im Schnitt. Sagen Zahlen der Bundesregierung.

Copyright: Tobias Hahn

Viele Kunden sagen Dieckmann in diesen Tagen, dass er viel zu wenig verdiene. Er antworte dann: Wenn Sie wollen, dass ich mehr Geld bekomme, dann müssen sie auch mehr Beiträge zahlen. Das wollen die meisten eher nicht.

8.58 Uhr. Dieckmann ist seit einer Stunde im Haus C., einem Altenzentrum. Hier leben seine Kunden in Seniorenwohnungen. Dieckmann klingelt sich durch die Etagen, erledigt kleinere und größere Dinge. Frau S. musste geduscht werden. Herr N. brauchte ein Glas Wasser und die Aufforderung, doch jetzt bitte seine Medizin zu nehmen. Auf demselben Gang wie Herr N. wohnt auch Frau T. Sie hat er gewaschen, ihr die Strümpfe angezogen und Medikamente verabreicht. Fünf Minuten Telefonat.

Bei den meisten Kunden gehe ich nur rein und raus, wirkliche Gespräche kommen selten zustande. Und gerade wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel fünf Tabletten bekommt, alle weiß, von einer vielleicht nur ein Viertel, von der anderen eine Halbe, da muss ich mich schon sehr konzentrieren. Dann will ich auch Ruhe haben.

Mit der Frau T. hatte ich gerade noch eine Viertelstunde Betreuungszeit. Darauf freue ich mich immer sehr. Wir trinken dann nett Kaffee, ich helfe mit den Briefen von der Versicherung, wir reden über dies und das. Heute haben wir gut gelacht, weil ich ihr erzählt habe, dass ich im Moment Kalorien zähle. Frau T. meinte dann, ihr Sohn mache das auch, er passe sonst nicht mehr in seinen Motorradanzug. Vor ein paar Tagen war der wohl erst hier. Ging nicht anders. Sie hatte ihr Handy versehentlich in den Flugmodus geschaltet. Der Sohn musste es wieder richtig einstellen, damit sie weiterhin telefonieren können.

Ich glaube, diese ganze Technik überfordert viele alte Menschen. Aber sie ist gerade jetzt auch oft die einzige Möglichkeit. Meine eigene Großmutter ist vor kurzem erst ins Altenheim gekommen. Die hatten dort direkt einen Coronafall. Deswegen saß sie nur isoliert auf ihrem Zimmer, hat sich sehr einsam gefühlt. Ich habe hin und her überlegt, was ich dagegen machen kann. Vielleicht einen Laptop organisieren, der immer an ist und auf dem sie nur einen Knopf drücken muss, um Videoanrufe anzunehmen? Ich muss mich da echt mal drum kümmern.

Ende April hat die Bundesregierung eine Bonuszahlung für Pfleger beschlossen. Jeder von ihnen soll Anspruch auf 1000 Euro haben, manche Länder stocken den Betrag um weitere 500 Euro auf. Eine Belohnung für die harte Arbeit in der Krise.

Nur waren Dieckmann und seine Kollegen auch schon vor Corona an der Belastungsgrenze.

Das könnte Sie auch interessieren:

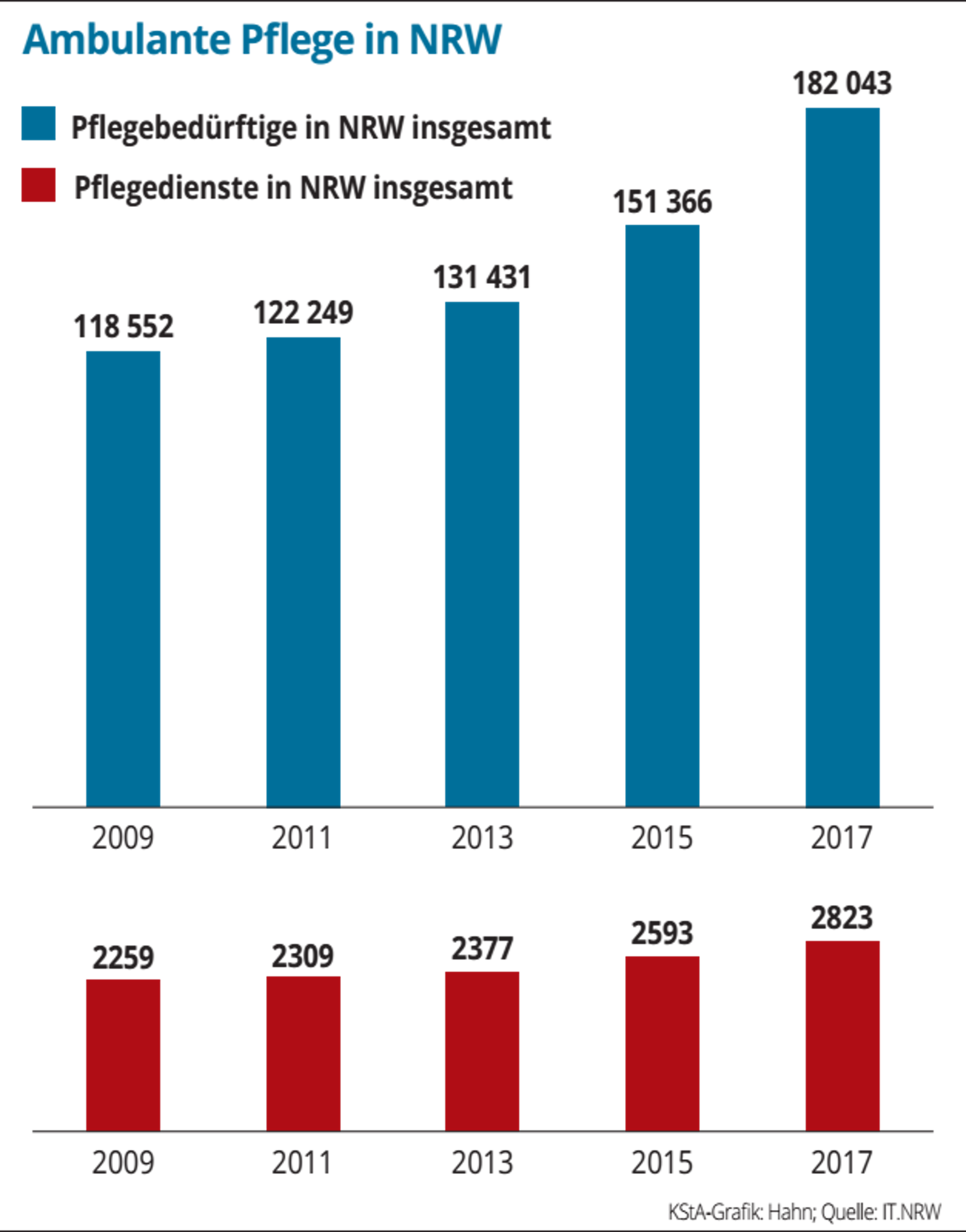

Mehr als 180000 Menschen sind allein in NRW auf die Hilfe von ambulanten Pflegern angewiesen. Innerhalb von acht Jahren hat sich die Zahl fast um 70000 Fälle erhöht. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Die Gesellschaft wird im Durchschnitt älter. Weniger Familien pflegen ihre Angehörigen zu Hause. Viele Senioren wollen bis zuletzt ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen.

Gleichzeitig fehlt seit Jahren Fachpersonal. In NRW müssen deswegen in über 40 Prozent der ambulanten Pflegedienste mittlerweile Patientenanfragen abgelehnt werden. Der Beruf des Altenpflegers hat ein schlechtes Image. Unterbezahlt und anstrengend soll er sein. Seit Jahren wird in den Talkshows über den „Pflegenotstand“ debattiert, darüber, wie man den Berufsstand ansprechender gestalten könnte. Für eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung brauchte es dennoch erst eine Pandemie. Dieckmanns Chefin formuliert es in einem späteren Telefonat so: „Mit der Pflege ist es wie mit der Leverkusener Brücke. Es ist bekannt, dass sie irgendwann kaputt gehen wird. Jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Aber keiner tut was.“

10.16 Uhr. Dieckmann ist immer noch am Haus C. Fünf weiter Kunden hat er versorgt. Er hat dem Ehepaar D. ihre Medizin übergeben. Er war bei Frau E., die immer ins Wohnzimmer verschwindet, solange bis Dieckmann ihre Medikamente abgelegt hat und wieder geht. Bei Herrn O., der ihn angehustet hat, als Dieckmann gerade seine Beine wusch. Bei Frau U., die zwei Mal täglich mit ihrer Tochter telefoniert, sonst niemanden mehr hat und nun ein bisschen froh zu sein scheint, dass ihre Toilette kaputt ist. Weil dann der Hausmeister kommt und sie mit jemandem länger plauschen kann. Und beim Ehepaar P. 15 Minuten Telefonat.

Ich habe Frau P. gewaschen, die Kompressionsstrümpfe angezogen. Ihr Mann hat mir währenddessen erzählt, sie hätten so einen kleinen, sehr alten Hund, der heute zum Tierarzt müsse. Ich habe gefragt: Wie kommt der Hund denn zum Tierarzt? Ich weiß, dass deren Tochter manchmal noch vorbeikommt, aber im Moment betritt sie die Wohnung nicht mehr, sondern bleibt auf Abstand. Herr P. sagte dann, er fahre selbst. Mit dem Auto. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Der ist bestimmt über 80, der Rücken ist total gekrümmt. Ich habe ihm letztens schon gesagt, dass es mit Corona im Moment echt gefährlich für ihn ist, nach draußen zugehen. Da wollte er zum Zahnarzt. Hat er nicht eingesehen. Vielleicht bin ich trocken geworden, aber viele Menschen sind einfach beratungsresistent. In den vergangenen Wochen haben mir andere Kunden schon versucht zu erzählen, ihr Besuch beim Friseur oder bei der Fußpflege sei jetzt überlebensnotwendig. Wenn ich da nach zwei, drei Mal gut gemeintem Rat merke: Da stößt du auf Granit, Jens, dann denke ich: Komm, lass mal. Ich habe am Tag so viele Gespräche, da muss ich filtern, was ich länger im Kopf behalte und was nicht. Sonst komme ich nicht mehr zu Ruhe.

Dieckmann sagt, er fand es toll, dass in den vergangenen Wochen die Menschen applaudiert haben. Sich bedankten, für das, was er da tut. Auch, wenn der Dank erst aus der Not heraus geboren werden musste. War doch irgendwie klar, sagt Diekmann, dass die Leute erst erkennen, wie wichtig du bist, ob du nun an der Kasse sitzt, Lkw fährst oder eben Alte pflegst, wenn plötzlich selbst einfache Arbeit nicht mehr selbst verständlich ist. Er hoffe nur, dass sie das nicht wieder vergessen, nur weil jetzt alle Geschäfte wieder offen sind.

Copyright: Martina Goyert

11.07 Uhr. Frau V. will sich nicht duschen und nicht waschen, sie fühlt sich müde und antriebslos. Dieckmann kennt sie erst seit vier Besuchen. Eigentlich soll er ihr heute nur die Medikamente geben. 11 Minuten Telefonat.

Ich habe erst gestern ihren Blutdruck gemessen, da war der viel zu niedrig. Heute war er besser. Aber das Essen von gestern stand noch da, eine Waffel und ein paar Weintrauben. Quasi nicht angerührt. Sie trinkt auch nichts. Weil sie Schmerzen in den Handgelenken hat, sagt sie, und kein Wasser aufmachen kann. Ich habe ihr jetzt zwei 1,5-Liter-Flaschen geöffnet und in Gläser abgefüllt. Hoffentlich hilft das. Ich werde im Büro noch mal Bescheid geben, dass wir das Gespräch zu den Angehörigen suchen. Die braucht auf jeden Fall eine intensivere Betreuung als die paar Minuten am Tag.

12.51 Uhr. Dieckmann war gerade bei seinem letzten Kunden. Herr L. wohnt mit seinem Sohn zusammen. Als Dieckmann hineinkam, stand benutztes Geschirr herum, der Boden war dreckig. Sechs Minuten Telefonat.

Das sah schon wild aus. Aber nun gut, ich bin kein Psychologe und kein Sozialarbeiter. Mit sowas muss ich mich arrangieren. Ich habe kurz mit dem Sohn gesprochen, habe versucht anklingen zu lassen, dass es auch für sowas Hilfe bei uns gibt. Also wenn man überfordert ist mit dem Haushalt. Der hat aber total abgeblockt. Ist seine Entscheidung. Ich habe ja immer nur die Momentaufnahme.

Dieckmann fährt zurück ins Büro. Noch ein bisschen Schreibkram machen, sagt er. Das Übliche. Der Tag heute aber sei doch besonders gewesen. Warum das? Besonders entspannt, sagt Dieckmann, lacht. Und legt auf.