Annette und Charlotte Esser beleuchten mit der Ausstellung „Zeitspuren“ das Wirken der Kölner Werkschulen über acht Jahrzehnte.

VernissageAusstellung erinnert an Künstler und Kunst der Kölner Werkschulen

Annette und Charlotte Esser (v.l.) neben dem Bild ihres Vaters Georg, daneben dessen Maler Klaus Tanner, daneben Dirk Schmitt mit zwei seiner Porträts.

Copyright: Susanne Esch

Der Mann arbeitet selbstvergessen nach vorne gesackt, mit dem Pinsel auf der Leinwand, in der sienna- und blaugetünchten Atelieratmosphäre, für die Ewigkeit. Das Gemälde des Kölner Künstlers Klaus Tenner zeigt nicht nur einen Moment im Leben seines verstorbenen Kollegen Georg Esser, sondern viel mehr, dessen lebenslange Hingabe für die Malerei. Tenner ist Realist, ein Beobachter und Darsteller der Lebenswirklichkeit samt ihrem doppelten Boden.

Wie Esser selbst hat er an den legendären Kölner Werkschulen am Ubierring Malerei studiert, die über Generationen Spuren in der Kölner Kunstszene hinterlassen haben. Sie werden jetzt in der Ausstellung „Zeitspuren“ sichtbar gemacht, die am Freitag, 11. April um 19 Uhr in der Kunsthalle Lindenthal eröffnet. Charlotte und Annette Esser, Töchter von Georg Esser, haben die große Werkschau initiiert.

Kontakte zu anderen Künstlererben

Die Idee dazu entstand bei einer ersten Ausstellung vor fünf Jahren, bei der sie nach dem Tod ihres Vaters seine Werke präsentierten. Dabei knüpften sie Kontakte zu anderen Erben verstorbener Werkschüler sowie zu lebenden Absolventen, darunter Tenner und dessen Künstlerfreund Dirk Schmitt. Neben Bildern der beiden und von Esser sind in der Ausstellung auch Werke von Wolfgang Wallner, Elfriede Fulda, Karl Marx und Hans Rolf Maria Koller zu sehen. Die Bilder und Skulpturen eint das Figürliche und Gegenständliche.

Der 1928 geborene Georg Esser gehörte nach dem Krieg zu den ersten Studierenden der Kölner Werkschulen. Konrad Adenauer hatte der von den Nazis zur „Meisterschule des Deutschen Handwerks“ degradierten Kunstgewerbeschule den neuen Namen verpasst, orientiert am Leitbild von Gropius „Bauhaus“, das Kunst und Handwerk zusammenführte.

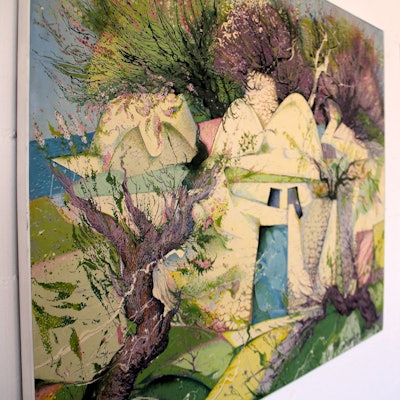

Öl auf Leinwand, ein Gemälde von Georg Esser

Copyright: Esser

Die Abstraktion galt als liberal, weltoffen und international

Nachdem der Nationalsozialismus der angeblich „entarteten“ modernen Kunst in Deutschland den Garaus gemacht hatte und die Kunstszene langsam wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachte, wehte in ihr ein anderer Wind, der aus New York kam, nicht mehr aus Paris. Esser, Anhänger der französischen Fauvisten und ihres farbig leuchtenden Blicks auf die Welt, der am liebsten bei Henri Matisse studiert hätte, fand auf dem Kunstmarkt der 60er-Jahre, zwischen Pop-Art und Abstraktion, keinen Platz für sich.

Dirk Schmitt schildert die damalige Situation der deutschen Kunstszene: „Die Abstraktion galt als liberal, weltoffen und international.“ Die Kunst war auf diese Weise politisch, ein Gegenentwurf zum sozialistischen Realismus. Das Figürliche hatte auf dem Markt keine Daseinsberechtigung mehr. Esser zog sich zurück, malte aber sein Leben lang.

Figürliche Maler bildeten den Künstlersonderbund

Nach dem Mauerfall wechselte der Wind wieder. „Ostkünstler kamen in den Westen“, erzählt Schmitt, „und fanden ebenfalls keinen Platz auf dem westlichen Kunstmarkt mit seiner abstrakten Malerei.“ Sie schlossen sich allerdings mit figürlichen Malern aus dem Westen zusammen zum Künstlersonderbund, zu dem auch Klaus Tenner und Dirk Schmitt gehören, und machten sich gemeinsam für den Realismus der Gegenwart stark.

Schmitt, der als Teil der Kritzelköpp auch Karnevalswagen für den Rosenmontagzug entwirft, sieht einen Zusammenhang zwischen realistischer Malerei und der Ausbildung an den Kölner Werkschulen. „Wenn man realistisch malt, muss man ein technisches Know-how haben“, sagt er. Das künstlerische Handwerk spielte an den Kölner Werkschulen, wo freie und angewandte Kunst, Ateliers und Werkstätten zu Hause waren, stets eine große Rolle.

Das künstlerische Erbe der Stadt

Leider wurde sie in den 1993 abgewickelt. Charlotte Esser nennt die Hintergründe: „Die Kölner Werkschulen wurden von der Politik in NRW zugunsten der Kunsthochschulen in Düsseldorf und Münster geschlossen“, sagt sie. Dann wurde die Kunsthochschule für Medien und die International School of Design gegründet. Die „Freie Kunst“ habe man in Köln aufgegeben. Mit ihrer Ausstellung möchten die Töchter Essers auf das künstlerische Erbe der Stadt aufmerksam machen – und auf seine Spuren. Dirk Schmitt trägt auf seine Weise seinen Teil dazu bei. Er erinnert mit seinen Porträts auch an Größen der Werkschulen, beispielsweise den ehemaligen Professor Dieter Kraemer, bei dem er und Tenner figürliche Malerei studierten.

Die Ausstellung Zeitspuren ist bis zum 4. Mai in der Kunsthalle Lindenthal, zu sehen, und zwar samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie mittwochabends von 19 bis 21 Uhr. Am Osterwochenende ist sie nur am Montag geöffnet. Dann findet von 15 bis 19 Uhr ein Zeichenworkshop statt. Der Eintritt ist frei.