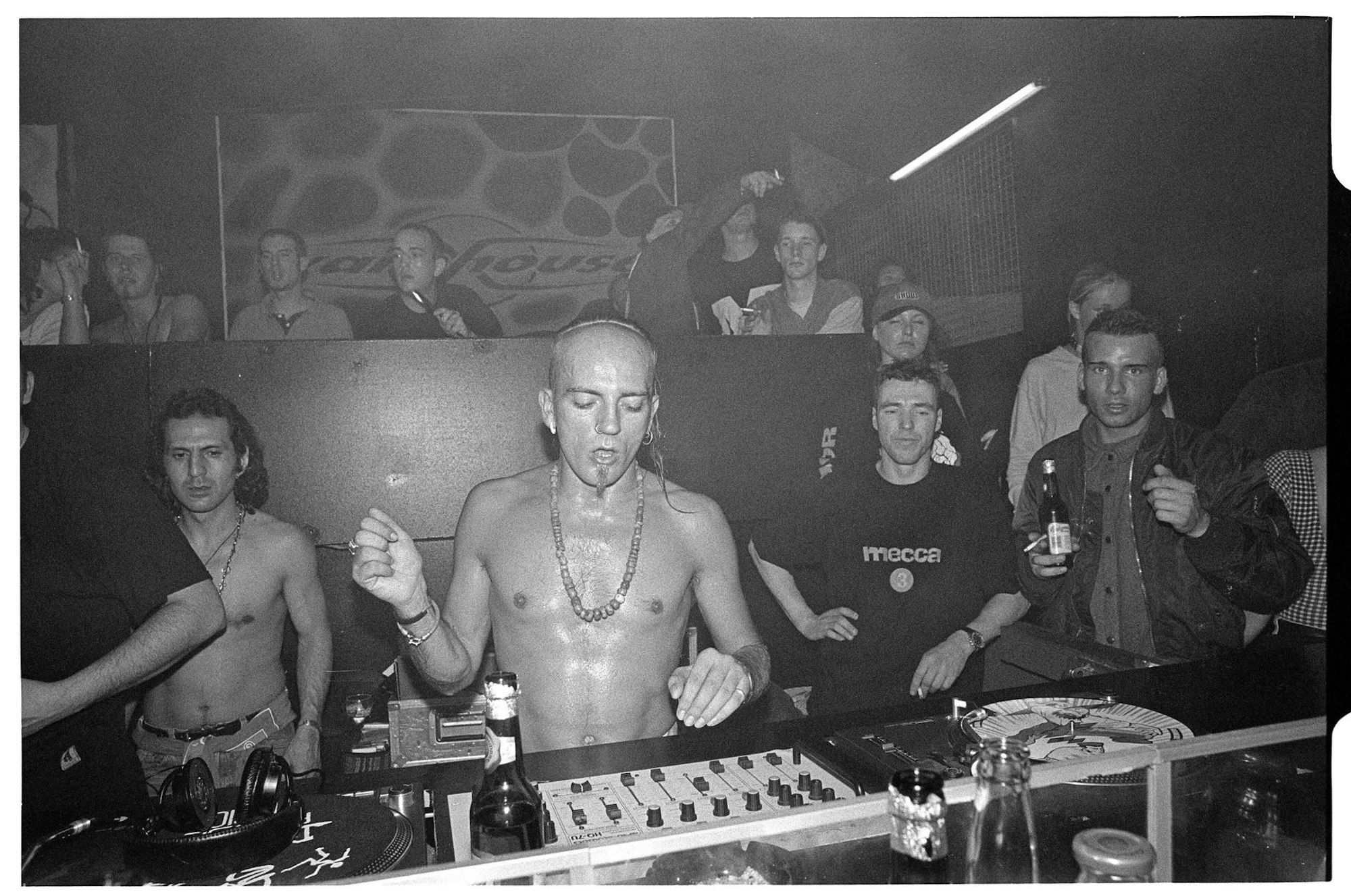

Kölner Techno-Club Warehouse„Wir waren den Behörden ein Dorn im Auge“

Yener Kisla hat vor 30 Jahren den Club Warehouse in Köln eröffnet, heute lebt es als Partyreihe fort.

Copyright: Michael Bause

- Yener Kisla gründete 1991 den Warehouse Club, der in Bickendorf eröffnete. 2005 zog er dann auf das Werftgelände nach Deutz, wo sich heute der Club Bootshaus befindet.

- Ein Gespräch über die Anfänge des Techno in Köln und 30 Jahre Warehouse.

Köln – Herr Kisla, 30 Jahre Warehouse schreit nach einer Jubiläums-Sause. Wann findet die Feier und erste Warehouse-Party nach der Corona-Pause denn statt?

Kisla: Mir fehlt gerade die Planungssicherheit. Ich würde zwar gerne, aber es soll nicht halbherzig sein. Ich will unbedacht feiern, ohne diese ganzen Regulierungen. 2G, 3G… Ich komme ehrlich gesagt nicht in Stimmung. Eher würde ich es auf nächstes Jahr verschieben und dafür drei Abende hintereinander feiern.

Wie würde die Party denn aussehen?

Die Idee war, dass wir vier oder fünf Clubs anmieten und einen Eintritt nehmen. Wir wollten eine Warehouse-Box produzieren mit Erinnerungen aus den 90ern. Das sollte die Eintrittskarte sein: Mit einer CD, einer Musikkassette, klassischem Aufkleber, ein Warehouse-Würfel. Die Leute wollen eine Art Verbindung.

Die Anfänge des Clubs Warehouse in Köln-Bickendorf

Für was stand das Warehouse, mit dem sich die Leute verbinden wollen? Wie war das am Anfang im Jahr 1990/91?

Ich konnte sieben Tage die Woche aufmachen, der Laden war immer voll. Wir haben „Acid“ (Unterkategorie von Techno, Anm. d. Red.) gespielt, und wurden zunächst ausgelacht. Zu dem Zeitpunkt gab es hier nirgendwo anders elektronische Musik.

Wie sind Sie denn in den frühen Neunzigern auf die Musikrichtung gestoßen?

Ich war in England auf einer Veranstaltung, in einem „warehouse“, einer Lagerhalle. Da habe ich zum ersten Mal Acid gehört, diese Musik mit quietschenden Geräuschen und fand das unglaublich. In Deutschland gab es kaum was, bis ich in Bensberg die Reihe „Space Club“ gefunden habe. Zu der Zeit war ich in der Wilhelm-Mauser-Straße in Bickendorf in einem Objekt Hausmeister. Es gab dort Proberäume und einen Rockschuppen, der nicht lief. Ich habe den Raum dann für private Veranstaltungen vermietet und den Mann aus Bensberg gefragt, ob wir nicht die Party in Köln machen sollen. Es wurde immer größer. Die Leute haben erst gar nicht verstanden, was wir da eigentlich gemacht haben.

Nennen Sie mal ein Beispiel.

Wir hatten teure DJs, aber das hat man früher nicht so gesehen. Heute hält man einfach die App „Shazam“ davor und die sagt dir dann den Namen. Früher musste ich mir den Namen und die Telefax-Nummer aufschreiben – es war richtige Recherche. Jeff Mills zum Beispiel (US-Amerikanischer Techno-DJ) wollte ich unbedingt haben. Ich bin zur Post gegangen, weil ich kein eigenes Faxgerät hatte. Irgendwann kam ein Brief zurück, die Verhandlungen haben länger gedauert… Der Flug war meistens teurer als die Gage: 800 Mark kostete der Flug und 300 der DJ. Jeff Mills kostet mittlerweile bestimmt über 50.000 Euro.

Heute ein Star: Der deutsche Techno-DJ Sven Väth.

Copyright: Vallery Kloupert

Inwieweit hat das Warehouse die Szene beeinflusst?

Wir waren überall mit dabei. Wir waren Mitveranstalter der „Mayday“ (jährliche Veranstaltung elektronischer Tanzmusik seit 1991, Anm. d. Red.), waren bei der ersten Loveparade in Berlin mit involviert. Da hieß es „Yener, komm vorbei, bring ein paar Kölner mit“, dann bin ich mit 200 Leuten hingefahren.1992 fand die zweite und einzige Mayday in Köln statt, damals habe ich die Eissporthalle angemietet, es kamen 14.000 Leute. Auf Großveranstaltungen, wo diese Musik gespielt wurde, waren auch wir. In NRW waren wir ein Antrieb, denn hier kannte uns jeder.

Mittlerweile ist elektronische Musik keine kulturelle Nische mehr, sondern omnipräsent.

Ja, es gibt keinen Club, in dem keine elektronische Musik gespielt wird.

Finden Sie das gut?

Ich sehe das als Bestätigung. Techno ist endlich als Kulturgut anerkannt worden, was es für mich von Anfang an war. Diese Szene ist für mich die beste, hier gibt es keine Aggressionen. Als Frau auf einer Techno-Veranstaltung wird man nicht angebaggert, auf einer RnB-Party wird man eher blöd angequatscht. Im Warehouse standen Stars und Sternchen Schlange, aber das war mir egal, viel wichtiger war, dass die Leute die Musik gut fanden. Damals kam jedes Wochenende eine damals 62-Jährige Frau in Glitzerklamotten zu uns. Irgendwann habe ich ihr Geld dafür angeboten, dass sie hier tanzt. Ich fragte sie, warum sie eigentlich kommt und sie meinte: Das ist der einzige Laden, in dem es ganz egal ist, wie alt du bist, wie du angezogen bist, ob du nackig bist. Wenn ein schwules Pärchen in der Ecke rumknutscht, war es für uns nichts Besonderes oder wenn ein Paar in der Ecke miteinander schläft. Hier gab es diese Zwänge nicht.

Razzia im Warehouse: 1994 musste der Club schließen

Der Laden traf einen Nerv: Der Techno befand sich in seiner Blüte. Dann kam aber der erste Einschnitt in der Geschichte des „Warehouse“ – 1994 gab es eine Razzia im Laden, danach war erst einmal Schluss.

Ordnungsamt und die Polizei kamen und haben im Laden Drogen gefunden, die Leute haben die nicht bei sich behalten, sondern auf den Boden geschmissen. Ich dachte, nach der Kontrolle würde es einfach weitergehen. Heutzutage könnte man wahrscheinlich jeden Laden nach wenigen Minuten schließen, wenn‘s um Drogenkonsum geht. Damals waren wir aber den Behörden ein Dorn im Auge, Paradiesvögel, wir hätten 365 Tage im Jahr öffnen können. Sommerloch? Da hätten wir gelacht. Als der Laden zu blieb, habe ich erst realisiert, was passiert war. Damals wollte ich in der Nähe des ehemaligen Undergrounds (ehem. Club in Ehrenfeld, Anm. d. Red.) mit dem „Warehouse“ umziehen, wir waren schon beim Umbau.

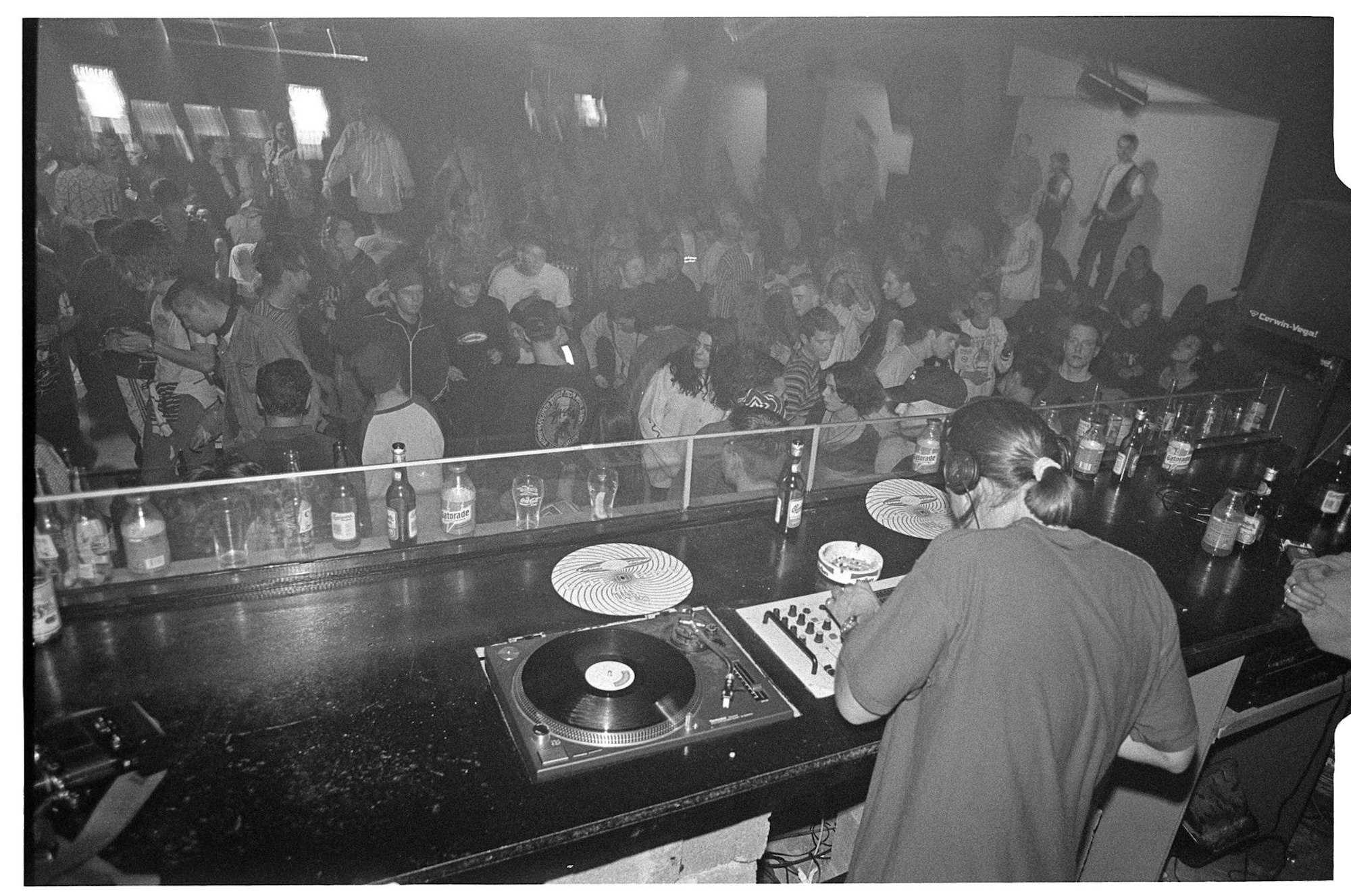

Zwei Jahre später ging es dann auf die andere Rheinseite nach Deutz, wo heute der Club „Bootshaus“ ist. Wie kam es dazu?

Ich wollte etwas, wo man richtig Radau machen kann und niemanden stört. Irgendwann erzählte mir mein Lieferant von einer alten leerstehenden Halle in Deutz. Auf die andere Rheinseite wollte ich erst gar nicht. Der hat mich aber drei Wochen lang genervt, dann sind wir hingefahren. Dann war es wie beim Einkaufen: Man sieht das Kleid und dann gibt es nur noch das, egal was du mir sonst zeigst. Ich hatte direkt eine Vision. Die Halle stand noch leer: Es waren Eisenbahnschienen drin und sehr viel Stahl, dort wurden früher ja Schiffsschrauben gedreht. Dann haben wir es umgebaut und geöffnet. Eine super Zeit.

Zur Person und zum Warehouse

Yener Kisla ist 55 Jahre alt und wurde in der Türkei geboren. Seit 1970 lebt er in Köln. In dem Gebäude, wo das Warehouse Anfang der Neunzigerjahre eröffnete, war er Hausmeister. Derzeit betreibt er drei Corona-Teststationen und eine Firma, die sich auf 3D-Druck spezialisiert hat.

Das Warehouse wurde 1990/91 in der Wilhelm-Mauser-Straße in Bickendorf gegründet. Gerade zu den Anfängen gehörte es zu den führenden Techno-Clubs in Köln, in dem DJs auflegten, die für die noch junge Musikbewegung bedeutend waren. Der Club hatte eine hohe Strahlkraft innerhalb Deutschlands, die bis zu den Beneluxländern reichte. (gam)

2005 haben Sie es abgegeben. Warum?

In dem Zeitraum bin ich Papa geworden. Nach 20 Jahren wollte ich auch mal was Normales machen, das hat zwar nicht ganz funktioniert, aber eine Zeit lang habe ich mit den Partys Pause gemacht und ich hatte einen Partner, der das dann später unter „Bootshaus“ weitergeleitet hat. Der hat es dann irgendwann verkauft an Fabian Thylmann, dem heutigen Inhaber des Bootshaus. Die Jungs heute machen das super.

Unterschied zum Kölner Club Bootshaus

Was ist der Unterschied vom heutigen Bootshaus zum Warehouse?

Die spielen auch elektronische Musik, mit dem Unterschied, dass nun EDM (Electronic Dance Music, Anm. d. Red.) mehr im Vordergrund ist, was nicht so mein Fall ist wie zum Beispiel DJ Steve Aoki. Minimalistischer Techno, Deep House – das mag ich, aber EDM ist nicht meine Welt. Wir hatten auch Szenengrößen wie Carl Cox (britischer Techno-DJ, weltbester DJ 1997 laut Magazin DJ Mag), Laurent Garnier (französischer DJ) – das sind die Acts, die wir groß gemacht haben. Aber David Guetta zum Beispiel, das würde nicht zu Warehouse passen.

DJ Laurent Garnier im Warehouse Club Köln

Copyright: Valery Kloubert

Wieso nicht?

Da würden mich alle fragen, ob ich jetzt nur Kommerz mache. Diese EDM-DJs haben alle ihre USB-Sticks und ihr fertiges, synchrones Ein-Stunden-Set und alles, was die machen, weil die wissen, welches Stückt kommt, ist die Arme heben. Unsere DJs habe Platten-Cases, stellen die hin, tragen sie wieder raus. Die EDM-Leute legen mit Laptop auf. Das ist total easy, man kann die Geschwindigkeiten vorher einstellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das „Warehouse“ war 2005 mit dem Auszug aus dem heutigen Bootshaus nicht vorbei, es lebt als Partyreihe fort. Wird man da nicht nostalgisch und will wieder eine Heimstätte?

Ich finde, ich habe alles richtig so gemacht. Irgendwann soll die Warehouse-Party aber wieder an einem Ort stattfinden, es ist ein Club in Planung. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Hat die Pandemie Sie nicht entmutigt, Clubpläne zu schmieden?

Nein, gar nicht. Das Beste, was ich kann ist nun einmal die Gastronomie und deswegen werde ich da weiter machen. Einen Club aufzumachen, das kann nicht jeder. Immer wenn ich mit jemanden über das neue Projekt spreche, fällt mir etwas neues ein. Es geht um das Erlebnis. Wenn man früher auf die Clubtoilette bei uns ging, waren das nicht einfach nur Toiletten, sondern die sahen aus wie ein Urwald, weil ich da überall Äste und Blätter hingeklebt habe. Es braucht einfach so verrückte Ideen.