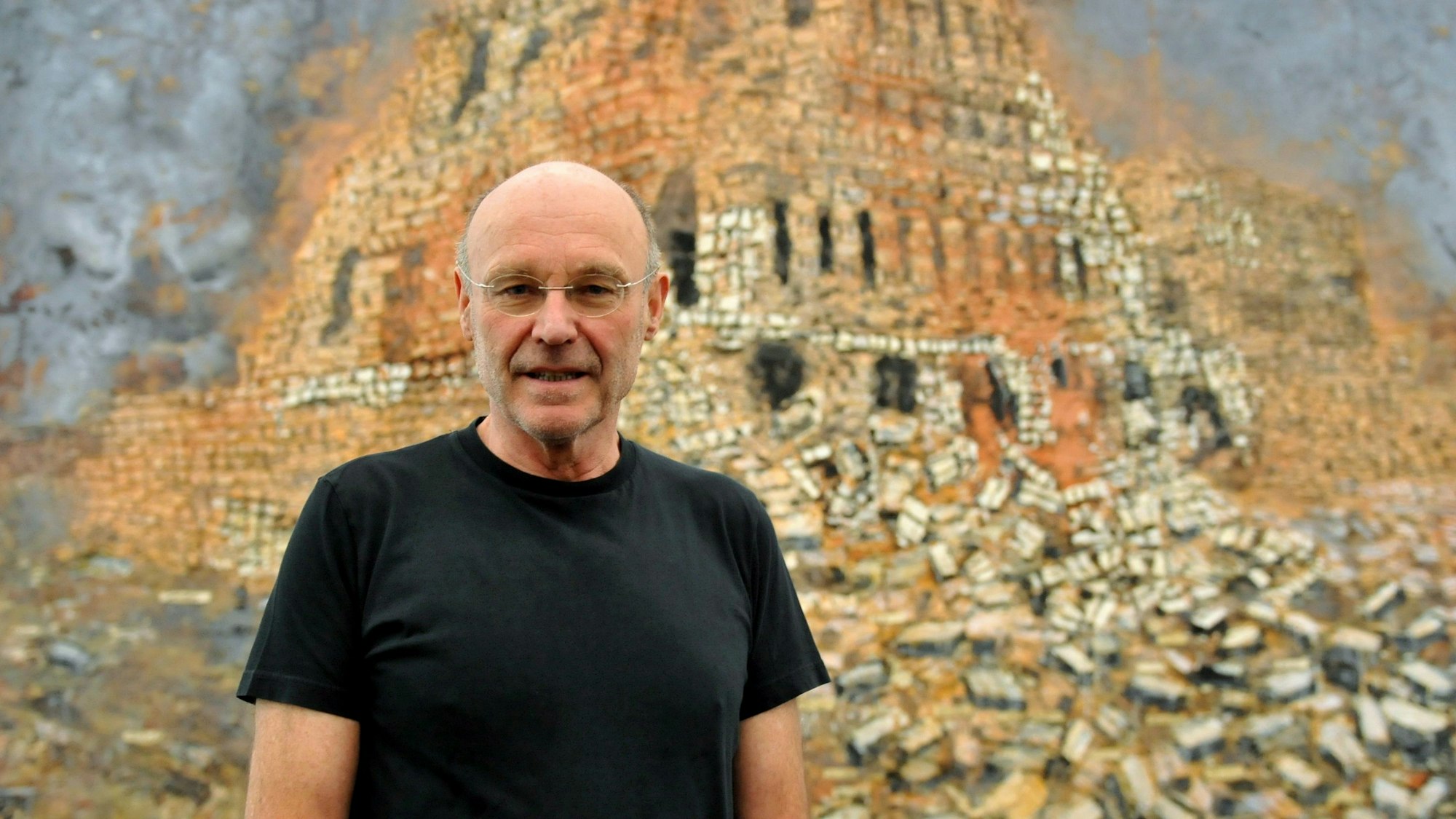

Anselm Kiefer, einer der bekanntesten und umstrittensten deutschen Künstler weltweit, wird 80 Jahre alt. Eine Würdigung.

Anselm KieferWieso er die deutsche Kunstwelt in Verlegenheit stürzte

Der Künstler Anselm Kiefer wird 80 Jahre alt.

Copyright: Rolf Haid / dpa

Es ist nicht das schlechteste Zeichen, wenn ein Künstler das Publikum auch nach Jahrzehnten noch immer in entschiedene Bewunderer und Gegner teilt. Zu Anselm Kiefers „Malerei der verbrannten Erde“ haben die wenigsten eine lauwarme Meinung, was auch erstaunlich wäre bei einem Mann, der seine Karriere damit begann, in den alten Kniebundhosen und Stiefeln seines Vaters mit zum Hitlergruß erhobenem Arm vor der Kamera zu posieren. Er habe am eigenen Leib erleben wollen, so Kiefer, wie es sich anfühle, die Welt zu unterwerfen.

Die 18 Fotos dieser Aktion signierte er sie beinahe wie Urlaubsdias: „Anselm Kiefer – Zwischen Sommer und Herbst 1969 habe ich die Schweiz, Frankreich und Italien besetzt. Ein paar Fotos.“ Aber es war offensichtlich, dass Kiefer Welten von der blutigen Raserei der Hitlerjahre trennen. Einsam steht der Sohn in weiten Landschaften, in denen sich jedes heroische Gefühl verliert.

Seine Ölgemälde reichert Kiefer mit Sand, Stroh, Asche oder Haaren an

Um 1970 nutzte Kiefer die Fotografien seiner „Besetzungen“ als Vorlagen für „Heroische Sinnbilder“ in Öl und Kreide. Auf diesen Gemälden erhielt der einsame Hitlergrüßer Gesellschaft durch ins Bild montierte Heldenfiguren, die teilweise wie ein marmorner Alptraum über seinem Kopf hängen. Auch das Künstlerbuch „Ausbrennen des Landkreises Buchen“, für das Kiefer Landschaftsfotografien zerschnitt und anschließend verkohlte, lässt bereits den Stil erahnen, für den er heute weltberühmt ist.

Seine monumentalen Ölgemälde reichert Kiefer mit Materialien wie Sand, Stroh, Asche oder Haaren an, Schriftzüge verweisen auf Figuren und Ereignisse der deutschen Geschichte, die stets an den traumatischen Erfahrungen des „Dritten Reichs“ gespiegelt sind. Kiefers wichtigste Bilderserien gehen zur germanischen Hermannsschlacht zurück oder „übersetzen“ die Gedichte Paul Celans in die Sprache der Malerei.

Zwei Besucherinnen vor dem wandhohen Gemälde „Für Paul Celan: Aschenblume“ von Anselm Kiefer im Centre Pompidou

Copyright: dpa

Als Anselm Kiefer vielen in seiner Heimat noch als zweifelhafter Provokateur galt, wurde er in den USA bereits als einer der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit gefeiert. Sammler und Kritiker entdeckten im raunenden Pathos der Kiefer’schen Großformate etwas im Grunde Unvorstellbares: eine dem Gedenken an den Holocaust angemessene Ästhetik. Seine Popularität reichte bis nach Hollywood, wo sich Sylvester Stallone dann allerdings beschwerte, dass seine Kiefer-Leinwand „haaren“, also Stroh verlieren würde.

Die deutschen Zweifler stürzten diese Auslandserfolge bereits Mitte der 1980er Jahre in Verlegenheit. Ähnlich wie dem deutschen Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg wurde Kiefer hierzulande Mystizismus und eine unreflektierte Faszination für das Grauen nachgesagt. Und tatsächlich kommt man bei Kiefer um diese Frage nicht herum: Beruht sein weltweites Ansehen auch darauf, dass er geradezu mustergültig das Klischee des deutschen Künstlers erfüllt?

Mittlerweile hat sich Kiefer einen eigenen Themenpark geschaffen

Der Kunsthistoriker Hans Belting sieht in Kiefers Erfolg eine mehr oder weniger unvermeidliche Nachwirkung kultureller Traditionen. Seit Nietzsche den Künstler zur Leitfigur einer Umwertung aller Werte stilisierte, so Belting, gebe es im deutschen Kulturleben das Rollenfach des vom expressiven Kunstwollen angetriebenen Malers, der einerseits Opfer der Geschichte ist und uns zugleich von dieser erlösen soll. Am Ende traut derjenige, der Antworten auf die „deutsche Frage“ sucht, diese am ehesten einem Künstler zu, der besonders deutsch erscheint.

Mittlerweile hat sich Kiefer in seiner französischen Wahlheimat Barjac einen eigenen Themenpark geschaffen, eine telegene Mischung aus Atelier und Freilichtmuseum, mit frisch errichteten Ruinen im Abendlicht. In Wim Wenders‘ Dokumentarfilm „Anselm“ sieht man den Künstler auf dem Fahrrad durch eine gigantische Fabrikhalle seines Anwesens fahren. Wie Gulliver im Land der Riesen kurvt er um monumentale Leinwände und Skulpturen und macht schließlich an einer Steilwand mit Schubladen Halt, die mutmaßlich all die Materialien enthält, die Kiefer für seine mythomanischen Werke braucht. In einer anderen Szene des Films ist er mit einem Flammenwerfer bewaffnet und zündelt an neuen Werken.

Solche Bilder passen zu einem Künstler, dessen Arbeit in jeder Hinsicht das Normalmaß übertrifft und dessen Werk sich die meisten Menschen mit einer Mischung aus Andacht und Ehrfurcht nähern. Für seine Bewunderer gleicht Kiefer einem modernen Atlas, der die deutsche Schuld, das Menschheitsverbrechen des Holocaust, stellvertretend für eine in Verleugnung lebende Gesellschaft auf seinen Schultern trägt. An diesem Samstag wird er 80 Jahre alt.