Ausstellung zum „Simplicissimus“Satire war in Deutschland schon immer gefährlich

Die Rotte Dogge, das Wappentier des Simplicissimus, entworfen 1896

Copyright: Käthe-Kollwitz-Museum

Köln – Zu ihren besten Zeiten brachte die rote Bulldogge des Satiremagazins „Simplicissimus“ das deutsche Kaiserreich in Wallung. Die gezeichnete Majestätsbeleidigung gehörte praktisch zum Geschäftsmodell, und auch sonst pinkelte der Höllenhund mit den gesprengten Ketten den wilhelminischen Autoritäten gerne ans Bein. Die Folge waren Klagen, Prozesse und Verbote und auf dem Höhepunkt der „Palästina-Affäre“ sogar Gefängnishaft und ins Exil getriebene Redakteure. Ein linkes Kampfblatt war der „Simplicissimus“ freilich nie. Sein Publikum fand er im bürgerlichen Milieu.

Erfolge feierte der „Simplicissimus“ schon in der Kaiserzeit

Heute kennt man den „Simplicissimus“ vor allem wegen Zeichnern wie Thomas Theodor Heine, Karl Arnold und Olaf Gulbransson. Ihre scharf geschnittenen Spottfiguren dürfen in keinem Bildband zur deutschen Geschichte fehlen, und auch Käthe Kollwitz steuerte einige Motive bei. Allerdings war die große Grafikerin für den „Simplicissimus“ nicht unter die Zyniker gegangen. Sie ergriff wie gewohnt Partei für die Armen und Verzweifelten – die eher befremdlich wirkenden Titel setzten andere unter ihre Bilder.

Dieses historische Erbe des „Simplicissimus“ ist so erdrückend, dass sich die wenigsten Menschen seiner Geschichte in der Bonner Republik erinnern dürften. Im Jahr 1954 begründete Olaf Iversen die 1944 eingestellte Zeitschrift neu und fand bis 1967 in den restaurativen Tendenzen der Bundesrepublik eine dankbare Quelle für politische Satire. Auch das Wappentier, die rote Bulldogge, kam erneut zu Ehren, erreichte aber nicht mehr die alte Bissigkeit.

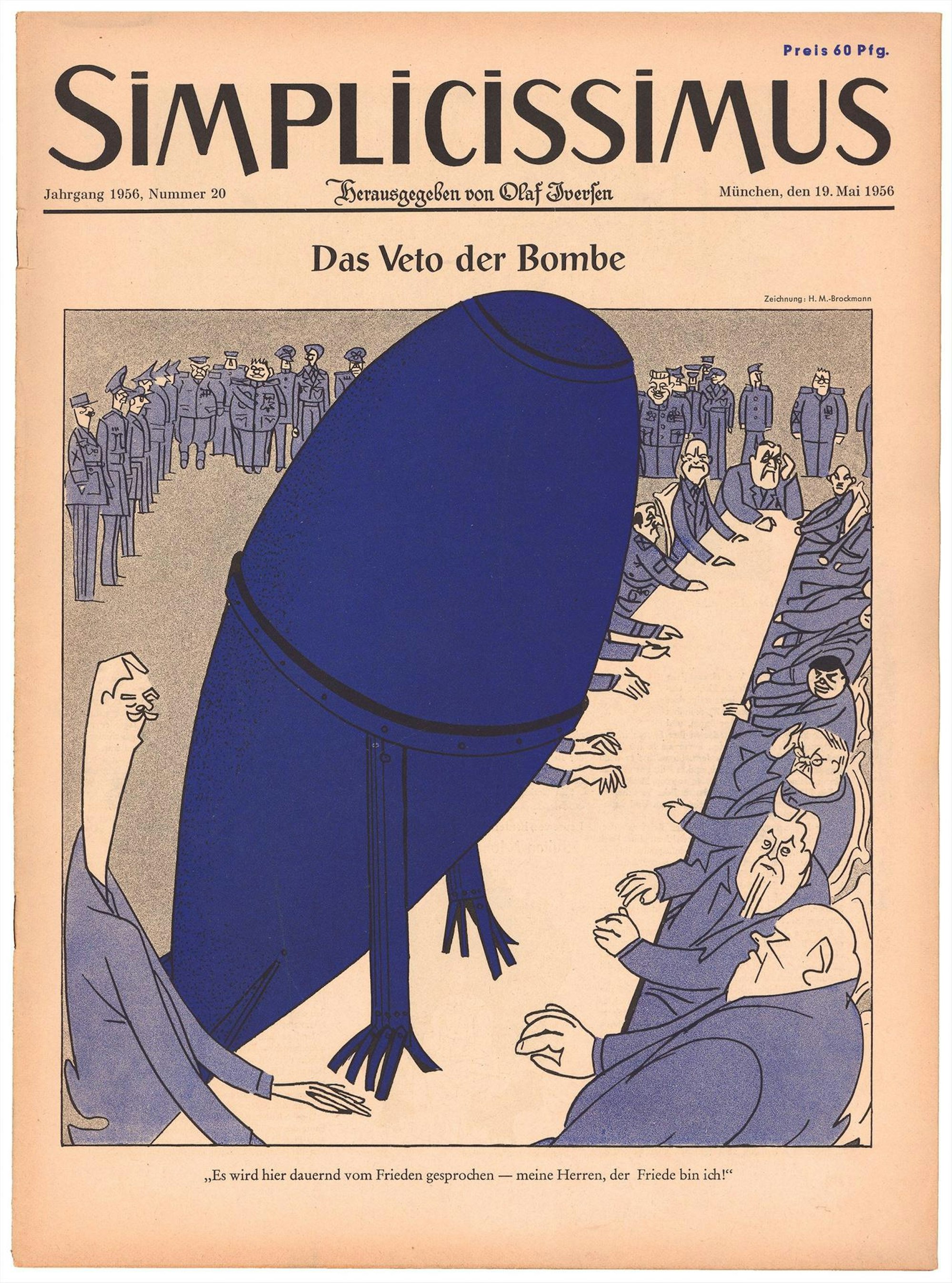

Henry Meyer-Brockmanns Veto der Bombe vom 19.5.1956

Copyright: Käthe-Kollwitz-Museum

Trotzdem ist die Erinnerung an diese Epoche keine verlorene Zeit. Im Gegenteil: Mit seiner Ausstellung „Der neue Simplicissimus – Satire für die Bonner Republik“ schließt das Kölner Käthe-Kollwitz-Museum eine Wissenslücke, über die man sich nur wundern kann. Auch Zeichner wie A. Paul Weber und Manfred Oesterle erfassten Zeitgeschichte mit spitzer Feder, und die großen Themen der Nachkriegsjahre: Wettrüsten, Ost-West-Konflikt, die Übel des Kapitalismus, sind weiterhin von erschreckender Aktualität.

Den Anfang macht die lehrreiche Ausstellung freilich im Kaiserreich, wobei die weniger ruhmreichen Kapitel des alten „Simplicissimus“ nicht ausgespart bleiben – etwa die nationalistische Wende im Ersten Weltkrieg oder die „Gleichschaltung“ während der NS-Zeit. Auch der neue „Simplicissimus“ ist im Guten wie im Schlechten ein Kind seiner Zeit: Mitunter wurden unter dem Deckmantel der Satire lediglich rassistische oder frauenfeindliche Klischees aus der Kaiserzeit fortgeschrieben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Kuratoren der Ausstellung, Uwe Westfehling, ehemaliger Leiter der Graphischen Abteilung am Kölner Wallraf-Richartz-Museum, und Katharina Koselleck, neue Direktorin des Kollwitz-Museums, beschönigen hier nichts. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil sich die Schau aus Westfehlings Sammlung speist und das Kollwitz-Museum eben diese Sammlung als Schenkung erhalten hat. In anderen Häusern hätte man sich vielleicht mehr auf die Sonnenseiten des „Simplicissimus“ konzentriert.

„Der neue Simplicissimus“, Käthe-Kollwitz-Museum, Neumarkt 18-24, Köln, Di.-So. 11-18 Uhr, bis 3. Oktober.