Corona-SinnbildDie Schneeidylle ist jetzt ein Katastrophengebiet

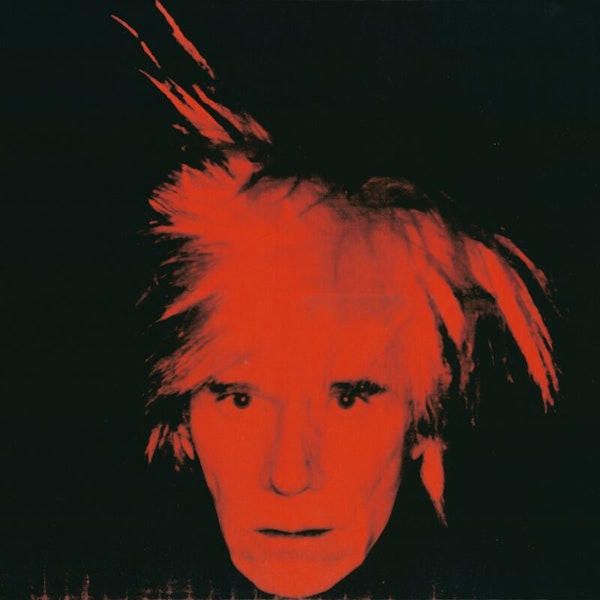

Pieter Bruegels Gemälde „Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle“

Copyright: Kunsthistorisches Museum Wien

Köln – Auf dem ersten Schnee des Winters lag doch stets ein Segen oder wenigstens das Versprechen auf stille Stunden, Landschaften unter Puderzucker und Leichtsinn ohne Reue. Mit Macht zog es uns in die geschmückte Natur hinaus, in verschneite Wälder und zu sanft gebremsten Rutsch- und Sturzpartien. Frau Holle ließ ihr weißes Band mal wieder durch die Lüfte flattern, und alle waren glücklich. Gilt das jetzt nicht mehr? Zwar wurde das Winterglück schon immer durch Blechlawinen und Sirenengeheul getrübt, wo es sich touristisch gebärdete. Aber die aktuellen Bilder aus den rheinischen Schneegebieten haben eine frostigere Botschaft: Was früher Ausweis unbeschwerter Freude war, wird im ersten Corona-Winter als moralisches Stoppschild vor uns aufgestellt.

Moralisches Stoppschild

Selbst aus der Naturidylle mit viel Frischluft und Abstand zwischen den Menschen ist mittlerweile ein Katastrophenbild geworden. Man könnte es die Politisierung der Landschaft nennen, wenn dies eine neue Erfahrung wäre. Doch unberührt sind und waren Landschaften nie, zumal nicht in der Kunstgeschichte. Über Jahrhunderte haben Maler unser Bild der Natur und der Menschen darin geprägt – zunächst, indem sie idealisierte Landschaften als Bühnenbilder für biblische und mythologische Szene schufen. Auf diesen schrumpfte die bekannte Welt auf die Größe eines Gewächshauses zusammen, oder dem Betrachter offenbarte sich die ansonsten nicht so leicht einsehbare Vollkommenheit der Schöpfung. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde die gemalte Landschaftsbühne entrümpelt und die Natur vor der eigenen Haustür als eigenständiges Bildthema entdeckt – und das ausgerechnet in den Niederlanden, wo es doch am wenigsten „Landschaft“ gibt.

Schlittenfahren am Winterberg

Copyright: dpa

Aber auch die reale Landschaft blieb politisch. Sie war jetzt vor allem Ausdruck bürgerlicher Sehnsüchte, Besitz- und Machtansprüche. In ihr zeigten sich die Gegensätze zwischen Stadt und Land, man konnte ihr die Verteilung des Eigentums ansehen, sie war belebter Schauplatz von Arbeit und Freizeit und immer wieder Spielfläche moralischer Belehrungen – und aus all diesen Gründen ein bevorzugtes Revier des flämischen Malers Pieter Bruegel (1525/30-1569). Der „Bauernbruegel“ war zeitlebens vor allem für seine deftigen Szenen des ländlichen Lebens bekannt, er malte Hochzeiten und Feste, fuhr mit den Bauern die Ernte ein und schuf Allegorien der vier Jahreszeiten. Die zahlreichen Menschen auf seinen Gemälden scheinen sich nach den Lehren der Natur zu richten, weshalb es wohl nahe lag, aus diesen kleine moralische Geschichten und Weisheiten abzuleiten. Auf dem berühmtesten seiner belehrenden Wimmelbilder brachte Bruegel nicht weniger als 80 in Malerei übersetzte Sprichwörter unter.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ähnlich beliebt war und ist seine „Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle“. Je nach Zählung gibt es von diesem populären Motiv bis zu 120 Varianten und Kopien – ein Wust, in dem das Wissen um das „Original“ verloren ging. Das Motiv mit der sprechenden Kombination aus arglosen Eisläufern und ebensolchen Vögeln dürfte vom älteren Pieter Bruegel stammen, dessen unendlichen Einfallsreichtum seine ähnlich begabten Söhne Jan und Pieter vervielfältigten. Die abgebildete „Winterlandschaft“ wird daher auch nicht dem älteren, sondern dem jüngeren Pieter und dessen Umkreis zugeschrieben. Entstanden ist sie wohl erst 1601, also über 30 Jahre nach dem ersten Entwurf; aber sie ist eine getreue Kopie, die sich mit leuchtenden Farben vor einem bereits 1565 vermutlich vom Vater gemalten „Zwilling“ auszeichnet.

Eisgekühlte Wolken

Auf dem Gemälde ist eine eingeschneite Ortschaft zu sehen, deren Häuser links und rechts eines Flüsschens liegen. Am Horizont lässt sich eine Stadt erahnen (es soll Antwerpen sein), über den Himmel und eine karge, schneebedeckte Landschaft ziehen eisgekühlte Wolken. Die Attraktion des Gemäldes ist der gefrorene Fluss, der sich durch die Bildmitte schlängelt und die Dorfbewohner aus ihren Häusern lockte. Sie laufen und gleiten allein oder in Gruppen über das Eis, einige spielen winterliche Spiele, und einer sitzt in seinem nutzlos gewordenen Ruderboot. Eine kleine Brücke ausgangs des Ortes deutet an, dass die Eisfläche die Menschen nicht nur im scheinbar unbeschwerten Winterglück vereint, sondern auch eine ansonsten durch den strömenden Fluss getrennte Gemeinschaft stiftet.

Aber das eisige Vergnügen ist nicht ungetrübt – wie ein Blick auf den rechten Teil des Bildes zeigt. Unter dem großen, einem Zeigefinger ähnelnden Baum ist eine Vogelfalle aufgebaut, ein schlichtes, von einem Stock gestütztes Brett, unter dem bereits einige Vögel dort ausgestreutes Futter picken. Andere warten auf umliegenden Büschen auf einen günstigen Augenblick, von überall her kommen sie herbei geflogen, nicht ahnend, dass um den Stock ein Seil gebunden ist. Dessen längeres Ende führt in das kleine Fenster eines Hauses– ein kräftiger Zug am Seil genügte, um einigen armen Vögeln himmlische Flügel zu verleihen.

Hunger auf Unbekümmertheit

Selbstredend setzte Bruegel die Vogelfalle nicht ohne Hintergedanken so prominent ins Bild. Man kommt gar nicht umhin, die Eisläufer, die sich fröhlich und unbekümmert auf den Fluss gewagt haben, mit den arglos pickenden Vögeln zu vergleichen – zumal die beiden Exemplare, die vorne in der Bildmitte auf einem Zweig sitzen, dank der perspektivischen Verzwergung der Menschen ebenso groß wie diese erscheinen. Auch die Menschen haben sich schließlich in Gefahr begeben, wenn auch sehenden Auges. Das Eis könnte brechen, der Fluss sie verschlingen, und trotzdem haben sie beschlossen, die Gefahr zu ignorieren. Gottvertrauen mag dabei eine Rolle spielen. Aber vor allem können sie nicht anders: So wie es die hungernden Vögel zum Futter in der Falle zieht, so zieht es die nach Winterspielen und Unbekümmertheit hungernden Menschen aufs Eis und in den Schnee.

Zur Person

Pieter Bruegel der Ältere gehört zu den großen Malern der niederländischen Renaissance und wird gleichermaßen für seine allegorischen Bilderbogenbilder wie für seine realistischen Genreszenen vor allem des bäuerlichen Lebens gerühmt. Geboren wurde er entweder 1525 oder 1530 vermutlich in Breda, er starb 1569 in Brüssel. Zu seinen berühmtesten Gemälden gehören der „Turmbau zu Babel“, die „Jäger im Winter“ und das „Schlaraffenland“. Seine Söhne führten sein Erbe fort und begründeten die bis heute bestaunte Bruegel-Dynastie. (KoM)

So wird ein über 400 Jahre altes Gemälde zur Allegorie unseres missmutigen Corona-Winters. Aber soll man Bruegels moralische Winterlandschaft deshalb sprichwörtlich übersetzen: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um? Dann müsste man nächstens erklären, wer die eisige Menschenfalle konstruierte und nur darauf wartet, sie zuschnappen zu lassen? Seinen Vogelfänger zeigt uns Bruegel jedenfalls nicht. Hockt er voller Vorfreude in seinem Haus, oder hat er seine Falle vor lauter Winterglück vergessen und tummelt sich auf dem Eis? Dann läge vielleicht ein anderes Sprichwort nahe: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.