Forscher plädieren dafür, Weltraumschrott als kulturelles Erbe zu verstehen. Defekte Satelliten und gecrashte Mars-Sonden gehörten ins Museum.

Denkmalpflege im AllWarum sich Archäologen jetzt für Weltraummüll interessieren

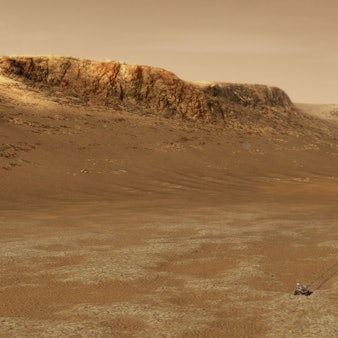

Der Mars-Rover Spirit, hier in einer Nasa-Illustration, steckt auf dem Roten Planeten fest.

Copyright: NASA/JPL-Caltech

Seit 66 Jahren und neuneinhalb Monaten umkreist Vanguard 1 die Erde. Einst wegen seines geringen Umfangs von 15 Zentimetern vom sowjetischen Premierminister Nikita Chruschtschow als „Grapefruit“ verspottet, überzeugt der amerikanische Satellit heute mit Langlebigkeit und Durchhaltevermögen: Während Russlands Sputnik 1, der erste künstliche Erdtrabant, nach 92 Tagen im Orbit abstürzte, darf sich Vanguard das älteste von Menschenhand geschaffene Objekt rühmen, das sich derzeit noch im Weltraum befindet.

In knapp 200 Jahren wird die außerirdische Grapefruit in der Atmosphäre verglühen. Die Frage ist, ob man das zulassen sollte. Bereits zum 50. Jahrestag seines Starts hatten Forscher und Ingenieure über die Möglichkeit diskutiert, Vanguard 1 mithilfe einer unbemannten Mission unversehrt zurück auf die Erde zu holen. Dort könnte der kleine Satellit noch ein zweites Mal die Vorhut bilden – als Museumsstück aus den Anfängen des Weltraumzeitalters.

Der Satellit Vanguard 1 ist Zeuge des Aufbruchs der Menschheit ins All

Nicht anders als Faustkeile aus der Steinzeit oder mesopotamische Rollsiegel kann ein Objekt aus den Anfängen des Space Age Auskunft geben über den Verlauf der menschlichen Geschichte. So betrachtet stellt die Aluminiumkugel nicht einfach nur ein weiteres Stück Weltraumschrott dar, sondern ein entscheidendes Zeugnis unserer Zivilisation: Vanguard 1 markiert den Aufbruch der Menschheit in den Weltraum, vielleicht den Beginn einer Expansion zu anderen Himmelskörpern.

So argumentiert auch eine Gruppe Forschender um den Archäologen Justin A. Holcomb von der University of Kansas in einem Artikel in der Dezemberausgabe des Fachmagazins „Nature Astronomy“.

Die Ausbreitung des Homo sapiens habe in Afrika begonnen, dann andere Kontinente erreicht, jetzt schreite sie außerhalb der Erde fort: „Wir befinden uns derzeit in den ersten historischen Phasen der Migration unserer Spezies durch unser Sonnensystem, die als wichtiges und schützenswertes kulturelles Erbe zu bewerten ist.“ Zwar gelte die Archäologie traditionell als eine Disziplin, die sich der Erforschung der Vergangenheit widme, doch müssten sich Archäologen auch mit der Erforschung der modernen Welt befassen. Woraus sich wiederum beinahe zwangsläufig das neue Gebiet der Weltraumarchäologie oder auch „planetary geoarcheology“ ergibt.

Auf Fußabdrücke auf dem Mond gehören geschützt

Deren Aufgabe sei es, den Prozess der Erweiterung des menschlichen Einflussbereichs über die Erde hinaus durch Artefakte zu dokumentieren – selbst, wenn diese Artefakte momentan nicht zur Hand sind. Sie befinden sich in der Umlaufbahn der Erde, auf anderen Planeten oder im interstellaren Raum: Satelliten, Sonden, Lander, Rover und kleine Hubschrauber, aber auch Netze, Fallschirme, Teile von Aluminiumrädern und Hitzeschutzteile. Ebenfalls zum kulturellen Erbe gehören, den Experten zufolge, sogenannte Spurenfossilien, ob es sich nun um menschliche Fußabdrücke auf der Mondoberfläche oder die Reifenspuren eines Mars-Rovers handelt.

Als „Herausragende Meilensteine in der Geschichte der Menschheit“ haben die Weltraumarchäologen folglich das Meer der Stille auf dem Mond ausgemacht, das Landungsgebiet der ersten bemannten Mondmission Apollo 11, und den Einschlagskrater der sowjetischen Luna-2-Mission zwischen den Kratern Autolycus und Archimedes – die Sonde ist das erste von Menschenhand geschaffene Objekt, das Kontakt mit einem anderen Himmelskörper hatte.

Der kugelförmige Vanguard-II-Satellit spiegelt die Szene auf diesem Foto aus dem Jahr 1959 wider, das die Vorbereitungen für seinen Start zeigt.

Copyright: NASA Goddard Archives

Auf dem Mond verwittern bekanntlich keine Fußspuren, doch andere Teile unseres kollektiven Weltraumerbes („space heritage“) seien, so die Forscher, akut gefährdet, zuallererst durch die natürliche Verwitterung, aber auch durch Meteoriteneinschläge, ungeplante Abstürze, niedrige Überflüge oder Landungen in unmittelbarer Nähe.

Ein Beispiel ist der 2004 auf dem Mars gelandete Spirit-Rover der Nasa. Der kann zwar nicht so umwerfende Ergebnisse vorweisen wie seine Schwesternsonde Opportunity, die im Boden des Mars Belege für ehemals flüssiges Wasser fand, aber ein bedeutendes Artefakt in der Geschichte der Erforschung unseres Nachbarplaneten ist Spirit zweifellos. Leider fuhr sich der Rover im Mai 2009 auf sandigem Boden fest, dort befindet er sich neben einem Dünenfeld, das ihn unweigerlich irgendwann begraben wird, so wie die ägyptische Wüste den Großen Tempel Ramses' II.

Eine Düne droht einen Mars-Rover zu begraben

Ist der Mars-Rover aber erst einmal begraben, so Archäologe Justin Holcomb gegenüber dem Wissenschaftsportal „The Debrief“, werde es sehr schwierig, ihn zu verlegen. Wolle man einen solchen Verlust verhindern, bestünde ein erster Schritt darin, die menschlichen Artefakte auf dem Mars als kulturelles Erbe zu klassifizieren. Wenn dies gelinge, könne ein digitales Archiv aller auf dem Mars zurückgelassenen Materialien entstehen, ähnlich dem – schon seit 1976 bestehendem – UN-Register aller in den Weltraum gestarteten Objekte.

„Diese Weltraum-Artefakte ähneln Handbeilen in Ostafrika oder Clovis-Spitzen in Amerika“, sagt Holcomb. „Sie repräsentieren die erste menschliche Präsenz auf einem anderen Planeten. Aus archäologischer Sicht stellen sie Schlüsselpunkte auf dem historischen Zeitpfeil unserer Migration dar.“ Trotzdem, so Holcomb, fehle bislang eine systematische Strategie zur Dokumentation, Kartierung und Verfolgung des kulturellen Erbes auf dem Mars.

Selbst gescheiterte Missionen gewinnen aus dieser historischen Perspektive eine ganz neue Bedeutung: Die sowjetische Raumsonde Mars 2 zerschellte zwar 1971 beim Landeversuch auf dem Roten Planeten. Aber ihre Überreste harren dort noch immer aus, als Zeugen des Erstkontakts zwischen Mensch und Mars. Ebenso wie die robotische Sonde der Zwillingsmission Mars 3. Die wird, als erstes Raumfahrzeug, dem eine weiche Landung auf dem Mars gelungen ist, sogar sehr viel besser erhalten sein.

Wen schert es da, dass Mars 3 schon nach 110 Sekunden Aufenthalt den Geist aufgab und nur ein einziges graues Bild ohne erkennbare Details von der Oberfläche des Roten Planeten nach Hause sendete? Als Beweis für die erste Erforschung eines anderen Planeten durch unsere Spezies dürfte sie von unschätzbarem Wert sein.