Das Kölner Museum Schnütgen zeigt mittelalterliche Glasmalereien - darunter acht Leihgaben aus dem Khanenko-Museum in Kiew.

Museum SchnütgenMit dem Teufel auf Du und Du

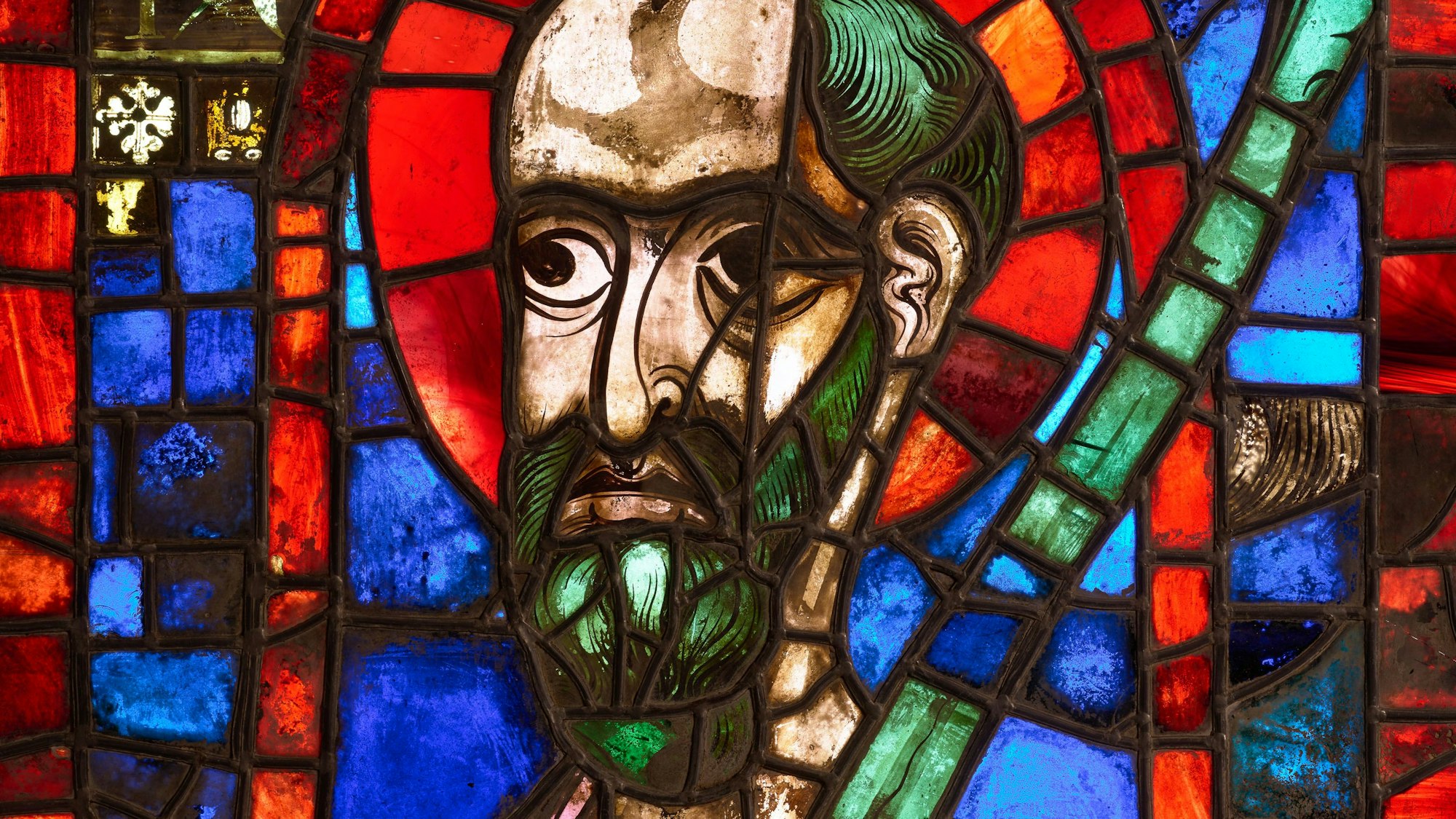

Ein Apostel Paulus aus dem Khanenko Museum in Kiew, derzeit als Leihgabe in Köln zu sehen.

Copyright: Historisches Archiv mit Rheinischen Bildarchiv, Köln/Marion Mennicken

Wie Trugbilder müssen den mittelalterlichen Menschen die großen gotischen Kathedralen erschienen sein, und geradezu unwirklich erscheinen uns diese Dome auch heute noch. Es überfordert schlichtweg die moderne Fantasie, sich vorzustellen, wie die Baumeister ihre kühnen Bauwerke mit den damaligen Mitteln errichten konnten, und was sie ermutigte, sich ins Reich architektonischer Wunder vorzuwagen. Ähnliches lässt sich über die Glasmaler sagen, die diese neuen, von riesigen Fenstern gegliederten Kathedralen erleuchten sollten.

Die Namen kennen wir weder von den einen noch den anderen. Aber die Werkzeuge der Glasmaler können wir rekonstruieren, die verschiedenen Ritzel, Pinsel und Farben, mit denen sie die Glasscheiben bearbeiteten, bevor die Motive im Ofen eingebrannt wurden, und die Bleimesser, mit denen die Fassungen für die einzelnen Bilderteile zugeschnitten wurden. Weil die mittelalterlichen Glaser noch nicht gelernt hatten, größere Scheiben herzustellen, mussten die Fenster der Kathedralen gestückelt werden. Aus der Not machten die Künstler eine Tugend.

Die Kölner Ausstellung ist auch ein Zeichen der Solidarität

Die aktuelle Ausstellung im Kölner Museum Schnütgen wäre auch dann ein Ereignis, würden acht der rund 30 gezeigten mittelalterlichen Glasfenster nicht aus dem Khanenko-Museum in Kiew stammen. Aber die Herkunft der Leihgaben gibt der Schau nicht nur den Titel „Licht in dunklen Zeiten“, sie ist auch ein Zeichen der Solidarität. Unter dramatischen Umständen wurden die zwölf Glasmalereien der Khanenko-Sammlung nach Köln gebracht, um sie aus dem russischen Krieg zu retten und vor dem Zugriff der Putin'schen Geschichtsfälscher zu bewahren.

Während vier Glasfenster weiterhin in der Kölner Dombauhütte restauriert werden, bilden die acht ausstellungsfähigen Leihgaben eine erstaunlich passgenaue Ergänzung der Schnütgen-Sammlung. Dabei war die Glaskunst für das Sammlerpaar Bohdan und Varvara Khanenko eher Beifang, ihre wahre Leidenschaft galt der byzantinischen und altmeisterlichen Malerei. Aber die Museumsgründer hatten auch ein Auge für Dinge außerhalb ihres engeren Blickfelds – und die nötigen Devisen, um Ende des 19. Jahrhunderts auf dem leergefegten Markt für mittelalterliche Glaskunst bedeutende Werke zu erstehen.

Die ältesten Werke der Kölner Ausstellung, ein Prophet Ezechiel und ein Apostel Paulus aus den Jahren 1212 bis 1220, kaufte das Ehepaar vermutlich, nachdem diese bei Renovierungsarbeiten aus der gotischen Kathedrale im französischen Soisson aussortiert worden waren. Ihre Originalgestalt dürfte zwar verloren sein, denn im 19. Jahrhundert war es üblich, alte Glasfenster aus einzelnen Fragmenten neu zu komponieren. Aber an der Bedeutung dieser Raritäten ändert dies kaum etwas: Vor allem der Prophet blickt uns durchdringend aus einer wohlig-archaisch anmutenden Buntglascollage an. Sein von Bleiruten durchzogenes Antlitz wirkt in seiner gespenstischen Maskenhaftigkeit geradezu modern.

Ein flandrisches „Pfingstwunder“ (1540) aus dem Khanenko

Copyright: Rheinisches Bildarchiv Köln, Marion Mennicken

Ebenfalls aus Kiew stammt ein „Pfingstwunder“ aus der belgischen Wallfahrtskirche Saint-Étienne. Um 1540 entstanden, zeigt es die Muttergottes Maria im Kreise der Apostel, während sich über ihnen der als Taube hereingeflatterte Heilige Geist ergießt. Die monumentale Komposition ist deutlich weniger farbenfroh als die collagierten Heiligenporträts: Die Gesichter bleiben vornehm blass, dafür leuchten einzelne Gewänder und der sonnige Strahlenkranz des Heiligen Geists.

Das Wahlfahrtfenster gehört zu einer Chorverglasung, mit der eine Landesherrin an ihren verstorbenen Gatten erinnerte. Derart aufwendige Glasmalereien blieben lange Kirche und Adel vorbehalten, seit der Renaissance schmückte sich jedoch auch das Bürgertum gerne mit Glasmalereien. Aus Kiew stammen zwei runde Kabinettscheiben mit Szenen aus der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn: Diese Kleinode sind deutlich einfacher gestaltet als ihre adligen Vorgänger und bestehen vor allem aus den Konturen einer Lotzeichnung und silbergelbem Füllmaterial. Ob sie tatsächlich für ein bürgerliches Heim geschaffen wurden oder für einen kleinen Sakralbau oder gar ein öffentliches Amtsgebäude, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Nach 1500 hatte der rasch wachsende Markt der Kabinettscheiben sämtliche kaufkräftigen Gesellschaftskreise erreicht.

So holten sich Kaufleute die christliche Erleuchtung ins Haus

So holten sich Kaufleute jene christliche Erleuchtung ins Haus, die lange allein den Kirchen vorbehalten war. Einst hatte Abt Sugar von St. Denis die Glasmalerei auf eine einfache Formel gebracht: „Von den wirklichen Lichtern zum wahren Licht.“ Jetzt wurden die „durchlichteten Wände“ zusehends demokratisiert, kam der Abglanz des himmlischen Jerusalems, seiner Gassen aus kostbar funkelndem Glas, ins eigene Heim.

Im Barockzeitalter wurden die mittelalterlichen Glasmalereien dann aus den kirchlichen Fensterrahmen gerissen, weil sie zu viel vom göttlichen Licht schluckten – und die Gläubigen im Dunkeln saßen. Nun wurden die Fenster heller, um die prächtige barocke Ausstattung bis in den hintersten Herrgottswinkel auszuleuchten. Zahllose Fenster wurden dabei zerstört, ein Vorgeschmack auf die napoleonische Säkularisation, die gerade in Köln zum Ausverkauf der Glaskunst führte. Das Wenigste davon kam über Umwege zurück, um die Sammlung des Museum Schnütgen zu bereichern. Aber das Wenige lässt das Schnütgen über die Landesgrenzen hinaus strahlen.

Die aktuelle Präsentation wurde gleichwohl durch weitere Leihgaben ergänzt, etwa aus den unerschöpflichen Beständen der Peter und Irene Ludwig Stiftung. Ebenfalls aus Privatbesitz kommt eine Versuchung Christi, die um 1562 entstand und vermutlich durch die Säkularisation auf den freien Markt gelangte. Im Hintergrund des reich geschmückten Bildes sieht man Jesus dem Teufel dreimal widerstehen, im Vordergrund schaut er beinahe mitleidig auf den Versucher. Dabei gibt sich Satan alle Mühe, zu imponieren: Das Kleid geht mit der teuersten Mode, Hörner und Reißzähne sind frisch gespitzt und das Gesicht leuchtet so blutrot, dass es jeden sterblichen Menschen erzittern lässt. An seinem angestammten Ort dürfte dieses Bild den Blicken etwas entrückt gewesen sein. Im Museum stehen wir dem Teufel jetzt beinahe so nah, wie Jesus in seiner himmlischen Unerschütterlichkeit.

„Licht in dunklen Zeiten – Mittelalterliche Glasmalerei aus dem Khanenko Museum in Kiew“, Museum Schnütgen, Cäcilienstr. 29-33, Köln, Di.-So. 10-18 Uhr, Do. 10-20 Uhr, bis 12. April 2026