Aus dem Khanenko-Nationalmuseum in Kiew evakuierte Glasfenster werden ab April 2025 in Köln ausgestellt.

Rettung aus dem KriegKöln zeigt mittelalterliche Glasfenster aus Kiew

Ein Glasfenster aus Kiew wird in Köln begutachtet.

Copyright: Ivo Rauch

Als Elena Kosina in die Ukraine reiste, um die Glaskunstsammlung des Khanenko-Museums in Kiew zu sichten, hatte sie sich innerlich auf einen Scherbenhaufen vorbereitet. Im Oktober 2022 war eine russische Rakete in der Nähe des Museums eingeschlagen, doch die mittelalterlichen Glasmalereien hatten den Angriff zwar nicht schadlos, aber immerhin als ganze Stücke überstanden. Die zahlreichen Haarrisse in den Scheiben verarzteten die Kiewer Museumsmitarbeiter mit handelsüblichem Klebeband – nicht gerade Standard im Restaurierungswesen, aber unter den Umständen offenbar die bestmögliche Entscheidung.

Jetzt sitzt Kosina im Kölner Museum Schnütgen und berichtet ergriffen von ihren Erlebnissen im Kriegsgebiet und der „routinierten Tapferkeit“ der ukrainischen Kollegen. Täglich seien diese durch Kiew gependelt, um die kleine, aber bedeutende Glaskunstsammlung ihres Hauses für den Transport ins sichere Deutschland zu präparieren. In der Ukraine habe sie erlebt, welche existenzielle Bedeutung die Kunst für die Menschen haben könne, sagt die Expertin von Corpus Vitrearum, einer deutschen Forschungsstelle für Glasmalerei – und weint.

Ab April sollen die geretteten Glasobjekte im Museum Schnütgen ausgestellt werden

Ab April sollen die zwölf geretteten Glasobjekte im Museum Schnütgen ausgestellt werden – um sichtbar zu bleiben, wie Yuliya Vaganova, Direktorin des Khanenko-Nationalmuseums, betont. Für Vaganova geht es nicht nur darum, bedrohte Kunstwerke zu bewahren. Es gehe vielmehr um die von Putin bestrittene ukrainische Identität. Zu dieser gehöre auch ihr Museum, nicht obwohl, sondern weil es dort vor allem westliche und islamische Objekte gibt. Die Ukraine sei ein Schmelztiegel vieler Einflüsse und die Khanenko-Sammlung ein Teil dieses kulturellen Erbes.

Die Evakuierung der Glassammlung nach Köln verdankt sich im Wesentlichen privaten Initiativen wie der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung. Sie legte bereits im März 2022 eine „Ukraine-Förderlinie“ auf, zunächst, um in deutschen Museen Stellen für geflohene Kunsthistoriker zu finanzieren, später auch, um Kunstobjekte aus den Kriegsgebieten zu evakuieren. Mit Corpus Vitrearum wurde ein Partner für das Khanenko-Projekt gefunden, als sicherer Hafen bot sich das Museum Schnütgen an. Aber auch die Dombauhütte ist involviert und wird die beschädigten Glasfenster restaurieren.

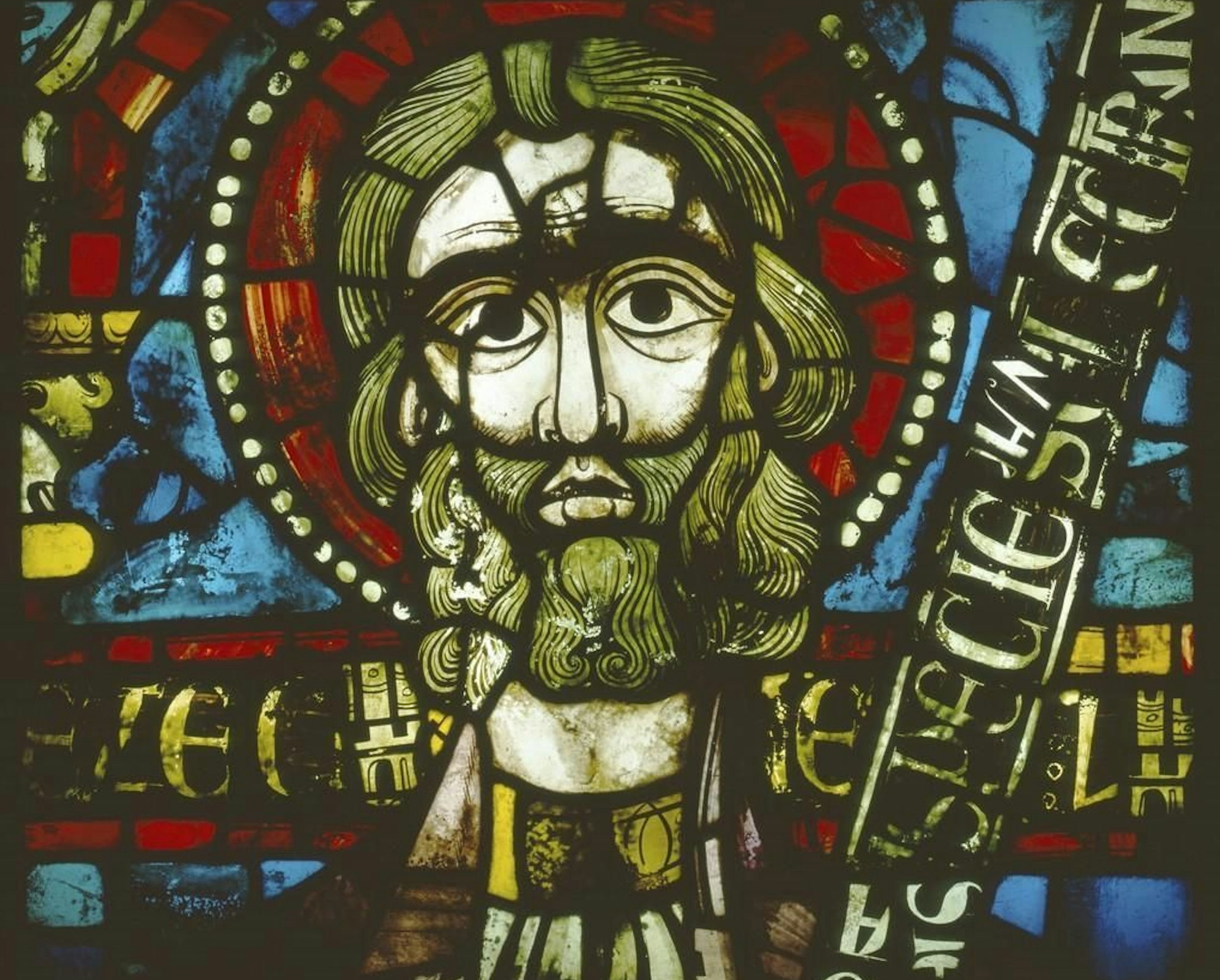

Glasfenster des Propheten Ezechiel aus dem Khanenko-Nationalmuseum in Kiew

Copyright: Bohdan und Varvara Khanenko Nationalmuseum der Künste (Kyjiw, Ukraine)

Für Elena Kosina ist diese Köln-Kiewer Konstellation ein Glücksfall, was nicht zuletzt an der langjährigen Erfahrung der Glaswerkstatt innerhalb der Dombauhütte liegt. Deren Leiterin Katrin Wittstadt hält die meisten der Kiewer Objekte für „ausstellungsfertig“. Es gebe zwar Schäden, aber es sei nichts verloren. Offenbar hat Wittstadt, die auch am Wiederaufbau der durch ein Feuer zerstörten Pariser Kathedrale Notre Dame beteiligt war, schon Schlimmeres gesehen.

Schlaflose Nächte haben viele Beteiligte trotzdem verbracht, als sich die LKWs mit den Glaskunstwerken in Bewegung setzten. Bei Transport und Verpackung sei viel „professionelle Improvisation“ gefragt gewesen, so Ivo Rauch von Corpus Vitrearum, man habe versucht, sich im sicheren Deutschland auf Kriegsbedingungen einzustellen. Die Reise der Glassammlung von Kiew nach Köln dauerte acht Tage, allein drei Tage stand der bis zur deutschen Grenze von einer Polizeieskorte begleitete Konvoi an der ukrainisch-polnischen Grenze im Stau. Ähnlich aufreibend soll dem Vernehmen nach der Kampf gegen die Bürokratie gewesen sein.

Ein Fenster lässt sich mehrheitlich auf die Jahre 1212 bis 1220 datieren

Eines der Hauptwerke der kommenden Schnütgen-Ausstellung ist ein Glasfenster, das den Prophet Eziechiel zeigt. Es stammt aus der gotischen Kathedrale im französischen Soissons und lässt sich mehrheitlich auf die Jahre 1212 bis 1220 datieren – in seinem aktuellen Zustand existiert es allerdings erst seit den 1860er Jahren, so Elena Kosina. Damals wurde der Prophet bei Renovierungsarbeiten offenbar aus einem großformatigen Bildensemble „ausgeschieden“ und mit weiteren aussortieren Glasstücken zu einem Einzelporträt neu zusammengesetzt. Das sei nicht unüblich und derartige Werke auf dem Kunstmarkt sehr gefragt gewesen.

Den kulturhistorischen Wert des Glasfensters schmälert dies kaum. Rund 80 Prozent seien wohl im Originalzustand, und überhaupt, so Manuela Beer, eine der Kuratorinnen der Schnütgen-Ausstellung, sei das Fenster hervorragend erhalten. Man sehe dem Propheten an, so Beer, dass er früh in ein Museum gelangte und daher von vielen modernen Beeinträchtigungen verschont geblieben sei.

Ab 3. April werden der Prophet und die weiteren Kiewer Leihgaben gemeinsam mit Glaskunst aus der Sammlung des Museum Schnütgen zu sehen sein. Danach verbleiben die Werke zur Restaurierung in Köln. Was dann mit ihnen geschieht, ist eine andere Frage. Die Leihe ist auf zwei Jahre vereinbart. Aber wer weiß, welche Richtung der russische Krieg gegen die Ukraine bis dahin nimmt?

Yuliya Vaganova erzählt in Köln davon, wie es sich anfühlt, durch ein Museum mit leeren Wänden zu gehen: Man spüre dabei, wie die Erinnerung erlischt. Es bleibt die Hoffnung, dass die geretteten Objekte das Museum Khanenko eher früher als später wieder beleben können.