In einer Anthologie sammelte die Autorin Margaret Busby Texte afrikanischer Autorinnen. Nun erscheint das Werk mit dem Titel „Neue Töchter Afrikas“ auch in deutscher Übersetzung.

„Neue Töchter Afrikas“Kölnerinnen verschaffen afrikanischen Autorinnen mit deutscher Übersetzung Gehör

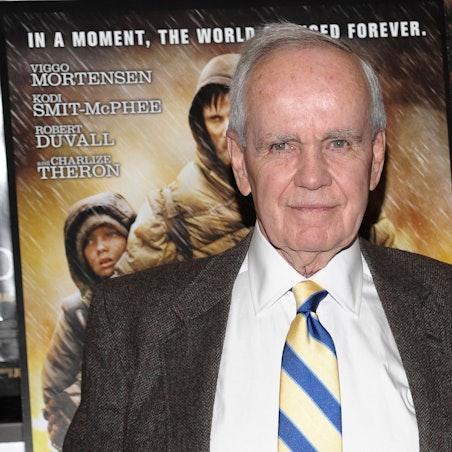

Verschafft Frauen aus Afrika Gehör: Autorin Margaret Busby.

Copyright: IMAGO/NurPhoto/Wlktor Szymanowicz

Revolutionär war 1992 Margaret Busbys Anthologie „Daughters of Africa“. Die Schrifstellerin und Verlegerin aus Ghana verschaffte 200 schwarzen Frauen auf einen Schlag Gehör. Sicherlich auch wegen Busby wurden die Stimmen schwarzer Frauen zunehmend lauter. 2019 folgte „New Daughters of Africa“, erneut mit Beträgen (noch) weniger bekannter Denkerinnen sowie zahlreicher international erfolgreicher Autorinnen. Nur die deutsche Übersetzung fehlte bisher.

Christa Morgenrath und Eva Wernecke, zwei weiße Frauen in Köln, änderten das. Mit ihrem Projekt „Stimmen Afrikas“, Teil des Allerweltshaus, sind sie Herausgeberinnen von „Neue Töchter Afrikas“. Im April ist nun im Unrast Verlag mit der Band mit 30 übersetzten Beiträgen erschienen.

„Neue Töchter Afrikas“ verschafft afrikanischen Autorinnen Gehör

Die zentrale Frage darin: „Was heißt eigentlich Afrikanisch-sein?“ Afua Hirsch gelingt eine mögliche Antwort in ihrem gleichnamigen Essay. Und zeigt die Relevanz auf, Literatur schwarzer Frauen zugänglich zu machen. Die Journalistin und Schriftstellerin beschreibt sich als „zweite Generation, binationale Herkunft, britisch – mit dem mir angehängten Etikett des Schwarzseins“. Sie sucht die eigene ethnische Zugehörigkeit.

Die Identitätssuche und resultierende Selbstermächtigung sind besonders in englischsprachiger Literatur Teil der vielen Migrationsgeschichten. Kindern von Eingewanderten wird auch in Deutschland das Deutsch-Sein abgesprochen. Dabei haben doch so viele Menschen ebendiese Identität, die „kein Pass enthalten oder ausdrücken kann“, so Zadie Smiths Worte in der Anthologie. In ihrer „Rede für Langston“ anlässlich ihrer Auszeichnung mit der Langston Hughes Medaille sieht die in London geborene Schriftstellerin sich als Teil der „historischen und geografischen Diaspora“.

Ellah P. Wakatama, Zadie Smith und viele mehr

Smith sei erst in den USA zum ersten Mal von anderen schwarzen Frauen als „Schwester“ angesprochen worden – „ein Universum tat sich auf, in dem nationale Grenzen keine Bedeutung hatten“. Seitdem die Black Lives Matter Bewegung über die sozialen Medien auch in Deutschland Menschen vernetzt, seitdem schwarze Frauen wie in „Neue Töchter Afrikas“ gemeinsam ihren Stimmen mehr Nachdruck verleihen, wäre Zadie Smith vielleicht auch in Europa schon in die „Sisterhood“ erhoben worden.

Die britische Autorin Zadie Smith beim Literaturfestival lit.Cologne in Köln

Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Aber die Geschichten Schwarzer in Europa sind nicht erzählt worden. Ellah P. Wakatama versucht das mit ihrer Erzählung „Longchase“ im Fall ihres Großonkels nachzuholen, kommt aber noch immer kaum an Informationen über ihn. Sekuro Toto nannte sie ihn in Simbabwe, den Langen, Onkel Longchase. Er diente mehrere Jahrzehnte in der britischen Armee, aber nicht einmal den Nachweis dafür konnte die in den USA aufgewachsene, in Simbabwe geborene Verlegerin finden. Unvorstellbar, wäre er ein weißer Soldat gewesen.

Schon der Name des Großonkels sei unpräzise übersetzt worden. Michael Kanerusine könnte er für die Briten geheißen haben. Doch eigentlich identifiziere sich die Familie über die Zuschreibung Moyondizvo. Was das bedeutet, beschreibt Wakatama mit Bedacht, ein Wort reicht im Englischen nicht. Im Deutschen wird ihre Erklärung zu „das Herz, das wahrhaftig ist“.

Mehrere Generationen in der Anthologie vertreten

Als Kuratorinnen arbeiteten Julienne De Muirier, donna Kukama, Emilene Wopana Mudimu und Glenda Obermuller an der Entstehung der deutschen Ausgabe mit. Die Übersetzerinnen von „Neue Töchter Afrikas“ Aminata Cissé Schleicher und Eleonore Wiedenroth-Coulibaly, zwei schwarze deutsche Frauen, legen präzise deutsche Versionen der schon im Original sprachlich komplexen Werke vor. Dabei erhalten sie die literarischen Eigenheiten der vielschichtigen Stimmen im Deutschen.

Sie machen eine westafrikanische Elegie aus dem 19. Jahrhundert von Nana Asma'u, Wegbereiterin für den Feminismus in Afrika, ebenso verständlich wie die zeitgenössische Erinnerung von Autorin Andaiye an ihre 1992 an Krebs gestorbene Freundin: „Audre – Da ist Rosmarin, das ist zum Andenken“. Eine besonders schmerzliche Passage. Denn wie die einflussreiche US-Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde, die 1992 Teil von „Daughters of Africa“ war, starb nun auch Andaiye kurz vor Veröffentlichung des Buchs an Krebs.

Eine überfällige literarische Sammlung

Die Auswahl an Stimmen zeigt das Trauma, das seit Generationen in (Wahl-)Familien weitergegeben und durch die literarische Auseinandersetzung möglicherweise überwunden wird. Das gibt auch Kraft. Schwarzen Frauen wie allen anderen. Denn das Buch ruft universell Bewunderung für die Resilienz der Autorinnen und ihrer Protagonistinnen und Protagonisten hervor.

Es ist längst überfällig, afrikanische und diasporische Literatur umfänglich zu verbreiten. Identität und Rassismus lässt sich nicht aus einer Perspektive verstehen, es braucht die vielen Stimmen. Daher ist es schade, dass nur 30 in der übersetzen Version Platz finden. Umso weniger Zeit kostet es, diese Stimmen zuhören. Tun Sie es.