Die stillen Feiertage erinnern uns daran, dass dem oft verdrängten Tod am besten in Gemeinschaft zu begegnen ist.

Gastbeitrag von Astronom Heino FalckeDer öffentliche Tod der Sterne sollte Vorbild werden

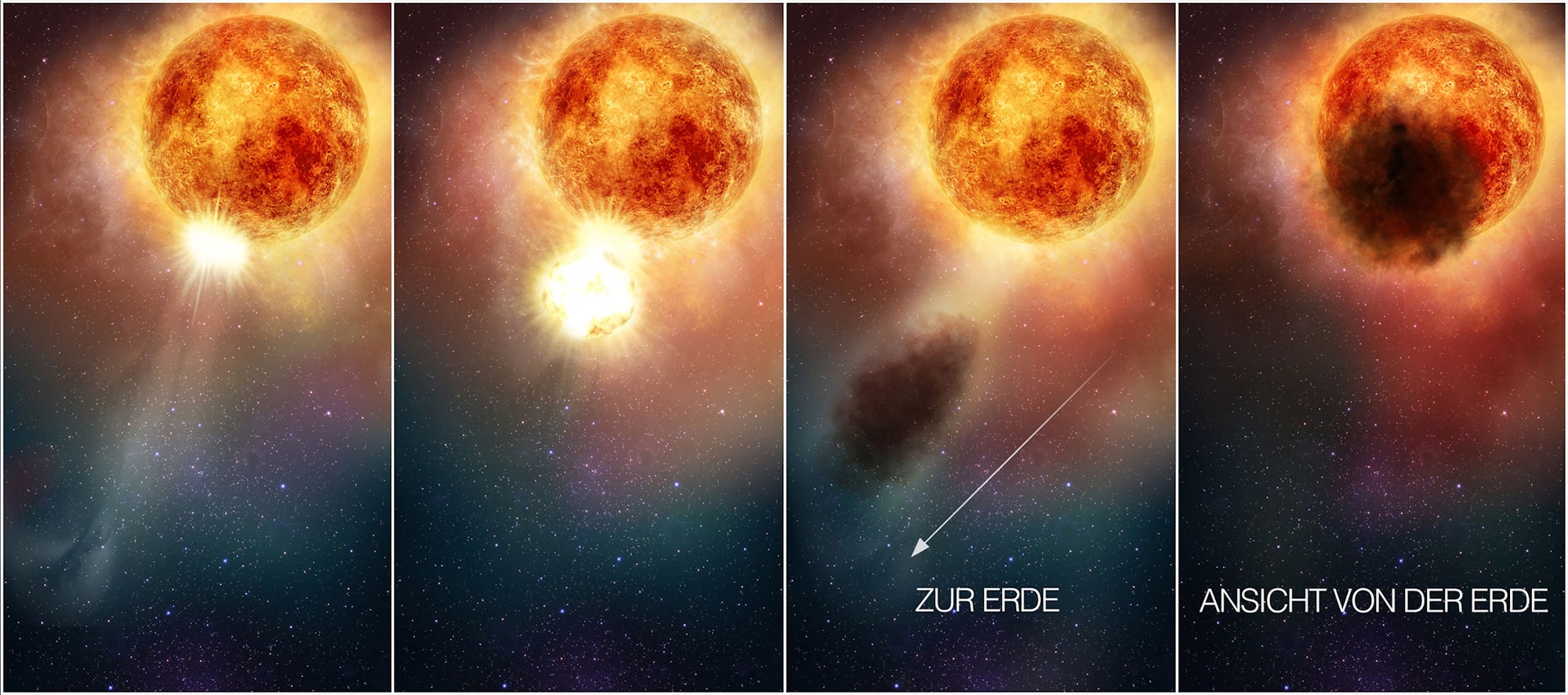

Der „Rote Riese“ Beteigeuze im Sternbild Orion stößt eine große Menge heißes Material ab, das, außerhalb des Sterns abkühlt und ihn dann als Wolke verdunkelt (künstlerische Darstellung). Im Herbst 2019 begann eine plötzliche Verdunklung des Sterns, die zunächst mit Teleskopen und später sogar mit bloßem Auge von der Erde sichtbar wurde.

Copyright: dpa/NASA/ESA

Wir müssen mal über den Tod reden! Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, warten Astronomen darauf, dass endlich ein Stern in unserer Milchstraße stirbt. Vor vier Jahren schien es so weit zu sein: Beteigeuze, einer der hellsten Sterne am Nachthimmel, hatte auf einmal zwei Drittel seiner Helligkeit verloren. Beteigeuze ist im Sternbild Orion links oben in der Schulter zu sehen. Der rötliche Riesenstern, gerade mal Millionen Jahre alt, steht am Ende seines aktiven Lebens. Jederzeit könnte er in sich zusammenfallen und in einer gigantischen Supernova explodieren.

So etwas ist spektakulär. Für Wochen und Monate würde dann am Himmel ein neuer, heller, leuchtender Stern erscheinen, bevor er dann ganz verglüht wäre. So etwas wurde zuletzt im Jahr 1604 beobachtet, als einer der mehreren hundert Milliarden Sterne in unserer Milchstraße plötzlich explodierte. Kein Geringerer als der berühmte Astronom Johannes Kepler (1571 bis 1630) beobachtete und beschrieb dieses wundersame Schauspiel.

Wie Paparazzi jagen Astronomen sterbenden Sternen hinterher

Wenn Sterne sterben, dann tun sie das nicht heimlich, still und leise, sondern in aller Öffentlichkeit. Und jeder kann zuschauen. Wie Paparazzi jagen heute Astronominnen und Astronomen mit ihren Kameras den sterbenden Sternen hinterher. Tatsächlich beobachten sie inzwischen jede Nacht mehrfach den Tod eines solchen Sterns irgendwo in einer weit entfernten anderen Milchstraße. Dieses nur scheinbar morbide Ritual hat eine verbindende Kraft. Es benötigt eine ganze Gruppe von Fachleuten und von Teleskopen, die zusammenarbeiten, um aus den kosmischen Todeskämpfen etwas über die Größe des Universums, die Natur der Sterne und letztlich auch etwas über uns selbst zu lernen.

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, lautet schon ein berühmtes Zitat aus den biblischen Psalmen. Astronomen nehmen sich das sehr zu Herzen. Bei uns auf der Erde allerdings ist der Tod in unseren Breiten scheinbar aus dem Alltag verschwunden. Er ist hinter den Mauern von Krankenhäusern und Hospizen versteckt. Nur noch in den Medien flimmern täglich Bilder des Todes über unsere Bildschirme, stehen in der Zeitung oder erreichen uns via Pushmeldung auf dem Smartphone - als schreckliche Ereignisse weit weg in fernen Ländern oder zumindest in anderen Städten und Vierteln.

„Stille Feiertage“ stemmen sich gegen das Vergessen

Wenn der Tod dann doch einmal nebenan, in der Familie oder im Freundeskreis zuschlägt, sind wir oft unvorbereitet und sprachlos. Ob das wirklich schlau ist?

Noch stemmen sich ein paar gesetzlich geschützte „stille Feiertage“ wie das katholische Allerheiligen, der evangelische Totensonntag und der staatliche Volkstrauertag gegen das Vergessen. Aber auch dagegen regt sich Widerstand. Vor Wochen hatte ich auf Mastodon wieder einmal eine hitzige Debatte mit jemandem, der sich über all die stillen Feiertage aufregte, welche der Jugend die Möglichkeit nähmen, sich wie an allen anderen Tagen des Jahres in ihr Tanzvergnügen zu stürzen. Kein Wunder also, dass das karnevaleske Halloween am Vorabend von Allerheiligen heutzutage so richtig populär ist. Ich vermute ja schon lange, dass dieser Feiertag seine Entstehung einer strategischen Partnerschaft zwischen Netflix und Deiters verdankt.

Nicht nur Sterne sterben öffentlich

Trotzdem ist es gut, sich in der dunklen Jahreszeit auch einmal gemeinsam dem Tod zu stellen. Vielleicht werden wir dann ja auch gemeinsam klug. Dem Tod ist nämlich am besten in der Gemeinschaft zu begegnen.

Daran wurde ich vor kurzem erinnert, als ich den Film „Real Life“ im Kino sah. Sie kennen ihn nicht? Kein Wunder. In Köln lief er an nur zwei Tagen im Filmpalast. Es ist die Geschichte des YouTube-Stars Philipp Mickenbecker, der ein Millionenpublikum mit verrückten Bastelaktionen begeistert hatte. Im Sommer 2020 erkrankte er zum dritten Mal und dann unheilbar an Krebs. Gewohnt, sein Leben vor und mit der Kamera zu teilen, beschloss er, auch seine letzten Monate dokumentieren zu lassen. Nicht nur Sterne sterben öffentlich.

Herausgekommen ist ein ungewöhnlicher Film von höchster filmischer und erzählerischer Qualität, der das Tabu des Todes durchbricht. Wir folgen diesem Mann, wie er um sein Leben kämpft, es am Ende verliert, aber seinen Glauben gewinnt und die Menschen um ihn herum verändert.

Der Tod ist schrecklich, aber in der Gemeinschaft lernen wir, damit umzugehen

Die Kamera ist buchstäblich bis zum letzten Atemzug dabei. Kaum auszuhalten und voyeuristisch. Sollte man meinen. Aber nein! Sehr mitfühlend und sehr präsent. Ich habe beim Zuschauen an den Tod meiner Mutter gedacht, den ich im Krankenhaus miterlebt habe. Mir kam vieles so bekannt vor. Vor allem die Freunde, wie sie miteinander den Sterbenden begleiten, wie sie ihn tragen, wie sie für ihn singen, wie sie mit ihm beten, wie sie miteinander trauern und wie sie hinterher zugleich lachen und weinen. Der Tod ist schrecklich. Aber in der Gemeinschaft lernen wir, damit umzugehen. Ich bin am Ende von „Real Life“ klüger aus dem Kino herausgegangen.

Und ich wünschte mir, dass wir mit dem Tod offener umgehen, vielleicht auch die stillen Feiertage irgendwo gemeinsam begehen.

Und Beteigeuze? Der hat es nochmal geschafft – vorerst. Irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren ist er wirklich dran mit dem Sterben, aber wahrscheinlich kommt ihm irgendein anderer Stern in unserer Milchstraße zuvor. Es ist doch ganz gut, dass man nie genau weiß, wer und wann.

Der Autor

Heino Falcke, geb. 1957 in Köln, ist Professor für Radioastronomie an der Radboud-Universität Nimwegen (NL) und Buchautor. Er lebt in Frechen. Im Ehrenamt ist Falcke Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Für seine Arbeit wurde Falcke vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Balzan-Preis. 2018 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: (12654) Heinofalcke.