Millionen Teilchen Weltraum-Schrott fliegen durchs All. In Bonn tagen 500 Wissenschaftler und suchen nach Lösungen.

Wildwest-Manieren im AllImmer mehr Weltraumschrott gefährdet Zukunft der Raumfahrt

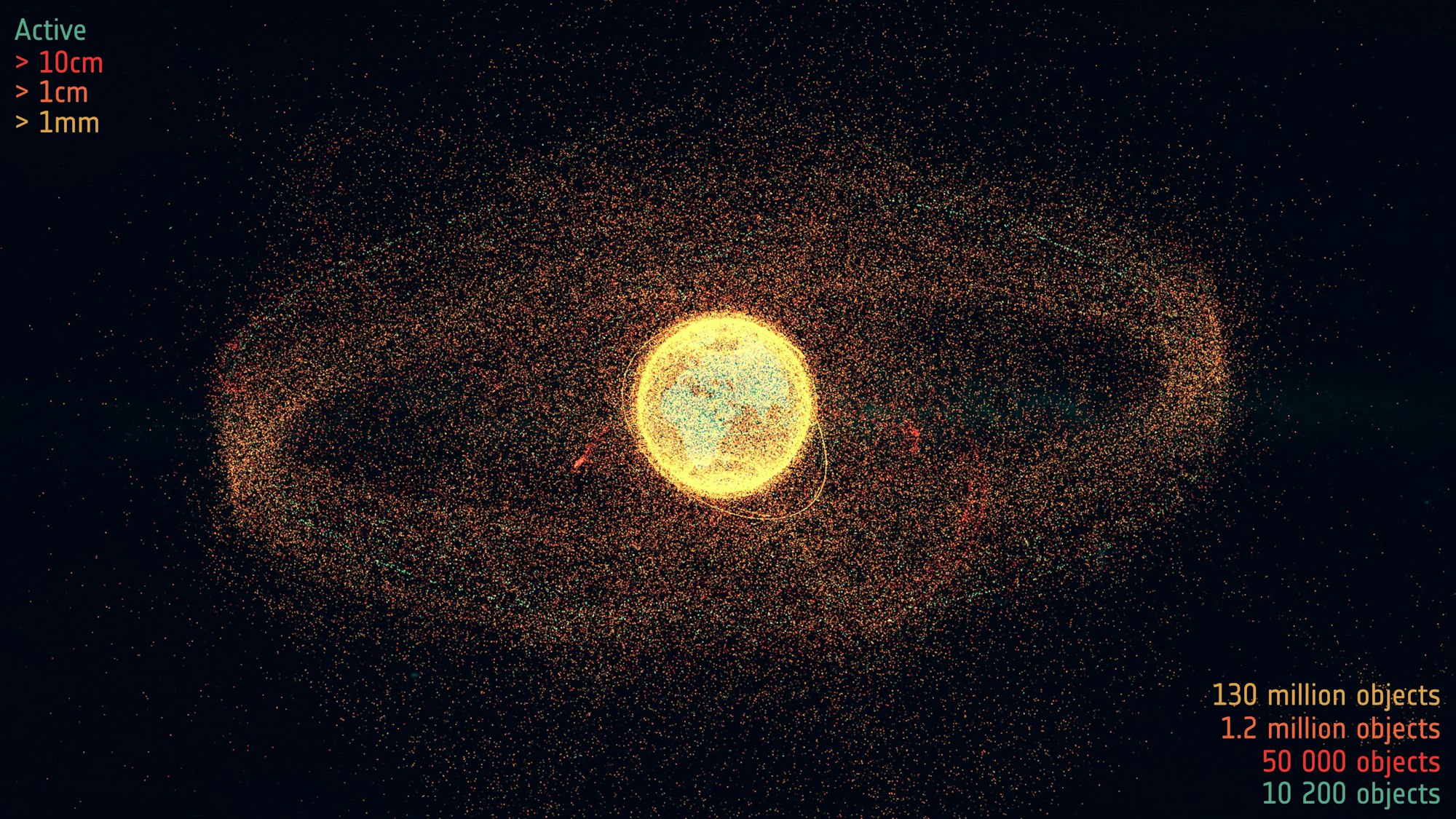

In diesem Schaubild ist dargestellt, wie viele aktive Satelliten und wie viele Weltraumschrott-Teile mit welcher Größe im Erd-Orbit kreisen.

Copyright: Europäische Weltraumorganisation Esa

Wenn es nach Thomas Reiter ginge, bekäme jeder die Möglichkeit, mal ins All zu fliegen. Der 67 Jahre alte Astronaut hat bei zwei Missionen Mitte der 90er Jahre und 2006 selbst 350 Tage auf den Weltraumstationen Mir und ISS verbracht. Und er ist „fest davon überzeugt“, dass die Bereitschaft, die Erde zu schützen, deutlich steigen würde, „wenn möglichst viele Menschen mal von da oben auf unseren Planeten runtergucken könnten.“

Wer da hoch flöge, bekäme aber nicht nur die Schönheit der Erde vor Augen geführt, sondern auch die Unachtsamkeit des Menschen. Denn der Weltraum ist längst ein Schrottplatz. Da kreiseln Reste von Raketen, ausgediente Satelliten und sonstiger Technik-Müll munter auf den Umlaufbahnen der Erde herum. Lange haben sich Raumfahrtorganisationen und Satellitenbetreiber darüber nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wen stört schon ein bisschen Schrott in den unendlichen Weiten des Alls?

Thomas Reiter, ehemaliger Esa-Astronaut.

Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Doch inzwischen droht sich das Problem zum Desaster auszuweiten. Die Raumfahrt-Industrie ist in Alarmbereitschaft und denkt intensiv darüber nach, wie Weltraumschrott vermieden, vielleicht sogar aus dem All zurückgeholt werden kann. 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 40 Nationen konferieren dazu noch bis Freitag in Bonn. Reiter wurde vorgestellt als „einer, der weiß wie der Weltraum riecht“. Bei seiner zweiten Mission 2006 hatte der deutsche Astronaut die ISS für sechs Stunden verlassen. Der zunehmende Schrott im All bereitet auch ihm Sorgen: „Aber das Bewusstsein für diese Entwicklung ist da, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um das Drama zu vermeiden.“

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Wie viel Weltraumschrott gibt es?

Nach Angaben von Holger Karg, dem Leiter des Weltraumsicherheitsprogramms der Europäische Weltraumorganisation Esa, befinden sich rund 10.000 Objekte im Orbit der Erde, die länger als einen Meter sind. Dazu kommen 40.000 mit einer Größe ab zehn Zentimetern. „Von denen kennen wir Name und Position und können vorhersagen, wo sie morgen sein werden“, sagt Pelzer. Das ist wichtig, um Kollisionen mit den rund 10.000 aktiven Satelliten oder der ISS zu vermeiden.

Dazu kommen rund 1,2 Millionen Schrott-Teilchen, die größer als einen Zentimeter sind. Und 130 Millionen Mini-Objekte zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter. Selbst diese sind problematisch. So habe ein zwei Millimeter großes Schrottteilchen mal einen Satelliten getroffen, erzählt Karg. Die Kollision habe mehrere größere Fragmente erzeugt, die nun als neuer Müll ebenfalls im Orbit unterwegs sind.

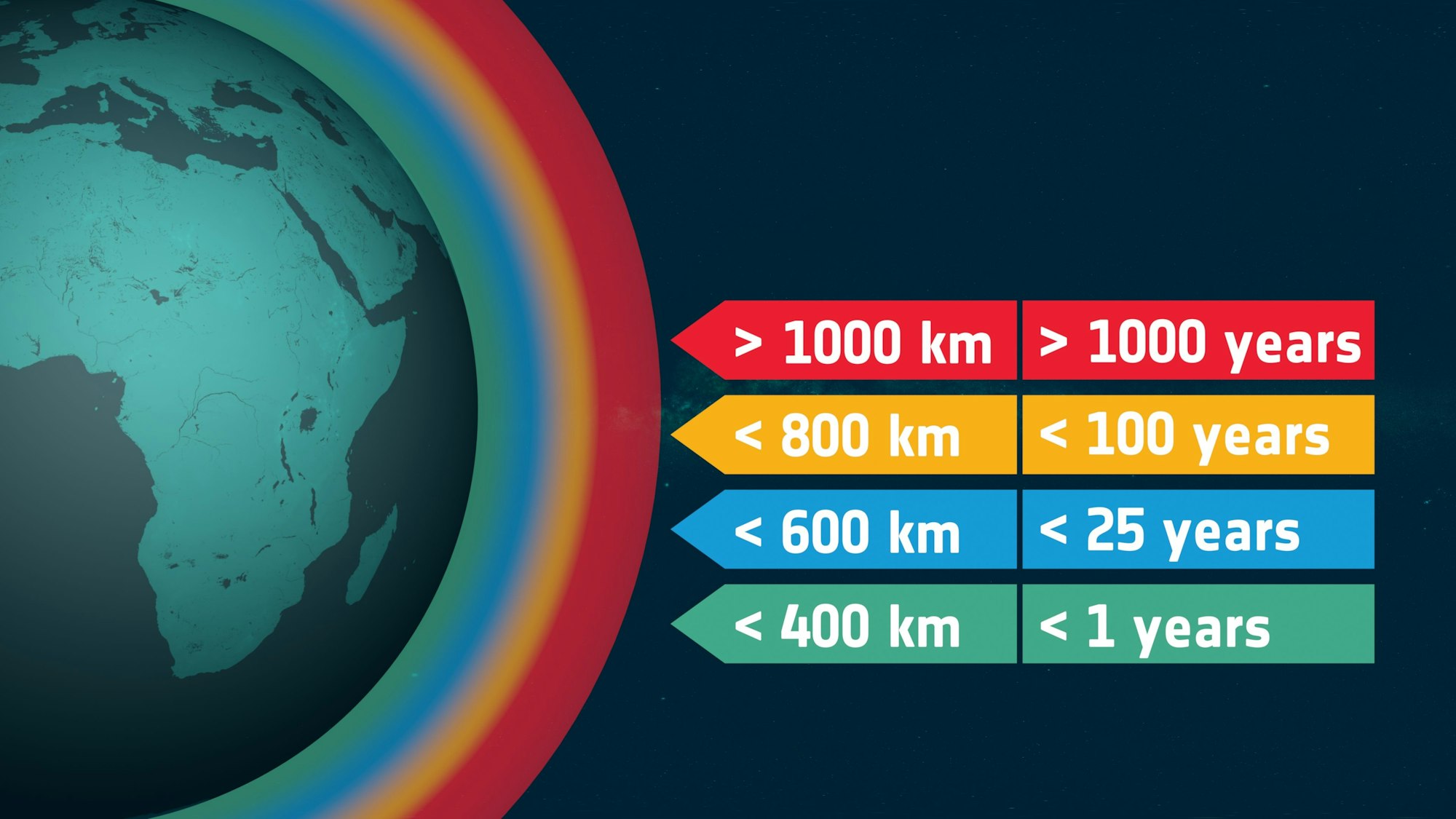

So lange braucht Weltraumschrott, um aus der entsprechenden Höhe in die Erdatmosphäre abzusinken und zu verglühen.

Copyright: Europäische Weltraumorganisation Esa

Bleibt der Schrott für immer im All?

Nein. Je nach Höhe tritt er früher oder später in die Erdatmosphäre ein und verglüht. Als Faustregel gibt die Esa an: Schrott, der sich in Höhen bis 400 Kilometern über der Erde befindet, sinkt innerhalb eines Jahres in die Erdatmosphäre ab und verglüht. Bei Müll in Höhen über 600 Kilometern dauert das schon bis zu 25 Jahre. Jenseits der 800 Kilometer sind es bis zu 100 Jahre. Und alles, was sich in einer Entfernung von mehr als 1000 Kilometern befindet, braucht mehr als 1000 Jahre, um in unseren natürlichen Müllschlucker zu gelangen.

Den Mond und die Erde trennen rund 384.403 Kilometer. Mit den wieder zunehmenden Bemühungen, ihn zu erschließen, landet auch wieder mehr Schrott in dem Raum zwischen Erde und Mond. Das müsse man im Blick haben, warnt die Aeronautics- und Astronautics-Professorin Carolin Frueh. Einschläge auf dem Mond und Kollisionen werde es auch im „outer space“ vermehrt geben: „Wird sind dabei, die gleichen Fehler, die wir im erdnahen Raum gemacht haben, dort draußen zu wiederholen.“

Wie gefährlich ist Weltraumschrott für die bemannte Raumfahrt?

„Er kann tödlich sein“, sagt Matthias Maurer – ein weiterer Deutscher, der den Geruch des Alls kennt. Der 55 Jahre alte Esa-Astronaut war von November 2021 bis Mai 2022 auf der ISS und führte dabei auch einen Außenbordeinsatz durch. Zu Beginn der Mission erlebte er „eine der gefährlichsten Situationen“ seiner Karriere: Eine Weltraumschrott-Wolke kreuzte die Bahn der ISS. Die Astronauten mussten mehrere Stunden in den Weltraumkapseln ausharren, jederzeit zum Ablegen bereit, falls der Müll die Station treffen und nachhaltig beschädigen sollte. Passiert ist glücklicherweise nichts.

Aber die Geschichte hat einen pikanten Hintergrund: Der Müll stammte von einem russischen Satelliten, den Russland selbst testweise abgeschossen hatte. „Das war eine Demonstration, dass man es kann“, sagt Reiter. Dass man also auch jederzeit einen Satelliten einer anderen Nation abschießen könnte.

Warum ist Weltraumschrott sonst noch ein Problem?

Schrott, der mit anderem Schrott kollidiert, sorgt für neue Fragmente, die dann im Orbit kreisen und eine Gefahr für aktive Satelliten oder kreuzende Raumkapseln darstellen. Irgendwann wäre der Zugang zum All möglicherweise komplett mit Müll verbarrikadiert, künftige Generationen hätten keine Chance mehr, den Weltraum zu erforschen. Und Satelliten wären irgendwann rund um die Uhr damit beschäftigt, dem Schrott auszuweichen und könnten nicht mehr ihre eigentliche Funktion erfüllen.

„Aber wir nutzen schon heute in unserem Alltag so viele weltraumgestützte Dienste“, sagt Reiter. Ein Großteil der Funktionen unserer Mobilgeräte – Navigation, Wettervorhersage, Telekommunikation, Transaktionen der Banken – sind satellitengesteuert. „Unser Wohlstand, die Art, wie wir Leben, ist sehr von der Raumfahrt abhängig“, ergänzt Walther Pelzer, der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Zum anderen werden Chemikalien freigesetzt, wenn der Schrott in der Erdatmosphäre verglüht. Welche Auswirkungen das hat, ist bislang nicht erforscht. Und es gibt Befürchtungen, dass wir uns mit immer größeren Müllmengen im All den Nachthimmel zerstören, weil die Teile das Sonnenlicht reflektieren und den Himmel dadurch aufhellen könnten.

Welche Lösungsansätze gibt es?

„Wir brauchen Regularien, damit wir endlich keine Wildwest-Manieren mehr im Orbit haben“, sagt Pelzer. Bislang kann jeder im Weltraum machen, was er will. So stößt auf Kritik, dass SpaceX – das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk – im Rahmen des Starlink-Programms einfach mal Tausende Satelliten im All platziert und damit eine Menge Platz einnimmt, der allen und niemandem gehört. Die Esa hat immerhin die „Zero Debris Charter“ aufgesetzt und bislang rund 150 Unterzeichner gefunden, die ab spätestens 2030 Raumfahrt betreiben wollen, ohne dabei Weltraumschrott zu produzieren. Rechtlich binden ist diese Charta aber nicht.

Um mögliche Regeln einzuhalten, fehlt es noch an entsprechender Technik. Satelliten und Raketen müssten mit einem eingebauten Rückholmechanismus versehen werden. Daran wird gearbeitet. Und bei der Esa läuft gerade die Clearspace-1-Mission an. Ihr Ziel: Zum ersten Mal soll Weltraumschrott aktiv aus dem All geholt werden. Geplant ist das für 2029 oder 2030.

„Man kann sich das wie einen kleinen PKW vorstellen, der vier Arme hat“, erklärt Karg: „Der wird einen kaputten Satelliten in der Größe eines Kühlschranks greifen, fest an sich ziehen und dann langsam zum Absturz bringen.“ Es ist eine Kamikaze-Aktion, denn der Rückholer und der Schrott verglühen dann zusammen: „Deswegen muss man sich gut überlegen, was man im All hinterlässt. Das Aufräumen hinterher ist sehr aufwändig und teuer.“