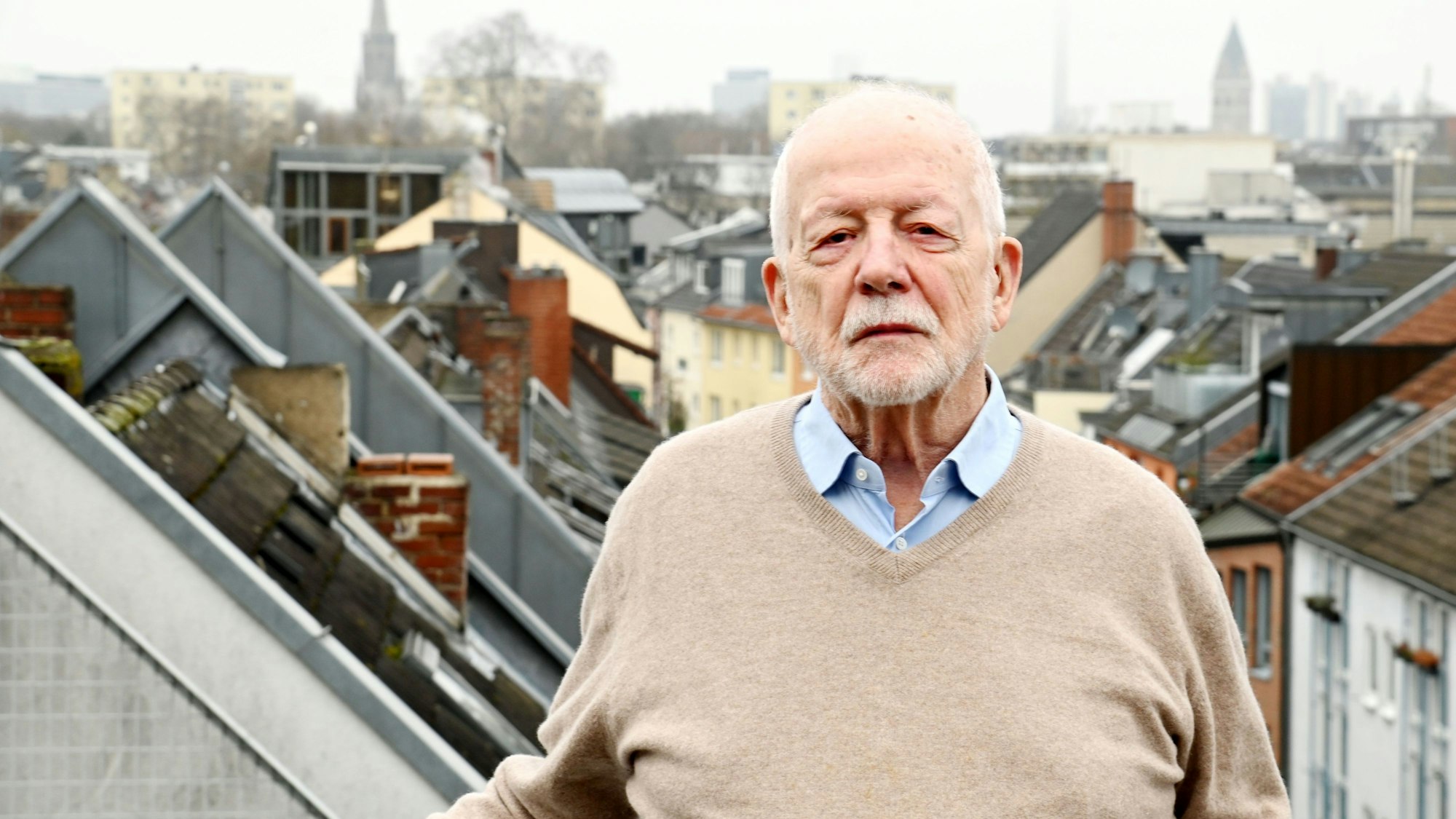

Der mit höchsten Preisen bedachte Kölner Politikwissenschaftler Fritz W. Scharpf wird am 12. Februar 90 Jahre alt. Soziologie-Ikone Niklas Luhmann erfand für ihn sogar ein Adjektiv. Eine Begegnung.

Fritz W. Scharpf wird 90Dieser Kölner ist unbekannter Star der Wissenschaft

Fritz W. Scharpfs Theorien stehen in einer Reihe mit jenen von Jürgen Habermas – trotzdem kennt ihn außerhalb der akademischen Welt kaum einer.

Copyright: Alexander Schwaiger

Seine Theorien zur Demokratie stehen in einer Reihe mit jenen von Jürgen Habermas und Niklas Luhmann – doch außerhalb des Elfenbeinturms der Wissenschaft kennt ihn niemand. Dass der international mit höchsten Auszeichnungen bedachte Kölner Jurist und Politikwissenschaftler Fritz W. Scharpf die Zeitung zum Gespräch empfängt, ist einem Freund aus frühen Uni-Zeiten zu verdanken. Der hatte der Redaktion per Mail den Hinweis gegeben, dass mit Scharpf der „womöglich bedeutendste noch lebende deutsche Politikwissenschaftler“ am 12. Februar seinen 90. Geburtstag feiere. Ob das nicht Anlass für eine Geschichte sein könne? Scharpfs leises „meinetwegen, kommen Sie vorbei“ am Telefon klingt dann eher zurückhaltend.

Bei Mineralwasser mit oder ohne Sprudel empfängt im sachlichen Konferenzraum des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in der Ulrichgasse ein freundlicher wie zurückhaltender Mann mit schwäbischem Zungenschlag, der „nie die Lust empfunden hat, über mich selbst zu sprechen“. Auch sei es selten seine Sache gewesen, mit seinen Meinungen nach außen zu treten. „Es sei denn, ich hatte den Eindruck, ich könnte durch meine Überlegungen wirklich etwas bewirken.“

Fritz W. Scharpf beriet Brandt-Regierung

Fritz W. Scharpf, geboren 1935 in Schwäbisch Hall, stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater hatte eine Gärtnerei, er selbst, ältester von drei Söhnen, war der erste in der Familie, der Abitur machte und studierte. Da er in fast allen Fächern Einsen hatte, standen ihm alle Wege offen – dass er Jura und später Politik studierte und nicht Architektur oder Design, war eher Zufall; dass er dem Werben seines Mentors Horst Ehmke, 1969 bis 1972 Chef des Bundeskanzleramts, nicht erlag, dagegen nicht. „Es hätte nicht meinem Naturell entsprochen, in die Politik zu gehen“, sagt er.

Ich habe mich nie aus Eigenantrieb um Öffentlichkeit bemüht

Wohl hat Scharpf in etlichen Kommissionen gewirkt. Zur Verfassungsreform, zur Neugliederung des Bundesgebiets, zur Reform des deutschen Föderalismus. Er hat die Regierung unter Willy Brandt beraten und für die Regierung Schröder-Lafontaine Vorschläge zum Abbau der seinerzeit hohen Arbeitslosigkeit erarbeitet – „als öffentlich finanzierter Wissenschaftler hielt ich es für meine Pflicht, mein Wissen zur Verfügung zu stellen“, sagt er. Bei allem Einfluss blieb er im Hintergrund. „Ich habe mich nie aus Eigenantrieb um Öffentlichkeit bemüht.“

Es soll also auch heute weniger ums Ego gehen. Lieber um seine Forschung und dessen Relevanz, um die Demokratiekrise der Gegenwart zu verstehen.

„Die Output-Legitimität – die Zufriedenheit der Bürger mit den Ergebnissen der Politik – ist seit einigen Jahren zu gering, das führt zu einer tiefen Vertrauenskrise“, sagt Scharpf. Viel zu lange hätten die Regierungen den Menschen suggeriert, es könne so weiter gehen wie bisher – mit Export-Wirtschaft und Auto-Industrie, Migration und Verkehr. Was hätte die Politik stattdessen tun sollen? „Frühzeitig die Binnenwirtschaft stärken.“ Das möge er erläutern.

„Statt der Fixierung auf Exportüberschüsse und die ‚schwarze Null‘ hätte man die Sanierung der öffentlichen Infrastruktur, Investitionen in digitale Technologien, und erneuerbare Energien, den Ausbau der Schulen und Hochschulen und die Modernisierung des Gesundheitswesens und der Pflege vorantreiben sollen. Diese Bereiche als starke Wirtschafts- und Standortfaktoren im Inland sollten anerkannt und gefördert werden.“ Das sei bislang nicht nur nicht geschehen – es werde noch nicht mal laut darüber nachgedacht. Das Beharren auf der Schuldenbremse hält Fritz W. Scharpf für einen „gravierenden Fehler“, die Forderungen nach einem möglichst schlanken Staat auch.

Dass Scharpf ein Linker ist, klingt immer wieder durch – seit 1959 ist er SPD-Mitglied. „Inzwischen allerdings eher aus Gewohnheit.“ Eine große Zukunft prognostiziert er der SPD nicht. Bis heute setze sie „viel zu stark auf die großen Industrien und lässt nicht genügend Profil erkennen, um Vertrauen zurückzugewinnen“. Gut möglich, dass die Partei „in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird“.

Ich glaube, die CSU könnte stilbildend werden, weil sie sehr identisch ist mit den Problemen des Landes und der Mentalität vieler Menschen

Das notwendige Profil erkenne er eher bei der CSU und den Grünen. „Ich glaube, die CSU könnte stilbildend werden, weil sie sehr identisch ist mit den Problemen des Landes und der Mentalität vieler Menschen.“ In der CSU spiegele sich Deutschland in vieler Hinsicht wider: „In ihrer Bodenständigkeit und der Nähe zu den Menschen vor Ort, auch in manchen Ressentiments und anderen Absonderlichkeiten.“ Scharpf meint hier auch das, was Thomas Mann einen „vertrotzten Individualismus“ nannte, jene Melange aus Empfindlichkeit, Vorsicht und Hysterie, die im Ausland als „German Angst“ bekannt ist.

Fritz W. Scharpf beim Gespräch im Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung

Copyright: Alexander Schwaiger

Die CSU werde „das Land Bayern retten wollen und kapieren, dass das mit Exporten nicht mehr zu schaffen sein wird“, glaubt Scharpf. Die Grünen andererseits brächten den richtigen Fokus mit – „auf Bildung, Erneuerbare Energien und Technologie, auch in ihrer Distanz gegenüber Russland und China liegen sie richtig“. Um „womöglich sogar Volkspartei zu werden“, fehle den Grünen allerdings „die Orientierung am Mittelstand und an den kleinen Leuten“.

Scharpf erläutert gerade die „Input- und Output-Legitimität“, seinen Forschungsansatz, um die Effektivität von Politik und Verwaltungen zu überprüfen, und kommt auf die Stadt Köln, da klopft es an der Tür. Einen jungen Wissenschaftler im Schlepptau grüßt schulterklopfend Wolfgang Streeck seinen Weggefährten Scharpf. „Fritz, wir wollen nicht stören, nur schnell einen Kaffee holen.“

Niklas Luhmann erfand das Adjektiv „scharpfsinnig“ für seine Analysen

Streeck, Jahrgang 1946, war wie Scharpf Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, er ist wie Scharpf eine Koryphäe seiner Zunft (der Soziologie) – und anders als Scharpf gern offensiv im Meinungsoutput: Streeck lobte laut den Brexit, trat aus der SPD aus, als Thilo Sarrazin vorschlug, Schwangerschaften von Akademikerinnen staatlich zu prämieren, kritisierte den Vorstoß von Kanzler Scholz, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 100 Milliarden für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen und unterzeichnete als einer der Ersten die Petition von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.

Als Streeck wieder draußen ist, sagt Scharpf, dass man als Forscher des Max-Planck-Instituts, „eigentlich nicht in Ruhestand geht. Kollege Streeck denkt auch nicht daran“. Renate Mayntz, die mit Scharpf Direktorin des Instituts war, habe „noch im vergangenen Jahr mit 94 einen wichtigen Aufsatz geschrieben“. Scharpf selbst ist bis zu einem Unfall im vergangenen Sommer mit 89 mehrmals pro Woche ins Büro gekommen. Gerade nimmt er seine Arbeit nach Kräften wieder auf, ein Buch zur Geschichte der Währungsunion will er noch fertigstellen.

Zurück zu Köln. Über Output könne man hier nur schwer reden, oder? Leises Lächeln des Professors, den jüngst ein Student in einem Seminararbeitstitel als „Multigenie der deutschen Politikwissenschaft“ nannte, derweil Niklas Luhmann den Kölner Wissenschaftler einst mit dem Adjektiv „scharpfsinnig“ für dessen Analysebrillanz adelte. Dass die Ergebnisse in Köln so dürftig ausfielen, liege an der Konstruktion der Verwaltung, „die politische Prozesse verlangsamt, den Output verschleppt und mitunter unmöglich macht“.

In Köln haben die Bürger viel Einfluss, die Verwaltung aber ist ineffektiv

Er nippt an seinem Mineralwasser und holt ein wenig aus. Referiert über die unterschiedlichen Kommunalverfassungen in Deutschland, die in Bayern und Baden-Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten besonders gut funktioniert hätten, da es dort sehr starke Oberbürgermeister gebe: „Direkt vom Volk gewählt und nicht vom Stadt- oder Gemeinderat. Das waren und sind Bürgermeister, die die Dezernate anweisen können und viel Autorität haben. Das hat zu sehr effektiver Politik geführt.“ Freiburg, Heidelberg und Tübingen nennt Scharpf als Beispiele – Städte, die mit innovativen Wohnprojekten und Verkehrskonzepten auf sich aufmerksam machen, statt mit ewigen Baustellen, einer vermüllten City und einer Oberbürgermeisterin, die jüngst gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ zugab, den Problemen weitgehend ohnmächtig gegenüberzustehen.

Zu Zeiten mit einem mächtigen Oberstadtdirektor war der Output in Köln deutlich größer

„Zu Zeiten mit einem mächtigen Oberstadtdirektor“, sagt Scharpf, „war der Output in Köln deutlich größer, der Einfluss der Bürger, die Input-Legitimität also, war aber geringer.“ Die aktuelle Kölner Verwaltungskonstruktion sei „das Ergebnis demokratischer Forderungen – die Bürger in Köln wollten viel Einfluss – und den haben sie. Auch in Ihrer Zeitung stehen ja viele Artikel über Bürgerbegehren“. Zudem habe die OB „keine Partei-Truppe“ hinter sich. „Letztlich war Frau Reker in dieser Konstellation zum Scheitern verurteilt.“

Scharpf spricht über den Stillstand in Köln so gelassen wie über die Demokratiekrise der Gegenwart. Wenn er Überzeugungen äußert, verweist er stets auch auf Gegenpositionen, für die es ebenfalls gute Argumente gebe.

Der 89-Jährige fühlt sich der Sachlichkeit verpflichtet. Rechte und linke Ideologisierungen sind ihm so fremd wie populistisches Getöse, das immer lauter tönt. Freilich kann heute selbst sachliche Kritik zum Beispiel an der EU – Scharpf hatte früh die Währungsunion kritisiert, eine Rückbesinnung auf Kernländer gefordert und sieht sich heute bestätigt – in Zeiten von europafeindlichen rechtsextremen Parteien missverstanden werden. Auch beim Binnenmarkt könnte ihm das Wort im Munde umgedreht werden – ein Zitat auf Social Media, und ein Like-Shitstorm der Systemverächter wäre dem gelehrten Demokraten sicher.

Ausgezeichnet unter anderem mit dem „Nobelpreis“der Politikwissenschaft

Fritz W. Scharpf, dekoriert unter anderem mit dem John-Skytte-Preis, der als Nobelpreis der Politikwissenschaft gilt, ficht das nicht an. An einem Tag, an dem die AfD in Umfragen wieder über 20 Prozent gestiegen ist, Trump Zölle ankündigt und am Kölner Hauptbahnhof jeder zweite Zug ausfällt, sagt er in ruhigem Tonfall: „Ich teile die Sorge um die Zukunft der Demokratie durchaus.“

Statt Öl ins Feuer der Ängste zu gießen, versucht er, zu erklären, warum wir in einer Übergangszeit leben, die viele Menschen verunsichert. „Schon in der griechischen Demokratie vor Christi Geburt gab es die Theorie des Wechsels von Tyrannei zu Oligarchie zu Demokratie und dann wieder zur Tyrannei.“ Daran habe sich bei allen zivilisatorischen Fortschritten und auch Rückschritten wenig geändert: „Wenn die Demokratie nicht mehr funktioniert, kommt die Tyrannis.“ Kleiner Exkurs zu Cicero: „Der befand, dass aristokratische und demokratische Ideale ausbalanciert werden müssten, zum Teil hat sich diese Vorstellung in der Praxis der römischen Republik realisiert.“ Die Verfassungsgeschichte über die Jahrhunderte seit dem Römischen Reich, aber auch das Scheitern der Weimarer Republik, meint Scharpf, „sollte man im Kopf haben, wenn man heutige Entwicklungen sieht“.

Hat leider nicht jeder. Würde aber gewiss helfen, Ängste einzudämmen und Lösungen zu finden – statt auf falsche Versprechen von Rassisten und Populisten hereinzufallen.

Fritz W. Scharpf hat ein Leben lang solche Lösungen gesucht – für eine Politik, der Menschen vertrauen. Dass er dies in Zeiten von Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Frieden tat, mag ein Zufall im Kreislauf der Geschichte gewesen sein. Sein Output zur Stabilisierung der Demokratie ist so wenig zu unterschätzen wie die Art und Weise seines Schaffens: leise und unaufgeregt.