Ab Januar wird für Versicherte eine elektronische Patientenakte angelegt. Christian Karagiannidis vom Krankenhaus Köln-Merheim über die Vorteile.

Professor zur elektronischen PatientenakteKölner erklärt, warum bald niemand mehr den Impfpass suchen muss

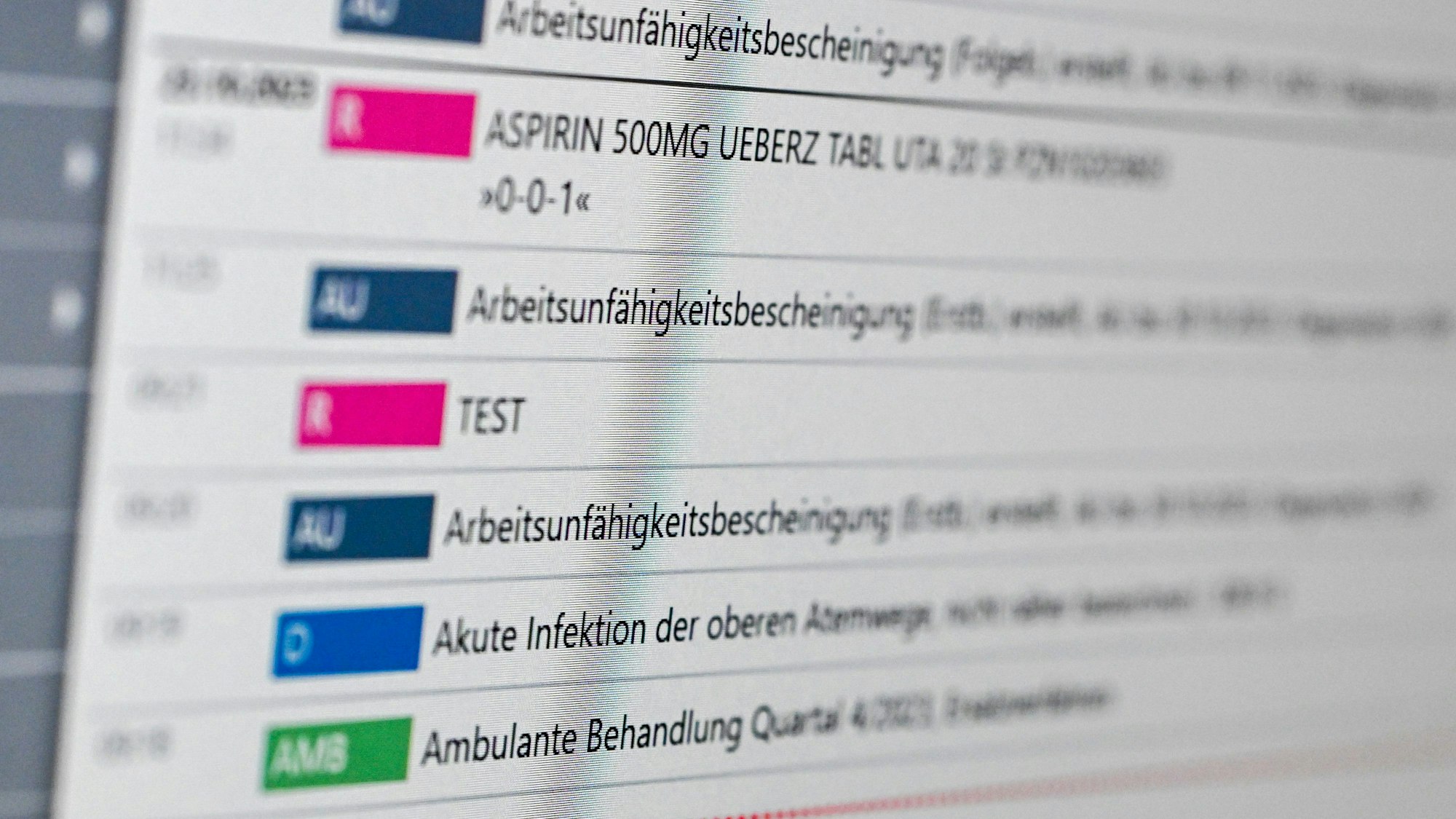

Auch eine Medikamentationsliste erhält die Gesundheitsakte. Unerwünschte Wechselwirkungen sollen so vermieden werden.

Copyright: dpa

Als sie endlich auf den Markt kommt, ist die Idee der elektronischen Patientenakte schon fast 20 Jahre alt. Beschlossen wurde ihre Einführung nämlich noch unter der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Eingeführt hat sie dann letztendlich erst ihr vierter Nachfolger Jens Spahn (CDU) im Jahr 2021. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ist noch heute klein. Derzeit haben mehr als 1,3 Millionen Versicherte Zugriff auf ihre digitale Krankengeschichte, bald werden es deutlich mehr: Denn von Januar 2025 an muss sie von allen gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten automatisch angelegt werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Patientenakte.

Was steht drin?

Laut Professor Christian Karagiannidis vom Krankenhaus Merheim handelt es sich um ein „zentrales Portal, das alle Gesundheitsdaten eines Patienten zusammenführt“. Wie in einem Aktenordner sind hier beispielsweise digital Laborwerte, der Impfpass, Röntgenbilder, Medikamentenliste, der Mutterpass und Arztbriefe abgelegt. „Das ist extrem praktisch, schließlich kann man das auch mit einem Reminder verknüpfen und dann erinnert mich die Akte sogar daran, dass ich meine Tetanusimpfung auffrischen muss.“

Professor Christian Karagiannidis, leitender Arzt im Krankenhaus Köln-Merheim, sieht in der digitalen Patientenakte eine große Chance. „Ich kann auf Knopfdruck sehen, was der Patient hat. Auch wenn er nicht ansprechbar ist. Früher mussten wir bei den behandelnden Ärzten anrufen, das kostete viel Zeit und machte die Therapie oft schlechter.“

Copyright: Krankenhaus Köln-Merheim

Wie übersichtlich und einheitlich ist das?

Jede Krankenkasse hat ihr eigenes Design. Letztlich gehen Karagiannidis zufolge alle aber ähnlich vor. Für die bessere Nutzung insbesondere durch KI wird es wichtig sein, dass die Daten künftig maschinenlesbar vorliegen. PDFs und Excel-Tabellen eignen sich deshalb weniger gut und sollten allenfalls in einer Übergangsphase Verwendung finden.

Wäre es nach Christian Karagiannidis gegangen, würde man auch in Deutschland ein zentrales Patientenportal aufbauen, auf das alle mittels Zugangscode auf die eigenen Daten zugreifen können, immer unter strengen Datenschutzbedingungen. Das ist zum Beispiel in Dänemark der Fall. Dazu konnte man sich in Deutschland bislang allerdings nicht durchringen. Der Vorteil wäre gewesen, dass auch eine nationale Gesundheitsbehörde Zugriff hätte. Die Briten nutzten diese Möglichkeit während der Pandemie, um Hochrisikokonstellationen herauszufiltern. „Diese Fälle wurden dann angerufen, aufgeklärt und sogar mit Medikamenten versorgt“, so Karagiannidis.

Wer lädt Daten hoch?

Ein Startpaket der vergangenen vier Jahre der jeweiligen Krankengeschichte bieten die Krankenkassen. Ältere Dokumente wie zum Beispiel Röntgenbilder der Zähne, die zu Hause rumliegen, kann der Patient selbst hochladen, um seine Gesundheitsbiografie auch in der Vergangenheit zu vervollständigen. Künftige Daten kommen von Ärzten, Kliniken und Menschen in Gesundheitsberufen wie beispielsweise Hebammen.

Wer hat Zugriff?

Das entscheidet der Patient selbst. Es können aber auch Vertreter freigeschaltet werden. Beispielsweise Familienmitglieder oder nahestehende Bekannte, falls sich im Falle von älteren Patienten der Sohn oder die Tochter um die Krankenakte kümmern soll. Außerdem können Ärzte, Zahnärzte, Therapeuten und andere Akteure berechtigt werden. Dabei muss nicht jeder Arzt alle Akten sehen. Nutzer können zum Beispiel festlegen, dass der Zahnarzt zwar die Medikamentenliste sowie die Kieferröntgenbilder, aber nicht die Eintragungen zu einem möglichen Schwangerschaftsabbruch oder einer psychischen Erkrankung einsehen kann.

„Die Freigabe kann auch jederzeit geändert werden“, sagt der Kölner Professor Karagiannidis. Die Krankenkassen selbst haben laut Christian Elspas von der Techniker Krankenkasse, wo man schon seit 2016 eine elektronische Patientenakte für die Versicherten anbietet, keinen Zugriff auf die Daten.

Welche Vorteile hat die Akte für mich als Patienten?

Laut Christian Elspas von der Techniker Krankenkasse kann der Patient durch die elektronische Patientenakte jederzeit seine Krankengeschichte nachvollziehen. „Wir haben die Chance, uns eine lebenslange Gesundheitsgeschichte aufzubauen. Sie können nachgucken, ob Sie die Masern hatten und wann eine Magenspiegelung oder das letzte EKG gemacht wurden“, sagt Elspas. Durch die abgespeicherte Medikamentenliste könnten unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Medikamenten vermieden werden. Künftig gehen Behandlungsdaten durch die Akte auch nicht mehr so leicht verloren. „Wer erinnert sich schon noch daran, wann er weshalb vor vielen Jahren im Krankenhaus war und welche Diagnose genau gestellt wurde. Künftig kann man das jederzeit nachvollziehen“, so Elspas.

Wo liegen die Vorteile für die Zukunft der Medizin und das Gesundheitssystem?

Die elektronische Patientenakte soll künftig auch die Möglichkeit der Datenspende bieten. „Die Datenschätze, die freigegeben werden, können dann zu Forschungszwecken genutzt werden“, sagt Elspas von der Techniker Krankenkasse. Hieraus könnten über einen längeren Zeitraum beispielsweise Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Therapien bei einer bestimmten Erkrankung die besten Ergebnisse bringen. Bei den Krankenkassen ist man überzeugt, dass die elektronische Patientenakte den Umgang der Menschen mit der eigenen Gesunderhaltung verändere. „Wir glauben, dass die Menschen besser auf sich achten können, wenn sie informiert sind“, sagt Elspas und spricht von einem „Empowerment“.

Lauern auch Gefahren?

Digitale Daten können natürlich theoretisch gehackt werden. Da Gesundheitsdaten die sensibelsten und schutzwürdigsten Daten überhaupt sind, ist die digitale Patientenakte allerdings entsprechend sicher konzipiert und umgesetzt. Die zuständigen Sicherheitsbehörden haben die Akte zertifiziert.

Wie stehen Ärztinnen und Ärzte dazu?

Eine Diagnose kann häufig schneller erstellt werden, die Effizienz in der Klinik oder Praxis wird gesteigert. Das ist erstmal positiv. „Ich kann auf Knopfdruck sehen, was der Patient hat. Auch, wenn er nicht ansprechbar ist. Früher mussten wir bei den behandelnden Ärzten anrufen, das kostete viel Zeit und machte die Therapie oft schlechter“, sagt Karagiannidis. Einige Mediziner haben Sorge, die Pflege der Akten könne sie Zeit kosten, die sie im engen Korsett des Alltags nicht haben. „Es kann nicht sein, dass wir dann da Befunde hochladen müssen. Das muss natürlich alles vollautomatisiert erfolgen“, sagt Karagiannidis.

Muss ich mitmachen?

Nein. Wer die Vorteile der elektronischen Patientenakte nicht nutzen will, der kann bei seiner Krankenkasse bis Januar widersprechen. Eine digitale Akte wird dann nicht angelegt. Auch nach Erstellung einer Akte kann diese jederzeit gelöscht werden. Daten Verstorbener werden nach zwölf Monaten vernichtet.