Drei Familien erzählenWie es ist, wenn Kinder die Berufe der Eltern ergreifen

Drei Generationen, ein Beruf: Konditor Peter Hirsch (M.), Sohn Marco Hirsch und Enkelin Jennifer Hirsch.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Köln – „Die sind jut“, sagt Peter Hirsch. „Nicht mehr meine Welt, aber wirklich jut.“ Gemeint sind die Torten von Enkelin Jennifer, kunterbunte Kunstwerke aus Teig und Creme und Früchten und Marzipan. Vor acht Jahren ist Jennifer Hirsch als Azubi eingestiegen in den Familienbetrieb. Inzwischen ist die 24-Jährige Konditormeisterin und hält in der Backstube in Bayenthal das Heft in der Hand. Drei Generationen Konditoren arbeiten zusammen in den zwei Cafés der alteingesessenen Kölner Familie, eine Dynastie von Süßnasen, die berufsmäßig auf Petit Fours, prächtige Torten und selbstgemachte Pralinen setzen.

Ursprünglich habe er Koch werden wollen, erzählt Peter Hirsch, während wir an einem regnerischen Nachmittag zusammensitzen in der Konditorei Hirsch in der Goltsteinstraße, die Sohn Marco führt. Wir wollen über Familientraditionen reden und warum man ihnen manchmal nicht entkommen kann, über elterliche Vorbilder und Abnabelungsprozesse. Denn wohl niemand beeinflusst Kinder und Jugendliche bei der Berufswahl so stark wie die Eltern. Sie sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um die berufliche Zukunft von Sohn oder Tochter geht. Sie sind Berater, Idol und lebendiges „Anschauungsmaterial“ in einem. Ihnen eifert die nächste Generation nach. Oder grenzt sich bewusst von ihnen ab, um eventuell ganz andere Wege zu gehen.

Aus der Übergangslösung wird ein Mehrgenerationenbetrieb

Koch also habe er werden wollen, sagt Peter Hirsch, eine Lehrstelle bei einem Freund des Vaters habe bereits in Aussicht gestanden. Doch letztendlich sei er an den abendlichen Arbeitszeiten gescheitert. „Mit 15 Jahren durfte ich nur tagsüber arbeiten und hätte allenfalls lernen können, wie man Kartoffeln schält.“ Also Konditor. Irgendetwas mit Essen, mit Lebensmitteln habe es schon sein sollen. Der Großvater habe am Ursulakloster in der Kölner Innenstadt eine Bierhandlung besessen, der Vater sei in der Gastronomie tätig gewesen – insofern seien bei seiner Berufsentscheidung durchaus „ein paar Gene“ beteiligt gewesen.

Opa Peter (M.), Vater Marco und Enkelin Jennifer Hirsch in der Backstube der Konditorei.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Am 1. Juni 1978 eröffnete er gemeinsam mit seiner Ehefrau Renate in der Dürener Straße in Lindenthal seine erste Konditorei, das Café Hirsch. Dessen Aushängeschild: eine lebensgroße Figur des Konditormeisters samt Schürze und Kochhaube neben der Eingangstür. Dass aus der Übergangslösung schließlich ein Mehrgenerationenbetrieb erwachsen würde, hätte Peter Hirsch allerdings nicht gedacht. „Ich habe meinen Kindern immer gesagt, sucht euch einen anständigen Beruf. Aber auf mich hört ja keiner.“

„Warum tut sich der Junge das an?“

Als erster schlug Sohn Marco die gut gemeinte Warnung des Vaters in den Wind. Ursprünglich habe er eine Banklehre machen wollen und sich erst in letzter Minute umentschieden, sagt der 45-Jährige. „Eine Weile war es für mich ein absolutes No-Go, Konditor zu werden. In dieser Phase habe ich vor allem das Schlechte an dem Beruf meines Vaters gesehen.“ Die arbeitsintensiven Wochenenden, die Feiertage, die keine waren. Ein Blick auf die Haben-Seite habe schließlich den Ausschlag gegeben: „Auf einmal registrierte ich auch das Kreative dieses Berufs, den ständigen Kontakt mit den Kunden, den abwechslungsreichen Tagesablauf.“ Ein weiterer Punkt: „Ich wollte nicht, dass all das, was meine Eltern in vielen Jahren aufgebaut hatten, demnächst wieder verschwindet. Es war relativ früh klar, dass meine beiden Brüder die Konditorei nicht weiterführen würden. Also habe ich das übernommen.“

Beim Vater stieß seine Entscheidung zunächst auf Skepsis. „Ich habe mich gefragt, warum sich der Junge das antut“, erinnert sich Peter Hirsch. „Aber selbstverständlich habe ich mich auch gefreut, dass er in meine Fußstapfen treten wollte. Das motiviert einen ja auch selber, weiter dran zu bleiben und nicht zu sagen: Jetzt verkaufen wir an eine Bäckereikette.“

Drei Generationen, ein Beruf – das birgt Konfliktpotenzial

Sechs Jahre standen Vater und Sohn gemeinsam in der Backstube in Lindenthal. Dann sei es zu den ersten Generationenkonflikten gekommen. „Wenn jugendlicher Ehrgeiz auf Erfahrung trifft, kann das ein Problem sein, und man fühlt sich schnell ausgebremst“, umreißt Marco Hirsch das Streitpotenzial zwischen Jung und Alt. Eine räumliche Trennung schuf Abhilfe. Seit mehreren Jahren führt er in der Goltsteinstraße seine eigene Konditorei. 2009 wurde die Backstube von Lindenthal nach Bayenthal verlegt. „Jeder hat seines, aber wir arbeiten weiterhin zusammen.“

Auch die Teamarbeit mit der Tochter funktioniert gut. 2013 begann Jennifer Hirsch im Betrieb des Vaters mit ihrer Ausbildung. Auch sie, erzählt die 24-Jährige, habe zunächst andere berufliche Pläne gehabt. „Ich bin zwar im Café aufgewachsen, aber ich wollte nie Konditorin werden.“ Eine Weile habe sie mit einer Ausbildung zur Erzieherin geliebäugelt, aber ganz überzeugt sei sie nicht von dem Beruf gewesen. „Nach der zehnten Klasse stand ich plötzlich da und wusste nicht, was ich tun sollte. Die Schule weitermachen oder eine Ausbildung beginnen?“ Die Konditorlehre sei zunächst eine Verlegenheitslösung gewesen – eine, aus der allerdings längst eine Passion geworden ist: „Ich könnte mir nichts anderes als Konditorin vorstellen.“Kaum jemand in der Familie ist darüber glücklicher als ihr Vater. „Man sollte nicht irgendeinen Job machen, sondern das, was einem Spaß macht“, sagt Marco Hirsch. „Umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie gerade diesen Beruf gewählt hat.“ Und damit mit Lust und großem Enthusiasmus die Familientradition fortsetzt.

Eltern beeinflussen die Berufswahl der Kinder enorm

Welch großen Einfluss die Arbeitserfahrungen der Eltern auf die Berufswahl ihrer Kinder haben, bestätigt eine Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „das Aktivierungspotential von Eltern im Prozess der Berufsorientierung“. Für die berufliche Orientierung der Jugendlichen seien bereits positive oder negative Äußerungen der Eltern, die sie im Kindesalter aufschnappen, von Bedeutung, heißt es darin. „Sie prägen das kindliche Bild von der Arbeitswelt und deren Zukunftsorientierung.“ Wer also positiv über seinen eigenen Job spricht, der erhöht die Chancen, auch die nächste Generation dafür zu begeistern.

Gefährlich allerdings könne es werden, wenn die Eltern ihre eigenen beruflichen Wünsche und Erwartungen auf die junge Generation projizierten und die damit unter Druck setzten, so die Erfahrung von Johannes Wilbert vom Institut zur Berufswahl in Wetter an der Ruhr. Der Berufscoach und sein Team beraten seit mehr als 20 Jahren berufssuchende Jugendliche und junge Erwachsene. Und nicht selten erleben sie es, dass junge Menschen den Eltern zuliebe in die falsche Richtung marschieren. Einer der Gründe könnten Wahrnehmungsprobleme seitens der Eltern sein, sagt Wilbert. „Sie sehen ihr Kind anders, als es ist, und drängen es eventuell in einen Beruf, der nicht zu ihm passt.“ Mitunter rieten Eltern ihren Kindern auch aus Sicherheitsdenken zu einem Beruf, der ihnen vertraut sei und den sie eventuell selber ausübten.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Doch es geht nicht darum, was jemand werden soll, sondern was er werden will“, betont Wilbert. Er coacht die Jugendlichen zunächst dahingehend, dass sie lernen, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu differenzieren. Wo sehen sie selber ihre Stärken? Welche Veranlagungen bringen sie mit? Was sind ihre ureigenen Grundwurzeln? „Der eine ist Pinguin, der andere ist Wolf“, umschreibt der Berufsberater die Vielfalt menschlicher Talente und Möglichkeiten. „Der Pinguin muss aufpassen, dass er nicht im Wald landet.“

Auch Konstantin Richter orientierte sich bei der Berufswahl an dem Vorbild der Eltern. Und hat es bis heute nicht bereut. Er studierte Medizin wie schon der Vater, wie die Mutter und wie ein Großvater. Inzwischen steht er kurz vor dem Ende seiner Facharztausbildung zum Urologen an einer Kölner Uniklinik. Druck seitens der Eltern, versichert er, habe es nie gegeben. Ganz im Gegenteil. „Sie haben mir den nötigen Freiraum gegeben, um mich zu entwickeln.“

Vater Dr. med. Martin Richter leitet an der Bonner Heliosklinik die handchirurgische Abteilung, Sohn Konstantin Richter macht seinen Facharzt an der Kölner Uniklinik als Urologe.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Der 33-Jährige und seine jüngere Schwester wurden schon früh mit den Vor- und Nachteilen des Arztberufs konfrontiert. Die Eltern hatten sich in Bonn während des Medizinstudiums kennengelernt. Martin Richter ist Chefarzt der Handchirurgie am Helios Klinikum Bonn, Gertrud Richter, ebenfalls eine promovierte Ärztin, verzichtete der Familie zuliebe auf eine eigene Karriere. „Bei uns zu Hause wurde immer viel über medizinische Themen gesprochen“, erinnert sich der Sohn. Fachbegriffe seien gefallen, „mit denen wir Kinder nichts anfangen konnten. Also haben wir nachgefragt“. Der Vater habe abends häufig von seinen Operationen erzählt. „Allein weil Medizin bei uns ein Dauerthema war, wollte ich eigentlich etwas ganz anderes studieren. Es gibt schließlich viele spannende Berufe. Hinzu kam, dass Kinder von Ärzten häufig selber Arzt werden“ – eine Tradition, der er sich nicht verpflichtet fühlte. Als er 13 Jahre alt war, habe ihn der Vater sogar einmal zu einem kleinen Eingriff in den Operationssaal mitgenommen. „Ich fand es ganz interessant, aber Arzt wollte ich nicht werden.“

Erst als in den Biologiekursen der Oberstufe Molekulargenetik auf dem Stundenplan stand, habe er begonnen umzudenken, beschreibt Konstantin Richter seine berufliche Selbstfindung. „Die Thematik war total spannend, und ich begann zu überlegen, etwas in diese Richtung zu machen.“ Nach dem Abitur schrieb er sich zunächst in Freiburg für Molekularmedizin ein. „Anfangs war ich begeistert, aber nach einem Jahr stellte ich fest, dass ich nicht mein Leben lang im Labor stehen, sondern mit Menschen arbeiten möchte.“ Also schwenkte er um auf Medizin.

„Ich habe nicht erwartet, dass er Arzt wird“

Vor allem der Vater reagierte mit Stolz auf den Studienwechsel des Sohnes. „Ich habe nicht erwartet, dass er Arzt wird“, sagt Martin Richter. „Zumal er immer betont hat, Medizin sei nicht seine erste Wahl.“ Umso mehr habe er sich über Konstantins Entscheidung gefreut. „Ich fand es schön zu sehen, dass ich ihm meine eigene Begeisterung und meine Überzeugung, dass der Arztberuf eine gute Sache ist, vermitteln konnte.“

Vater Martin Richter hätte nie gedacht, dass sein Sohn Konstantin auch Arzt wird.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Er selber habe es nie bereut, Arzt geworden zu sein, sagt der 60-Jährige. Man brauche dafür eine innere Passion, die alles andere aufwiege. Den stressigen Klinikalltag, das reduzierte Privatleben. Sein Vater sei Ingenieur gewesen. „Auch das wäre vielleicht infrage gekommen. Doch ich fand einen Beruf, in dem man etwas Sinnvolles für die Menschen tun kann, interessanter als etwas rein Technokratisches.“ Als Arzt müsse man nicht täglich Heldentaten vollbringen. „Es reicht, jemanden vor einer Operation aufzuklären und zu sehen, dass man ihm damit die Angst vor dem Eingriff genommen hat. Allein das gibt einem das Gefühl, nicht ganz umsonst auf dieser Erde gewesen zu sein.“

Viele Betriebe finden keine Nachfolger

Indes: Generell zeigt die junge Generation heute weniger Enthusiasmus als noch vor wenigen Jahren, in die Fußstapfen der Eltern oder Großeltern zu treten. „Die Wahlmöglichkeiten sind größer geworden“, erklärt der Arbeitspsychologe und -mediziner Michael Kastner die wachsende Unlust der Berufssuchenden, den Familientraditionen zu folgen. Schon seit Jahren warnen Apotheker, niedergelassene Ärzte, Landwirte und Mittelstandsunternehmen vor einer drohenden Überalterung ihres Berufsstandes und dem möglichen Ende vieler Familienbetriebe. Zumal sich häufig auch kein geeigneter außerfamiliärer Kandidat für eine Übernahme findet. Familieninterne Nachfolgen seien zum Auslaufmodell geworden, konstatierten jüngst deutsche Mittelstandsexperten und warteten mit markanten Zahlen auf: Fand 2017 noch mehr als die Hälfte der mittelständischen Betriebe eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aus dem Familienkreis, so waren es zwei Jahre später nur noch 44 Prozent.

Peter Pascher vom Deutschen Bauernverband sieht ähnliche Probleme auf seine Klientel zurollen. „Die jungen Leute sehen ihr berufliches Wirkungsfeld häufig in anderen Bereichen als in der Landwirtschaft“, so seine Beobachtung. Die mögliche Folge: Aus einem Vollerwerb werde in der nächsten Generation ein Nebenerwerb, bis die übernächste Generation schließlich sage: Ich will nicht mehr. „Das ist zwar nicht die Norm, aber eine Tendenz.“ Christian Vieht, Betreiber der Online-Plattform Hof-sucht-Bauer.de, beurteilt die Situation der Landwirte noch wesentlich drastischer. Nur etwa jeder dritte Landwirt habe einen Hofnachfolger aus dem Familienkreis „In 50 Prozent der Fälle wollen die Kinder den elterlichen Hof nicht übernehmen und treffen ihre eigenen beruflichen Entscheidungen. 20 Prozent der Landwirte haben erst gar keine Kinder.“ Eine Entwicklung, auf die sich Viehts Geschäftsmodell gründet: Er vermittelt jährlich bis zu 4000 Kontakte zwischen Landwirten und potentiellen, außerfamiliären Hofnachfolgern.

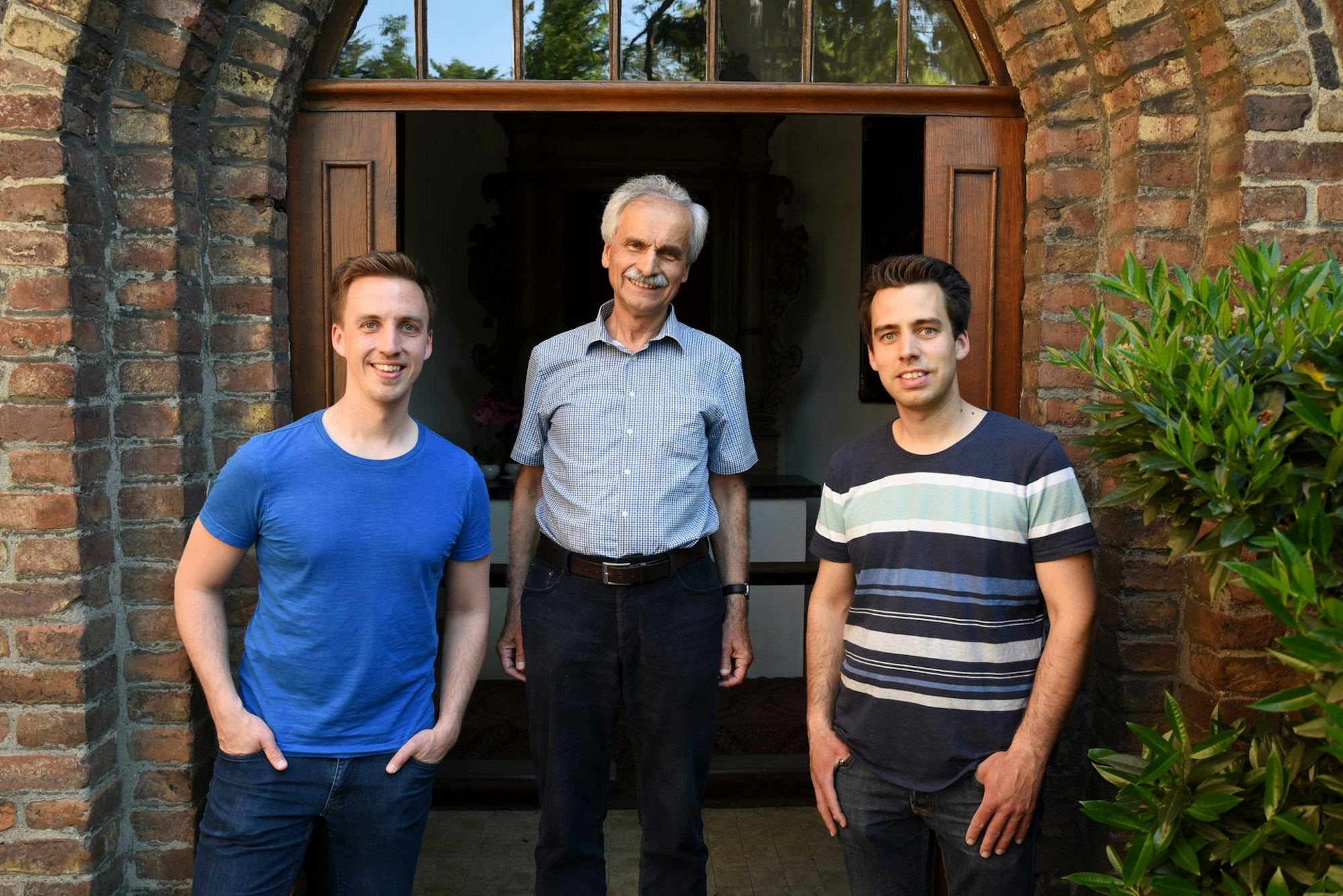

Vater Walter Decker (M.) führt mit seinen Söhnen Thomas und Johann (blaues Shirt) den Hof Großer Kreuzhof in Pulheim-Stommeln weiter.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Eine Option, auf die Walter Decker, Besitzer des Großen Kreuzhofs in Pulheim-Stommeln, zu seiner großen Freude nicht zurückgreifen musste. Vor acht Jahren hat der 68-Jährige die Hofnachfolge geregelt und mit seinem Sohn Thomas eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet: Vater und Sohn bewirtschaften den Betrieb vorerst noch gemeinsam, doch vor einem Jahr hat Walter Decker den langsamen Rückzug eingeläutet. „Irgendwann ist es genug.“ Er wäre sehr traurig gewesen, wenn der Sohn den Hof nicht übernommen hätte, sagt er. „Aber ich hätte es akzeptiert.“

Für Thomas Decker, ältestes von drei Kindern, stand schon zu Schülerzeiten fest, was er einmal werden wollte: Landwirt wie der Vater, wie der Großvater. Wie der Ur-, Urgroßvater, dessen Initialen zusammen mit denen der Ur-, Urgroßmutter tief eingeritzt sind in das Holz über dem alten Scheunentor: „JW“ und „ML“. Joseph Weidt und Maria Lemper. Seit mindestens acht Generationen ist der Große Kreuzhof mit seinen 250 Hektar Ackerland in Familienbesitz. Die Hofanlage stammt aus dem 19. Jahrhundert, das Haus, in dem Thomas Decker und seine beiden Geschwister aufgewachsen sind, ist mindestens 150 Jahre alt. Es gebe vieles, was sie mit den Generationen vor ihnen verbinde, sagt der 34-Jährige. Die Kapelle, die die Ur- Urgroßeltern 1856 auf ihrem Besitz bauen ließen, als sich nach langer Wartezeit endlich Nachwuchs einstellte. Das Taufbecken in der Pfarrkirche St. Martinus, das Joseph Weidt und Maria Lemper anlässlich der Geburt ihres zweiten Kindes stifteten.

Seit mindestens acht Generationen ist der Große Kreuzhof im Besitz der Familie Decker.

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Neue Ideen für den elterlichen Betrieb

Natürlich habe auch die Familientradition eine Rolle gespielt bei seiner Entscheidung, den Betrieb fortzuführen, sagt Thomas Decker, der wie sein Vater in Bonn Landwirtschaft studierte. „Mein Bruder und meine Schwester hatten kein Interesse an der Hofübernahme.“ Johannes Decker, der Bruder, arbeitete nach dem Betriebswirtschaftsstudium bei einem Start-up-Unternehmen in Köln, die Schwester wurde Journalistin. Doch das allein sei es nicht gewesen. „Ich kann solch einen Betrieb nicht nur deswegen weiterführen, weil ich das muss oder weil es Tradition ist in der Familie. Ich stecke sehr viel Zeit und Arbeit rein, und das funktioniert nur, wenn ich mit Enthusiasmus und Spaß dabei bin.“

Zum Spaß gehöre auch die Entwicklung neuer Ideen. Neben den Klassikern Weizen, Zuckerrüben, Raps, Ackerbohnen und Kartoffeln wird auf dem Großen Kreuzhof seit sechs Jahren Rollrasen produziert. Eine Novität, die auf Thomas Deckers Initiative zurückgeht. 2019 ist als weiteres Standbein der Anbau von Quinoa hinzugekommen, eine Jahrhunderte alte, nährstoffreiche Kulturpflanze aus den Hochebenen der peruanischen Anden. Das Lieblingsgewächs der Inka beziehungsweise dessen Samenkörner sind längst ein Renner auch in deutschen Küchen. Gemeinsam mit Ehefrau Verena und dem Bruder, der dafür seinen Job in Köln aufgab, hat Thomas Decker ein Start-up gegründet, die Feldhelden Rheinland, und beliefert Kunden in ganz NRW mit den begehrten Körnchen.

Walter Decker unterstützt die Pläne seines Nachfolgers aus vollem Herzen „Ich finde es gut, wenn junge Leute etwas Neues wagen, statt das zu tun, was schon ihre Väter gemacht haben. Ich freue mich, dass Thomas den Betrieb mit neuen Ideen und mit viel Energie weiterentwickelt.“