Der Geschichtsverein Opladen startet ein Großprojekt zur Neugliederung, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat.

„Lev 50“Wie die kommunale Neugliederung Leverkusen verändert hat

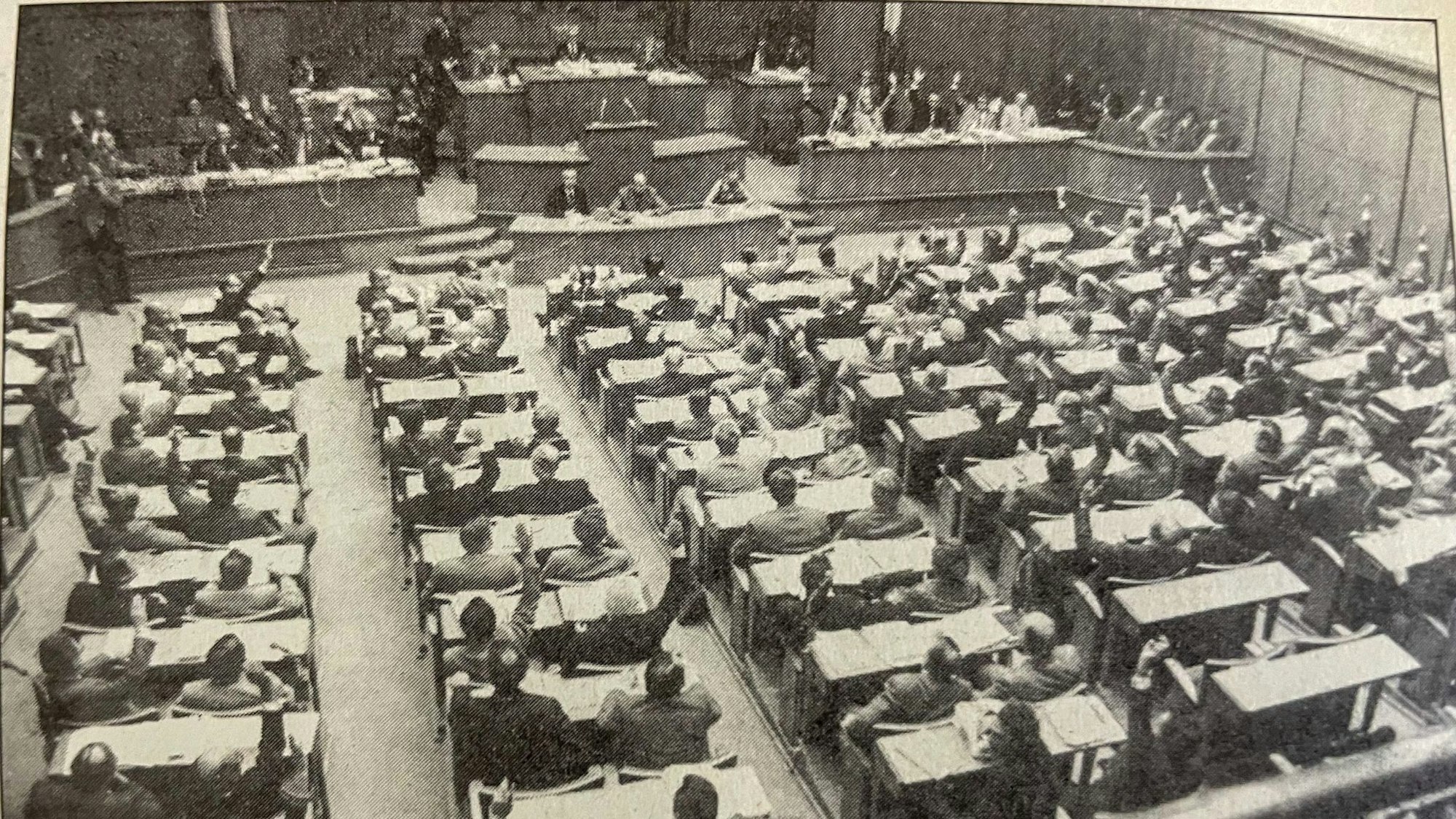

Die historische Abstimmung im NRW-Landtag am 27. September 1974.

Copyright: Chronik des 20. Jahrhunderts/Repro Pinner

Das sichtbarste Zeichen ist das Nummernschild. Viele Leverkusenerinnen und Leverkusener haben noch oder wieder OP-Kennzeichen an ihren Autos. Und viele dieser Menschen würden sich wohl auch nach wie vor eher als Opladenerinnen und Opladener bezeichnen. Bis zum 31. Dezember 1974 war Opladen Kreisstadt des dann aufgelösten Rhein-Wupper-Kreises. Seit dem 1. Januar, als die kommunale Gebietsreform wirksam wurde, ist Opladen Leverkusens größter Stadtteil. Der Opladener Geschichtsverein (OGV) beschäftigt sich nun im Rahmen mehrerer Projekte mit der Reform und dem Stadtwerdungsprozess von Leverkusen.

Die kommunale Gebietsreform wurde in zwei Phasen in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, das sogenannte Köln-Gesetz regelte die Zuschnitte ab dem 1. Januar 1975 für die Gebiete rund um Köln. Die kreisfreie Stadt Leverkusen wurde mit den Städten Bergisch Neukirchen und Opladen zusammengeschlossen. Auch Hitdorf, das bis dahin zu Monheim (jetzt Kreis Mettmann) gehört hatte, war von da an Teil der neuen kreisfreien Stadt Leverkusen.

„Die Reform hat Jahrzehnte alte Strukturen berührt“, sagt Historiker Jürgen Mittag im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“. Vereine, Kultur, Mobilität – irgendwie seien fast alle Menschen betroffen gewesen. Man habe damit Verwaltungsstrukturen effizienter machen wollen, erklärt Mittag. Den Rhein-Wupper-Kreis gab es ab dem 1. Januar 1975 dann nicht mehr. Er erstreckte sich nordöstlich bis nach Radevormwald (heute Oberbergischer Kreis). „Deshalb fahren auch heute noch Traktoren dort mit Opladener Kennzeichen“, sagt Mittag.

Alles zum Thema Opladen

- Festnahme in Opladen Diebe wollten Geld von Marktbeschickerin stehlen

- Leverkusener Geschichte Ausstellung beleuchtet die Kindheit in der Nachkriegszeit

- Wupper oder Wiembach Hochwasserschutz in Opladen bleibt emotional besetzt

- Unfälle Radfahrer stirbt nach Sturz in Opladen – zwei weitere schwer verletzt

- Preis Neue Bahnstadt Opladen kommt auf 2. Platz bei Wettbewerb zu Stadtentwicklung

- Nach Tod eines Mädchens Berliner Platz in Opladen bekommt „Berliner Kissen“ und Markierungen

- Größe, Preise, Entwicklung Das hat sich 2024 auf Leverkusens Büromarkt getan

Der Rhein-Wupper-Kreis.

Copyright: Stadtarchiv Leverkusen

Das offizielle Gründungsdatum der Stadt Leverkusen ist der 1. April 1930. Damals schlossen sich die damalige Stadt Wiesdorf mit den Gemeinden Schlebusch, Steinbüchel und Rheindorf zusammen. Dennoch, so Mittag, könne man die Frage stellen, ob nicht auch der 1. Januar 1975, an dem Leverkusen so zusammengestellt wurde, wie es heute ist, als Gründungsdatum gesehen werden könne.

Der Prozess der kommunalen Gebietsreform wurde von Protesten begleitet. Am 1. August 1974 bildete sich die Initiative „Lev muss leben“. „Nur nicht nach Köln!“, hieß es damals im „Leverkusener Anzeiger“. Denn auch eine Eingemeindung der Stadt nach Köln stand im Raum. Verschiedene Stellen hätten damals verschiedene Interessen vertreten, berichtet Jürgen Mittag: Wirtschaft, Kommunen, die Stadt Köln. Interessant: Der Protest sei damals auch aus der bürgerlichen Zivilgesellschaft gekommen und nicht bloß aus der 68er-Bewegung, so Mittag.

Eine Plastiktüte mit dem Slogan „Lev muss leben“, mit dem Leverkusen 1975 gegen die Eingemeindung nach Köln protestierte. Die gab es damals vom Bayer Kaufhaus.

Copyright: Ralf Krieger

Das hätte auch zu Modifizierungen geführt. Zum Beispiel für die Nachbarstadt Monheim, die eigentlich Düsseldorf hätte zugeschlagen werden sollen, so Mittag. Durch eine Verfassungsbeschwerde 1976 wurde der Plan nicht umgesetzt.

Die Stadt Leverkusen 1970.

Copyright: Stadtarchiv Leverkusen

Durch Prozesse wie diese Städtezusammenführungen verlören die kleineren Kommunen immer etwas an Bedeutung, ordnet Mittag ein. Für Opladen gelte das zum Beispiel in Sachen kommunale Versorgung, Infrastruktur und auch finanzielle Zuwendungen. In anderen Regionen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, sei das allerdings noch deutlich extremer.

Nach der Abstimmung im Düsseldorfer Landtag am 27. September 1974: Bruno Krupp (l.l), damals SPD-Landtagsabgeordneter, später Oberstadtdirektor, mit Oberbürgermeister Wilhelm Dopatka.

Copyright: Holger Schmitt/Repro Pinner

Über die Jahre oder Jahrzehnte rücke das Leverkusen-Bewusstsein immer weiter in den Vordergrund, meint der Opladener. Auch wenn die Ballungsräume Wiesdorf, Opladen und Schlebusch ein ausgeprägtes Sonderbewusstsein hätten. Aber: Nach innen sei man zwar Opladener, nach außen aber wohl Leverkusener, schätzt Mittag ein. „Dieses Jahr sieht man das ganz deutlich: Im Stadion stehen wir doch alle als Leverkusener.“ Auch der Bayer-Konzern habe dazu seinen Beitrag geleistet, auch wenn dieser Einfluss zurückgegangen sei. Grundsätzlich gelte: „Kultur und Sport binden Städte zusammen.“

Starten das Projekt „Lev 50“: Renate Blum, Jörn Wenge, Jürgen Mittag, Ernst Küchler vom Opladener Geschichtsverein.

Copyright: OGV

Die kommunale Neugliederung als historischer Prozess habe in den vergangenen Jahren wenig Beachtung gefunden. Zum 50. Jahrestag will der OGV das mit dem Projekt „Lev 50“ ändern. Zur Einführung in die Thematik wird es eine Ausstellung in der Villa Römer geben, die Eröffnung ist für den 7. September geplant. In fünf Räumen sollen Vorgeschichte, Verlauf und Strukturen erläutert werden. Dafür sucht der OGV noch Material. Broschüren, Aufkleber, Banner, Telefonbücher, Dokumente, abmontierte Straßenschilder – über solche Dinge wären die OGV-Mitglieder dankbar. Der Verein ist per E-Mail, lev50@ogv-leverkusen.de, zu erreichen.

Auch Zeitzeugen können sich bei den Historikern melden. „Das ist ein partizipatives Mitmachprojekt“, sagt Mittag. Auch persönliche Urkunden oder Fotografien seien gern gesehen.

Zur Finissage der Ausstellung, voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 2025, soll es dann auch einen Festakt mit Experten und Zeitzeugen geben. Die sollen das Thema aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten. Im Anschluss ist dann eine Serie zu einzelnen Themen geplant. Man wolle sozusagen das abarbeiten und einlösen, was man in der Auftaktausstellung aufgeworfen haben, sagt Mittag. Außerdem will der Verein darüber veröffentlichen und sich an Fachveranstaltungen beteiligen. Wann genau, das geschehen kann, ist noch nicht klar. Wohl eher Ende 2025 oder 2026.