Ein Forschungsprojekt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin untersucht, welche Pflanzen auf welchem Boden am besten wachsen.

Projekt in der RegionSo können Gärtner in Sankt Augustin zu Klimaschützern werden

Das Projekt „Der heimische Garten als Klimaschützer“ der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit Professor Martin Hamer, Samantha Antonini und Alexandra Gutmann (v.l.). Testpflanzen werden an die Teilnehmer ausgegeben.

Copyright: Stefan Villinger

Gartenbesitzer können zu Klimaschützern werden. Wie das geht, wird nun beim Forschungsprojekt „Kluger Transfer“ an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in Sankt Augustin untersucht. Ein Team von Wissenschaftlern um Professor Martin Hamer aus dem Internationalen Zentrum für Nachhaltige Entwicklung an der H-BRS arbeitet mit 20 Besitzern von Gärten aus dem Rhein-Sieg-Kreis zusammen.

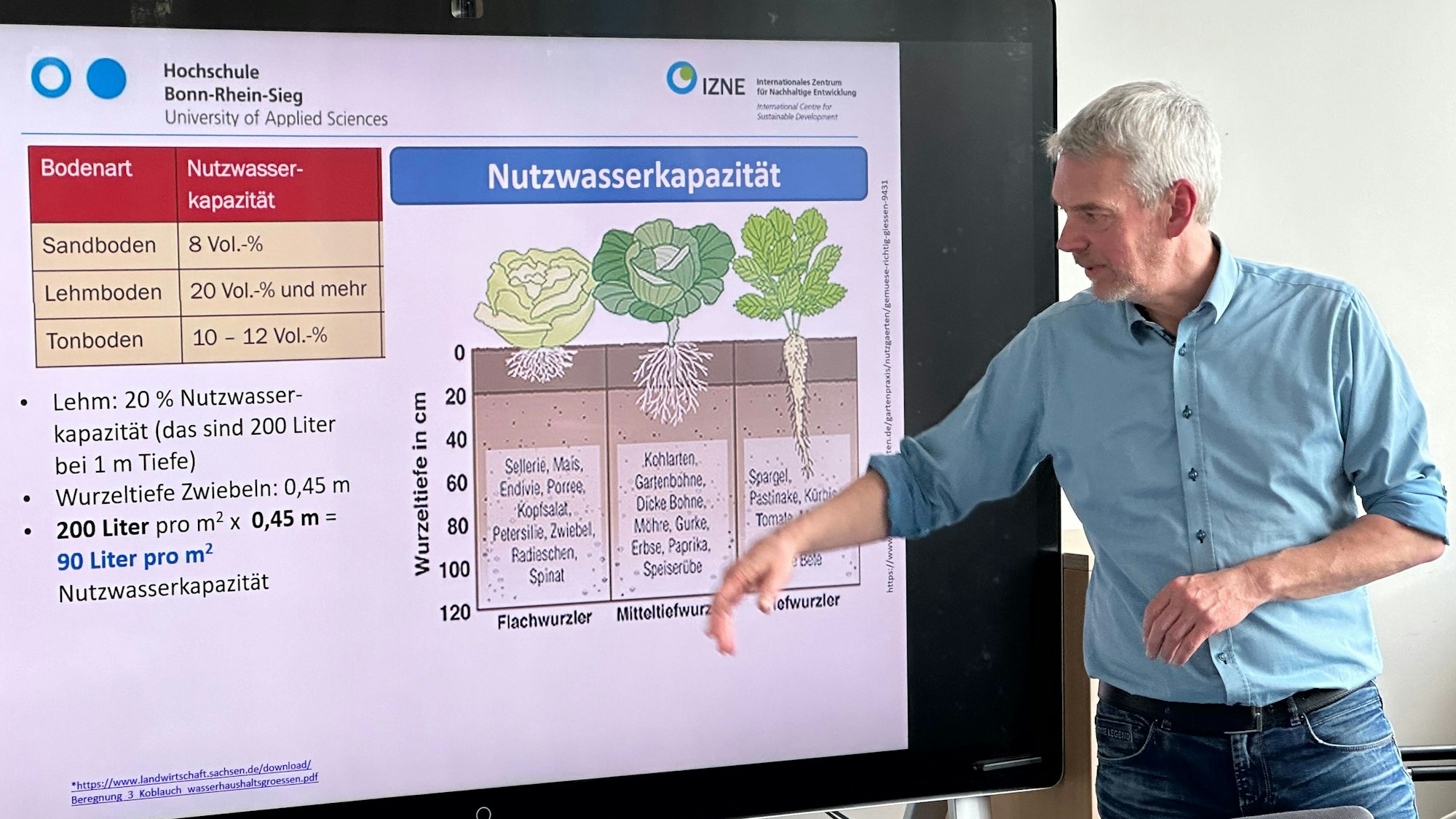

Ein Jahr lang wird untersucht, wie die Beschaffenheit ihres heimischen Bodens ist und wie Pflanzen mit ihrem Wachstumsverhalten darauf reagieren. Nun fand die Einführungsveranstaltung statt. 20 Gartenbesitzer hatten sich gemeldet, um am Projekt teilzunehmen.

Hochschulprojekt: Private Gärten sind wertvoll für das Klima

Mit dabei auch Brigitte und Konrad Klöckner aus Hangelar, die, wie alle anderem Teilnehmer auch, eine Bodenprobe ihres Gemüsebeetes mitgebracht hatten. „Wir möchten wissen, ob unser Garten gedüngt werden muss.“ In einem einleitenden Vortrag erklärte Hamer, dass es in Deutschland rund 17 Millionen Gärten mit einer Gesamtfläche von 6800 Quadratkilometern gebe. „Das entspricht von einer Million Fußballplätzen oder fast der gesamten Ackerfläche von Rheinland-Pfalz“, so der Professor mit einem Forschungsschwerpunkt für Böden und Biomasse.

Professor Martin Hamer erklärt den Bodenaufbau im Gemüsegarten.

Copyright: Stefan Villinger

Private Gärten als Gegensatz zu versiegelten Flächen seien wertvoll für das Klima, würden viele Zwecke erfüllen: Von Spieloasen für Kinder über den Anbau von Lebensmitteln bis hin zu Sauerstoffproduzenten. „Die Böden in den Gärten bestehen je zur Hälfte aus Festsubstanz und Porenvolumen“, erläuterte Hamer. Nicht nur für den Gemüseanbau sei der Bereich bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern wichtig.

„Eine Fläche von 350 Quadratmetern nimmt vier Tonnen Kohlendioxid auf“, so Hamer über die Speicherfunktion von Böden. Gärten seien im Prinzip ein geschlossener Kreislauf. „Tiefes Pflügen stört das Bodenleben mit seiner Mikrostruktur“, erklärte der Professor den Nachteil vom Umgraben der Beete oder auch Felder.

Als Dünger für Gärten in Siegburg oder Hennef reichen ausschließlich Grünabfälle aus der Küche

Im Prinzip hätte ein gesunder Boden im Garten alleine genügend Nährstoffe. Als Dünger könnten ausschließlich „pflanzliche Abfälle“ aus dem Haushalt reichen. Dies sei jedoch bei vielen unbekannt. „85 Prozent der heimischen Gartenböden sind überdüngt“, so Hamer über Untersuchungen. Das gut gemeinte Zuführen von Nährstoffen für die Pflanzen sei deshalb oft gar nicht nötig.

Brigitte Klöckner aus Hangelar füllt ihre mitgebrachte Erde in eine Analyseflasche.

Copyright: Stefan Villinger

Die mitgebrachten Bodenproben wurden auf zwei Inhalte untersucht. Den PH-Wert und den Stickstoffgehalt. Die Teilnehmer füllten sie dafür in bereitstehende Analyseflaschen. Das Ergebnis: 5 von 20 Bodenproben waren zu sauer, zwei wiesen eine leichte Überversorgung mit Stickstoff auf. Gegen einen zu hohen PH-Wert hilft Kalken des Bodens. „Bei zu hohem Stickstoffgehalt, der als Nitratwert im Boden gemessen werden kann, sollte nicht weiter gedüngt werden“, so Hamer. Einfach abwarten, würde genügen.

Das ungiftige Nitrat im Stickstoffdünger kann sich im Körper in das giftige Nitrit umwandeln

Nitrat ist im Prinzip ungiftig. Einige Pflanzen können es sogar einlagern. „Es kann aber im Boden oder im menschlichen Körper in das giftige Nitrit umgewandelt werden“, berichtete Hamer. Deshalb sei es wichtig, bei der Düngung mit Stickstoff auf die Dosierung zu achten. Das sei nur wenigen Menschen mit Hausgärten bekannt. „Eine Bestimmung des Nitritgehaltes im Boden erlaubt Rückschlüsse auf die allgemeine Stickstoffversorgung und kann auch unter gesundheitlichen Aspekten sinnvoll sein“, erläuterte Hamer.

Im Anschluss an die Veranstaltung wurden Lauch- und Brokkoli-Pflanzen an die Teilnehmer ausgegeben. Sie sind ein wichtiger Teil der Versuchsreihe. Im heimischen Garten wird nun ihr Standort untersucht und das Wachstum beobachtet. Dazu werden Bodenproben genommen und an die Hochschule geschickt. Sie werden, wie auch die Pflanzen, ausgiebig analysiert, berichtete Alexandra Gutmann vom Max-Planck-Institut in Mainz, das auch an dem Projekt teilnimmt.