Im Angesicht des Todes brechen sie ihr SchweigenDas Trauma der Kölner Kriegskinder

Die Mutter von Jürgen Wiebicke um 1936 am Klausenberg in Brück.

Copyright: Archiv Wiebicke

Köln – Die Generation der Kriegskinder hat nicht so gerne geredet über ihre eigene Kindheit und Jugend, die fast immer geprägt war von Krieg, Tod und Gewalt, von Hunger, Armut, Flucht oder Vertreibung, von Denunziation und dem Geist der Nazizeit. Dem Kölner Philosophen und Autor Jürgen Wiebicke ist es gelungen, mit seinen Eltern ausführliche Gespräche darüber zu führen, als sich deren Lebensende abzeichnete. Entstanden ist „Sieben Heringe – Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben“, ein Memoir, ein spannendes Buch voller Emotionen, dass sich am Ende intensiv mit dem Sterben und der Vorbereitung darauf auseinandersetzt.

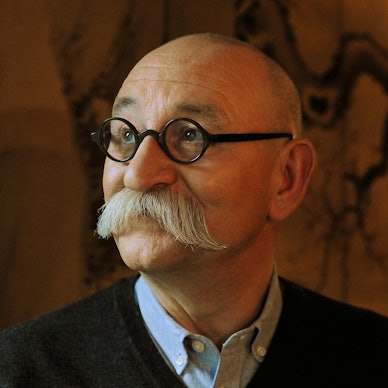

Jürgen Wiebicke feiert das Leben

Vorher aber feiert Wiebicke das Leben, indem er die Geschichte seiner Familie aufschreibt, die normal ist für ihre Zeit, exemplarisch, und dennoch für die Generationen danach, die den Krieg nicht mehr erlebt haben, schwer vorstellbar in all ihrer Härte, umso schöner in kleinen Glücksmomenten. Wir haben Jürgen Wiebicke, der das Buch seinen Kindern widmet, „damit aus Erzählen Weitererzählen wird“, am Friedhof in Brück getroffen.

Herr Wiebicke, hat die Arbeit am Buch ihre Einstellung zum Tod verändert?

Ich finde es wichtig, einen anderen Blick auf das Lebensende zu werfen. Wir denken da immer nur an Schmerzen und Hinfälligkeit, an all die Dinge, die nicht mehr gehen. Was ich erfahren durfte, und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass Eltern eine Freude am Leben haben können, obwohl sie Vieles nicht mehr können. Es entsteht ganz viel Lebensqualität dadurch, dass man sprechen kann. Die heilsame Kraft von Sprechen ist für mich das Wichtigste. Welche Türen sich öffnen, wenn man anfängt zu spreche.

Die Türen öffnen sich angesichts des Todes?

Ja. Es war schön zu sehen, dass sowohl bei meinem Vater wie bei meiner Mutter das nahende Lebensende sie radikal gemacht hat. Als ob man freier sprechen könnte, weil man keine Rücksicht mehr nehmen muss auf Etikette. Dass man einfach sagen kann, was die Härten des Lebens waren. Und das Tolle ist: Wenn man die Härten des Lebens ausspricht, dann werden sie weich. Wenn sie aber als Kloß im Hals oder noch tiefer bleiben, dann bleiben sie hart. Ich hatte oft das Gefühl, je intensiver wir gesprochen habe, umso besser ging es meinen Eltern. Sie haben sich wieder gespürt. Das ist ein großes Thema im Alter: Wie kann ich mich selber spüren. Durch Erzählen und Vertrauen schaffen kann man offenbar die Erfahrung machen, noch oder wieder da zu sein.

Das Buch "Sieben Heringe" ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und koste 20 Euro.

Copyright: Stefan Worring

Mir geht es so, dass die eigene Vergangenheit für mich wichtiger wird mit dem Älter werden. Wie ist das bei Ihnen?

Wir Baby-Boomer sind ja in einer ziemlich glücklichen Phase der Geschichte groß geworden. Wir sind im Windschatten der Geschichte gesegelt. Wir haben uns viel auseinandergesetzt mit der Generation vor uns, haben viel erfahren über NS-Zeit und Weltkrieg. Was ich beim Älterwerden so frappierend finde, ist dass sich die Proportionen verschieben. Wenn man jung ist – ich bin 17 Jahre nach Kriegsende, oder brutaler gesagt nach der Befreiung von Auschwitz geboren - führt das dazu, dass man denkt, das war eine ganz andere Zeit, da habe ich nichts mit zu tun. Wenn man älter wird, merkt man, dass die Nachwirkungen in jedem von uns, von unserer Generation, spürbar sind.

Produkte einer kaputten Gesellschaft, die seelisch zerstört war

Wir alle sind Produkte einer kaputten Gesellschaft, die seelisch zerstört war. Für mich ist es wichtiger geworden mit den Jahren - und da haben die Gespräche mit meinen Eltern sehr geholfen – nach dem zu suchen, was ich so die Archäologie meines Lebens nenne. Was sind die Dinge, die ich mitbekommen habe, ohne dass ich das in dem Moment gemerkt habe? Ich glaube, dass sich NS-Zeit nicht darin erschöpft, dass Menschen umgebracht wurden, dass es politische Gewaltherrschaft gab, sondern dass sie in den ganzen Gefühlshaushalt eingedrungen ist. Unsere Eltern haben das in sich getragen als eine seelische Erbschaft. Logischerweise haben wir etwas davon mitbekommen, ohne dass das gewollt war.

Im Buch beschreiben Sie, dass es in Ihrer Jugend cool war, so etwas wie einen „Roten Onkel“ zu haben. Wenn man aufbegehren konnte gegen das, was vorher war. Man trennt Historie und eigene Geschichte.

Genau. Man merkt erst später, dass natürlich auch die eigenen Eltern Teil der Historie sind. In unserer Generation gibt es keine Familie, ob in Köln, NRW oder Deutschland, die da keine Karten drin hat. In jeder Familie gibt es Nazi-Gift. Die Nachwirkungen dieses Gifts laufen oft in der Psyche, im Unbewussten. Es ist wichtig, sich dem zu stellen, wenn man sich selbst verstehen will und seine eigenen Verhaltensweisen.

Die kleinen Details, wenn der „Rote Onkel“ zu schlechten Menschen sagt: Das ist ein Jude.

Das war ja mein Opa. „Dat es ene Jüd“, hat er gesagt. Ja, das sind Kleinigkeiten in der Sprache, Spuren von Autorität am Esstisch. Wie soll's auch sonst sein? Meine Eltern sind natürlich im Geist des Nationalsozialismus erzogen worden. Das haben die sich nicht ausgesucht. Sie waren zu jung, um dafür verantwortlich gemacht zu werden. Sich hatten auch nicht die Chance, sich darüber klar zu werden. Wir wissen da heute viel mehr drüber: über Traumata, über die Langzeitwirkung von schlechten Erfahrungen.

Die „Normalität“ beginnt dann in den 50ern, die ganz extrem von Konventionen geprägt sind. Da gab es keine Luft zum Atmen. Schweigen ist Gold?

Meine Mutter hat sich in unseren Gesprächen freigesprochen. Das war sehr schmerzhaft, aber auch befreiend. Sie hat immer wieder dieses Bild benutzt vom Kloß im Hals. Sie hat Gesten benutzt, dass sie nicht gut Atmen kann. Dieser Kloss im Hals, dieses Unbearbeitete, das ist nicht eine Geschichte allein von meinen Eltern, deswegen habe ich es auch erzählt. Das ist Exemplarisch für eine ganze Generation. Es ist schön zu erleben, was geschieht, wenn der Kloss sich lockert. Wenn es auf den letzten Drücker des Lebens noch gelingt, sich zu befreien von dem, was da so fest gesessen hat. Wenn das Grauen erzählt wird, benannt wird, einen Namen bekommt, dann gelingt auch die Distanzierung davon.

Der Kölner Philosoph hat ein Buch über die Generation der Kriegskinder geschrieben: "Sieben Heringe".

Copyright: Stefan Worring

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich habe meine Mutter gefragt: Wann ging das eigentlich los, dass du Gewalt erlebt hast, schreckliche Dinge gesehen hast? Viel zu früh, weil du so jung warst. Dann hat sie mir erzählt, dass sie als 12-jähriges Mädchen nach einem Bombenangriff in Köln eingesetzt wurde, um Butterbrote zu schmieren für ausgebombte Familien. Sie hat gesehen, wie die Leichen der Opfer des Angriffs auf den Bürgersteigen lagen. Dann hat sie etwas gesehen, was jenseits unserer Vorstellung ist: dass Brandopfer schrumpfen.

Brandopfer, auf Kindgröße geschrumpft

Und dieser Anblick von Erwachsenen, die auf Kindergröße geschrumpft waren und tot auf dem Trottoir lagen, war nicht das Einzige, was sie verarbeiten musste. Es war der Anfang einer Kette schrecklicher Ereignisse, die irgendwo einen Platz in der Seele finden müssen. Was sich bei mit total verändert hat beim Erzählen: Ich hab inzwischen Verständnis dafür, dass diese Generation lange nicht sprechen konnte. Die Not, die dahinter stand, die habe ich jetzt besser verstanden. Das Trauma muss erstmal ablagern. Ich habe gerade einen Brief bekommen von einer Frau, die das Buch gelesen hat. Sie schreibt mir, dass sie immer wieder weinen musste. Jetzt könnte man sagen, das ist ein trauriges Buch, aber ich würde sagen, es ist gut, dass sie geweint hat (und so hat sie es auch beschrieben), weil sich etwas lösen kann. Tränen sind gut, sprechen ist gut - beides befreit.

Unsere Elterngeneration hat durch den Krieg und die Folgen ihre Jugend verloren. In Köln geht es da meist um Trümmerfrauen. Bei Ihrer Mutter war das anders.

Ich fand besonders schön, dass sie bei ihrer existenziell bedrohlichen Biografie inmitten des ganzen Chaos auch Phasen des Glücks hatte. Sie hat ein altes Poesie-Album rausgekramt und wir sind auf den Eintrag eines jungen Mannes gestoßen, der wohl ein Verehrer war. Man sagt, erste Erfahrungen in der Liebe, das ist so etwas, was eine Biografie prägt. Sowas hatte ja fast keinen Platz. Aber erlebt hat Sie es dann doch. Auch das gehört für mich zu einem geglückten Lebensende, dass man darauf noch einmal zurückschauen kann. Meine Mutter hat am Ende viel mehr von sich selber verstanden, als sie mit dem Erzählen begonnen hat.

Phasen des Glücks

Oft war sie an dem Punkt, wo sie gesagt hat: Ja, das verstehe ich jetzt selber nicht mehr, warum ich das und das gemacht habe. Fragen, die sie sich vorher gar nicht gestellt hat. Wir müssen lernen, anders auf das Lebensende zu gucken. Nicht so Defizit-orientiert. Heute geht es nur noch um Optimierung. Wenn man seine Eltern sterben sieht, sieht man das genaue Gegenteil. Was hast du nicht in der Hand? Was hast du dir nicht ausgesucht? Wie kannst du trotzdem eine Lebenskunst entwickeln, um damit klar zu kommen. Meine Eltern haben mit mit ihrem Sterben meine eigene Angst davor genommen. Das letzte Lebensjahr kann schön sein, weil es gelungene Momente bieten kann. Wenn man radikal auf das eigen Leben zurückschaut. Wenn man es zum Abschluss bringen kann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das klingt im Buch manchmal fast selbstironisch bei Ihrer Mutter.

Uns ging es richtig gut beim Sprechen, sie hat es genossen, wenn ich meine Kladde ausgepackt habe. Sie fand’s gut, dass mich das interessiert, weil sie gemerkt hat, dass ihr Leben wichtig war, auch wenn es das Leben von kleinen Leuten war. Sie ist ja mit ihrer kleinen Geschichte unter die Räder der großen Geschichte gekommen. Das waren schöne Momente. Sie freute sich drauf, dass es weiterging und hatte sich innerlich vorbereitet, was sie als nächstes erzählen wollte.

Das Buch heißt ja nicht zufällig „Sieben Heringe“.

Das bezieht sich auf ihre Tätigkeit als Versorgerin der Familie. Sie musste schon als junges Mädchen durch das halbe Land fahren, um irgendwelche Sachen zu tauschen. Einmal bekam die Familie auf Lebensmittelmarken sieben Heringe. Sie hatten keine Kartoffeln dazu, kein Brot dazu, das ist, selbst wenn du Hunger hast, ein Problem. Sie ist bis fast an die Mosel gefahren zu den Kartoffelbauern, um zu tauschen: sieben Heringe gegen gekeimte Kartoffeln.

Für eine Ente bis nach Bayern

Mal redete sie von sechs, mal von sieben Fischen. Ich habe sie darauf angesprochen, dann hat sie schelmisch gegrinst und gesagt: Einen habe ich selbst gegessen, das wusste zu Hause aber keiner. Sie war stolz beim Erzählen auf das, was ihr gelungen ist, spitzbübisch. Wie sie schwierige Situationen durch improvisieren gemeistert hat. Einmal ist sie mit einer Kiste lebender Enten auf einem Güterwaggon, der Baumstämme geladen hatte, von Bayern bis nach Köln gefahren. Wenn sie davon erzählte, schienen die Enten auch heute noch zu leben. Neben dem Stolz war aber auch immer wieder die Fassungslosigkeit über das, was sie erlitten hat, der Schmerz, der auch Jahrzehnte später noch spürbar ist.

Das Hamstern ist geblieben.

Wir Kinder sind mit Hamstern groß geworden. Wir haben bis zuletzt gehamstert. Selbst als meine Eltern schon alt waren, konnten sie es nicht ertragen, an einem verwilderten Garten vorbeizukommen, ohne über den Zaun zu klettern und Säcke voll zu machen mit dem Obst, was sonst keiner ernten würde. Solche Fischzüge gehörten zur Familie, und mein Vater hat immer die „Beute“ gewogen voller Stolz. Der Geist des Selbstversorgens, des Einlagerns, das Wissen darum, wie lange sich welche Apfelsorte hält, so bin ich groß geworden.

Die Eltern bei der Hochzeit im Jahr 1950.

Copyright: Archiv Wiebicke

Neumodisch heißt das Nachhaltigkeit.

Genau. Das Wort kenne ich noch nicht so lange, aber die Praxis von klein auf. Es wurde nichts weggeworfen, jedes kleine Ding hatte seinen Wert. Heute kommt das wieder mit irgendwelchen Repair-Cafés, aber mein Vater hat immer im Keller an etwas gefrickelt, jede Schraube aufgehoben. Meine Eltern haben immer so gelebt. Aus der Not heraus, aber sie haben es mit rüber genommen in die Wohlstandszeit.

Sie führen die Gespräche, die viele aus unserer Generation nicht geführt haben.

Ob das Gespräch zwischen den Generationen gelingt, hat man ja nicht selbst in der Hand. Manchmal können die Alten nicht reden. Erst recht, wenn sie schuldig waren. Manchmal finden wir aber auch den Zugang nicht. Ich kenne viele meines Alters, die das bereuen, dass die Eltern gegangen sind, bevor man die entscheidenden Fragen gestellt hat. Man muss offen fragen, zugewandt, und nicht im Ton moralischer Anklage. Sonst macht die Gegenseite sofort zu. Man muss es wissen wollen, und man darf nicht recht behalten wollen, wenn man etwas erfahren will. Dazu gehört auch der Geist, dass man sich selbst die Frage stellt, ob man denn sicher sein kann, moralisch unbeschädigt aus so einer Zeit herausgekommen zu sein. In unserer Generation war auch viel Überheblichkeit und moralische Arroganz. Ein Problem der 68er Auseinandersetzung. Die musste so sein, auch in dieser Härte, aber da haben sich manche moralisch zu sicher gefühlt.

Sie haben erwachsene Kinder, für die das eher Geschichte ist als erlebte Vergangenheit. Wie reagieren die auf das Buch über die eigene Oma?

Alle Kinder sind einverstanden mit meiner Schilderung. Das ist das Wichtigste. Aber ich habe das erzählt nicht wegen meiner Familie, sondern weil es exemplarisch ist für ein ganzes Land. Da ist die Generationenfrage extrem wichtig. Wenn es ein Trauma gibt, was in der ersten Generation produziert wird, dann ist es die Aufgabe der Zweiten – und das bin ich – das Trauma anzugucken, zu bearbeiten.

Jürgen Wiebicke mit seiner Mutter im Jahr 1964.

Copyright: Archiv Wiebicke

Das habe ich versucht. Wenn das gelingt, ist die dritte Generation, unsere Kinder, frei. Dann müssen sie nicht mehr sich selbst befragen wie ich: Was davon habe ich in mir, weil meine Eltern es weitergegeben haben, ohne es zu wissen? Nur wenn das Schweigen anhält, geben wir unsere eigene Unfreiheit weiter. Insgesamt hat unsere Gesellschaft das aber gut gemacht. Unsere Kinder haben das Recht, frei zu sein, und das, was uns noch sehr, sehr nah war, als Geschichte zu betrachten.

"Ein Sack Kaninchenfutter - das waren seine roten Rosen"

Ich habe beim Lesen mehrfach gedacht, man könnte einen tollen Film aus ihren Geschichten machen.

Bestimmt, aber da gibt es keine Pläne. Vieles von dem, was meine Eltern erlebt haben, hätte ein Filmstoff sein können. Viel Drama, aber auch viel Gutes. Und zu einem Film gehört neben der Tragödie auch das Erlösende. Allein, wie sie sich kennengelernt haben: Auf der Mielenforster Wiese, das ist nicht weit von hier. Mein Vater hütet Schafe, und meine Mutter kommt vorbei, um Futter für die Kaninchen zu sammeln. Das gehörte zu ihrer Rolle, sich um die Haustiere zu kümmern, die wurden dann später geschlachtet. Er bietet an, ihr zu helfen, sie sammeln gemeinsam. Als sie am nächsten Tag wieder zu der Wiese kommt, hatte er seinen Sack mit Kaninchenfutter schon fertig. Das war sein Strauß roter Rosen – ein Sack mit Kaninchenfutter. Definitiv eine Filmszene.

Das Buch „Sieben Heringe – Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben“ von Jürgen Wiebicke ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, 252 Seiten, Hardcover, und kostet 20 Euro.