Martin Walser zu kennen, hieß, auf Überraschungen gefasst zu sein. Eine persönliche Erinnerung an Begegnungen aus den letzten 43 Jahren.

Begegnungen mit Martin Walser„Sagen Sie unten, dass ich noch lebe“

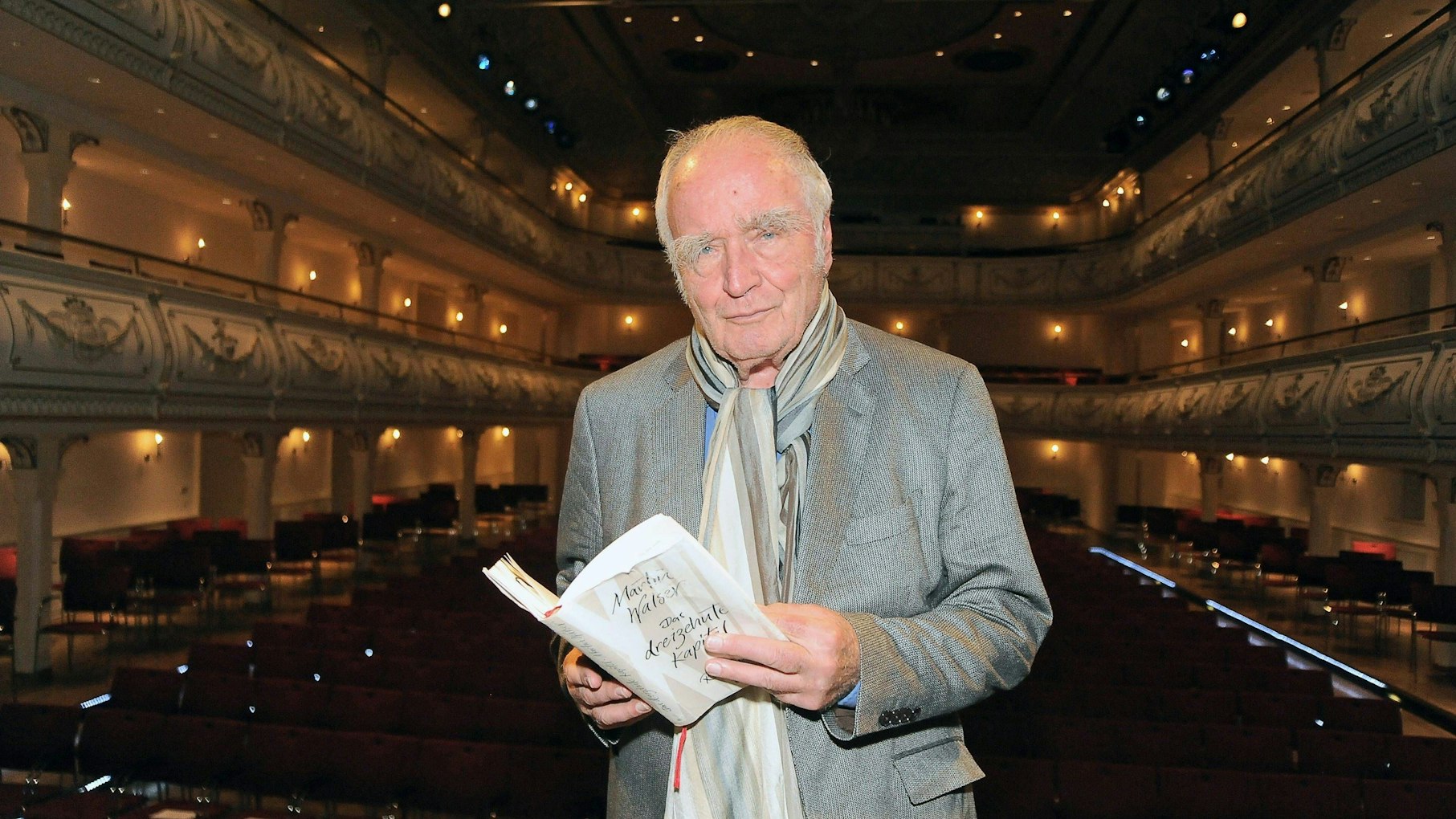

Martin Walser vor zehn Jahren. Der Schriftsteller ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Copyright: imago/Viadata

„Gleich ist er da!“, sagt Alissa Walser, die Schriftstellerin und Tochter von Martin Walser, an einem heißen Sommertag im Jahre 2012 in Nußdorf am Bodensee. „Nur einen Moment.“ Als der Autor drei Minuten später durch die Gartentüre ins Haus eilt, zieht er den Gürtel seines Bademantels fest. Dicke Tropfen glänzen in seinen buschigen Augenbrauen. Selbst Bruno, der Hund, schaut verblüfft in die Runde.

Ja, da ist etwas schief gelaufen bei der Terminplanung. Sonst wäre Martin Walser nicht in den See gestiegen, um seine übliche Runde zu schwimmen, und hätte er nicht den Nachmittag anderweitig verplant gehabt. Dann wäre er doch präpariert gewesen, um den Besucher aus Köln zum Interview zu empfangen. Und nun? Umgeben von Bücherstapeln, die alle signiert werden sollen, entwirft er umgehend diverse Alternativangebote für den Abend und den nächsten Tag, eine Einladung zum Essen mit ihm und Ehefrau Käthe im Lieblingsrestaurant in Überlingen-Andelshofen inklusive.

Ein Schreiben, so wie es heute sein will, also nicht kontrolliert und beherrscht und arrangiert

Womit gesagt werden soll: Martin Walser, der in der vergangenen Woche im Alter von 96 Jahren gestorben ist, war ein verbindlicher Zeitgenosse. Zwar trat er als Großschriftsteller, wie man so sagt, mit Verve und Wucht auf. Er ging keinem intellektuellen Streit aus dem Wege und vertrat seine Sache entschieden und hartnäckig. Aber er war eben auch einer, der seinen Mitmenschen zugewandt begegnete, frei von Arroganz und Allüren.

Er sei „nicht besonders begabt zum Dank sagen“, schrieb er mir in einem Brief. Dabei kannte er durchaus das Bedürfnis zum „Drauflosdanken“. Als wir einmal in den 1990er Jahren zu seinem Arbeitszimmer hochstiegen, blieb er plötzlich auf der Treppe stehen und schilderte ein kurz zuvor beendetes Telefonat. Ein Arzt, der ihm wohl gesonnen sei, habe privat ein paar medizinische Tipps gegeben. „Was mache ich jetzt mit dem Mann?“, fragte Martin Walser nahezu verlegen lächelnd. „Dem muss ich doch gleich etwas zum Dank schicken.“

Martin Walsers Arbeitszimmer war der Ort der Orte. Der Heilige Gral des Walserismus. Gleich unterm Dach, mit Blick über den leicht zum Ufer abfallenden Garten, hinaus auf den Bodensee und hinüber zu den Alpen. Wer dort eintrat, sah sich umfangen von all den ganz und gar unheroischen Heldinnen und Helden eines gigantischen Erzählkosmos.

Martin Walser wollte sich einmischen, andererseits aus allem raushalten

Saß der Autor am Schreibtisch, dann hatte er alles, was er elementar benötigte, in seinem Rücken. Im Regal standen griffbereit die durchnummerierten Blindbände, die ihm sein Verlag zur Verfügung stellte und in die er Ideen, Entwürfe, Träume, Beobachtungen notierte. „Darin findet das tägliche Schreiben statt“, sagte er, „das Schreiben, so wie es heute sein will, also nicht kontrolliert und beherrscht und arrangiert.“

Das erste Mal traf ich den Autor 1980 im Suhrkamp Verlag, dem er vor dem Wechsel zu Rowohlt angehörte und der damals noch in Frankfurt residierte; das letzte Mal sah ich ihn, schon deutlich geschwächt, 2022 bei einer Buchpräsentation im Literaturhaus Stuttgart. Fast bis zuletzt, bis ins sehr hohe Alter imponierten seine Sprachkraft und Blitzgescheitheit.

Wenn wir ein Interview führten, waren druckreife Antworten die Regel. Dazu wurde Gebäck konsumiert: Hausgemachte Aprikosentorte in Nußdorf, Kekse im „Elefanten“ in Weimar, Zucchini-Kuchen in der Gaststätte Iberl in München (weil es das einzige Angebot auf der Karte war, das er noch nicht kannte). Ein Rosé oder ein Roter waren zuweilen auch im Spiel: „Um besser hören zu können.“

Sterben, das ist eine Handlung, die keinem erlassen wird. Über den Tod reden, das ist Verwaltung des Nichts

Zwei Herzen pochten in Martin Walsers Brust. Einerseits wollte er sich einmischen, andererseits aus allem raushalten. „Mit dem Dagegenhalten, das werde ich nicht mehr weiter praktizieren“, kündigte er einmal an. Man dürfe sich nicht mit dem Zeitgeist einlassen. „Du musst Romane und Stücke schreiben, aber du darfst nicht direkt äußern - so wie ich es jetzt durch Ihre Schuld eine ganze Zeit lang wieder tue.“ Selbstverständlich hat er sich nicht an dieses Schweigegelübde gehalten. Eine seiner zentralen Erkenntnisse lautete: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“

Über Gott und die Welt war mit ihm zu reden. Über „politische Platzanweiser“ und „apokalyptische Gardinen“, über Stimmbandlähmung und Yogakurs („da war ich allein unter zwölf Frauen“), über Westernfilme und Tennis. Vor 30 Jahren in Köln: „Mich hat der Boris Becker dadurch fasziniert, dass er bei allen seinen Erfolgen so gejammert hat. Dieses Leiden auf dem Weg zum Match-Ende – dieses hemmungslose Leiden, das hat mich einfach angezogen.“

Und oft ging es um Vergänglichkeit. Einmal in Badenweiler sagte er: „Ich hatte noch nie - keinen Augenblick – ein Verhältnis zu dem, was die Sprache als Hauptwort mit sich führt: Tod.“ Er habe in seinen Büchern auch möglichst vermieden, dass in ihnen gestorben werde. Jedenfalls sei er da „ziemlich enthaltsam“ gewesen. „Sterben, das ist eine Handlung, die keinem erlassen wird. Über den Tod reden, das ist Verwaltung des Nichts.“

Am Ende des letzten Nußdorfer Gesprächs, das wir 2014 oben in seinem Arbeitszimmer geführt haben, blieb er auf dem Sofa sitzen. Die Knochen schmerzten zu sehr, um sich zum Abschied zu erheben. „Wenn Sie das nächste Mal kommen“, sagte er, „sitze ich immer noch hier.“ Und dann noch dieser Hinweis: „Sagen Sie unten, dass ich noch lebe.“