Fotograf Anton Corbijn in Köln„Bono ist ein sehr kluger Mann“

Der Fotograf und Filmemacher Anton Corbijn

Copyright: Stephan Vanfleteren

Köln – Herr Corbijn, Nick Cave hat Sie einen Meisterdieb genannt, der in Künstlern Momente der Wahrheit erhascht. Würden Sie das unterschreiben?

Anton Corbijn: Ja, ein Element davon ist beim Fotografieren vielleicht drin. Bono hat auch gesagt, dass es mir gelingt, Musiker davon zu überzeugen, an meiner Idee der Wirklichkeit teilzunehmen.

Ist Ihnen das von Anfang an gelungen?

Das ist kein großes Thema von mir, ich habe einfach nur versucht, Bilder zu machen, die anders waren als die anderer Leute. Dazu braucht man eine Idee, auch wenn meine Bilder nicht von Ideen handeln. Ich sehe mich zu einem Teil in der Tradition der Dokumentarfotografie, zum anderen Teil in einer eher theatralischen Tradition. Warum ich manchmal mehr in die eine, manchmal mehr in die andere Richtung gehe, kann ich nicht sagen. Meine Schule war, dass ich Musiker, die nach Holland kamen vielleicht für zwei Minuten in ihrem Hotelzimmer fotografieren durfte. Da musste ich sicher gehen, dass ich da mit einem guten Bild herauskam.

Sie hatten keine Zeit etwas zu inszenieren.

Ich musste den Raum nutzen, in den Leute mich hineinbugsierten. Dadurch bin ich sehr schnell geworden. Das hat etwas Dokumentarisches. Die Fotografen, die in den 1970er für die großen niederländischen Zeitungen Revolutionen in Lateinamerika dokumentierten, waren ein großer Einfluss.

Mit Joy Division in der Londoner Tube

Das erste Foto von Ihnen, an das ich bei dem Nick-Cave-Zitat dachte, war das von Joy Division im U-Bahnhof, wo sich Ian Curtis als einziger umdreht.

Das Bild habe ich 12 Tage nach meinem Umzug nach England gemacht. Ich bin wegen Joy Division nach England gezogen. In der Rückschau ist das eigentlich unglaublich.

Wie haben Sie die Band denn kontaktiert?

Sie spielten in London, das war in einem kleinen Club, und ich bin backstage gegangen und habe sie gefragt, ob ich ein Foto von ihnen für ein niederländisches Magazin machen könnte. Die Idee gefiel ihnen, sie waren noch nie im Ausland gewesen. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, trafen wir uns in der Nähe der kleinen Souterrain-Wohnung, die ich gemietet hatte. Die einzige U-Bahnstation, die ich kannte war Lancaster Gate, mein Englisch war damals furchtbar. Die Musiker froren in ihren Klamotten, es war November. Mir gefiel der Titel ihres Albums, „Unknown Pleasures“, ich habe gewissermaßen ihre Körper benutzt, um diesen Titel zu symbolisieren. Sie stehen vor dem U-Bahn-Tunnel und man weiß nicht, wo der hinführt. Ich glaube, so etwas hat damals kein Fotograf in England gemacht. Und kein Magazin wollte das Bild drucken, weil die Musiker nicht in die Kamera guckten. Joy Division dagegen liebten das Bild und luden mich nach Manchester ein. Als Ian Curtis dann starb, wirkte es, als hätte ich eine Vorahnung davon gehabt.

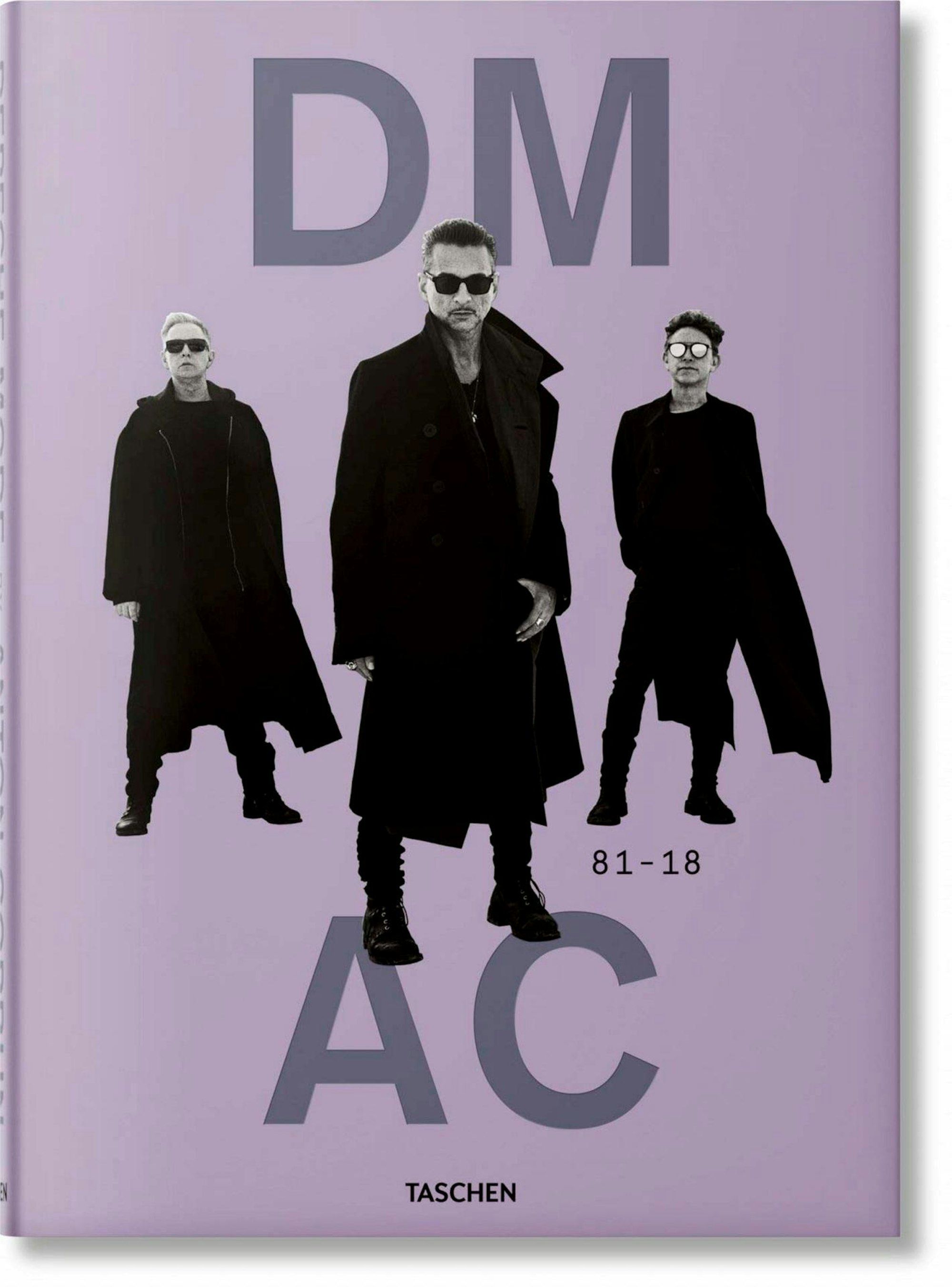

Zu Person und Buch

Anton Corbijn, 1955 im niederländischen Strijen geboren, hat als Fotograf fast alle Größen des Musikgeschäfts abgelichtet. Gilt als viertes bzw. fünftes Mitglied von Depeche Mode und U2. Als Regisseur hat er mit George Clooney, Philip Seymour Hoffman und Robert Pattinson gedreht.

Im Taschen Verlag ist jetzt der prächtige Bildband „Depeche Mode by Anton Corbijn“ erschienen, 512 Seiten, 100 Euro

Das war der Moment der Wahrheit!

Aber ich hatte natürlich keine Vorahnung. Der Fotograf hat keine Macht über die Interpretation eines Bildes, wenn es einmal veröffentlicht ist.

Als Sie dann das erste Mal Depeche Mode fotografieren sollten, war ihn die Band eigentlich zu poppig.

Ja, ich hatte „Everything Counts“ im Radio gehört. Es gefiel mir nicht. Damals mochte ich ernste Musik.

Sie suchten nach Intensität, haben Sie mal gesagt. Warum?

Weil das zu meiner Arbeitsweise passte. Anfangs mochte niemand meine Fotos, in die Kunsthochschule kam ich nicht rein. Dabei war ich bereit, alles für meine Fotografie zu tun, ich lebte sogar ein Jahr lang in einem Bordell. Deshalb gefielen mir Musiker, die alles für ihre Kunst gaben. Diese Intensität hat mich mit ihnen verbunden.

Wann es mit Depeche Mode gefunkt hat

Sie haben Depeche Mode zum ersten Mal 1981 für den „New Musical Express“ fotografiert, aber da hatte es noch nicht gefunkt zwischen ihnen?

Sie haben mich noch ein paar Mal gefragt, aber es dauerte dann bis 1986, da sollte ich ein Video für sie in Amerika drehen. Das hatte ich noch nie gemacht, hätten mich Duran Duran oder die Rolling Stones gefragt, hätte ich auch sofort zugesagt. Ich hatte diese romantische Vorstellung von einem Road Movie in Amerika. Aber Depeche Mode waren am Dreh kaum beteiligt, sie kamen für eine halbe Stunde dazu. Später habe ich nichts von ihnen gehört, sie sind alle in Urlaub gefahren. Tatsächlich hatte ihnen das Video gefallen, es hatte sich nur niemand die Mühe gemacht, das mir zu erzählen. Beim nächsten Album, „Music for the Masses“, riefen sie mich dann an: Willst du nach Paris kommen und dir ein bisschen Musik hören? Die war sehr gut und als wir dann die Videos zum Album machten, fanden wir heraus, dass ihre Musik und meine Bilder sehr gut zusammenpassten. Das passierte ganz organisch. Ich hätte das nie vorausgesehen.

Was kann man mit einem Video zeigen, das eine Fotografie nicht kann?

Im Video geht jemand in einen Tunnel und kommt wieder aus ihm heraus. Wenn auf einem Foto jemand in einen Tunnel geht, ist er verloren. Der Film hat einen Sinn für das Durchschreiten der Zeit. Und mir fällt es im Film auch leichter, Humor zu zeigen. Viele Dinge, die ich beim Videodreh kennengelernt habe, – wie Make-up, oder Kostüme – sind dann später in meinen Fotos aufgetaucht. Ich wollte mehr Kontrolle über das, was vor meinem Objektiv ist. Als ich angefangen habe, habe ich nur auf den richtigen Moment gehofft.

Sie sind bekannt dafür, schnell und mit wenig Ausrüstung zu arbeiten. Warum sind sie bis heute dabei geblieben?

Ich wollte immer Dinge tun, die etwas mit dem echten Leben zu tun haben. Die Grenze zwischen fake und echt ist ja heute immer schwieriger zu bestimmen. Ich bin schon offen für Veränderungen. Aber wenn ich zum Beispiel Johnny Cash in Nashville fotografieren will, dann stelle ich den doch nicht in ein Studio. Dann will ich ihn auch in Nashville fotografieren. Sogar eine anonyme Mauer hat mehr Charakter als der weiße Hintergrund im Studio.

Der Depeche-Mode-Bildband von Anton Corbijn

Copyright: Taschen Verlag

Sie erzählt eine Geschichte?

Ich war mal auf einem Vortrag von Helmut Newton in Schweden. Der hat ganz ähnlich gearbeitet wie ich. Man geht in sein Hotel, guckt sich um, erweitert seine Kreise, so lange, bis man ein Motiv gefunden hat.

Für das „The Joshua Tree“-Album haben Sie U2 in der Mojave-Wüste fotografiert. Kurz darauf haben Sie auch Depeche Mode in der kalifornischen Wüste abgelichtet. Wie verhindern Sie, dass sich solche Bilder und damit die Band-Images überlappen?

Den Josuabaum kannte ich von Captain Beefheart, dann habe ich Bono davon erzählt. Er wollte den unbedingt benutzen, wegen der biblischen Anspielungen. Die Bilder der Bands sehen sich zwar definitiv nicht ähnlich, trotzdem gibt es Überschneidungen. Als ich Bono die sehr bunten Single-Cover gezeigt habe, die ich in den späten 80ern für Depeche entworfen habe, wollte er auch so etwas. Daraus wurde dann „Achtung Baby“.

Arbeiten Sie lieber mit Künstlern, die Sie einfach machen lassen, oder ist es Ihnen lieber, wenn sich die Bands kreativ einbringen?

Das hängt davon ab, ob die Bands gute Ideen haben. U2 haben oft gute Ideen. Depeche bringen sich nicht so ein. Die verlassen sich eher darauf, dass sich jemand anders darum kümmert. Ich sage nicht, dass eines besser ist als das andere, was ich mit Depeche Mode gemacht habe, hätte ich mit U2 nicht machen können, die hätten alles in Frage gestellt.

Spielfilme mit George Clooney und Robert Pattinson

Sie haben ja auch das Set-Design für die Live-Show von Depeche Mode übernommen. Das haben Sie sich selbst beigebracht, ebenso wie das Fotografieren oder die Filmregie.

Das ist alles ein großes Abenteuer. Ich habe angefangen, Videos zu drehen, weil so viele Videos für Songs, die ich liebte, die Musik mit ihren Bildern kaputt gemacht haben. Da gab es keine Entsprechungen von Tiefe und Charakter. Das hat mich geärgert, deswegen wollte ich es selbst machen. Meinen ersten Spielfilm habe ich nur gemacht, weil mir so viele Leute erzählt haben, ich sollte unbedingt mal einen Film drehen.

Das war „Control“, über die letzten Lebensjahre von Ian Curtis. Da sind Sie zu Joy Division, zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.

Ja, aber es ist immer noch ein Film und kein Foto. Ich bin zwar ziemlich altmodisch, aber ich mag neue Herausforderungen.

Was war am schwersten zu lernen?

Das Filmemachen. Da muss man so viel so vielen Leuten erklären. Und jeden Tag verändert sich etwas, vom Wetter bis zur Laune der Beteiligten. Das ist ein wenig wie bei einem Architekten, der ein Gebäude entwirft. Dazu muss er ständig mit viele Menschen neue Lösungen suchen – und trotzdem soll es am Ende sein Gebäude sein. Das ist schwer, aber wenn ein Film fertig ist, ist das ein unglaublich befriedigendes Erlebnis. „Control“ ist wirklich gut geworden, das war meine beste Erfahrung. Dazu gehört auch, dass man sich beim Drehen oft Monate an einem neuen Ort aufhält. Das schafft Erinnerungen, das ist das Abenteuer.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sie sind als Pfarrerssohn in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, abgeschottet von populärer Kultur.

Aber sogar auf der Insel, auf der ich geboren bin, hat man 1964 mitbekommen, das musikalisch gerade etwas passiert: Die Beatles. Man konnte deren Bilder in den Auslagen der Friseurgeschäfte sehen. Da habe ich erst realisiert, dass es ein Leben jenseits des Wassers gibt. Dass dort das gelobte Land lag.

Aber Musiker wollten Sie nicht werden?

Haben wir nicht alle vor dem Spiegel Luftgitarre gespielt? Aber ich bin nicht musikalisch. Als ich meine erste Band live gesehen habe, habe ich die Kamera meines Vaters mitgenommen. Weil ich schüchtern war. Mit der Kamera, dachte ich, würde sich niemand wundern, was ich so weit vorne an der Bühne machte. Ich habe die Fotos dann an ein Magazin geschickt, die die auch wirklich veröffentlicht haben. Damit war es um mich geschehen: Fortan wollte ich Fotograf sein. Und deshalb habe ich auch in den ersten 15 Jahren ausschließlich Musiker fotografiert. Ich hatte die Kamera ja nur, weil ich der Musik nahe sein wollte.

Sie haben die Kamera benutzt, um sich zu befreien.

Ja, mir war klar geworden, dass es eine freiere Art zu leben gab. Ein ganz anderes Leben als das des ältesten Sohn eines Pfarrers in den 50er, 60er Jahren.

Dave Gahan in Jesuspose

Und trotzdem beschreiben Sie ihren Stil als „protestantisch“!

Das ist immer noch da, obwohl ich kein praktizierender Christ bin. In meinen Bildern muss es immer eine Art von Bedeutung geben, ich kann keine Wegwerfprodukte machen.

Im Bildband gibt es ein Bild von Dave Gahan, der mit ausgestreckten Armen und bloßem, von Kratzern übersäten Oberkörper auf einem Frankfurter Hotelbett liegt.

Ja, er wirkt wie eine Jesusfigur.

Ein Märtyrer des Rock’n’Roll!

Ja, wirklich. So sehe ich das auch. Wie eine Bibelszene aus einem Gemälde. Aber das habe ich nicht so arrangiert. Es gibt nur dieses einzige Bild.

Das war 1993, eine dunkle Zeit für Gahan und die ganze Band.

Ja.

Sowohl Depeche Mode als auch U2 gehörten damals zu den größten Acts überhaupt. Das muss für die Musiker schwer zu verkraften gewesen sein.

Ja, es war schwer, mit dem Erfolg umzugehen. Am Ende haben sie es gut überstanden. Übrigens war ich bei beiden Bands anfangs nicht scharf darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Heute kann ich mir mein Leben nicht mehr ohne sie vorstellen.

Wenn man so lange zusammenarbeitet, wie behält man dann den Abstand zu seinem Bildobjekt?

Ich weiß nicht, wie objektiv ich da noch bin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt objektiv sein muss. Wenn du Teil der Familie bist, kommst du in Situationen, die anderen Fotografen entgehen, das ist das Schöne daran. Ich denke, dabei kommen dann auch bessere Bilder heraus.

Was Film- von Rockstars unterscheidet

In Ihren Filmen haben Sie mit großen Hollywood-Schauspielern gearbeitet, mit George Clooney, Robert Pattinson und dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Worin unterscheiden sich Filmstars von Rockstars?

Mir fällt es leichter Musiker zu fotografieren, als Schauspieler. Ich fühle mich mit ihnen wohler. Musiker schreiben ihr eigenes Leben. Sie schreiben ihre Songs, sie entscheiden, wie sie sich anziehen und wie sie fotografiert werden wollen. Sie sind sich ihrer selbst sehr bewusst. Schauspieler sind das oft nicht. Die fühlen sich wohler, wenn sie eine andere Figur spielen können. Das ist schon ein großer Unterschied. Ich habe jedoch viel von Philip Seymour Hoffman gelernt. Der war eine gewaltige Persönlichkeit, ein gewaltiger Schauspieler. Man könnte sagen, wie Bono an einem schlechten Tag. Bono ist ein sehr kluger Mann, er versteht sehr gut, was man tun muss, um eine bestimmte Botschaft rüberzubringen. Philip war da ganz ähnlich. Für die Charaktere, die er spielen musste, warf er sich ins Feuer. Er sorgte auch dafür, dass ich mich sehr sicher fühlen konnte. Er war auf jeden Fall mein Lieblingsschauspieler. Leider konnte er sich selbst nicht verteidigen.

Trotzdem sehen Sie sich nicht als Rockfotograf, sondern als Fotograf, Punkt.

Ich fotografiere kreative Menschen. Architekten, Regisseure, Schriftsteller. Ich bin gerne in der Gesellschaft kreativer Menschen. Meine Fotografien sollen wirken, auch wenn man nicht weiß, wer auf ihnen zu sehen ist.