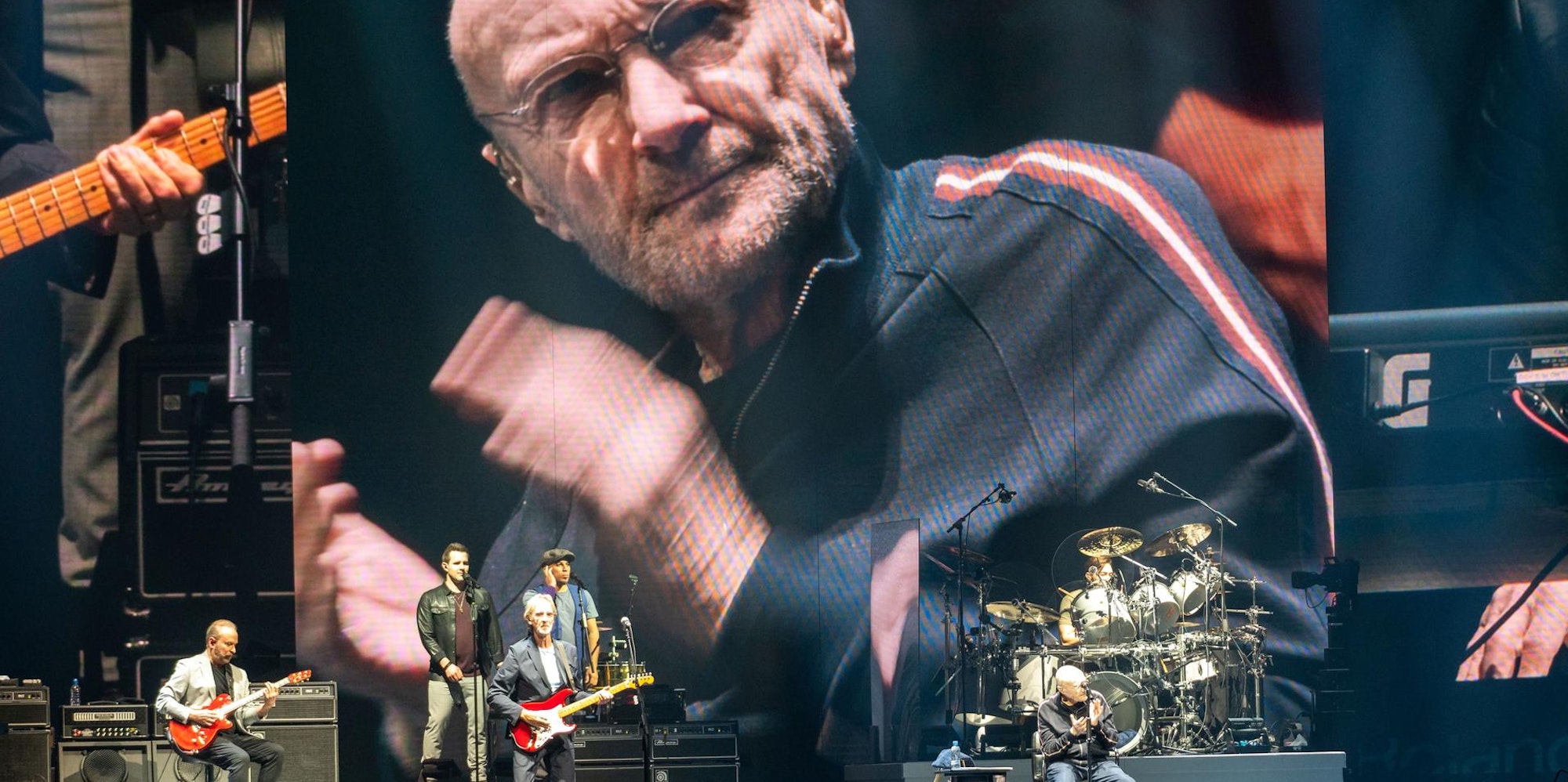

Genesis in KölnWarum sich Phil Collins ein Tamburin gegen den Kopf schlägt

Genesis am Sonntagabend in Köln

Copyright: Uwe Weiser

Köln – Eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn werden die berichtenden Journalisten quer durch den bereits gut gefüllten Innenraum in einen Backstage-Raum der Arena geführt. Was hier auf uns wartet, hat man uns per Mail angekündigt: die „Ansprache des Agenten“.

Der heißt John Giddings und will nur noch mal erzählen, wie kurzfristig dieser deutsche Teil der Abschiedstour von Genesis zustande gekommen ist. Noch vor drei Wochen hätte die Band nicht damit gerechnet, dass es klappt. Die pandemische Lage, die unterschiedlichen Corona-Verordnungen der lokalen Behörden, selbst den Brexit bemüht Giddings. Um dann zum springenden Punkt zu kommen: „Wir hatten nur fünf Tage Zeit zu proben.“ Da könne nicht jede Note oder jede Textzeile stimmen. Dafür würde man aber mehr Strom verbrauchen als jede andere Show, fantastisch sei das.

Worauf die Journalisten einzeln zu ihren Plätzen im Unterrang defilieren, das Schlimmste befürchtend. Hatte man nicht von einigen britischen Konzerten im Herbst gelesen, Mike Rutherford und Tony Banks hätten abwesend gewirkt, Phil Collins Einsätze und Tonarten verpasst? Wie schlecht es dem 71-jährigen Sänger der einstigen Prog-Rock-Giganten gesundheitlich geht, ist bekannt.

Phil Collins hat sich kaputt gearbeitet

Er hat sich als erfolgreichster Solokünstler der 1980er Jahre kaputt gearbeitet, hat die falschen Frauen geheiratet und anschließend zur Flasche gegriffen. Nach einer Rückenoperation verlor Collins, einer der stilbildenden Schlagzeuger der populären Musik, das Gefühl in seinen Fingern. Er geht am Stock und singt im Sitzen.

Dass die Band dann ausgerechnet zu einem Instrumentalstück des Filmkomponisten Thomas Newman die Bühne betritt, welches der „Dead Already“ betitelt hat! Man hyperventiliert unter der FFP2-Maske, blickt in 13.899 andere (hoffentlich) maskierte Gesichter, auf den Oberrängen wirken sie wie weiße Girlanden. Jetzt flackern hunderte von Scheinwerfern über den Musikern auf – das Agenten-Statement mit dem rekordverdächtigen Stromverbrauch glaubt man jedenfalls sofort. Auf das Innenraum-Wetterleuchten folgt der Donner: Mächtige Keyboardfanfaren, explodierende Tom-Toms, geschlagen von Collins' Sohn Nicholas, majestätische Gitarrenmelodien. „Behind the Lines“, Eröffnungsstück vom 1980er-Album „Duke“, klingt wie eine Eilbotschaft vom Olymp, ein alles überrumpelndes „Jetzt aber!“.

Geisterbahnartiges Lachhusten

Falsche Noten sind nicht zu hören, Götter irren nicht. Phil Collins Stimme, die zum dritten Stück „Turn It On Again“ endlich erklingt, ist dünner, auch noch schneidender geworden und muss in den Refrains von zwei Backgroundsängern gestützt werden. Aber sie ist präsent, sie füllt den Raum und wenn Collins zum Psycho-Song „Mama“ geisterbahnartig ins Mikrofon lachhustet, schreckt sie noch die hintersten Reihen aus dem Corona-Schlaf hoch. Eigentlich geht es ja um einen ödipalen Jüngling, der sich in die Arme einer mütterlichen Prostituierten wirft, aber mit einem dreckigen alten Mann als Protagonisten funktioniert das Stück fast noch besser. Wie albern klingen dagegen die Gespenster-Huhus, die das Publikum zum Spukhaus-Lied „Home By the Sea“ beisteuern soll.

Aber zuerst kommt die große Ansprache. Man sei gekommen, um zu unterhalten, sagt Collins. Leitet dann jedoch über zum Kalten-Krieg-Hit der Gruppe. „Land of Confusion“ beschwört Ronald Reagan und Maggie Thatcher und die Angst vorm roten Knopf. Dann, sagt Collins, habe es die Zuschauer an die Zumutungen der Pandemie erinnert. Und nun, wo „dieser Idiot“ Putin die Ukraine überfallen habe, sei dem Song noch eine weitere Bedeutung zugefallen. Böse Russen, Aufrüstungsdiskussionen in den Nato-Staaten, Tschernobyl, Genesis: Schließ die Augen und es ist wieder 1986. Öffne sie und du siehst alberne Computeranimationen, in denen Klopapierrollen auf Londons leere Straßen fallen und René-Magritte-Männer in Bowlerhüten und mit medizinischen Masken durch englische Landschaften marschieren.

Warum Genesis nicht zur großen Botschaft taugen

Das sagt eigentlich gar nichts über irgendetwas aus. Zur Band mit Schlagzeilen-Botschaften hat Genesis nie getaugt. Zum Glück wird es gleich anschließend wieder herrlich prog-rockig, Rutherford greift zum zweihälsigen Gitarre-Bass-Monstrum, Collins singt vom langsam ersterbenden Licht. „The Cinema Show“ ist nicht weniger wehmütig und in Tony Banks „Afterglow“ ist die Erde bereits wüst und leer. Die Musik aber schwillt nun mächtig an, eine Ballade im Turbo-Boost. Ginge die Welt zu Ende, müsste man Genesis spielen.

Die Band schaltet klugerweise einen Gang zurück, rückt zum Akustik-Set zusammen: „That’s All“ und „Follow You Follow Me“, zwei leichtfüßige Popsongs, umarmen das elegische-soulige „The Lamb Lies Down on Broadway“ und das ist fast der schönste Moment des Konzerts. Die Halle schimmert in einem Meer aus hochgehaltenen Handylampen. Ein Klischee. Aber lange nicht mehr gesehen. Wo wart ihr nur alle, ihr Handyschwenker?

Das könnte Sie auch interessieren:

Die zweite Hälfte setzt das Bad der gemischten Gefühle fort, die Pop-Daddys der 80er, 90er – „No Son of Mine“, „We Can’t Dance“ – alternieren mit den Visionären der 70er – „Firth of Fifth“, „I Know What I Like (In Your Wardrobe)“ – aber es gibt ein dunkles Band, das beide verbindet. Selbst die kommerziellsten Lieder sind aus der Perspektive von misstrauischen Eigenbrötlern und Außenseitern geschrieben: Genesis haben das Nicht-Dazugehören in den Mainstream getragen. Zwischendrin schlägt sich Collins ein Tamburin an den kahlen Schädel, als wäre der die einzige Rhythmusmaschine, die ihm geblieben ist und wo er einst in „Invisible Touch“ warnte „she will mess up your life“ spuckt er heute ein verächtliches „fuck up your life“ in die Arena.

Diese letzten Konzerte in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Band, sie sind auch ein Exorzismus. Erst die finale Zugabe, „The Carpet Crawlers“, versöhnt mit ihrer lieblich mäandernden Melodie. Eigentlich erzählt auch dieser Song von armen Schweinen, die nur irgendwie dazugehören wollen. Aber wenn Phil Collins das Mantra „we’ve got to get in to get out“ wiederholt, denkt man doch daran, wie man gleich verändert die Arena verlassen wird. Dass es doch sehr schön sein kann, in einem weiten Raum eng zusammen zu sein. Dass man befreiter wieder herauskommt.