Dua Lipa in KölnTanzen, bis die Welt untergeht

Dua Lipa in der Lanxess-Arena

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Köln – Der Körper fordert sein Recht. „Let‘s get physical“, fordert Dua Lipa in der Kölner Arena, wie einst Olivia Newton-John. Sie trägt einen schreiend pinken Bodysuit von Balenciaga, ihre Tänzerinnen und Tänzer sind ebenso hauteng gewandet, nur drei schlurfen noch in flauschigen Freizeitanzügen über die Bühne, als hätte man sie just vom Pandemie-Sofa gerüttelt.

„Future Nostalgia“, das zweite Album der Londonerin mit kosovo-albanischen Wurzeln, erschien 2020 pünktlich zum ersten Lockdown. Ein Zufall, aber ein sinnstiftender, bildete es doch den perfekten Gegenentwurf zur verordneten Vereinzelung, in dem es die Unmittelbarkeit der besten Popmusik mit der unerfüllbaren Sehnsucht nach den Exzessen der Disco-Jahre verband.

Sechs Singles hat Dua Lipa inzwischen aus ihrem Album veröffentlicht, zwei davon wurden zu den erfolgreichsten der vergangenen zwei Jahre und die Sängerin zur unfreiwilligen Krisengewinnlerin, verkörperte sie doch den souveränen Gegenentwurf zu den reduzierten Leben, die wir alle alternativlos zu führen gezwungen waren.

Besucher ließen die Masken zu Hause hängen

Zu „Future Nostalgia“, schrieb ein US-Magazin, werden wir jetzt tanzen, bis die Welt untergeht. Jetzt steht sie, noch, und endlich kann Dua Lipa gemeinsam mit ihren Fans ihren Triumph und das Ende der Pandemie feiern. Letzteres hatten zumindest die allermeisten Besucher der ausverkauften Arena beschlossen und ihre Masken zu Hause hängen lassen. Habe auf die Vernunft gehört — war langweilig.

So oder so hat man alle Ängste, alle Sorgen da draußen im Augenblick vergessen: Gleich im ersten Viertel verteilt die 26-Jährige ihre Hits derart verschwenderisch, dass man um den Rest der anderthalbstündigen Show fürchtet.

Dass sie schon nicht mehr daran geglaubt hätte, einen Ausweg zu finden, oder dass noch ein Herz in ihrer Brust schlägt, singt Lipa mit ihrem tiefen, vor Selbstbewusstsein strotzenden Mezzosopran: „But goddamn, you got me in love again.“

Die Jagd nach dem verlorenen Spaß

Ein Kompliment, dass die Zuschauer gerne zurückgeben. Niemand hat sich nach der ersten Aufregung wieder hingesetzt, jeder tänzerische Umschwung, jede Pose der Sängerin wird eifrig beklatscht. Nicht, weil es hier artistische Höchstleistungen zu bestaunen gäbe. Eher schon, weil Dua Lipa der perfekte Avatar für die Jagd nach dem verlorenen Spaß ist. Einmal dreht sie sich mit ihrer Tanztruppe einfach Hand in Hand im Ringelreih: Gemeinschaft kommt vor Virtuosität.

Ob sie sich gerade in denjenigen verliebe, der ihr das Herz brechen wird?, will sie wissen und ihre Tänzer strecken dem Publikum vom Laufsteg aus reflektierende Discoherzen entgegen. Aber die Frage ist eine rhetorische, gefeiert wird das Gefühl, dass jede Konsequenz überstrahlt.

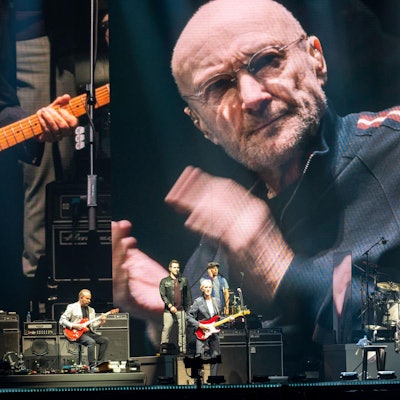

Pinker Balenciaga-Bodysuit: Dua Lipa in Köln

Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Für den Moment — und diese Show vergeht wie im Flug — ist das die höhere Vernunft. „Das fühlt sich so surreal an, hier zu sein“, ruft Dua Lipa ins Hallenrund, kurz darauf wird sie von einem aufblasbaren Riesenhummer bedroht, der wahlweise aus einem Gemälde von Dalí oder einem Konzert von Katy Perry stammen könnte.

Doch inmitten dieses fröhlichen Eskapismus hat sie auch eine feministische Hymnen wie „Boys Will Be Boys“ versteckt: Jungs bleiben Jungs, „aber Mädchen werden Frauen“ geht der Refrain weiter. Und zum virtuellen Duett mit Elton John (inklusive „Rocket Man“-Zitat) wird stolz die Regenbogenfahne gehisst. All dies geschieht mit der größten Selbstverständlichkeit, weil die Tanzfläche eben schon immer ein Ort der Emanzipation war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Nostalgie, die sie hier in die Zukunft transportiert, ist weniger blind verklärend als klug kuratierend. Die späten Bee Gees, die mittlere Kylie Minogue, den frühen Michael Jackson, aber auch exotische Referenzen wie „Lady“, den einzigen Hit des französischen Filter-House-Duos Modjo, hat Lipa in ihrer Musik aufgenommen, in ein Raum-Zeit-Kontinuum hedonistischer Zappelei, das in Drei-Minuten-Tracks Ewigkeiten verbirgt: „You want a timeless song, I wanna change the game“, singt sie im Titeltrack von „Future Nostalgia“ und erfüllt beide Erwartungen.

Ob sie dann schließlich zu „Levitating“ eine Plattform besteigt, um zwischen Beachball-Planeten und silberne Zimtsterne gehoben zu werden, oder zum finalen Hit „Don‘t Start Now“ einfach nur die lange, dunkelbraune Mähne kreisen lässt — wir schweben und schütteln mit. Spüren wieder unsere Körper, sind uns und den anderen ganz nah.