Stefan Bachmann über Folgen der Pandemie„Ich habe Angst vor der Angst“

Der Intendant des Kölner Schauspiels Stefan Bachmann im Interview.

Copyright: Michael Bause

- Stefan Bachmann ist Intendant des Kölner Schauspiels.

- In die neue Spielzeit startet das Schauspiel mit „Once I Lived with a Stranger“, Bachmanns Inszenierung von Moliéres „Der eingebildete Kranke“ ist am 29. September erstmals zu sehen.

- Im Interview äußert er sich auch zu Rainald Goetzs Roman „Johann Holtrop“ und warum die Jugend heute so ernst ist.

Stefan Bachmann, Ihre erste Inszenierung in der neuen Spielzeit wird Molières „Der eingebildete Kranke“. Ihre Frau Melanie Kretschmann spielt mit, ihr jüngerer Bruder Plinio Bachmann und ihre Schwägerin Barbara Sommer haben eine Neufassung des Textes besorgt. Also fast ein Familienprojekt?

Stefan Bachmann: Nein, das steht nicht so sehr im Vordergrund. Barbara Sommer habe ich schon am Burgtheater als Dramaturgin kennengelernt. Sie begleitet mich jetzt schon sehr lange, meistens bei den Projekten, die ich außerhalb Kölns mache. Sie und mein Bruder sind in der Schweiz zudem sehr erfolgreiche Drehbuchautoren. Ich wollte etwas ganz bestimmtes von ihnen, nämlich eine Überschreibung, die sich eng an das Schema und die Dramaturgie des Stückes hält. Und bei ihnen hatte ich einfach das Vertrauen, dass sie mir das bringen, was ich bestellt habe. Und das haben sie auch super gemacht.

Sie wollten die Maschinerie der Komödie intakt lassen. Warum dann überhaupt modernisieren?

Weil mich die molièresche Komödiantik, diese ganze Clownerie, schon interessiert. Manchmal wird so etwas in einer Überschreibung einfach weggepustet und das wollte ich nicht. Aber wenn man sich die Übersetzungen ansieht, die vorliegen, dann haben die doch schon wieder so einen Bart und es ist schwer, die Zeitlosigkeit dieses Stoffes klarzumachen. Jetzt hat das Stück eine sehr moderne Sprache, die auch ein bisschen davon handelt, wie übervorsichtig wir uns heute ausdrücken. Gleichzeitig bringen wir es mit Puder und Perücke und barocken Kostümen auf die Bühne, damit sich das reibt.

Warum wollten Sie sich überhaupt mit Molière beschäftigen? In der vergangenen Spielzeit hat ja Frank Castorf einen großen Molière-Abend in Köln inszeniert.

Ja, und Castorfs Beschäftigung mit der Figur von Molière fand ich als Vorlage toll. Ich habe auch nach etwas Komödiantischem gesucht. Gerade jetzt, wo die Zeiten so düster sind. Und dann passt „Der eingebildete Kranke“ natürlich auch sehr gut vor den Hintergrund dieser Pandemie. Wobei ich weder nach einem Stück zur Pandemie gesucht habe, noch direkt darauf eingehe. In der Neu-Übersetzung ist dann immer von „vulnerablen Gruppen“ die Rede, die ihre Verletzlichkeit gegen die Jugend instrumentalisieren.

Schauspieler heute in ihren Rollen viel offener

„Opferrhetorik dient zur Expansion von Macht“ liest man im Info zur kommenden Premiere. Das beträfe dann aber auch die junge Generation, die sich ja selbst gerne als verletzlich begreift …

In der „Zeit“ hat Jens Jessen versucht zu erklären, warum die Jugend heute so ernst ist – manche schämen sich ja schon dafür, überhaupt noch CO2 auszuatmen und anderen verdorbene Luft zuzumuten – und eine seiner Thesen war, dass sie sozusagen den Leichtsinn der Eltern-Generation ausbaden und auch jetzt in der Pandemie zugunsten der sogenannten vulnerablen Gruppen auf alles verzichten müssen. Jessen beschreibt diese invasive Tugendhaftigkeit der Jugend als eine Art Selbstverteidigungswaffe dieser Generation. Die aber jedem, der sie benutzt, nicht wirklich viel bringt, weil es ja eigentlich nur auf Verzicht und Lustfeindlichkeit hinausläuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das alles auf der Bühne thematisieren, das schwingt so mit, weil im Zentrum des Stückes ein alter weißer Mann steht, der durch sein eingebildetes Kranksein seine Umgebung beherrscht und terrorisiert, über eine vermeintliche Schwäche sozusagen eine Diktatur errichtet. Spielen wird ihn übrigens Rosa Enskat.

Das klassische Männerrollen mit Schauspielerinnen besetzt werden, ist zuletzt immer häufiger vorgekommen, auch am Schauspiel Köln. Wie gehen Sie persönlich inzwischen vor, wenn Sie ein Stück besetzen? In „Reich des Todes“ haben Sie damit, dass ausschließlich Frauen auf der Bühne standen, ja durchaus einen inhaltlichen Punkt gemacht.

Eigentlich gibt es gar kein Prinzip mehr. Ich habe eine große Lust darauf, das komplett aufzulösen. Es ist beim „Eingebildeten Kranken“ weder so, dass die Männer jetzt konsequent die Frauen und die Frauen die Männer spielen. Es geht eigentlich wild durcheinander. Am Ende geht es mehr um die Temperamente, die stimmen müssen. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei jedem Stück so geht. Manche Texte verlangen vielleicht einen größeren Realismus. Das ist aber Grundsätzlich ein großer Vorteil des Theaters gegenüber dem Film, der ja zum ganz großen Teil immer noch diesen Realitätsabbildungsanspruch hat. Theater ist im darstellerischen Bereich einfach das freiste Medium und das sollten wir dann auch nutzen.

Rainald Goetzs Roman „Johann Holtrop" kommt auf die Bühne

Als wir nach ihrer Berufung zur Kölner Intendanz zum ersten Mal miteinander sprachen, schwärmten Sie vom damals neuen Rainald-Goetz-Roman „Johann Holtrop“, jetzt werden Sie ihn – zehn Jahre später – in einer Co-Produktion mit dem Schauspielhaus Düsseldorf auf die Bühne bringen.

Der Roman wurde mir damals schon als Manuskript geschickt, mit der Idee, das im Theater umzusetzen. Aber Rainald Goetz hat das dann komplett abgesagt: Ein Roman sei ein Roman.

Und jetzt hat er seine Meinung geändert?

Ihm hat meine Inszenierung seines Stücks „Reich des Todes“ so gut gefallen, deswegen hat er jetzt die Erlaubnis gegeben. Von der Kritik ist der Roman damals zum Teil ein bisschen abgewatscht worden und ich ärgere mich nach wie vor darüber, dass man die Qualität des Textes nicht klarer erkannt hat. Das Spiel mit den literarischen Vorbildern und den sich überdeckenden Zeiten etwa, dass man ja in „Reich des Todes“ wiederfindet, wo man nie ganz sicher weiß, ob man sich jetzt im Kabinett von George W. Bush oder im Dritten Reich oder in der Zukunft befindet. Goetz ist einfach ein toller Autor mit einem Sprachsound wie kein anderer, einem Sound, mit dem man im Theater wahnsinnig gut arbeiten kann.

Es gibt kein explizites Pandemie-Stück, aber der Ukraine-Krieg schlägt sich durchaus im Spielplan nieder.

Ja, ganz direkt in der Produktion „Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern“, von der freien Gruppe Futur3, da geht es um den Holodomor, also um den Krieg durch Hunger gegen die ukrainische Bevölkerung durch Stalin. Euripides „Troerinnen“, wo es darum geht, was nach einem Krieg mit den Hinterbliebenen passiert, ist natürlich das Stück der Stunde. Aber auch im „König Lear“ können Sie Bezüge entdecken, schließlich geht es da um einen Mann, der die Macht nicht loslassen kann. Martin Reinke verabschiedet sich mit dieser Rolle vom Schauspiel Köln, er geht in den Ruhestand. Aber im Gegensatz zum „Lear“ fände ich es bei ihm eigentlich gut, wenn er nicht ganz loslässt. Es gibt jedenfalls schon Gespräche mit ihm, wie es auf Gastbasis weitergehen kann.

Diversität soll im Kölner Theater für mehr Schwung sorgen

Es finden sich auch erfreulich viele Regisseurinnen im Spielplan. Oft jung und mit Migrationshintergrund. Haben Sie bewusst nach diesen Kriterien ausgesucht?

Natürlich sucht man im Moment ein bisschen. Das will ich nicht abstreiten. Aber man wird ja auch fündig. Und wenn dann noch mehr Schwung reinkommt, dann wird das hoffentlich noch mehr Talente nach sich ziehen.

Ist damit auch die Hoffnung verknüpft, auch ein anderes, beziehungsweise jüngeres Publikum ins Theater zu locken?

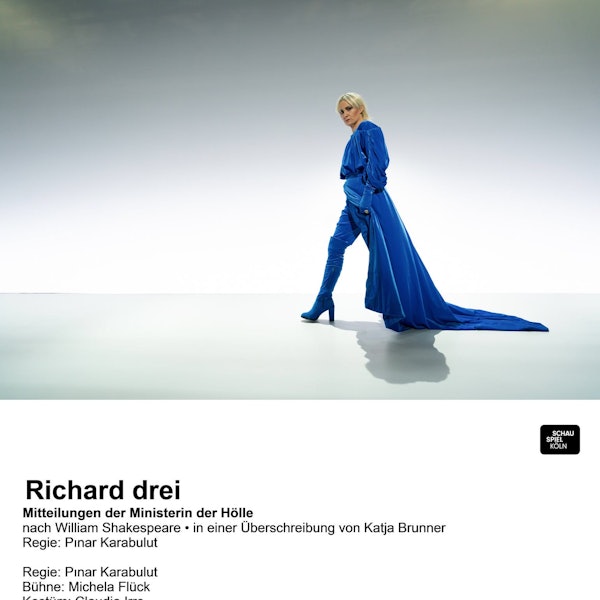

Auf jeden Fall. Auf der Premiere von Pınar Karabuluts „Richard Drei“ konnte man zum Beispiel ein komplett anderes Publikum erleben, nicht nur jünger, auch diverser und genderfluider. Wir sind am Schauspiel Köln ganz gut unterwegs, was den Anteil der Jugend im Publikum angeht. Aber selbstverständlich sind junge Leute genauso vielfältig in ihrem Geschmack wie die anderen auch. Da gibt es dann auch solche, die enttäuscht sind, wenn die Erzählform zu modern ist, die sich etwas leichter Lesbares wünschen. Wir müssen die Theater-Pädagogik als Abteilung noch viel stärker machen. Warum trauen sich Lehrer nicht mehr mit ihrer Klasse ins Theater zu gehen? Dieser Vermittlungsauftrag wird doch von den Schulen gar nicht mehr geleistet, der muss von den Theatern selbst kommen.

Die Zukunft des Kölner Schauspiels

Wie groß ist Ihre Angst vor viel beschworenen Pandemie-Müdigkeit des Publikums?

Angst ist kein guter Ratgeber. Dass der Zulauf zögerlicher geworden ist, merken wir alle. Die Kinos sind ja auch leer. Manche haben sich den Kulturmuskel abtrainiert. Wobei ich sagen muss, dass uns das Publikum schon sehr treu gewesen ist, auch in der Pandemie. Wir sollten jedenfalls nicht aus dem Kurzschluss heraus reagieren, und etwa nur noch Boulevard-Komödien ansetzen. Das ist nicht unsere Aufgabe als subventioniertes Theater. Wir müssen aufpassen, dass wir trotz Quotendruck den Auftrag künstlerisch frei zu sein, vertreten und ernst nehmen. Irgendwann hat man auch mal alles auf Netflix gesehen und jedes Gericht zu Hause gekocht.

Und wenn im Herbst das Ausgehen wieder bedrohlicher erscheint?

Ich habe ein bisschen Angst vor der Angst. Es wird ja jetzt schon präventiv wahnsinnig viel geplant für den Winter, damit man sich also auf gar keinen Fall vorwerfen lassen muss. Aber wir haben ja einen Impfstoff. Und dass der Mensch ab und zu erkrankt, das ist nun mal so.

Lassen Sie uns zum Abschluss noch über die Zukunft des Depots sprechen. Wenn das Schauspiel wieder an den Offenbachplatz zieht, könnte hier eine dritte, rechtsrheinische Spielstätte verbleiben – und ein Haus für eine eigene Tanzsparte in Köln. Aber die Mühlen der Politik mahlen langsam …

Ja, es geht langsam. Aber das Wichtigste ist jetzt erst einmal, eine sorgfältig gearbeitete Beschlussvorlage herzustellen. Es wird als Thema ernst genommen, das ist schon mal gut. Aber in Köln bleibt man wahrscheinlich zu Recht skeptisch, gerade im Moment, wo es aussieht, als wären die fetten Jahre vorbei. Deswegen lohnt es sich, immer wieder zu betonen, wie viel dieser Ort, dieser Garten, für die Stadtentwicklung getan hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Als Sie 2013 mit dem Schauspiel an die Mülheimer Schanzenstraße gezogen sind, sah es hier jedenfalls noch anders aus.

Genau. Jetzt ist hier auch sehr viel Geld hineingeflossen, das sind warm gespielte Hallen. Man kann hier auf höchstem Niveau Theater, Tanz oder auch Oper zeigen. Sollte es nicht klappen, wäre das nicht nur eine Niederlage für die Kultur, sondern auch überregional eine Blamage. Was wir hier hochgezogen haben, wird weit über die Stadtgrenzen hinaus beneidet und kopiert.