Alain Delon war das Gesicht der existentialistischen Verlorenheit und viel zu schön, um auf der Leinwand glücklich sein zu dürfen.

Zum Tod von Alain DelonUnwirklich schön und so unnahbar wie das Kino

Alain Delon 1958 in einem Kinosaal des Filmfestivals von Cannes

Copyright: IMAGO/Photo12/Luc Fournol

Geht man ins Kino, um Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen, oder um ihnen in gefilmten Träumen nahe zu sein? Die Antwort verstand sich bei Alain Delon beinahe von selbst, einem Star, der in seiner Jugend nicht nur unwirklich schön war, sondern die Unnahbarkeit wie ein Geburtsmal trug. Auf der Leinwand pflegte er das Image schicksalhafter Einsamkeit mit Auftritten als eiskalter, aber auch fatalistischer Mörder; im Leben machte er die Untreue zu seinem Liebesprinzip. Selbst Romy Schneider, mutmaßlich seine große Liebe, kam ihm wohl nie wirklich nah.

Bevor er Schauspieler wurde, war die das Unstete die einzige Konstante in Alain Delons Leben

Aber was sollte man auch anderes von einem Mann erwarten, der seine Weltkarriere in „Nur die Sonne war Zeuge“ (1960) als mörderischer Hochstapler ohne eigene Identität begann; den seine leiblichen Eltern erst in Pflege und später ins Internat gaben; der als 17-jähriger zum Militär ging, in Indochina kämpfte und sich nach seiner Heimkehr so lange mit miesen Jobs durchschlug, bis ihn Brigitte Auber zum Filmfestival in Cannes mitnahm, wo ihn David O. Selznick angeblich sofort für sein Hollywood-Imperium engagieren wollte? Bevor er Schauspieler wurde, war die einzige Konstante in Delons Leben das Unstete; mit seiner Berufswahl machte er sich die ihm aufgezwungene Heimatlosigkeit endlich zu eigen.

Hinter seiner ausdruckslosen Miene ließ er sich nichts anmerken. Delon lieh seine melancholische Schönheit den Helden von Luchino Visconti und Michelangelo Antonioni, in den 1960er Jahren war er der Inbegriff des europäischen Autorenfilms. Mit Verspätung und ohne großen künstlerischen Erfolg wechselte er nach Hollywood, sein Zuhause blieb jedoch das französische Kino. Als „Eiskalter Engel“ fand er hier 1967 die Rolle seines Lebens, kurz bevor Gerüchte um seine Verbindungen in die reale Welt des Verbrechens zu Schlagzeilen wurden. Später schwand seine Schönheit und mit ihr die Aura des Außergewöhnlichen; er war nun beinahe ein Star wie jeder andere, nur etwas einsamer.

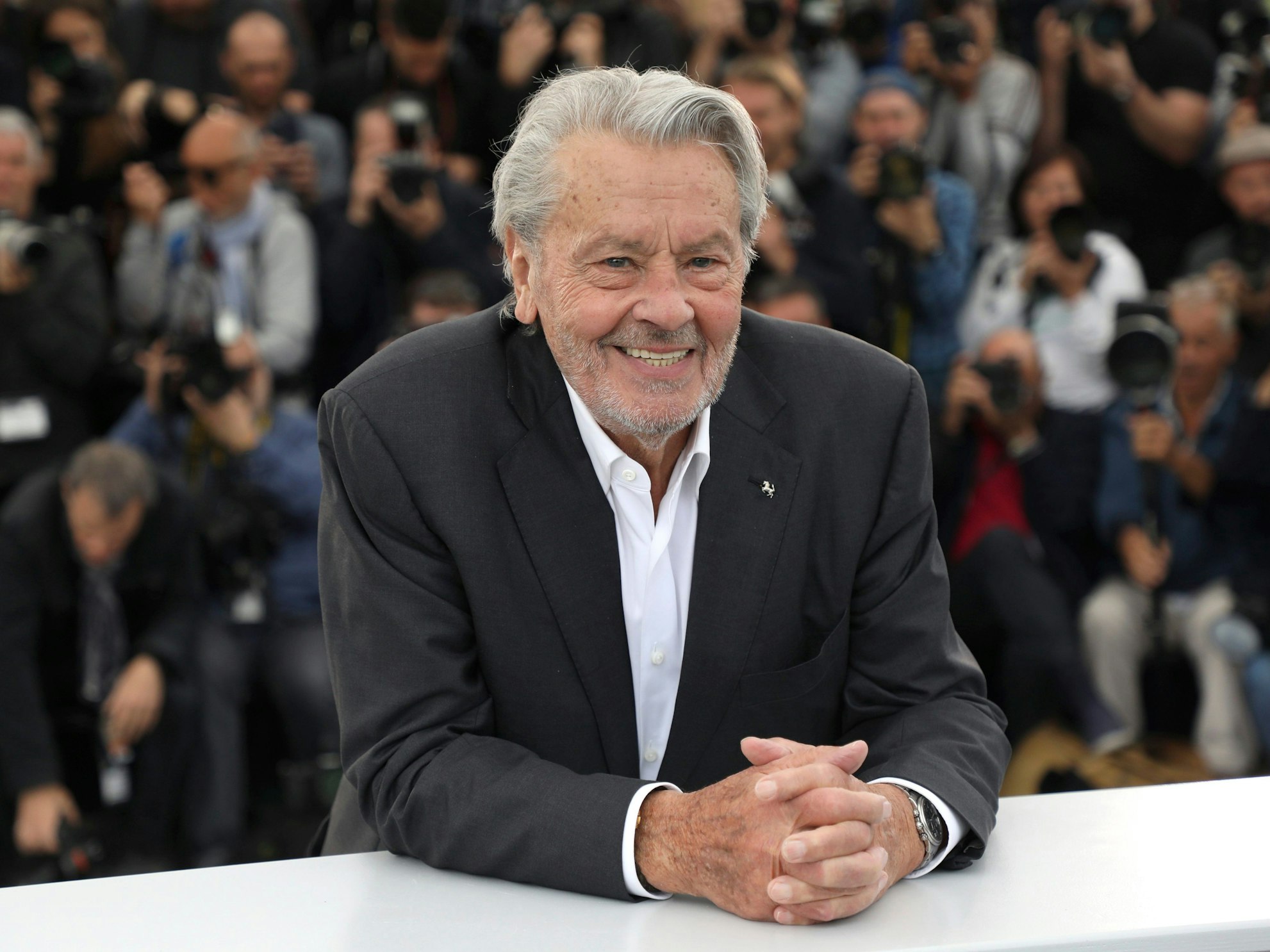

Alain Delon 2019 in Cannes, als er die Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhielt

Copyright: Vianney Le Caer/Invision/AP

Seine ersten Rollen bekam Delon Ende der 1950er Jahre als Kleinganove; vielleicht sah man ihm seine ruhelose Jugend, in der er keiner Prügelei aus dem Weg gegangen sein soll, noch an. Als tragischer Liebhaber in der Schnitzler-Verfilmung „Christine“ (1958) debütierte er dann, im Kostüm des Wiener Fin de Siècle, als Gesicht der Nachkriegs-Verlorenheit. Die Welt war untergegangen, aber man musste weiterleben, als wäre nichts geschehen: Das existentialistische Lebensgefühl wurde für ihn pragmatisch in die Sprache des Starkinos übersetzt: Delon war schlichtweg zu schön, um auf der Leinwand glücklich sein zu dürfen.

Spielen musste Delon das nicht, er war es einfach. Und die Filmkritiker sahen alles hinter der glatten Fassade, rühmten sein beredtes Schweigen, seinen Minimalismus, seine Gabe, mit wenig viel zu sagen. „Seine Welt ist nur durch Geheimcodes zu entschlüsseln“, schrieb Adolf Heinzlmeier 1982 in einer Verneigung vor den „Unsterblichen des Kinos“. Am ehesten traf das auf Delons „Samurai“ zu, ein Auftragsmörder, der sein Arbeitsethos über das eigene Leben stellt. Weniger auf Komödien wie „Halt mal die Bombe, Liebling“ oder „Borsalino“, ein Gangsterfilm, den Delon mit Jean-Paul Belmondo drehte und der ihm den größten kommerziellen Erfolg seiner Karriere bescherte.

Im Alter von 40 Jahren war Delon eine französische Institution – und machte sich zusehends rar

Bei Joseph Loseys „Monsieur Klein“ (1976) passte noch einmal alles zusammen: Delon spielt die Titelfigur, einen Pariser Kunsthändler, der während der deutschen Besatzung die Notlage seiner jüdischen Kunden schamlos ausnutzt. Das Geschäft mit dem Unglück floriert, bis Klein eine an ihn adressierte jüdische Zeitschrift erhält. Offenbar gibt es einen Juden gleichen Namens in der Stadt, und mit diesem wird Klein immer häufiger verwechselt. Der beunruhigte Händler macht sich auf die Suche nach dem Doppelgänger und verliert darüber die eigene Identität.

Im Alter von 40 Jahren war Delon eine französische Institution – und machte sich zusehends rar. Er spielte den Baron de Charlus in Schlöndorffs Proust-Verfilmung „Eine Liebe von Swann“, einen alternden Casanova (als fiktive Version seiner selbst) und 2008 einen Cäsar in „Asterix bei den olympischen Spielen“, den man lieber nicht gesehen hätte. Für Schlagzeilen war er weiterhin gut, allerdings tat er sich damit keinen Gefallen, etwa, als er 2013 den rechtsradikalen Politiker Jean-Marie Le Pen als Freund bezeichnete.

Zweimal arbeitete er im Herbst seiner Karriere mit Regisseuren der Nouvelle Vague zusammen: 1990 holte ihn Jean-Luc Godard für eine schöne, aber auch etwas anstrengende Doppelrolle vor die Kamera, und als Agnès Varda mit „101 Nacht – Die Träume des M. Cinéma“ die Filmgeschichte feierte, gehörte Delon zu den Gaststars. Als Sohn eines Kinobesitzers hätte ihm auch die Hauptrolle gestanden.

2019 erhielt der „Samurai“ des französischen Kinos die Ehrenpalme von Cannes, im folgenden Monat erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Jetzt ist Alain Delon gestorben. Er wurde 88 Jahre alt.