Kampf für den WaldNRW startet großangelegte Analyse des Bodens

Nadine Eickenscheidt, Landesinventurleiterin der dritten Bodenzustandserhebung im Wald in NRW

Copyright: LANUV

Köln/Düsseldorf – Ein Wald ist immer nur so gesund wie seine Bäume, und die Bäume sind immer nur so gesund, wie der Boden, auf dem sie stehen. Klingt trivial, ist aber trotzdem wahr. Wer also wissen will, wie es dem Wald geht, der richtet dort den Blick am besten – zumindest auch – nach unten. Und wenn Fachleute das tun, dann heißt das Ganze Bodenzustandserhebung (BZE). 3,7 Millionen Euro stellt das Land NRW bereit, damit in den nächsten zehn Jahren in den Wäldern des Landes gebohrt und gegraben, gemessen, analysiert und geprüft und schließlich ausgewertet werden kann. „Die Waldböden sind von grundlegender Bedeutung für die Vitalität, Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft der Wälder im Klimawandel“, sagt NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, „die Bodenzustandserhebung im Wald schafft hierzu eine bedeutende Wissensgrundlage.“

Wie der „Saure Regen" verschwand

Der Hinweis auf dieser Grundlagen verweist auf die Ursprünge dieser Untersuchungen. „Anlass für die erste Bodenzustandserhebung im Wald (BZE I; 1989-1991) war die Sorge um eine flächendeckende Nährstoffverarmung und Versauerung der Waldböden durch menschengemachte Stoffeinträge („Saurer Regen“)“, teilt das Landes-Umweltamt (Lanuv) mit.

Erinnert sich noch jemand an den Sauren Regen? Jahrzehntelang hatten Kraftwerke und Verbrennungsmotoren weltweit als Beiprodukt Unmengen von Schwefel in die Luft geblasen. Mit dem Regen kam der Schwefel, wie man allmählich verstand, als Salpetersäure wieder zurück auf den Boden, wo die natürlichen ph-Werte kollabierten, was in den 1970 und -80er Jahren als einer der Gründe für das erste Waldsterben galt. In der Folge wurden die Kraftwerke mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ausgestattet, den Treibstoffen wurde der Schwefelanteil in aufwendigen Verfahren entzogen – die Schwefel-Emissionen verschwanden beinahe vollständig. Und der Wald?

Wissenschaftliche Grube: Die Erdschichten des oberen Waldbodens werden untersucht.

Copyright: LANUV

15 Jahre später wurde bei der zweiten Erhebung (BZE II, 2006 - 2008) eine langsame Erholung der Waldböden festgestellt. „Die Oberböden waren weniger versauert, der ph-Wert wieder etwas angestiegen – alles in allem eine sehr allmähliche Erholung“, sagt Nadine Eickenscheidt, die für das Lanuv die Untersuchungen wissenschaftlich leitet leitet. Sie verweist auf einen weiteren Aspekt: „Zwischen der ersten und der zweiten Erhebung ist in NRW viel gekalkt worden“, sagt sie, „Das hat gewirkt.“ Zudem ist seither mit einem klimaangepassten Umbau der Wälder begonnen worden. „Auch wenn man das bei all den Fichtenkalamitäten kaum glauben mag“, sagt Nadine Eickenscheidt, „aber es ist so.“ Denn dann kamen die Dürrejahre und mit ihnen der Borkenkäfer.

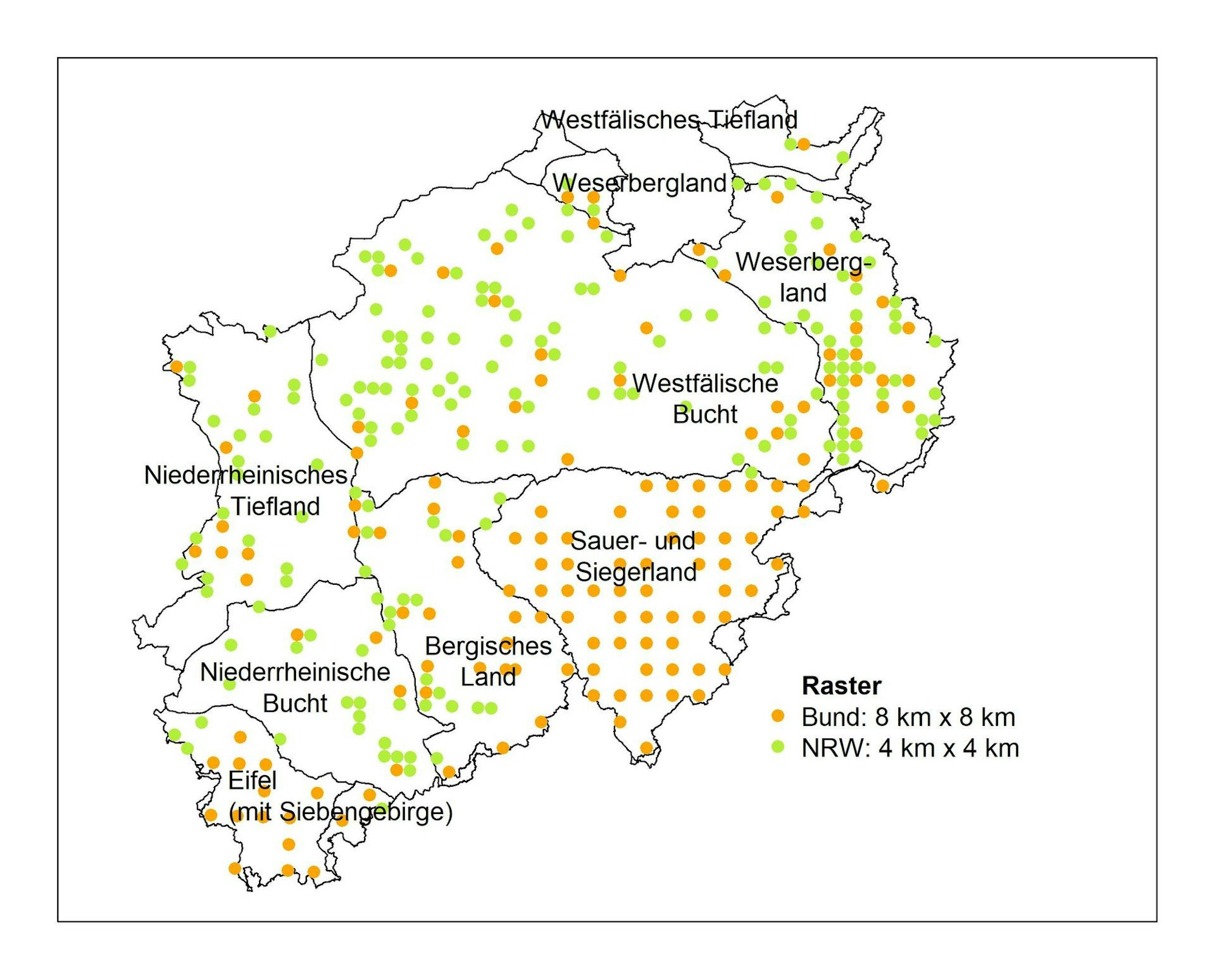

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, gibt es auch bei der dritten BZE ein festgelegtes Netz von Punkten, an denen in NRW die Wälder untersucht werden. „Auf Bundesebene gilt ein Raster von 8 mal 8 km“, sagte die Wissenschaftlerin, „in manchen Bereichen reicht das für unsere Aufgaben nicht aus – dort haben wir dann noch mal verdichtet auf 4 mal 4 km.“ Faustregel: Eifel, Bergisches Land und Sauerland sind homogene Waldlandschaften, dort reicht das grobere Muster;in den Tiefebenen und bei besondern geologischen Formationen wird auf 4 mal 4 verdichtet – „weil wir da mehr Wald erfassen wollen“, sagt sie.

In den Ebenen und im geologisch komplizierten Weserbergland sind die Rasterpunkte dichter als in den homogeneren Waldgebieten von Sauerland und Eifel

Copyright: LANUV

Etwa 330 Punkte werden auf diese Weise in NRW abgearbeitet – dazu machen sich kleine Teams unter der Obhut des Geologischen Dienstes und des Landesdienstes Wald und Holz NRW auf und untersuchen an den festgelegten Stellen die Zusammensetzung und Beschaffenheit des Bodens in einem Radius von etwa 30 Metern; andere Teams kümmern sich zu anderen Zeiten um Nadel-und Blattproben; zwischen Juni und August werden Baumsteiger in die Kronen geschickt, um dort den Zustand zu untersuchen und schließlich kümmern sich eigens Experten um die Bodenvegetation.

Schon ein gezielter Spatenstich zeigt die komplexe Struktur des Waldbodens

Copyright: LANUV

Die Vorbereitungen laufen seit 2019 und nähern sich dem Abschluss, die Schulungen der Teilnehmer sind soweit abgeschlossen. Im März oder April soll es losgehen, vieles hängt auch von der Witterung ab. Nadine Eickenscheidt ist gespannt, was mit Wald und Boden diesmal los ist. „Zwischen der zweiten und der dritten Erhebung ist kaum mehr Kalk ausgebracht worden“, sagt sie, „da ist also wenig Effekt zu erwarten. Wir rechnen damit, dass die Schwefeleinträge weiter abgenommen haben – und damit, dass die Versauerung weiter zurückgeht.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Auf der anderen Seite: „Wir haben immer noch sehr hohe Stickstoffeinträge – aus der Landwirtschaft, aus der Industrie“, sagt Nadine Eickenschidt, „das hat natürlich Auswirkungen auf das Ökosystem und die Biodiversität.“ Auch die Folgen der Dürrejahre 2018 bis 2020 sind ein Thema: „Die Wasserspeicher in den Oberböden haben sich wieder gefüllt. Die Niederschläge in diesem Jahr haben aber nicht ausgereicht, um das Defizit der letzten 3 Jahre auszugleichen. In den Unterböden ist immer noch zu wenig Wasser.“ Was das alles für den Wald bedeutet? „Das ist spannend, wir wissen es tatsächlich nicht“, sagt sie, „deshalb müssen wir ja nachschauen.“

Ein Stechzylinder zum Erstellen von Proben

Copyright: LANUV

Bis 2024 sollen die Untersuchungen draußen im Wald dauern, anschließend kommt die große Zeit der Theoretiker, Laboranten und Analytiker. Die Auswertungen sind für 2027 bis 2029 vorgesehen. Ein langer Zeitraum, in dem viel geschehen kann. „Das stimmt“, sagt Nadine Eickenscheidt, „aber der Boden verändert sich nur sehr, sehr langsam.“ Alle 15 Jahre nachschauen reicht.