Nach zehn Jahren Integrationsarbeit macht sich die Flüchtlingsinitiative "Willkommen in Refrath Frankenforst" Sorgen um antidemokratische Bestrebungen. Ein Interview

Interview mit Flüchtlingshelfern„Die Integration in Bergisch Gladbach bleibt auf der Strecke“

Die Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Refrath Frankenforst“macht sich Sorgen, dass die Menschen in den Unterkünften wie im Containerdorf Lückerath nur noch verwaltet werden.

Copyright: Christopher Arlinghaus

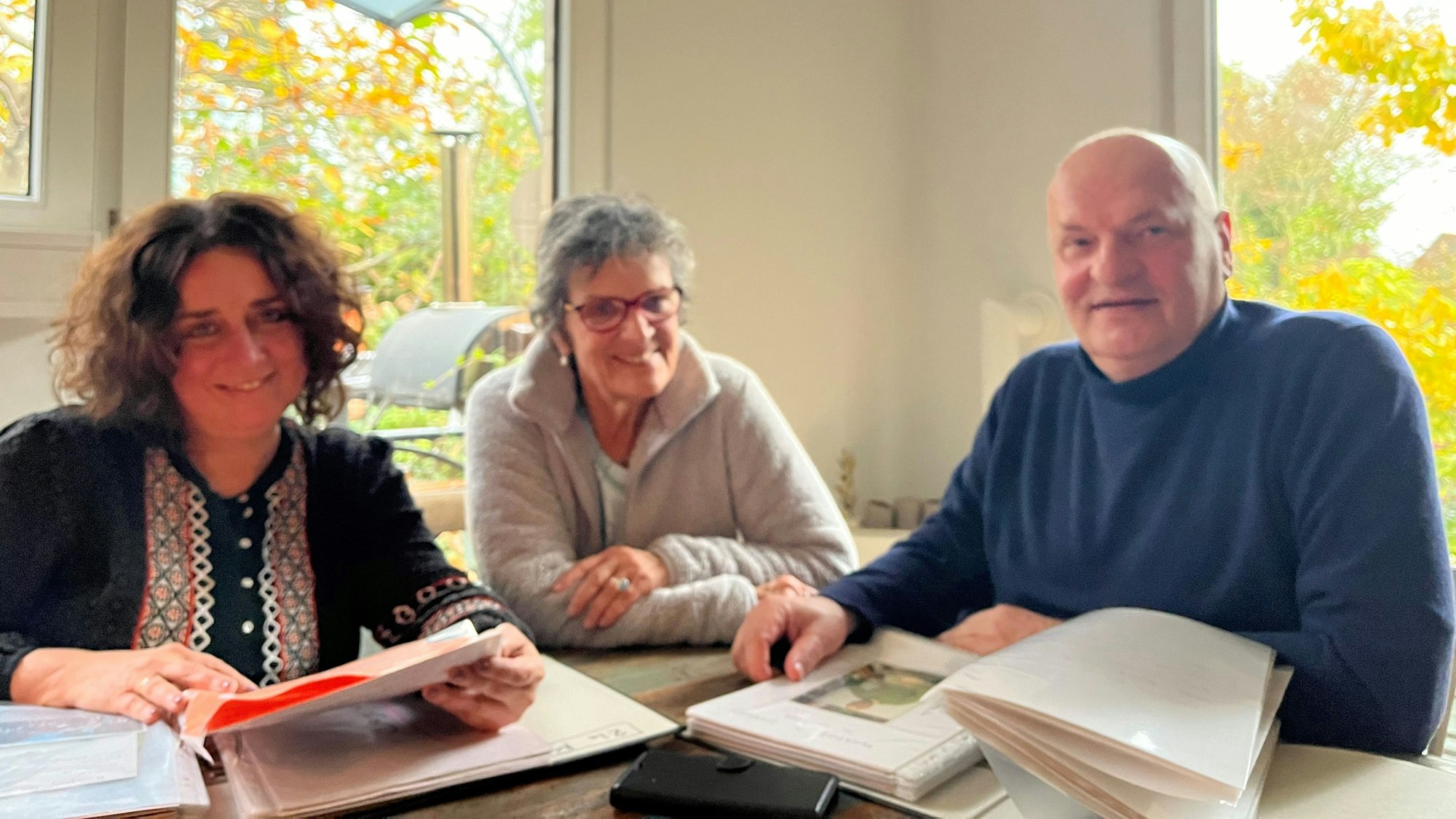

Brigitta Opiela, Mechthild Menke und Georg Müller-Frank, Initiatoren des Helferkreises, der sich 2015 gründete, stellen fest, dass die Integrationsarbeit noch lange nicht beendet ist.

Wie fällt ihre Bilanz aus nach zehn Jahren Flüchtlingsarbeit?

Opiela: Zehn Jahre sind zehn Jahre. Aber wir stellen mit Erschrecken fest, dass wir uns Sorgen um die Empathie, die Akzeptanz und Hilfsbereitschaft in unserer Stadtgesellschaft machen müssen.

Menke: Mir macht Angst, dass alles, was in der Weltlage geschieht, auf den Köpfen der Leute hier ausgetragen wird. Es hieß immer, Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber mittlerweile glaube ich, das ist ein Ironman, sogar ein mehrfacher Ironman.

Müller-Frank: Ich beobachte mit Sorge, dass auch bei uns in der Stadt ein emotionales Klima entsteht, wobei für alles ein Schuldiger gebraucht wird. Und wir Ehrenamtler müssen uns rechtfertigen, warum wir diesen Menschen helfen.

Brigitta Opiela, Mechthild Menke und Georg Müller Frank von der Flüchtlingsinitiative "Willkommen in Refrath Frankenforst" machen sich Sorgen um den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft.

Copyright: Uta Böker

Das heißt, der Zusammenhalt in der Gesellschaft bröckelt?

Müller-Frank: Die Ressentiments gegenüber bestimmten religiösen Gruppen sind stärker geworden. Man hat das Gefühl, da wird ein Keil zwischen Muslime und Ukrainer getrieben. Es entstehen immer mehr parallele Gesellschaften. Ich sehe das bei den Afghanen. Sie bleiben nur noch unter sich.

Opiela: Der Ukraine-Krieg und der permanente Zuzug hat die Situation verschärft: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bekommen direkt Bürgergeld, können sofort arbeiten, finden relativ schnell eine eigene Wohnung. Das ist bei unseren Syrern, Afghanen und Afrikanern ganz anders. Das bringt uns in Erklärungsnot.

Was bedeutet das für die Integration?

Menke: Die Integration bleibt auf der Strecke. Dazu kommen wir ja gar nicht mehr. Der bürokratische Aufwand macht uns zu schaffen. Wir füllen ja nur noch Anträge aus und laufen zu Behörden.

Müller-Frank: Alles ist so unorganisiert. In unserer Anfangszeit hatte in der Sammelunterkunft in Lückerath jeder Geflüchtete eine deutsche Nummer auf dem Handy. Davon sind wir Lichtjahre entfernt.

Opiela: Manchmal weiß ich gar nicht, ob wir Ehrenamtler von der Gesellschaft noch gewünscht sind. Wie oft haben wir schon gehört, dass wir eine Belastung sind! Natürlich sind wir anstrengend, weil wir Nachfragen haben.

Aber die Stadtverwaltung betont doch zu jeder Gelegenheit, wie wichtig das Ehrenamt ist?

Opiela: Ja, es gibt ständig Auszeichnungen. Aber das Ehrenamt hat sich verändert. Zu Beginn ging es zum Beispiel um Deutschkurse. Jetzt sind die Themen komplexer: Abschiebung, Arbeit, Wohnung, Familienzusammenführung. Wir wollen in die Netzwerkarbeit und bei Entscheidungen einbezogen werden. Nach zehn Jahren haben wir unsere Erfahrungen, unsere Ordner, können aber auf nichts richtig aufbauen.

Menke: Man muss den Leuten auch mal etwas zur Verfügung stellen, Koordinatoren zum Beispiel, damit wir wissen, wo wir uns hinwenden sollen. Stattdessen will das Land die Ausgaben kürzen. Das ist kontraproduktiv.

Müller-Frank: Für uns waren der Dialog und die Begegnung immer das Entscheidende, auch über religiöse und kulturelle Unterschiede hinweg. Aber Corona hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.

Inwiefern leidet die Kommunikation seit Corona?

Menke: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Früher gingen wir zur Ausländerbehörde, haben den Fall kurz geschildert und bekamen einen Termin. Jetzt kommt man noch nicht mal zur Tür rein. Die Security schickt einen weg, mit der Aufforderung, eine Mail zu schreiben. Die Antwort kann dann mehrere Wochen dauern. Dabei ist die Ausländerbehörde eigentlich ein Dienstleistungsunternehmen für Ausländer. Jetzt ist man dort ein Bittsteller.

Opiela: Im Jobcenter ist das genauso. Auch den guten Kontakt mit dem Deutschen Roten Kreuz als Betreiber der Flüchtlingsunterkünfte gibt es nicht mehr. Es fehlt das Zusammenspiel.

Müller-Frank: Die persönliche Ansprache zu Sacharbeitern ist fast komplett weggefallen und damit die Möglichkeit, sich über den persönlichen Kontakt besser einzuschätzen.

Man hört bei Ihnen Frust heraus?

Müller-Frank: Ja, der Rückzug der Ehrenamtlichen ist ein Riesenthema. Es gibt zwar immer noch eine Vielzahl von Helfern, vor allem für die Ukrainer. Aber das sind alles Einzelkämpfer. Von Institutionen werden wir oft als naive Gutmenschen hingestellt.

Menke: Man muss sich immer wieder an den Haaren hochziehen. Ich mache weiter, auch damit wir in der Stadt weiter friedlich leben können.

Opiela: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Man hätte so viel machen können und hat es nicht geschafft. Klar, vielen Einzelnen haben wir geholfen. Aber festzulegen, wo willst du als Kommune hin und sich dabei zu vernetzen, das ist nicht passiert. In unserer Initiative sind wir noch eine Handvoll Leute. Zu Beginn waren wir über 60 Ehrenamtliche.

Was bedeutet das für die Absicht, im Stadtgebiet eine neue Flüchtlingsunterkunft zu errichten?

Opiela: Gerade jetzt, wo es diese Überlegung gibt, hätte man ehrlich sagen müssen: Wir haben noch eine Chance. Dabei müssen alle Ressourcen und die Leute, die wir haben, zusammenarbeiten. Es kann doch nicht sein, dass Geflüchtete nur noch verwaltet werden. Aktuell geht es nur noch um den Kostenfaktor. Die Menschen finden gar nicht mehr statt.

Was hat das für Folgen für jeden Einzelnen, der mit seinem Köfferchen hier ankommt?

Menke: Viele Geflüchtete laufen unterm Radar. Man bekommt von ihnen nichts mehr mit.

Opiela: Vieles dauert sehr viel länger. Einige Menschen sehe ich in der Drogenszene in Bergisch Gladbach wieder.

Müller-Frank: Da sind wir wieder bei den persönlichen Kontakten. Damit steht und fällt alles.

Aber es gibt doch auch positive Beispiele?

Müller-Frank: Ja, die Unterstützung zahlt sich aus. Es gibt viele Leute, die hier wirklich angekommen sind, auch wenn es oft nur niederschwellige Arbeiten sind, die sie erledigen.

Menke: Dabei muss man aber wissen, dass die allermeisten, die es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, einen Begleiter an ihrer Seite hatten.

Was müsste denn jetzt passieren?

Opiela: Man müsste die Lehre ziehen, von Anfang an in den Unterkünften Aufklärungsarbeit zu leisten. Sich dort nicht nur um die Papiere kümmern, sondern die Bewohner genau darüber aufklären, wie die Menschen hier in Deutschland leben.

Müller-Frank: Für die Zukunft kann man nur sagen: mehr Begegnungen. Wir drei haben von den Flüchtlingen durch die Freundschaften, die entstanden sind, so viel zurückbekommen. Darauf müssen wir aufbauen, auf die positiven Dinge, die gut funktionieren.

Opiela: Und das geht nur gemeinsam: Politik und Zivilgesellschaft, von mir aus nennen wir es Ehrenamt. Anders geht es nicht mehr in dieser Zeit.

Was würden Sie sich wünschen?

Menke: Ich würde mir so sehr wünschen, dass sich noch einmal ein Helferkreis gründet für die geplante neue Unterkunft.

Müller-Frank: Die Erarbeitung eines kreisweiten Präventionskonzeptes möchten wir aufgreifen. Das Projekt gab es schon einmal, daraus ist aber nichts geworden.

Opiela: Als CDU-Stadtratsmitglied wollte ich über die Politik etwas verändern. Aber auch da muss man dicke Bretter bohren. Das Thema Integration darf nicht länger ein Randthema sein, es muss in den Focus rücken.