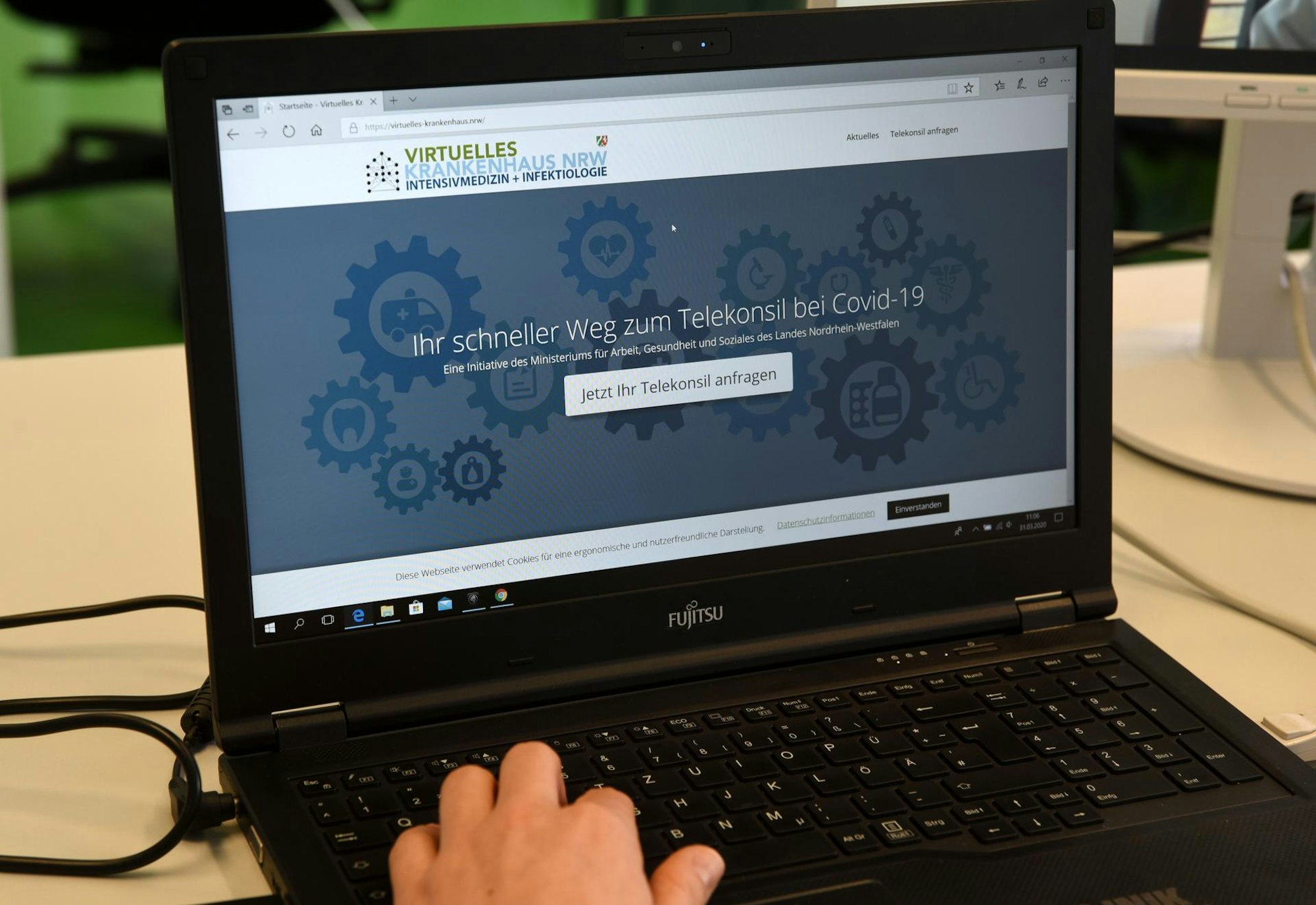

Virtuelles KrankenhausSo hilft die Uniklinik Aachen bei der Covid-19-Behandlung

15 Ärzte sind für das Virtuelle Krankenhaus im Einsatz. Das geht nur, weil in anderen Bereichen gerade kaum operiert wird.

Copyright: Peter Rakoczy

- Seit Jahren arbeitet die Uniklinik Aachen zusammen mit der in Münster am Aufbau einer landesweiten digitalen Versorgungsstruktur.

- Ursprünglich war der Beginn eines virtuellen Krankenhauses für den Sommer 2020 geplant.

- Doch dann kam die Corona-Krise und die Zeit drängte zu einem vorgezogenen Start.

- Seitdem können 200 der gut 340 Krankenhäuser in NRW auf den Dienst zugreifen.

Aachen – Gernot Marx hat Laptops besorgen lassen, um den Katastrophenfall zu verhindern. Sechs Stück, klein, schwarz. Und noch einen zusätzlichen Monitor pro Gerät, damit seine Leute auch richtig arbeiten können. Krisenausstattung nennt er das.

Wäre alles so gekommen, wie sie es geplant hatten, das Virtuelle Krankenhaus, Pilotprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, eine deutschlandweit einzigartige Einrichtung, die fortschrittlichste in der Telemedizin, würde es wohl aus einem deutlich schickeren Raum seinen Betrieb aufnehmen. Mit Flachbildfernseh-großen Bildschirmen, sich selbst ausrichtenden Kameras, dem ganzen Hightech eben.

Das Universitätsklinikum in Aachen

Copyright: Peter Rakoczy

Es würden an diesem sonnigen Tag noch keine Ärztinnen an den Schreibtischen, vor den Laptops, sitzen, Headset auf, Webcam an. Und Gernot Marx müsste nicht dazwischen stehen, im siebten Stock des Hauptgebäudes der Universitätsklinik Aachen, und sagen: „NRW ist vorbereitet. Die schrecklichen Bilder aus Bergamo, Straßburg, New York, die wollen wir hier nicht.“

Aber was folgt in diesen Tagen schon einem langfristigen Plan.

Univ.-Prof. Dr.med. Gernot Marx

Copyright: Peter Rakoczy

Auch Gernot Marx, die Haare grau, der Blick eindringlich, ein „Prof.“ auf dem Namensschild, ist Arzt. Er leitet in Aachen die Klinik für Operative Intensivmedizin, eine der besten ihrer Art. 65 Mitarbeiter, 18 Oberärzte, die nichts anderes machen, als Menschen zu behandeln, die sich in lebensbedrohlichen Zuständen befinden.

Zuletzt waren das auch Menschen, die Sars-CoV-2 in sich trugen. Bis Heinsberg, wo sich das Virus in Deutschland zuerst ausbreitete, sind es 40 Minuten. Nach Langbroich, wo Mitte Februar die ersten Erkrankten vor der Diagnose noch mit 300 Menschen Karneval gefeiert hatten, nur eine halbe Stunde.

Bis heute haben sich im Kreis Heinsberg mehr als 1700 Menschen mit dem Virus angesteckt. In die Universitätsklinik kamen nur die Schwererkrankten. Früh haben sie die Beatmungsplätze erweitert, von 96 auf 205.

Aber sie haben auch die Prognosen der Virologen gehört. Sie wussten: Wenn der Ernstfall eintritt, dann reichen auch 205 Plätze nicht. Dann werden sie es nicht schaffen, alle zu versorgen. Dann tritt vielleicht der Katastrophenfall ein.

Das virtuelle Krankenhaus

Anfang März hatten Gernot Marx und seine Kollegen eine Idee: Warum nicht für ganz NRW mehr Betten schaffen, das Personal entlasten, wenn das möglich ist? Die Technik dafür hatten sie ja.

Seit Jahren arbeitet die Uniklinik Aachen zusammen mit der in Münster am Aufbau einer landesweiten digitalen Versorgungsstruktur. Die spezielle Expertise der verschiedenen Einrichtungen, so die Idee, soll für alle Kranken zugänglich sein – egal, wo die sich befinden. Weil der Patient nicht mehr zum Facharzt kommen muss. Sondern der Facharzt zu ihm kommt, per Bildschirm, per Videochat. Die dazugehörige Akte wird zwischen den Kliniken über das Internet ausgetauscht. Ortsunabhängige Behandlung durch Nutzung des Internets. Das ist das Virtuelle Krankenhaus.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte das Konzept im vergangenen Jahr öffentlich vorgestellt. Geplanter Start: Sommer 2020.

Anfang März aber haben sie in Aachen und Münster beschlossen, so lange nicht mehr warten zu wollen. Sondern stattdessen dem Ministerium vorzuschlagen, das Virtuelle Krankenhaus so schnell wie möglich an den Start zu bringen.

Das könnte Sie auch interessieren:

3000 zusätzliche Betten für die Behandlung von Covid-Patienten, sagt Marx, würden so in NRW verfügbar. Gemeint sind die 3000 Intensivbetten, die in den Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgungsstufe stehen. Kleinere Einrichtungen, die Schwererkrankte eigentlich immer in große Häuser, wie das in Aachen, verlegen würden. Weil dort die Ärzte mit der Fachexpertise arbeiten.

Gernot Marx hat in den vergangenen Tagen viele Erkenntnisse im Kampf gegen das Corona-Virus gewonnen. Dass die Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf in seiner Klinik im Schnitt 65 Jahre alt waren. Zwei Drittel von ihnen männlich. Alle vorerkrankt. Diese und weitere Daten haben seine Kollegen und er vor wenigen Tagen im „Deutschen Ärzteblatt“ veröffentlicht. Eine zentrale Erfahrung von Marx allerdings findet sich nicht in dem Artikel. Sie geht so:

Für eine aus seiner Sicht eigentlich nicht schaffbare Aufgabe brauchen sie hier, wenn alle mitziehen, Ärzte, Techniker, ITler, die auch abends arbeiten, auch am Wochenende, acht Tage.

So lange hatten sie effektiv Zeit, sagt Marx, nachdem er den Plan, das Virtuelle Krankenhaus, mit dessen Leitung er beauftragt ist, früher zu eröffnen, in Düsseldorf vorgestellt hatte und ein „Ja“ als Antwort kam. Und sie haben es geschafft, wenn auch mit wenig Schlaf. Am 30. März war der vorgezogene Start. Ministerpräsident Armin Laschet war persönlich da und hat gelobt.

Eine Verlegung bei 417 Bildschirm-Visiten

Seit diesem Tag können 200 der gut 340 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen auf den Dienst zugreifen. In den ersten zwei Wochen wurden bereits 417 der sogenannten Tele-Konsile durchgeführt. Verlegt werden nur noch Patienten, bei denen es gar nicht anders geht. Bis Mitte April war das: ein Fall.

Die Versorgungsqualität würde dabei tendenziell eher besser, sagt Marx. „Unsere Erfahrungen zeigen eher, dass die Kollegen, die hier sitzen, sich voll auf den Patienten fokussieren können, während ein Arzt, der direkt auf der Station ist, leichter abgelenkt wird. Etwa durch einen Anruf, oder einen Kollegen.“

Steht ein Videoanruf an, wabert Jazz-Musik durch den kleinen Raum in Aachen. Das ist der Klingelton. Oberärztin Sandra Dohmen hebt ab, auf dem Bildschirm erscheint eine Patientenakte und ein Kollege vom St. Franziskus-Krankenhaus, einer Nebenstelle der Uniklinik.

Der Start des virtuellen Krankenhauses wurde vorverlegt.

Copyright: Peter Rakoczy

Hinter ihm, in einem großen Zimmer mit Landschaftsbild an der Wand, liegt Frau S., eine ältere Patienten mit grauem langen Haar. Nein, kein Corona, aber kritisch. Sie muss zwischenzeitlich beatmet werden. „Ihr geht es aber mittlerweile besser“, sagt der Arzt am anderen Ende, „Sie hat sogar schon wieder auf der Bettkante gesessen.“

Zusammen wird eine Art Fragebogen durchgegangen, kaum verständlich für Nicht-Mediziner, Ärztedeutsch. Ob genifft wurde, wird gefragt. Gemeint ist die nicht invasive Ventilation, die Beatmung per Maske. Ja, es wurde genifft. Der Gasaustausch ist gut. Auch keine Antibiose. Frau S. scheint sich zu erholen. Durch die Computerboxen dringt das Bimmeln und Klingeln der Station. Nach drei, vielleicht vier Minuten ist die Visite auf dem Bildschirm vorbei.

So ähnlich könne man sich das auch bei Corona-Patienten vorstellen, sagt Dohmen, man spricht meistens von Arzt zu Arzt, selten direkt zum Patienten. Vorrangig sei Hilfe bei einem Lungenversagen. Man erklärt dann zum Beispiel noch mal, wie Bauchlagerung richtig funktioniert, eine Therapie, um die Sauerstoffsättigung wieder zu erhöhen. Oder wie man Beatmungsgeräte korrekt einstellt. Dinge, die die Kollegen in den kleineren Häusern eher selten brauchen.

„Man kann hier sicher noch einiges toller machen“, sagt Marx. „Aber wichtig ist jetzt erst mal, dass es läuft.“ Tut es. Wenn auch nach einem neuen Plan.