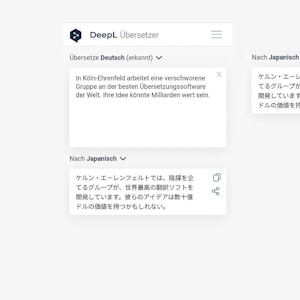

DeepL-CEO Jaroslaw Kutylowski„Wir haben die 200-Mitarbeiter-Marke geknackt“

Jaroslaw Kutylowski im DeepL-Büro.

Copyright: Max Grönert

Herr Kutylowski, es war nicht leicht, Sie zum Interview zu bewegen. Scheuen Sie bewusst die Öffentlichkeit?

Kutylowski: Mein Job ist harte Arbeit, auch wenn er viel Spaß macht. Und da muss ich Prioritäten setzen. Für uns ist es am wichtigsten, dass unsere Nutzer zufrieden sind und daher liegt der Fokus voll auf der Produktentwicklung.

Wenn man sich die Zahlen anguckt: Sie haben begeisterte Nutzer – die Abrufzahlen von DeepL bewegen sich mittlerweile in einer Liga mit cnn.com. Wird Ihnen da manchmal schwindelig, dass es so schnell bergauf geht?

Die Zahl der Nutzer lässt sich gut managen, das ist kein Problem. Aber was sich vor allem ändert, ist die Größe der Firma, die Zahl der Mitarbeiter. Da muss ich mich mehr umstellen, das ist eine Herausforderung, auch für mich persönlich.

Der 38-Jährige während des Interviews.

Copyright: Max Grönert

Wie hat sich das Arbeitsleben denn geändert?

Früher war ich mehr mit dem Programmieren, mit dem Code beschäftigt – also eher allein und vor dem Computer. Jetzt bin ich der Coach der Organisation, aber auch immer mal wieder im Code unterwegs. Das behalte ich mir vor und halte ich auch für wichtig in einem Technologieunternehmen, da am Ball zu bleiben.

Wie hat sich DeepL entwickelt?

Wir waren so fünfzehn Leute, als wir vor vier Jahren gestartet sind. Jetzt haben wir die 200-Mitarbeiter-Marke geknackt. Jedes Jahr sind 50 Prozent unserer Mitarbeiter weniger als ein Jahr bei uns – und fast alle arbeiten remote, also aus der Ferne. Das macht es anspruchsvoll, dieses Wachstum der Organisation zu steuern. Schwerer jedenfalls als skalierbare Server.

Ihre Rechner stehen unter anderem in Island …

… und mittlerweile auch in anderen Ländern, etwa in Finnland. In skandinavischen Ländern ist grüne Energie en masse verfügbar und auch etwas günstiger. Die Technologie wächst leicht mit, eine Organisation mit Informatikern zu skalieren, ist etwas Anderes.

Abgesicherter Zugang: das angemietete DeepL-Rechenzentrum in Island.

Copyright: Sarah Brasack

Schild am Rechenzentrum in Island.

Copyright: Sarah Brasack

Vor zweieinhalb Jahren ist ein US-Investor bei DeepL eingestiegen. Macht der Druck, was Ihre Wachstumsziele angeht?

Nein, es gibt keine Milestones, Wir wollen wachsen, klar. Aber die treibende Mission für die Firma ist es, Übersetzungsmöglichkeiten für alle Menschen auf der Welt bereitzustellen. Und das geht einfach nicht mit zwanzig Leuten. Wir wollen mehr Sprachen anbieten und wir wollen die Qualität auf ein weiteres Level steigern.

Relativ wenige Menschen wissen, dass DeepL ein Kölner Unternehmen ist. Müssen Sie nicht für sich als Arbeitgeber werben?

Wir haben vor Corona sogar mal eine Plakatkampagne in Köln gemacht (lacht). Aber tatsächlich wissen selbst nur relativ wenige Leute, dass wir aus Deutschland sind. Das Internet ist global und international, da spielt der Standort keine so große Rolle. Manchmal hilft es, in Deutschland zu sein, etwa wenn Firmenkunden große Anforderungen an den Datenschutz haben. Ansonsten ist es nicht so wichtig, wo wir sind. Wir haben mittlerweile auch in London, Amsterdam und in Polen Büros.

Wollen Sie denn Köln treu bleiben, auch wenn das Wachstum weitergeht?

Wir haben keine Pläne wegzuziehen. Aber es gibt bestimmte Fähigkeiten, da fällt uns es schwer, in Köln Leute zu finden. Zum Beispiel für den internationalen Vertrieb.

Sie verkaufen Geschäftskunden ihre Übersetzungssoftware. Wie entwickelt sich das?

Über konkrete Zahlen sprechen wir nicht. Wir müssen in jedem Fall nicht auf potenzielle Kunden zugehen. Wir arbeiten nur für Kunden, die von sich aus auf uns zukommen und unsere Lösung schon kennen. Unsere frei zugängliche Plattform macht sich so bezahlt. Die Kunden kommen dann zu uns um erweiterte Funktionalitäten zu nutzen, wie zum Beispiel die Integration von eigenem Fachvokabular in die Übersetzung.

Der promovierte Informatiker wohnt in Frechen.

Copyright: Max Grönert

Vor Ihrer Berufung zum CEO, waren Sie Technik-Chef. Wie funktioniert DeepL eigentlich?

Sie können sich die AI, also die Künstliche Intelligenz, so vorstellen, als würde man ein Gehirn trainieren. Wir zeigen dem neuronalen Netzwerk Texte und gute, bereits vorhandene Übersetzungen dieser Texte. Dann lernt das neuronale Netzwerk diese Übersetzung abzubilden. Am Anfang klappt das gar nicht, wie bei einem Baby. Aber mit mehr Texten, mit mehr Sätzen, wird es immer besser. Und dann trainiert man immer weiter.

Das klingt gar nicht so schwer.

Es gibt dabei eine Millionen Sachen, die man dabei besser oder schlechter machen kann – vor allem, wie dieses Netzwerk verschaltet ist, und welche vorhandene Übersetzung es für gut und richtig hält und welche für weniger gut.

Bei manchen Anwendungen von maschinellem Lernen heißt es, dass die Entwickler selbst nicht wirklich wüssten, wie es funktioniert.

Wir verstehen sehr genau, was dieses Netzwerk macht. Die Architektur des Systems – sozusagen die Verbindungen zwischen den Neuronen im Gehirn – designen wir sehr, sehr stark.

Die große Unbekannte ist, wie groß ist ihr technologischer Vorsprung gegenüber der Konkurrenz? Außenstehende wundern sich, warum Google oder Baidu aus China sie nicht überflügeln.

Der Grund ist ganz klar unser Fokus. Viele Start-ups, die sich konzentriert mit einer Idee beschäftigen, haben Vorteile gegenüber großen Unternehmen. Für Google ist „Translate“ nur ein kleines Projekt von vielen, vielen anderen.

Werden Sie wirklich den Vorsprung halten können?

Ja, ich gehe davon aus, dass das so bleiben wird. Wir haben uns jetzt über vier Jahre gut gehalten und arbeiten weiter hart daran, dass das so bleibt.

Vor allen Dingen die Japanisch-Englisch-Übersetzung ist sehr erfolgreich. Wie haben Sie DeepL denn japanisch beigebracht – mit anderen Schriftzeichen.

Das ist ganz lustig, denn für ein neuronales Netzwerk machen die Schriftzeichen keinen gigantischen Unterschied. Es lernt jede Sprache sowieso von neuem. Und dann hat ein Team von Muttersprachlern das verfeinert und finalisiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Was sind die Projekte, an denen sie gerade arbeiten?

Mehr Sprachen anzubieten, ist auf jeden Fall immer ein Ziel – Konkreteres verrate ich nicht.

Wie läuft denn das Geschäft?

Wir sind weiterhin profitabel – anders als andere Start-ups. Und das macht es unnötig, ständig auf Investorensuche zu gehen.

In Köln gibt es noch kein junges Technologie-Unternehmen, das die Bewertung von einer Milliarde Dollar geknackt hat. Viele Experten sagen, dass DeepL das erste sogenannte Einhorn der Stadt wird. Sehen Sie das auch so?

Es ehrt uns, dass das für möglich gehalten wird. Ich selbst schaue aber hauptsächlich auf die Zufriedenheit der Nutzer und das Wachstum der Seite.

CEO-Chef Jaroslaw Kutylowski

Der 38-Jährige hat in Paderborn in Informatik promoviert, bevor er nach Köln gekommen ist. Der gebürtige Pole wohnt mit seiner Frau in Frechen. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

Wenn jetzt Microsoft anklopft und sagt, wir wollen euch kaufen. Werden Sie da schwach?

Ich würde nichts einfach ausschließen wollen, aber ich denke über ein solches Szenario auch nicht nach. Wir wollen den Weg weiter mit unseren bisherigen Investoren gehen. Wir fühlen uns sehr wohl mit der Unabhängigkeit, die sie uns lassen.

Herr Kutylowski, danke für dieses Interview.

Jaroslaw Kutylowski, 38, hat in Paderborn in Informatik promoviert, bevor er nach Köln gekommen ist. Der gebürtige Pole wohnt mit seiner Frau in Frechen. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn.