Im selbstgebauten Holzhaus, auf DiscounternSo werden wir in Zukunft in Köln wohnen

Auf dem Gelände der TH in Deutz soll mithilfe eines Computermodells ein moderner Holzbau entstehen

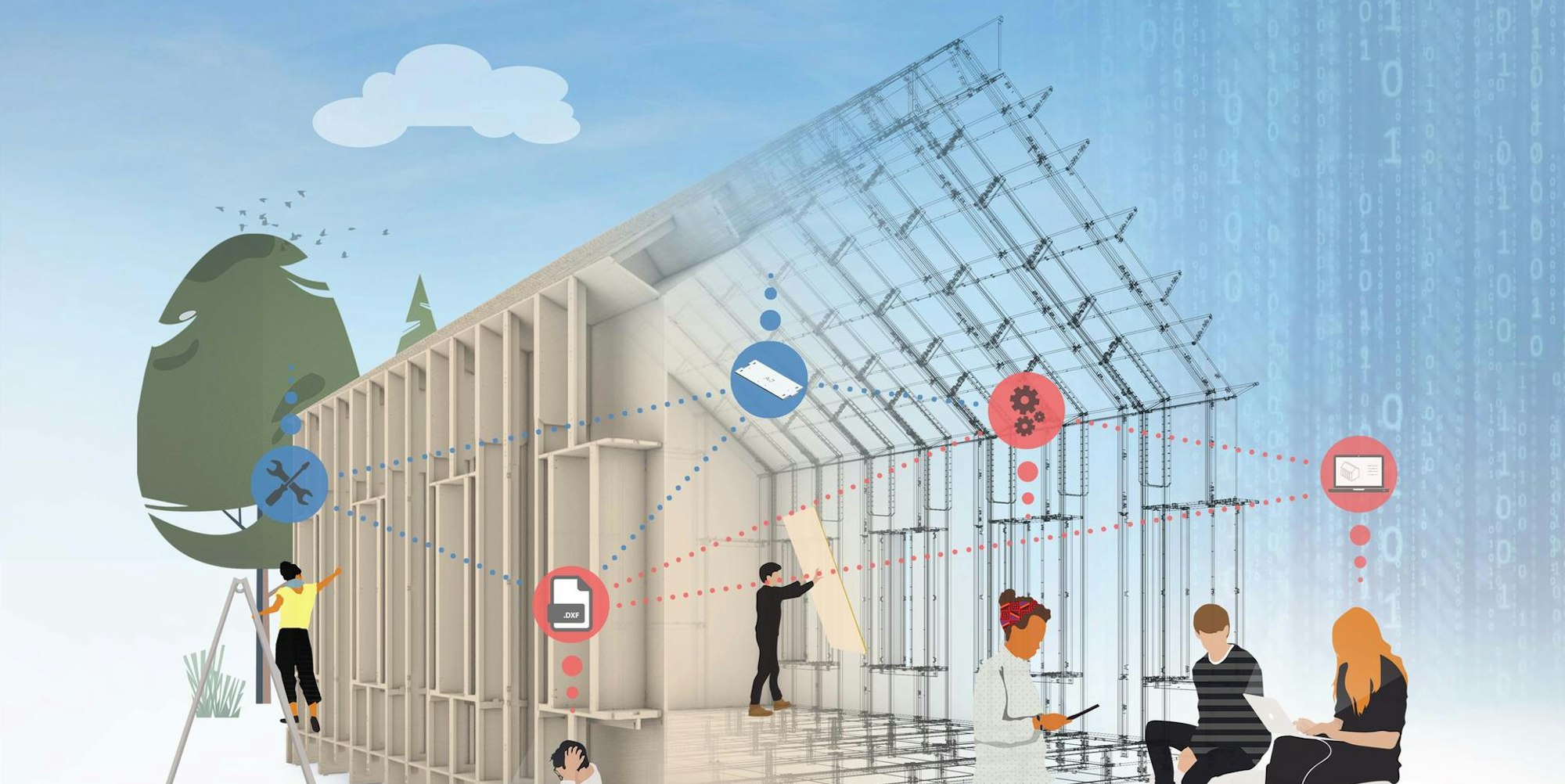

Copyright: Konzeptbild Interact

- Die Art, wie wir wohnen, wird sich verändern.

- Der Platzmangel in den Städten, die Digitalisierung und Nachhaltigkeitsdebatten führen zu kreativen neuen Konzepten – vom Mikroapartment bis hin zum Holzhaus zum Selbstbauen.

- Ein Überblick.

Köln – Über den Wert des eigenen Zuhauses sind schon viele mehr oder minder tiefgründige Dinge gesagt worden. Das Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Man lebt wie man wohnt und man wohnt wie man lebt. Zu Hause ist es doch am schönsten. Nicht erst seit der Enge der Corona-Pandemie ist das Thema Wohnen eines, was Menschen bewegt. In den Großstädten wird der Platz eng, und auch die Speckgürtel dehnen sich weiter aus, weil sich viele Familien den Raum im Zentrum nicht mehr leisten können. Der Immobilienmarkt gerade in und um Köln ist leergefegt.

Es ist klar, dass das Wohnen sich verändern wird. Nicht nur, weil es laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) heute so viele Single-Haushalte gibt wie nie zuvor – die Platz binden, der eigentlich nicht da ist. Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und eine steigende Bürgereinbindung dürften die Art, wie wir wohnen, in Zukunft prägen. Eine Übersicht.

Weniger Raum, mehr Hybridität

Der Platz in den Ballungsräumen wird immer knapper, die Mieten aber steigen weiter. Das zwingt Menschen aus ökonomischen Gründen, sich zu verkleinern, enger zusammenzurücken. „Großstädte bauen um, je nach Bedarf”, sagt Ralph Henger, Immobilienökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. So prognostiziert der Experte, dass die Wohnfläche pro Kopf in den Ballungsräumen sinken werde, während sie im Umland weiter steigt.

Das zentrale Stichwort lautet demnach Verdichtung. Mikroapartments, in denen Menschen auf lediglich 15 bis 30 Quadratmetern leben, sind nur ein Modell von vielen, die in den nächsten Jahren auf den Zetteln der Städteplaner stehen. So auch auf dem von Brigitte Scholz, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung in Köln. „Die Wohnfläche pro Kopf verkleinert sich in den Städten, die Wohnaufteilung muss sich daher ändern”, sagt sie. Konkret umgesetzt werden solle dies etwa durch die Verkleinerung von bestehenden Wohneinheiten bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des vorhandenen Raums – sowohl des Raums der Wohnung selbst als auch des gesamten Baulands und Bestandswohnraums der Stadt an sich.

Die Zahl der Mikroapartments (wie hier in Dortmund) wird weiter zunehmen.

Copyright: imago images/Friedrich Stark

Räume wie das Büro aber auch Gästezimmer könnten künftig aus der Wohnung ausgelagert werden, erklärt Scholz. Modelle wie Shared-Office-Spaces sind schon heute unter Selbstständigen verbreitet. Das neue Kölner Quartier Kreuzfeld solle nach diesem Modell gebaut werden: „Neben einer guten Infrastruktur soll Kreuzfeld ein lebendiges, dichtes Quartier werden”, sagt Scholz. Arbeit, Freizeit, Wohnen – alle Aspekte des Lebens sollen in der Stadt der Zukunft an einem Ort miteinander verbunden werden. Grünflächen sollen im dicht bebauten Viertel Rückzugsorte bieten, vorhandene Flächen möglichst effizient genutzt werden.

So etwa auch die Flachdächer von Discountern. „Hier liegt ungenutztes Potenzial, das es zu erschließen gilt“, sagt Henger. Auf den Flachdächern soll neuer Wohnraum entstehen. In Köln eignen sich laut Brigitte Scholz 63 Lebensmittelmärkte im Stadtgebiet zur Überbauung. Aber auch andere auf den ersten Blick erst einmal ungemütlich klingende Orte wie Parkhäuser, alte Fabrikhallen oder Bürogebäude könnten künftig verstärkt zum Wohnen genutzt werden.

Gemeinschaftliches Bauen

Es gilt nicht nur beim Car-Sharing: Auch Wohnraum wird immer häufiger gemeinschaftlich gedacht. „Es gibt ein steigendes Interesse am kollektiven Bauen“, sagt Marco Hemmerling, Professor für Architektur an der TH Köln. Er spricht von einer Bewegung des partizipativen und kollektiven Bauens. „Vielerorts wurde verstanden, dass die Einbindung der Bürger zu besseren Ergebnissen führt.“

Auch seine Kollegin Yasemin Utku, Architektin, Raumplanerin und ebenfalls mit Professur an der TH Köln, blickt gerade verstärkt auf Modelle des gemeinschaftlichen Wohnens. Sie verweist auf Projekte wie die Samtweberei: ein Quartier in Krefeld, wo auf einem alten Fabrikgelände unter enger Einbindung der Nachbarn Wohn-, Arbeits- und Freizeitraum geschaffen wurde.

Plakat einer Wohnbaugenossenschaft

Copyright: imago/JOKER

Das besondere dort ist, dass an alle gewerblichen Mietverträge so genannte „Viertel-Stunden“ gekoppelt sind: Für jeden Quadratmeter, der gemietet wird, muss eine bestimmte Zeit ins Viertel investiert werden – zum Beispiel für dir Organisation eines Stadtfestes oder einer Viertels-Zeitung. Insgesamt kommt der gesamte Komplex auf 3000 „Viertel-Stunden“ im Jahr. „Diese Kombination aus Wohnen, Arbeiten und bürgerschaftlichem Engagement ist toll“, sagt Utku. „Wohnen wird dort nicht nur als Ware, sondern als Struktur und Prozess gedacht.“

Als weitere Initiative nennt sie das Netzwerk „Immovielien“, in dem Akteure aus Zivilgesellschaft, Öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wohlfahrt und Wissenschaft zusammenkommen, um gemeinsam Immobilien zu entwickeln. Entscheidend seien beim gemeinschaftlichen Bauen die Trägerschaften.

Einfluss der Digitalisierung

Das Forschungs- und Lehrgebiet von Marco Hemmerling an der TH Köln ist eines, was in den kommenden Jahren für viele Veränderungen im Immobilienbau sorgen wird: Er beschäftigt sich mit digitalen Technologien in der Architektur. Sowohl in der Planung als auch in der Realisierung und Ausstattung von Gebäuden kommt heutzutage immer mehr Informationstechnologie zum Einsatz – und geht weit über das hinaus, was wir unter dem Schlagwort „Smart Home“ als sich selbst einschaltende Lampen kennen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gerade in der Umsetzung ergeben sich durch digitale Hilfsmittel neue sogenannte Fabrikationswerkzeuge. Beim Bau von Gebäuden können mittlerweile beispielsweise auch 3D-Drucker und Roboter eingesetzt werden. Und: Der Einsatz von Computermodellen in der Planung kann es theoretisch jedem Einzelnen ermöglichen, sein eigenes, individuelles Haus zu gestalten.

An der TH Köln leitet Hemmerling aktuell das Open-Source-Projekt „Interact“: Mithilfe eines Computerprogramms kann hier ein individueller Holzbau entworfen werden. Der Nutzer muss lediglich die Maße der Außenflächen eingeben und das System errechnet die nötigen Fertigungsteile. Die können dann zum Beispiel in einer Tischlerei in Auftrag gegeben werden. Vereinfacht gesprochen: „Man könnte mit zwei Akkuschraubern und einer Leiter sein eigenes Haus bauen“, sagt Hemmerling. Der Begleitung durch einen Architekten bedarf das Projekt aber dennoch. Auf dem Deutzer Campus der TH soll bis Herbst 2021 ein erster Prototyp entstehen, ein Reallabor, das sich nach Belieben weiterentwickeln lässt. Die einzelnen Teile des Holzbaus lassen sich nämlich leicht zurück- und umbauen.

Smart-Home-Anwendungen gewinnen an Bedeutung

Copyright: imago images/Science Photo Library

Aber auch die Vernetzung von Gegenständen wird im Haushalt eine wachsende Rolle spielen: „Die Funktionen eines Gebäudes werden immer stärker so miteinander vernetzt, dass es deutlich energieeffizienter und anpassungsfähiger werden kann“, sagt Hemmerling. Dabei geht es unter anderem um Fassaden, die zur Gewinnung von Energie genutzt werden können, um Haustüren, die wissen, was am Fenster passiert.

Smart Home werde häufig als technologische Überforderung gedacht, als „was ist machbar“ anstatt als „was ist nützlich?“. Die Gefahr, dass man über die digitalen Räume die analoge Welt vernachlässige, sei so aber längst nicht mehr begründet, sagt Hemmerling. „Die spannende Frage ist, wie Materialität und Digitalität zusammenkommen können.“ In der Praxis würden die informationstechnologischen Hilfsmittel immer weniger sichtbar, weil sie besser in ihre Umgebung integriert würden.

Nachhaltiger Baustoff Holz

Dass Marco Hemmerling für das „Interact“-Projekt ausgerechnet auf Holz setzt, ist kein Zufall. „Wir erleben eine Renaissance des Holzbaus, weil er zum einen ein ökologischer Baustoff ist und weil er sich zum anderen über digitale Fabrikationsmethoden sehr gut bearbeiten lässt.“ Um Holz richtig einzusetzen, brauche es dabei aber ein entsprechendes Verständnis des Materials und seiner Stärken. Denn auch wenn Holz ein nachwachsender Baustoff ist, und damit einen ökologischen Anstrich hat, werde es häufig noch nicht ideal genutzt: zum Beispiel fiele zu viel Verschnitt an oder Eigenschaften wie die Zellstruktur würden nicht ausreichend genutzt.

Als ökologische Vorteile des Baustoffs gelten dabei auch ein geringer CO2-Ausstoß bei der Herstellung und der CO2-Bindung im fertigen Bau. An der Aachener Fachhochschule gibt es mittlerweile sogar einen eigenen Studiengang Holzingenieurwesen. Was früher absurd geklungen hätte, hat heute bereits Konjunktur: 2019 wurde in Deutschland bereits jede fünfte Baugenehmigung für ein Ein- oder Zweifamilienhaus als Fertighaus aus Holz erteilt.