Mit Strafzöllen für Whiskey und Jeans ist es nicht getan. Die EU wird wohl schärfere Instrumente gegen den neuen Protektionismus der US-Regierung benötigen.

Reaktion auf Trump-ZölleEuropa prüft die Schmerzpunkte der US-Tech-Riesen

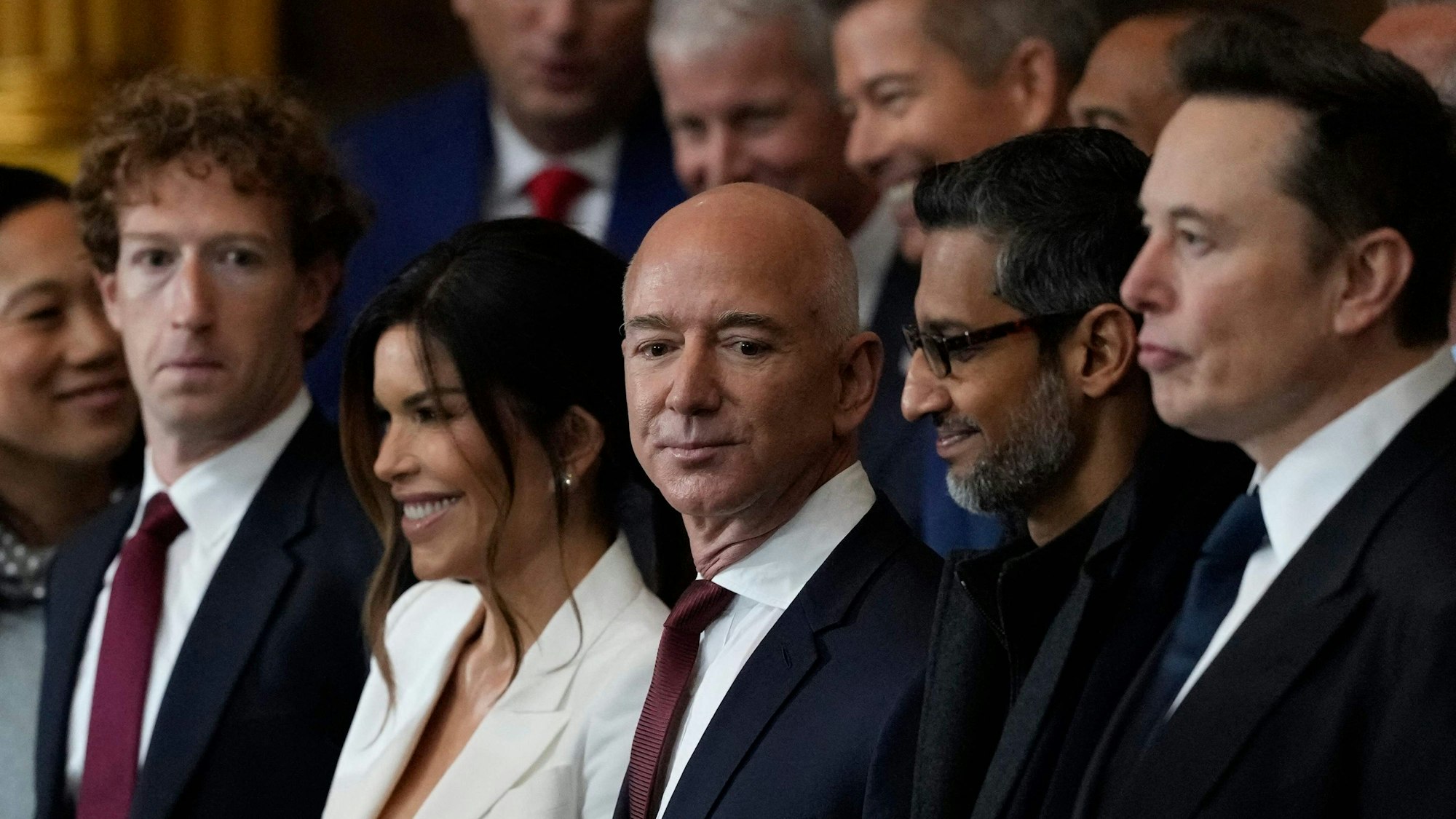

US-Tech-CEOs Mark Zuckerberg (l-r), Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk bei der Amtseinführung Donald Trumps (Archivbild).

Copyright: AFP

Im Brüsseler Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der EU-Kommission, verhandeln Diplomaten derzeit in einem abhörsicheren Raum zwei Stockwerke unter der Erde darüber, wie die Reaktionen der Europäer auf den US-Zollhammer aussehen könnten. Im Fokus stehen Maßnahmen gegen mächtige US-Tech-Konzerne. Wir erläutern, wie neue Abgaben funktionieren könnten und welche Auswirkungen ein solcher Gegenschlag auf deutsche Verbraucher und Unternehmen hätte.

Trump-Zölle: EU verfolgt Drei-Stufen-Konzept

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angedeutet, dass „weitere Schritte“ vorbereitet werden, falls die für nächste Woche geplanten Verhandlungen mit den USA scheitern sollten. Brüssel verfolgt ein Konzept mit drei Stufen. Mitte April sollen erstens Strafzölle auf Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Jeans aus US-Produktion eingeführt werden. Denkbar ist eine Ausweitung auf Geflügel und Rindfleisch, Kühlschränke und Waschmaschinen sowie schweres Gerät wie Schneepflüge. Da aber erheblich weniger Waren von den USA in die EU eingeführt werden als umgekehrt, dürfte die Wirkung beschränkt sein.

Ganz anders sieht es bei Dienstleistungen aus, hier fahren die USA enorme Handelsüberschüsse ein. Diese erwirtschaften vor allem die großen Tech-Konzerne – also Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft. Aus diesem Grund prüft die EU zweitens Schritte gegen diese Unternehmen, die zudem zu den wichtigsten Unterstützern von US-Präsident Donald Trump gehören.

Alles zum Thema Elon Musk

- „Müssen ihn gehen lassen“ Trump deutet Trennung von Musk an – und schickt ihn zurück zu Tesla

- Musk-Firma Minus 45 Prozent – Teslas Talfahrt auf EU-Automarkt hält an

- Massive Verluste Teslas Gewinn bricht ein – Musk will Arbeit für Trump herunterfahren

- Bei Preisverleihung Seth Rogen stichelt gegen Trump und Musk – und wird zensiert

- Baldiges Treffen mit Trump Merz hofft auf transatlantisches Freihandelsabkommen

- „Dümmer als ein Sack Ziegel“ Musk beleidigt Trumps Zoll-Berater Navarro

- Erste Fotos von Welpen US-Firma züchtet „ausgestorbene Wolfsart“ – Elon Musk ordert spezielles Haustier

Die dritte Stufe ist das sogenannte Anti-Zwangs-Instrument (auch Bazooka genannt). Damit kann der Zugang amerikanischer Unternehmen zum europäischen Markt eingeschränkt und sogar unterbunden werden – als Antwort auf „wirtschaftlichen Zwang“ gegen die EU und/oder deren Mitgliedsstaaten.

Apple, Amazon, Meta & Co.: Abgaben für US-Tech-Konzerne

Laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) machen „Gebühren für die Nutzung geistigen Eigentums“ den größten Posten im Bereich des Dienstleistungshandels aus. Hier kam 2023 ein Überschuss zugunsten der USA von 125 Milliarden Euro zusammen. „Da geht es um die Nutzung von Rechten an Handelsmarken, Computersoftware, Forschungsergebnissen sowie an audiovisuellen Produkten wie Filmen“, sagte IW-Experte Jürgen Matthes dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Ein wichtiger Punkt sei, dass viele dieser Gebühren innerhalb internationaler Konzerne bezahlt werden. Denkbar wäre, darauf Abgaben zu erheben. „Das gilt umso mehr, falls sich zeigen lässt, dass mit solchen Gebühren Steuergestaltung stattfindet, also Gewinne zum Beispiel in Deutschland kleingerechnet und in andere Länder verschoben werden, die niedrigere Gewinnsteuersätze haben“, betont Matthes. Derartige Praktiken sind bei Tech-Konzernen verbreitet. Viele haben ihre Europa-Zentralen nicht zufällig in Irland angesiedelt: Dort sind die Steuersätze extrem niedrig.

Social Media: Experte empfiehlt Bußgelder für Fake News

Bei sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook oder bei Google und Youtube ist ein anderer Ansatz möglich: Gebühren aufs Geschäft mit der Werbung. Das ist die maßgebliche Ertragsquelle dieser Firmen. Matthes hält es überdies für notwendig, sich die einzelnen Geschäftsmodelle der US-Unternehmen anzuschauen: „Eine Möglichkeit, die Daumenschrauben noch stärker anzuziehen, wäre, die Art und Weise etwa der Personalisierung von Werbung einzuschränken.“ Hier könne die EU erheblich variantenreicher agieren, als es bei Zöllen möglich sei.

Ferner empfiehlt der Fachmann für internationale Wirtschaftspolitik zu prüfen, ordnungsrechtlich gegen die Tech-Konzerne vorzugehen. „So könnte es empfindliche Bußgelder für die Verbreitung von Fake News – also offensichtlichen Falschmeldungen – geben. Es geht darum, die echten Schmerzpunkte bei den großen Konzernen zu finden.“ Matthes erinnert zudem an ein bislang nicht umgesetztes Abkommen des Industriestaatenclubs OECD, das die EU nun scharfstellen könnte: Eine Mindestbesteuerung von Gewinnen mit 15 Prozent. Und: „Eine Umstellung der Besteuerungsbasis zumindest bei digitalen Unternehmen vom Heimatland-Prinzip auf das Verkaufslandprinzip“. Auch hier geht es darum, die umstrittenen Steuergestaltungen zu unterbinden.

Für die Politik stellt sich aber auch die Frage: Wer steht letztlich für die Abgabe oder den Zoll gerade? Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbandes Bitkom, betont: Bei einer Digitalsteuer würden hiesige Unternehmen, Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürger die Zeche zahlen, da alle auf US-Anbieter etwa bei Standard-Software oder Cloud-Lösungen angewiesen seien. Auch Matthes warnt: „Insbesondere bei der Bürosoftware gibt es starke bis monopolartige Stellungen von großen US-Unternehmen. Da sollte man besser vorsichtig sein, weil Abgaben dann wahrscheinlich voll in die Preise gehen und die Nutzer letztlich die Abgabenlast tragen.“