Der Kölner Wolfgang Stöcker nutzt Staub von historischen Gebäuden, um geschichtliche Verbindungen und die Vergänglichkeit zu reflektieren.

Staubarchiv in BickendorfKölner sammelt seit 2004 Staubproben historischer Bauwerke weltweit

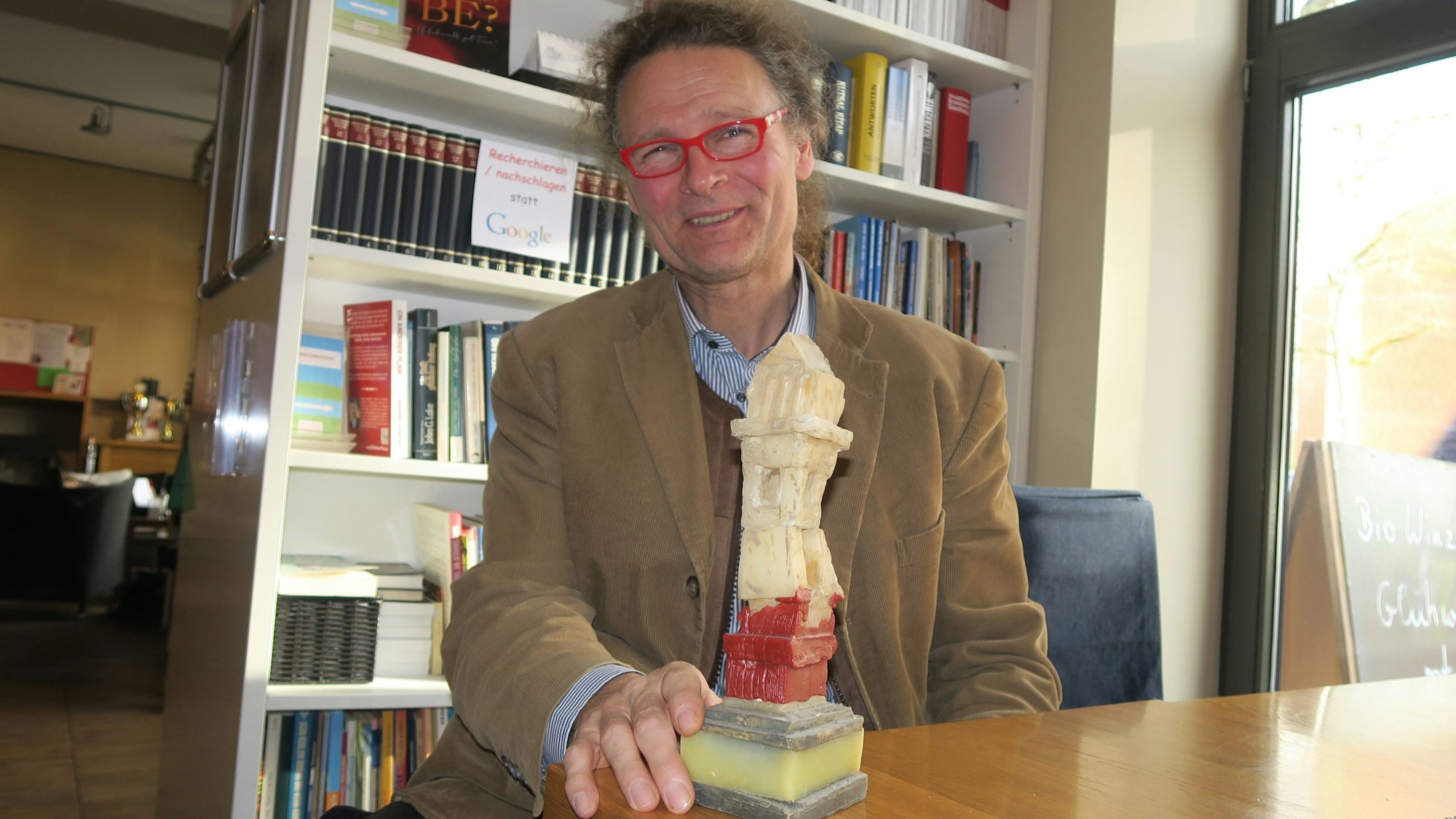

Einige Staubproben schmilzt Wolfgang Stöcker in „Schreine“ aus Wachs ein.

Copyright: Hans-Willi Hermans

Im vergangenen Jahr hat Wolfgang Stöcker einen Teil des Bremer Rathauses in die Schwerelosigkeit versetzt. Genau genommen handelte es sich um einige Gramm Staub vom Speicher des Rathauses, und natürlich hatte Stöcker Unterstützung.

Am Bremer Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wurde der Staub in eine Kapsel gepackt, die dann im Vakuum eines Fallturms für wenige Sekunden schwerelos schwebte. Im Inneren der Kapsel befanden sich High-Speed-Kameras, die das Geschehen dokumentierten: „Der Staub flog auseinander und bildete eine Wolke – ergreifend“, berichtet Stöcker, immer noch berührt von der Zeitlupen-Wiedergabe.

Eine ungewöhnliche Perspektive auf Bremens Rathaus

„Gänsehaut“ habe das auch bei den Bremer Bürgern erzeugt, die den Film als Teil der Aktion „Wir wirbeln Staub auf – Von der Gotik bis in die Schwerelosigkeit“ sahen. Die Stadtväter hatten den Künstler aus Köln-Bickendorf eingeladen, um ihr ehrwürdiges Rathaus, ein bedeutendes Bauwerk der Backstein-Gotik, anlässlich des 20. Jahrestages seiner Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe aus einer ganz anderen Perspektive zu zeigen.

Die Verbindung zur Schwerelosigkeit des Weltraums funktionierte für Stöcker gleich auf mehreren Ebenen: „Die Gotik war ja nicht zuletzt der Versuch, die Schwerkraft architektonisch zu überwinden“, erklärt er. „Und Bremen war eine Hansestadt, da ist man es gewohnt, zu neuen Ufern aufzubrechen.“

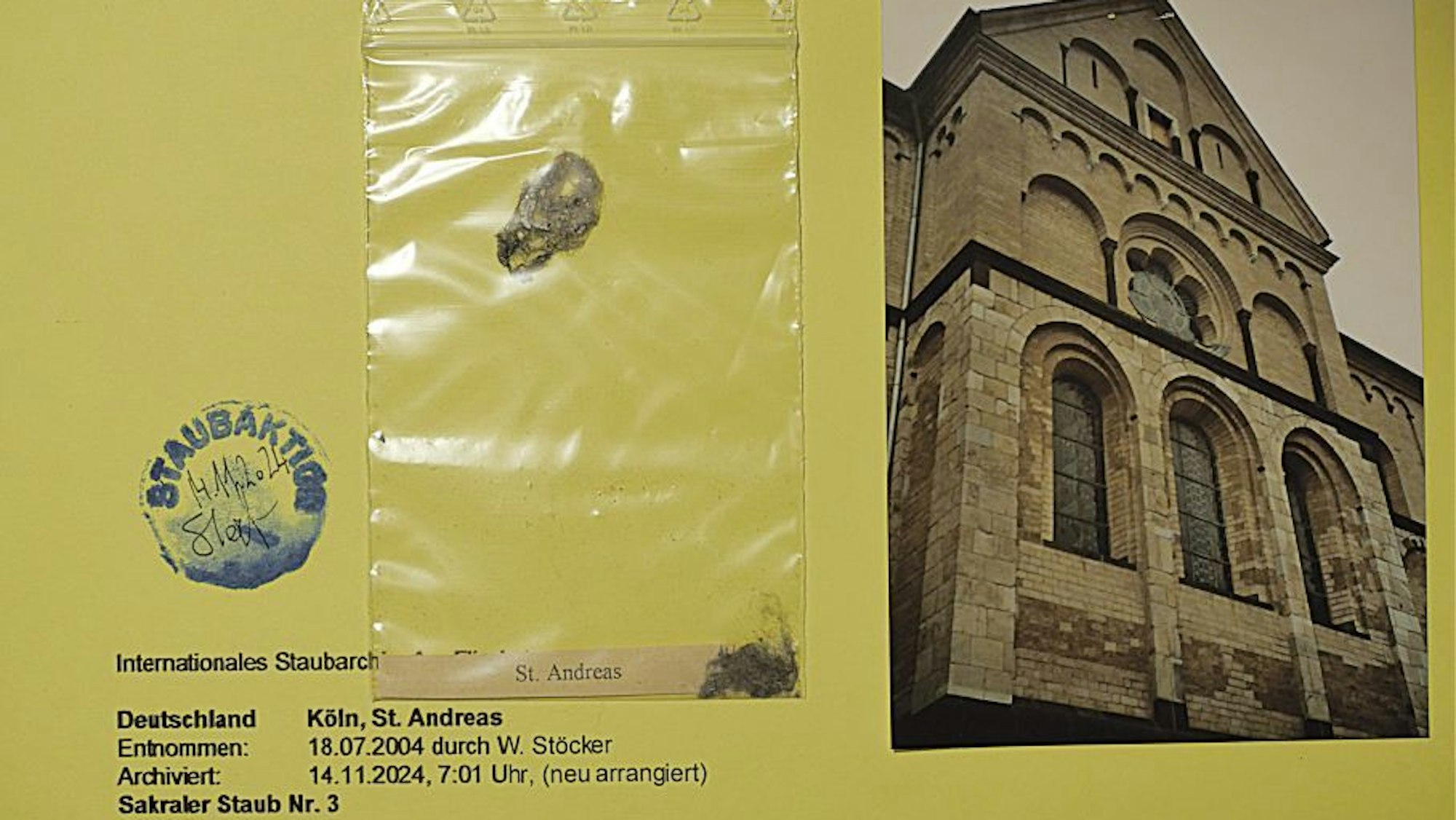

Fotos von eingetüteten Proben aus dem Archiv hat Wolfgang Stöcker selbst gemacht.

Copyright: Wolfgang Stöcker

Insofern habe der Film symbolisch die Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und einer möglichen Zukunft festgehalten. Dass es ausgerechnet ein paar Gramm Speicherstaub waren, die diese Verbindungen verdeutlichten, ist bei Stöcker kein Zufall, sondern Programm.

Seit 2004 ist er Betreiber des zunächst Deutschen und mittlerweile Internationalen Staubarchivs. Darin lagern rund 600 Staubproben, die in oder an historisch oder kulturell bedeutenden Bauwerken gesammelt wurden. Im Louvre haben Stöcker oder seine „Staub-Scouts“ ebenso aufgewischt wie an der Chinesischen Mauer und auf dem Dach des Empire State Buildings. Probe 1 stammt natürlich vom Kölner Dom.

Am Anfang habe ich das mit einem großen Augenzwinkern gemacht, aber das Augenzwinkern ist im Laufe der Zeit immer kleiner geworden

„Am Anfang habe ich das mit einem großen Augenzwinkern gemacht, aber das Augenzwinkern ist im Laufe der Zeit immer kleiner geworden“, bekennt Stöcker, der in Köln Kunst und Geschichte studiert hat und über die Friedhofskultur im Rheinland promovierte.

Schon in der Bibel werde dem Menschen schließlich verkündet, dass er Staub sei und zum Staub zurückkehren werde, Staub sei geradezu die Kehrseite von Kultur und Zivilisation, ein Memento Mori, eine Warnung vor der Hybris. Er warte in Nischen und versteckten, kaum zugänglichen Räumen wie dem Bremer Rathaus-Speicher, wo sich jahrhundertelang Partikel ansammeln konnte, weil da nie jemand mit dem Besen reingehe.

Auf eine Probe von einem Altar im Kölner Dom trifft das auch zu: „Laut der damaligen Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner wurde der Altar seit 1908 nicht mehr intensiv gereinigt, weil man in die Ecken der Schnitzereien kaum reinkommt, das müssen Experten machen, Restauratoren“, so Stöcker. Es sei anrührend zu sehen, welche Mühen und Kosten Menschen auf sich nehmen, um dem Verfall ihrer Artefakte, den Symbolen ihrer Kultur, Einhalt zu gebieten, auch in den Museen zum Beispiel.

Der menschliche Einfluss auf Staub in historischen Gebäuden

Ohne Pointe ist das nicht, denn ein Großteil des Staubs in den historischen Gebäuden haben Menschen selbst hineingetragen: Dreck von den Schuhsohlen, Flusen von Jacken und Hosen, Reste von Zigaretten oder vom Papier des Schokoladenriegels – alles zersetzt sich und wird dem Staub beigemengt, wenn niemand rechtzeitig fegt.

Menschengemacht sind sogar die Feinstrukturen. Stöcker hatte Gelegenheit, den Domstaub unter das Rasterelektronenmikroskop des Mineralogischen Museums der Universität Bonn zu legen und holt eine Vergrößerung hervor, die Partikel von einigen hundertstel Millimetern Durchmesser in Tennisball-Größe zeigen. „Ein paar sind abgerundet, weil sie dauernd auf und ab schweben. Diese ‚Saltationen‘ lösen Besucher des Doms beim Gehen aus.“

Daneben gibt es natürlich Staub, der sich aus Rückständen des Straßenverkehrs und der Industrie bildet, sowie Naturstaub, zu dem unter anderem Pollen und Staub aus der Sahara zählen. Staub ist kaum zu definieren, und Wolfgang Stöcker scheut sich nicht, Reste von Oliven – wie bei der Akropolis-Probe –, von Korken oder von Hustenbonbons in seine Proben aufzunehmen, die er sorgfältig in Klarsichtfolie verpackt und beschriftet.

Durch die Beschäftigung mit dem Staub, erzählt er, habe er einen ganzen Mikrokosmos aus verborgenen Nebenwelten entdeckt, in der Schichten der Vergangenheit urplötzlich in die Gegenwart ragen. Zu beobachten sei das etwa an den Gasblasen im Basalt des Doms, die von urzeitlicher Lava stammen. Aber auch an der Decke einer Pizzeria in der Innenstadt, die unzweifelhaft von einem älteren China-Restaurant stamme. Ein achtloser Umgang mit der Vergangenheit, der auf einer anderen Ebene gefährlich sein könne: „Oder was ist die AfD anders als die Erosion des Anstands?“

Insgesamt ist der Staub für Wolfgang Stöcker, der keine Führungen durch sein „unspektakuläres“ Staubarchiv in Bickendorf anbietet, sondern über Kunstprojekte und Führungen an die Öffentlichkeit tritt, ambivalent. Staub ist ja nicht nur Zeichen des Verfalls, sondern auch ein Radikaldemokrat, der sich in Palästen ebenso findet wie in Hütten. „Und das Sonnenlicht bricht sich darin. Ohne den Staub hätte es im Ruhrgebiet in den 60er Jahren niemals so schöne Sonnenuntergänge gegeben.“