Bonner Ausstellung zum GehirnWas brummt da unter der Schädeldecke?

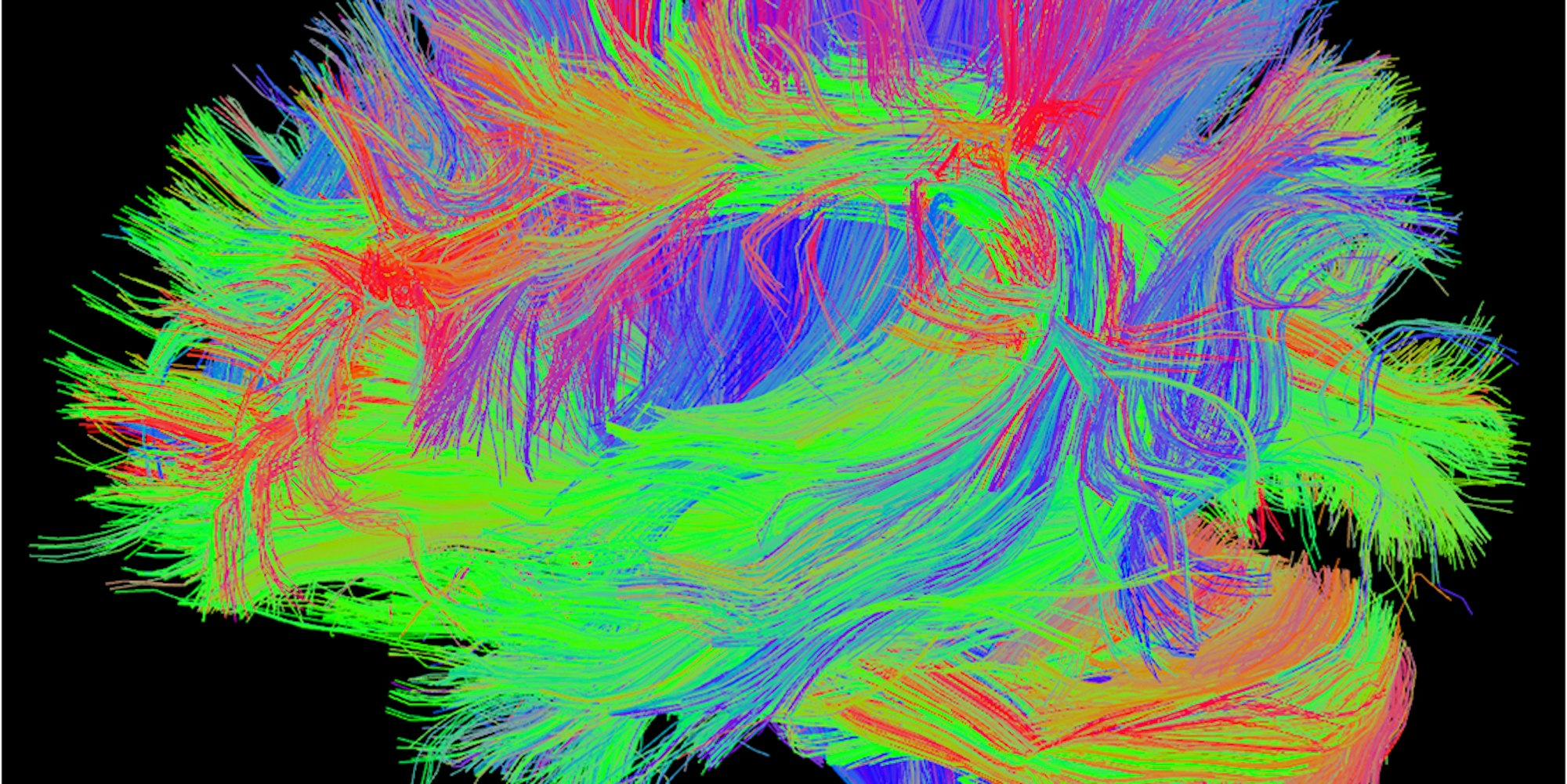

Fasertraktografie eines menschlichen Gehirns

Copyright: Institut für Neurowissenschaften und Medizin, Forschungszentrum Jülichv

Bonn – Beim Blick unter die eigene Schädeldecke können auch kluge Menschen rückwirkend ziemlich dumm dastehen. So glaubte der antike Geistesriese Aristoteles, das Gehirn sei vornehmlich dazu da, um das eigene Blut beim Durchlaufen zu kühlen, und der „Ich denke, also bin ich“-Philosoph René Descartes dachte sich, der menschliche Geist sei eine derart absolute Sache, dass er weder Kopf noch Hirn brauche, um zu funktionieren.

So tröstlich derlei Fehlleistungen für uns Normaldenkende sind, sie lassen sich erklären: Aristoteles wollte die menschliche Seele lieber nahe am Herzen sitzen sehen statt frierend im kühlen Kopf und Descartes dem schon zu seiner Zeit weit verbreiteten Glauben entgegentreten, der Geist sei der Sklave seines Leibes, der ihn beständig mit Sinnesreizen überflute.

Heute sind wir einerseits deutlich weiter, wie die große Ausstellung „Das Gehirn“ in der Bonner Kunst- und Ausstellungshalle eindrucksvoll belegt. Wir prüfen Hirnströme, messen Intelligenz, verfolgen Impulse durch die Nervenbahnen und können in Ansätzen Gedanken lesen. Andererseits schlagen wir uns immer noch mit ähnlichen Problemen wie Descartes und Aristoteles herum.

Wir rätseln, welchen Einfluss Gefühle und Sinnesreize auf das Denken haben, warum wir uns im Spiegel erkennen können und Gedankenblitze einschlagen, wie das Gedächtnis sich unser Leben merkt und ob die Welt, wie wir sie verstehen, mit der Wirklichkeit der anderen übereinstimmt. Selbst den Sitz der Seele suchen wir weiterhin, auch wenn wir sie heute eher Identität oder Bewusstsein nennen.

Sitzt die Seele im Gehirn oder doch eher das Bewusstsein?

Am Anfang ihres Gehirnrundgangs durch Kunst und Wissenschaft haben die Kuratoren das Oberstübchen Yaron Steinbergs aufgehängt – oder jedenfalls seine Version desselben. Steinbergs „Brain City Project“ ist ein Hohlraum mit kleinen Schachteln für Erinnerungen, einer Spielzeugeisenbahn, die mit Botenstoffen beladen im Kreis fährt, und einer nackten Glühbirne, die dieses Hirn ins Licht eines heimeligen Kramladens taucht.

Hier müsste dringend mal jemand aufräumen, denkt man, vielleicht ein strenges Über-Ich. Aber wegschmeißen will man lieber auch nichts, denn wer weiß, was man davon später noch gebrauchen kann.

So spielerisch bleibt es nicht durchweg, auch wenn sich die Vorstellung vom Gehirn als Kapitän inmitten einer Meuterei wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht. Im ersten Kapitel wird unter der Überschrift „Was habe ich im Kopf?“ die Geschichte der Hirnforschung aufgerollt, man lässt uns mit Anatomen und altägyptischen Mumifizierern buchstäblich unter Schädeldecken blicken und gibt am Beispiel der Epilepsie einen ersten Eindruck davon, was neuronale Fehlfunktionen in uns auslösen und aus uns machen können – das Thema Demenz bleibt in der Schau ebenfalls nicht ausgespart.

Wissenschaftliche und künstlerische Exponate halten sich dabei etwa die Waage, wobei der Kunst oftmals der Part zufällt, das, was wir zu wissen glauben, lustvoll auszuschmücken und damit zu hintertreiben.

André-Pierre Pinsons Die Frau mit der Träne

Copyright: Muséum National d'Histoire Naturelle, Musée de l'Homme, Paris

Das ist für viele Künstler ein leichtes Unterfangen, zumal das Hirn in der Hirnforschung gleichsam über sich selbst nachdenkt und sich dabei naturgemäß in die Quere kommen muss. Bei Michael Sailstorfer ist das Gehirn ein Irrgarten, aus dem es kein Entrinnen gibt, Sigmar Polke ruft seine berühmten höheren Mächte herbei, die ihm befehlen, wie er zu malen hat, und bei Maria Lassnig schwebt die „Inspiration“ als grünes, sich am Kopf kratzendes Männchen über einem Liebespaar.

Schon klassisch sind die synästhetischen Abstraktionen Wassily Kandinskys. Sein „Grüner Duft“ verquickt zwei Sinne, deren neuronale Verarbeitung eigentlich streng geschieden ist. Anscheinend wurde hier etwas nicht korrekt verdrahtet und soll gerade deswegen ein Quell höherer Erkenntnis sein.

Ansonsten spielen Wahnvorstellungen, religiöse Visionen und andere Aussetzer der menschlichen Schaltzentrale eine erstaunlich geringe Rolle in der Ausstellung.

Auch das künstlerische Element in den wissenschaftlichen Visualisierungen von Hirnfunktionen wird von den Kuratoren etwas stiefmütterlich behandelt – vielleicht, weil die Thematik einfach zu vielfältig ist, um sich solchen „Nebenaspekten“ eingehender zu widmen (die Kapitel zu „Schlaf und Traum“, dem Unbewussten oder den „Irrwegen der Psychiatrie“ werden ebenfalls eher pflichtschuldig als erkenntnisfördernd abgehandelt).

Das könnte Sie auch interessieren:

Immerhin lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie etwa die ikonischen Querschnitte durch das Hirngewebe in der modernen Kunstgeschichte Karriere machten: Bei Kiki Smith sind die Bilder psychedelisch „verwackelt“, Mariechen Danz findet im „Kopfschnitt“ ein maskenähnliches Gesicht und Isa Genzken hängt die CT-Reihenaufnahme ihres Gehirns als doppeltes Selbstporträt an die Wand.

Hobby-Schädelkundler werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Sei es beim gipsernen Goethe, der über Schillers hohler Schale sinniert, oder angesichts diverser Denkerstirne – von Descartes ist angeblich sogar der Originalschädel vor Ort.

Bei allen Einwänden im Detail – selten schrieb sich der Satz, dass diese Ausstellung zum Denken anregt, so leicht hin wie bei der Bonner Hirnbeschau. Sie bietet mehr als sich einprägen kann, darunter Seitenblicke auf bewusstseinserweiternde (und hirnzersetzende) Drogen, zukünftige Cyborgs und eine Kammer für Sinnestäuschungen.

Man lernt den Heiligen Dionysius kennen, dem der Schädel gespalten wurde und es lange genug überlebte, um im Mittelalter als Medizin gegen Kopfschmerzen durchzugehen. Als Schutzheiliger der Bundeskunsthalle wäre er ebenfalls zu gebrauchen. Am Ende hat man mehr im Kopf als vorher drin war, ohne dass einem der Schädel vor Wissen brummt.

„Das Gehirn. In Kunst und Wissenschaft“, Bundeskunsthalle, Bonn, bis 26. Juni. Katalog: 34,90 Euro