Das NS-Dok lädt ein, Fotos, Tagebücher, Briefe oder andere Erinnerungsstücke aus der Zeit der Kölner Nazi-Herrschaft begutachten und einordnen zu lassen.

NS-Zeit in KölnWas private Erinnerungsstücke erzählen

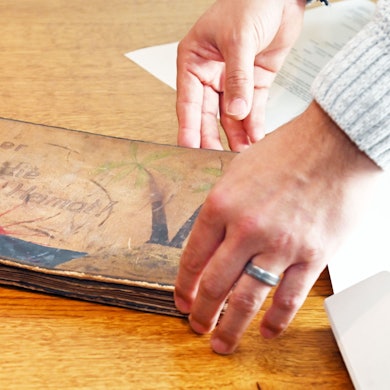

Gerhard Küpper, Sohn des bekannten Büttenredners Karl Küpper, hat dem Museum einen Karnevalsorden aus dem Nachlass seines Vaters überlassen.

Copyright: Janne Ahrenhold

Der unbeugsame Büttenredner: „D’r Verdötschte“ Karl Küpper (1905-1970)

Es ist gerade ein paar Wochen her, als der Kölner Gerhard Küpper seinen Fernseher anschaltete: eine Übertragung der Mainzer Fastnachtssitzung. „Da ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen, vor Begeisterung“, erzählt der 78-Jährige. Um seinen Arm hatte ein als Priester verkleideter Karnevalist im TV einen Trauerflor gebunden. „Karl Küpper“ stand in weißen Lettern darauf – der Name von Gerhard Küppers Vater, 55 Jahre nach dessen Tod.

Zwischen 1930 und 1950 galt dieser Karl Küpper unter dem Namen „D’r Verdötschte“ als einer der bekanntesten Büttenredner Kölns, eine echte Lokalgröße. Wie kein anderer distanzierte er sich mit satirischen Reden von den damaligen Machthabern. Er verhöhnte den Hitlergruß, kritisierte Nazi-Organisationen, machte NS-Größen lächerlich und trat trotz Warnungen bei Sitzungen jüdischer Karnevalsvereine auf, die in Köln unter antisemitischen Übergriffen litten.

Karl Küpper kritisierte die NS-Herrschaft und trat trotz Warnungen bei Sitzungen jüdischer Karnevalisten auf. Der Verein „Kleiner Kölner Klub“ dankte es ihm 1929 mit einem Orden, den sein Sohn den Kölner Museen überlassen hat.

Copyright: Janne Ahrenhold

Der jüdische Karnevalsverein „Kleiner Kölner Klub“ dankte es Karl Küpper mit einem Orden. Ein Davidstern-förmiges, handgefertigtes, grün-weißes Unikat von 1929. Sein Sohn Gerhard Küpper überließ es dem zukünftigen MiQua-Museum als Dauerleihgabe, das NS-Dok stellte den Orden ebenfalls schon aus.

Die Geschichte von Karl Küpper ist Teil der Dauerausstellung des NS-Doks

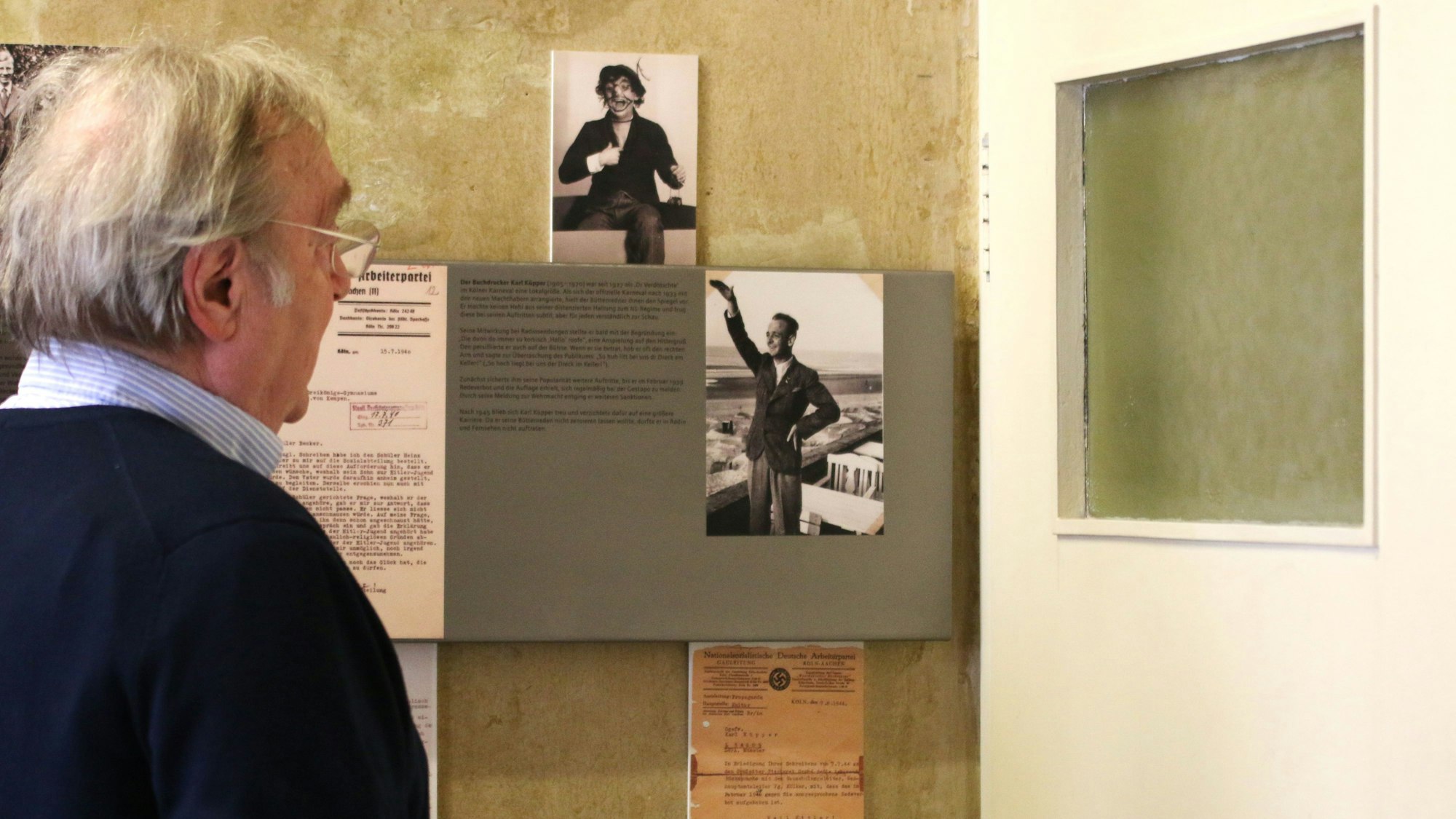

Mit den Nachlässen seines Vaters, die in Kölner Museen ausgestellt werden, will Gerhard Küpper auf die Bedeutung der Meinungsfreiheit hinweisen und auch einen Beitrag gegen die Geschichtsvergessenheit leisten. „Jugendliche in den Schulen müssen vielmehr über den Nationalsozialismus erfahren“, so Küpper. Etwa in der Dauerausstellung des Dokumentationszentrums im EL-DE-Haus, wo die Gräueltaten und Schicksale der Nazi-Herrschaft aufgearbeitet werden, darunter die Geschichte des widerständigen Büttenredners.

Unter einer Informationstafel hängt da ein vergilbtes Dokument aus dem Jahr 1944. Es ist die Aufhebung des Redeverbots, das fünf Jahre vorher gegen Karl Küpper verhangen wurde. „Den Erlass selbst haben wir leider nicht gefunden“, sagt sein Sohn, während er durch die Räume geht, in denen die Gestapo seinen Vater vor Jahrzehnten gequält haben soll.

Gang durch die Dauerausstellung des NS-Doks: Im ehemaligen Gestapo Hauptquartier wird auch die Geschichte von Karl Küpper erzählt.

Copyright: Janne Ahrenhold

„Das macht hier schon was mit mir“, sagt Gerhard Küpper, der heute, wie Karl Küpper früher, Texte schreibt. Vielleicht werde sein Vater der Protagonist des nächsten Romans – dann aber mit einem Fokus auf der Nachkriegszeit. Verfolgt von Erinnerungen und geprägt von Ungerechtigkeiten sei der Papa damals „langsam dahingesiecht“. Neben den Heldentaten gehört auch dieser Teil der Erzählung zur Realität dazu.

Weil der Büttenredner des Widerstands nicht müde wurde, blieb ihm auch nach dem Krieg der Sprung zurück in die erste Liga des Karnevals verwehrt. Es sei nicht schicklich gewesen, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Die „nicht-stattgefundene Entnazifizierung“ habe ihn „wahnsinnig bedrückt“. Labil und depressiv sei Karl Küpper als Kneipenwirt in Kalk dem Alkohol verfallen. 1970 ist er im Alter von 65 Jahren gestorben. Anerkennung oder Dank für sein aufrechtes Verhalten hat er zeitlebens nicht erhalten.

Haltet eure Herz rein und macht der Liebe zur freien Rede all Euer Tun Untertan

Was von Karl Küpper bleibt, sind Lehren für die Folgegenerationen. Sein Erbe lebt nicht nur in den Kölner Museen weiter, sondern auch inmitten der Bütt. „Haltet eure Herz rein und macht der Liebe zur freien Rede all Euer Tun Untertan“, predigte der als Pfarrer verkleidete Büttenredner bei der diesjährigen Sitzung in Mainz.

Das jüdische Waisenmädchen: Karola Adami (1925-2022)

Nachdem sie den Haushalt ihrer Mutter aufgelöst hatte, sei nicht mehr viel übrig gewesen, erzählt Michaela Adami-Eberlein. Klamotten, Deko, Hinterlassenschaften aus bald einem Jahrhundert – das meiste habe sie aussortiert, verkauft, weggeworfen oder verschenkt. „Dann war da noch diese Mappe“, berichtet die Mucherin von der Zeit nach dem Tod ihrer Mutter. 2022 war diese, Karola Adami (geboren Stern), mit 97 Jahren gestorben.

Michaela Adami-Eberlein hat dem NS-Dok die alten Dokumente ihrer Mutter hinterlassen, darunter Briefe von der Flucht aus dem Jahr 1945.

Copyright: Janne Ahrenhold

An den Ordner mit den Dokumenten, mit Briefen und Korrespondenzen, habe sie sich lange nicht herangetraut. „Ich wusste ja schon ganz viel aus den Erzählungen. Es dann dokumentiert zu sehen, war aber nochmal etwas anderes.“ Vielleicht war es auch das angespannte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, das den inneren Widerstand befeuerte. Irgendwann habe sie sich durchgerungen: „Ich habe mich hingesetzt und mich da durchgelesen, tagelang. Und mir ging es nicht gut dabei“, sagt die 65-Jährige.

„Man wird nochmal ganz nah herangeführt, auch an die eigene Geschichte“, sagt sie. Was sie Zeit des Lebens ihrer Mutter nur schlecht entwickeln konnte, sei Mitgefühl gewesen. „Das hätte ihr zugestanden, auch von mir“, sagt Adami-Eberlein heute. Denn – das geht auch aus den Unterlagen hervor – Karola Adami hatte „einen leidvollen Start ins Leben und eine beschissene Jugend“, so beschreibt es ihre Tochter.

Pflegeeltern nahmen Karola Adami bei sich auf, später versteckten sie das jüdische Mädchen

1925 war das Mädchen als uneheliches Kind jüdischer Eltern in Köln-Lindenthal zur Welt gekommen und vor die Stufen des Kinderheims in Sülz gelegt worden – mitsamt Geburtsurkunde. „Das war wohl Last und Lust zugleich“, erzählt Michaela Adami-Eberlein. „Last durch die jüdische Herkunft, die da dokumentiert ist. Lust, im Sinne von Vorteil: Zumindest hatte sie eine Identität.“

18 Monate später wurde sie von Pflegeeltern nach Rheidt geholt. Die Familie, Mutter Christine und Vater Christian, hatten schon zwei erwachsene Kinder. Für die Obhut der kleinen Karola soll es 42 Mark im Monat gegeben haben. „Trotzdem hatte das ganz viel mit Zuneigung zu tun“, sagt Michaela Adami-Eberlein. „Sie zogen sie auf wie ihr eigenes Kind.“ Und zwar so gut, dass das Mädchen nicht einmal ein Bewusstsein dafür entwickelte, nicht dazuzugehören.

Posthum wurde Familie Pütz der Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ verliehen, weil sie das eigene Leben riskierten, um das einer Jüdin zu retten. Medaille und Urkunde werden im NS-Dok archiviert.

Copyright: Janne Ahrenhold

Das änderte sich als junge Teenagerin, als sie in der Schule einen Stammbaum anfertigen musste. Sie gab die Pütz'sche Familiennachverfolgung zur Benotung ab, war doch aber eine Stern. „Und dann ging es los“, erinnert sich Adami-Eberlein an die Erzählungen über die späten 1930er Jahre.

Der Lehrer stellte Nachforschungen an. Das ging über den Bürgermeister bis ans Heim in Köln, alles einsehbar in eben jener Dokumentenmappe, die inzwischen im NS-Dok archiviert wird. Trotz katholischen Glaubens und aufgrund der jüdischen Herkunft „müsste das Kind bestimmungsgemäß aus der Schule entfernt werden“, steht da in einem der Briefe. So ist es auch gekommen: entlarvt, denunziert und von der Schule verwiesen.

Karola Adami (rechts) mit ihrer 20 Jahre älteren Stiefschwester Adele Pütz.

Copyright: Stadt Köln / NS-DOK

Es folgte ein Versteckspiel. Familie Pütz und befreundete Familien taten alles, „damit sie überlebt“. Bis sie am 10. Dezember 1944 in den frühen Morgenstunden gefunden und verhaftet wurde. Man brachte Karola Stern ins Sammellager nach Müngersdorf, transportierte sie weiter nach Kassel zur Arbeit im Straßenbau. Ihr gelang die Flucht. Unter falschem Namen diente sie dem Reichsarbeitsdienst in Schlesien. 1945 musste sie wieder fliehen – diesmal vor den Russen. Der Weg führte ins Erzgebirge. Nach Kriegsende kam sie zu Fuß wieder in ihrem Zuhause in Rheidt an, bei ihrer Pflegefamilie.

Medaille „Gerechte unter den Völkern“ und Dokumente werden im NS-Dok archiviert

Als „Helden“ bezeichnet Michaela Adami-Eberlein die Pütz's heute. „Sie hätten sich von meiner Mutter distanzieren können, aber riskierten stattdessen ihre eigene Sicherheit.“ Jahrzehnte später wurde den Zieheltern und -schwester Adele posthum die Medaille „Gerechte unter den Völkern“ von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verliehen. „Wer auch nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt“, heißt es da.

Fast klingt die Geschichte filmreif. Tragisch, aber mit Happy End. Ein wirklich glückliches Ende, so scheint es, hat es für Karola Adami aber eigentlich nie gegeben. Sie war „eine kaputte Seele“, „hat nie aufgehört, Opfer zu sein“ und „war eine sehr schwierige Person“, sagt ihre Tochter. Da sei eine Ambivalenz: „Ich bewundere, wie diese Frau durchs Leben gekommen ist. Und dann war sie meine Mutter. Und das war schlimm.“

Nicht nur Karola Adami wurde mit ihrer Geburt das Recht auf bedingungslose Liebe entrissen. Millionen Menschen ging es so, Generationen und Folgegenerationen hat das geprägt, bis heute. „Jetzt steuern wir wieder darauf zu“, befürchtet Michaela Adami-Eberlein. „Wir dürfen nicht vergessen, wie es damals war, wie es dazu kam und wie es endete.“ Bevor die Dokumente ihrer Mutter in ihrem Haus verschollen, sollen sie deshalb lieber im NS-Dok ihren Beitrag dazu leisten.

Sammeltag im Kölner NS-Dokumentationszentrum

„Private Artefakte sind von unschätzbarem Wert, um die Geschichte Kölns während der NS-Zeit noch besser zu erforschen und zu dokumentieren“, schreibt das NS-Dokumentationszentrum. Im Zuge der Kampagne „Was bleibt?“, die an 80 Jahre Kriegsende erinnert, ruft das Museum deshalb am 29. März (11 bis 18 Uhr) zum Sammeltag auf.

Kölnerinnen und Kölner sind eingeladen, Fotos, Tagebücher, Briefe oder andere Erinnerungsstücke aus der Zeit der Kölner Nazi-Herrschaft ins Haus zu bringen, sie begutachten und einordnen zu lassen. Brauchbare Stücke können dem NS-Dok überlassen oder zur Digitalisierung leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Besonders interessant seien Quellen, die Aufschluss über die städtische Gesellschaft im Nationalsozialismus geben können: Geschichten von Verfolgten, Täterinnen und Tätern oder gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern, Dokumente zur Geschichte der Kölner Gestapo und der NS-Organisationen oder solche, die über die Nachkriegsgeschichte in Köln Aufschluss geben.

Wer am 29. März verhindert ist, kann per Mail an nsdok@stadt-koeln.de einen persönlichen Termin vereinbaren. Weitere Informationen unter https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/Was-bleibt