Eine Veranstaltung stand am Ende einer Projektwoche an der Schleidener Clara-Fey-Schule Thema „Holocaust-Gedenken“.

Clara-Fey-SchuleMerz-Antrag im Bundestag war Thema bei Holocaust-Gedenken in Schleiden

Über das Gedenken an den Holocaust sprachen in der Clara-Fey-Schule in Schleiden Alfred Wolter, Bettina Berres, Luisa Pütz, Ingo Pfennings und Georg Toporowsky. Marja Hölz und Clara Gehlen moderierten die Veranstaltung.

Copyright: Stephan Everling

Um das Thema „Gedenken“ und die Erinnerungskultur drehte sich eine Diskussionsveranstaltung, die die Organisatoren des Schulprojekts „Holocaust-Gedenken“ der Clara-Fey-Schule Schleiden an das Ende einer Projektwoche gesetzt hatten.

Auch wenn das Thema eigentlich nicht politisch werden sollte, wie die Moderatorinnen Maja Hölz und Clara Gehlen immer wieder betonten, stand die Runde, die im Pädagogischen Zentrum der Schule stattfand, immer wieder unter dem Eindruck der Ereignisse, die zwei Tage vorher im Bundestag stattgefunden hatten.

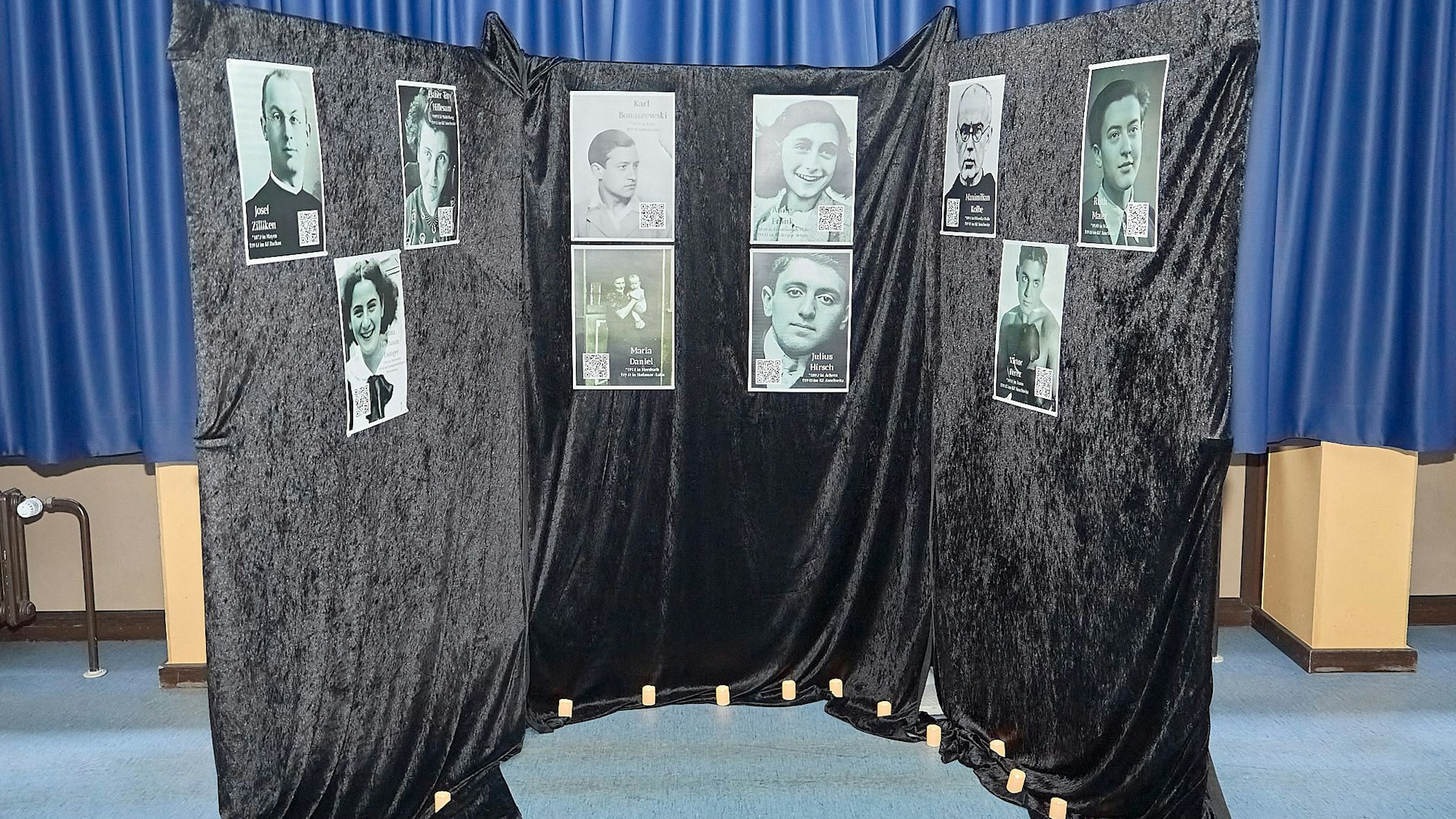

Eine Ausstellung zum Gedenken an den Holocaust war in der Projektwoche im Clara-Fey-Gymnasium entstanden.

Copyright: Stephan Everling

Eine „Woche des Gedenkens“ hatte Geschichtslehrer Patrick Quella mit seinen Kollegen, der Jahrgangsstufe 10 und dem Projektkurs in der Q1 durchgeführt. Gestartet wurde sie mit einer Schweigeminute der Schülerschaft am Montagmorgen. Im Rahmen der Woche wurden auch in Schleiden Stolpersteine geputzt, eine Erinnerungsausstellung gestaltet und ein Video über den Holocaust produziert.

Alles zum Thema Deutscher Bundestag

- „Aus gesundheitlichen Gründen“ Altkanzler Gerhard Schröder gibt Gerichtsstreit um Büro auf

- Regierungsbildung Merz soll am 6. Mai zum Kanzler gewählt werden

- Konstruktiv und normalisiert AfD plant neue Taktik im Bundestag – Eine Fraktion wie jede andere?

- „Maxton Hall“-Star Damian Hardung rechnet mit der AfD ab

- Bundestag „Wie mit jeder anderen Oppositionspartei“ – Spahn für anderen Umgang mit AfD

- „Blaupausen und Buzzwords“ So reagieren Politiker in Rhein-Sieg auf das Koalitionspapier aus Berlin

- Klage für Bundestagsbüro Altkanzler Schröder scheitert vor Gericht

Schleidener Bürgermeister Ingo Pfennings ist gegen ein AfD-Verbotsverfahren

Vielleicht war es ja nur ein Zufall, dass die Woche des Gedenkens an den millionenfachen Mord an europäischen Juden, den das NS-Regime herbeigeführt hat, mit der Abstimmung zusammenfiel, bei dem ein Antrag der CDU nur durch die Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD eine Mehrheit gefunden hatte.

Doch dass die Geschehnisse in Berlin auch Auswirkungen auf die Nordeifel hatten, war schon allein daran zu erkennen, dass Schleidens Bürgermeister Ingo Pfennings sich einige Minuten zu spät zu der Diskussionsrunde gesellte. Es habe sehr viele Anfragen und Interviewwünsche an ihn aufgrund der bundespolitischen Ereignisse gegeben, entschuldigte er sich.

Musikalisch begleitet wurde die Diskussion von Luisa Sauer, Miriam Schmitz und Philipp Landen

Copyright: Stephan Everling

„Ich bin überzeugter Merzianer“, bekannte er. Alle Parteien hätten den Karren in den Dreck gefahren, das hätte im Vorfeld geklärt werden müssen.

„Die PR der AfD ist ähnlich perfide wie die von Goebbels, aber aus fachlicher Sicht beeindruckend“, musste er zugeben. Er habe oft Politiker demokratischer Parteien dazu angeregt, sich ähnlich intensiv in den Sozialen Netzwerken zu betätigen. Trotzdem empfahl er eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Partei. Der Versuch, sie zu verbieten, stärke sie nur.

Dreiborner Alfred Wolter gab Einblicke in den Alltag während der NS-Zeit

In der Gesellschaft hätten sich Fronten gebildet. „Es gibt kein Dazwischen mehr, keinen Austausch“, bemängelte er. Die Abstimmung im Bundestag mit einer Partei, die das Grundgesetz ablehne, sei unerträglich gewesen, so Geschichtslehrerin Bettina Berres. Mit der möglichen Aberkennung der Staatsbürgerschaft sei leichtfertig eine Maßnahme zur Diskussion gestellt worden, die auch vom NS-Regime angewandt worden sei, um den Menschen den Schutz des Staates zu entziehen.

Neben Pfennings und Berres standen Georg Toporowsky, Leiter der Nationalparkseelsorge in Vogelsang, und Luisa Pütz, Schülerin der Q2, Rede und Antwort. Einen profunden Einblick in den Alltag im Dritten Reich lieferte Zeitzeuge Alfred Wolter aus Dreiborn. Seit der Kindheit habe er Tagebuch geführt.

Lehrerin warnt vor Desinformation in den Sozialen Netzwerken

„Die Juden, die vor allem im Schleidener Tal wohnten, hatten sich angepasst“, berichtete er. Täglich seien die jüdischen Viehhändler über die Dörfer gezogen und hätten mit den Landwirten Geschäfte gemacht. Nach der Reichspogromnacht, in der auch die Synagogen in Blumenthal und Gemünd brannten, seien sie nach und nach verschwunden. „Über den Brand wurde nicht geredet“, so Wolter. Er sei in der Schule einer Gehirnwäsche unterzogen worden, so der 1929 geborene Wolter.

„Die Juden sind Drohnen am Volksvermögen“, so die Behauptungen, die schon den kleinen Kindern eingeimpft worden seien. Später sei über die Meldungen des Kriegsgeschehens nicht diskutiert worden, da das als Wehrkraftzersetzung gegolten habe und mit dem Tode bestraft wurde. „Nach dem Krieg war das Gedenken nicht wichtig, nur das Überleben“, betonte er.

Welche Formen des Gedenkens wichtig seien, wollten die Moderatorinnen Hölz und Gehlen wissen. Dabei bezogen sie auch moderne, digitale Projekte mit ein, die das Geschehen während der Nazi-Diktatur darstellten.

Das Problem sei, dass solche Kanäle auf Facebook oder Instagram nur die erreichten, die sich der Zusammenhänge ohnehin bewusst seien, monierte Berres. Auch werde immer wieder zum Problem, dass es einen Trend zur Desinformation gebe. „Wir sollten bewusst machen, dass wir in einer Demokratie leben, das ist nicht selbstverständlich“, mahnte Toporowsky.